[星と宇宙のアレコレ #4] 太陽系と その果て(後編)

星や宇宙の勉強を通じて学んだことを

noteでお届けする[星と宇宙のアレコレ]

星や宇宙の楽しさを少しでもお届けできれば

と思います💫

前回、お届けしたのは3月24日。。。

かなり時間が空いてしまいました。。。🥺

前回は、

太陽系と その果て(前編)

ということで、

太陽系の概要・水星・金星・火星・小惑星帯

をお届けしました。

太陽系の惑星たちは、

ほぼ同じ同一平面上を同じ反時計回りに公転しているとか、

地球の公転周期が1年なのに対して海王星は 165年とか、

水星の日の出から次の日の出まで、なんと地球でいうと176日とか、

火星では青い夕日が見えるとか

をお届けしました。

(私が思い出しているだけ説あり😆。。。)

第4回は、

太陽系と その果て(後編)

ということで、

木星や海王星の遥かその先の長周期彗星軌道にあるというオールトの雲など

をお届けしたいと思います。

6. 木星

古代ギリシャ語で、ゼウス

ギリシャ神話に出てくる“大神ゼウス”の“ゼウス”です!

ラテン語で、ユピテル

英語で、ジュピター

まず注目すべきは、その大きさ。

太陽が大きすぎて 木星の大きさのインパクトが薄れてしまいますが、

その大きさは地球の11倍!

(太陽は地球の109倍ありますが。。)

太陽を回る惑星の中では、No.1の大きさです

以下は、大きさの違いがわかりやすい動画です。

木星の特徴としては、

ガスでできた惑星であること。

ほとんど、水素とヘリウムでできています。

もう少し重ければ、

太陽のように自ら光を放つ恒星になっていたかも

しれません。

そうなると、

地球は今の状態ではなかったかも🫢

ちなみに、今まで紹介した水星・金星・火星、

そして 我々の住んでいる地球は

岩石でできた岩石惑星です。

また、この木星、自転が早いんです。

自転周期は、9時間56分。

木星の円周は地球の11倍以上にもかかわらず

自転周期は地球の半分以下!!

高速で自転しているのがわかります。

その高速自転の遠心力により、

赤道付近は膨らみ、極方向が少し潰れているそう。

木星の模様の特徴は、

大きな目のような“大赤斑”。

上の写真でいうと、左下の目のような模様の部分

これは地球が2〜3個入る大きさの嵐の渦。

300年以上前から観測されているとのことです。

まだ、特徴があります。

それは、衛星の多さ。

地球の衛星は、“月”の1個ですが、

木星の衛星は、2024年2月23日時点で、

確定衛星数:72個

報告された総衛星数は、95個

となっています。まだまだ発見されています。

木星の衛星の中で有名なのは

ガリレオ・ガリレイが自作の望遠鏡で発見した

ガリレオ衛星

ガリレオ衛星を捉えることが出来ます

4つのガリレオ衛星を紹介します:

・イオ

地球以外で初めて活火山が発見された天体

・エウロパ

ギリシャ神話にも出てくるフェニキアの王女

“ヨーロッパ”という言葉の起源との説もあります

・ガニメデ

太陽系最大の衛星

水星よりも一回り大きい衛星

・カリスト

表面全体が氷に覆われ、

その下には水があると言われています

7. 土星

古代ギリシャ語で、クロノス

クロノスは、ギリシャ神話では

ゼウス・ポセイドン・ハデスの父

ラテン語で、サトゥルヌス

英語で、サターン

土星といえば、輪っか! ですよね。

この土星を初めて観測したのもガリレオ。

ただ、その時は、

この輪っかをハッキリとは観測できておらず、

「土星の耳」といって、

大きな2つの衛星だろうと考えられていました。

それはそうなりますよね。

ハッキリと見えない限りは、

まさかこんな輪っかがあるとは!となりますよね

ちなみに、

輪っかであることが分かったのは、1655年。

さらに、

複数の輪っかからできていると分かったのは、1675年。

その時に、輪っかと輪っかの間に暗い隙間がある

ことも分かりました。

それを発見者の名前にちなんで

「カッシーニの間隙(かんげき)」

と名付けられました。

この土星の輪っかですが

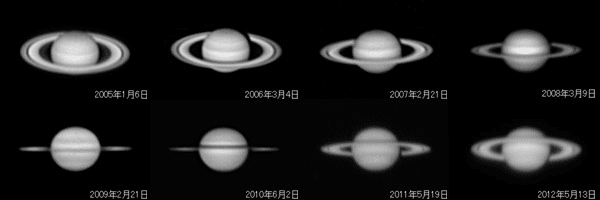

地球からの見え方は、年々 変わります。

15年に1回、「土星の輪の消失」といって、

土星の輪が見えにくくなります。

それが2025年にあたります。

土星の大きな特徴のもう一つは、

平均密度の低さです。

大きさは木星について2番目に大きな惑星ですが

木星と同様にガス惑星。

木星が、水素:89%、ヘリウム:11%に対して

土星は、水素:96%、ヘリウム:4%。

平均密度は地球の8分の1で、

大きな水槽があれば浮いてしまうほどの密度です

🪐 プカプカ

土星の衛星もたくさん見つかっています。

土星の衛星は、2024年2月23日時点で、

確定衛星数:66個

報告された総衛星数は、146個

こちらも、次々 見つかっています。

土星の衛星の中で特徴的なのは、エンケラドス

エンケラドスは表面が氷に覆われており、

その表面からは氷の間欠泉が

NASAの探査機カッシーニにより確認されています

8. 天王星

古代ギリシャ語で、ウラノス

ウラノスは ギリシャ神話では クロノスの父

ラテン語で、ウラヌス

英語で、ユラナス

ここまでくると極寒。マイナス200℃の世界。

天王星は、

ドイツの天文観測家 ウィリアム・ハーシェルが

自作の望遠鏡で天文観測をしていて

偶然 発見されたそうです。

偶然って😅。

そんな天王星の特徴は、横倒し!!

自転軸が横に倒れています。

天王星が出来たばかりの頃、

巨大な天体が衝突して横倒しになったのでは?

という説が有力です。

ちなみに、天王星にも輪っかがあります。

天王星のズーム画像。

2023年2月6日(NASA, ESA, CSA, STScI. Image processing: J. DePasquale(STScI))

9. 海王星

古代ギリシャ語で、ポセイドン

ギリシャ神話では、ゼウスの兄で、海の神

ラテン語で、ネプトゥヌス

英語で、ネプチューン

こちらも極寒。マイナス220℃の世界です。

氷とガスの惑星で、強風が東西に吹いています。

海王星には特徴のある衛星があります。

それは、逆光衛星 トリトン

海王星の自転の向きとは逆向きに回っています。

ちなみに、海王星にも輪っかがあります。

10. エッジワース・カイパーベルト

エッジワース・カイパーベルトとは、

1950年前後にケネス・エッジワースと

ジェラルド・カイパーが提唱した海王星の

公転軌道の外にある、小惑星や氷、チリが

集まった地帯。

周期が200年以下の短周期彗星は、

ここから来ていると考えられています。

しかし、周期200年が 短周期って。。

さすが宇宙。。

11. オールトの雲

オールトの雲とは、

オランダの天文学者 ヤン・オールトが提唱した

太陽系を包むように広がる半径1光年ほどの

球殻状の領域。

周期が200年以上の長周期彗星は、

ここから来ていると考えられています。

それでは、宇宙の広がりがわかる動画をご覧ください。

👇

2回にわたってお届けしました

『太陽系と その果て』

いかがでしたか?

太陽系だけ見ても個性豊かな天体ばかり。

そして、地球がいかに奇跡的な存在かも

改めて感じることが出来ます。

そんな地球をもっと大切に、もっと平和なものに

していきたいですね🌏

それでは、

『夜空を通じて みんなで幸せに』

良い星空浴を✨