開催まであと26日![リュウの恐竜展小話]その⑤

こんばんは!

古生物探究クリエイター(自称)のリュウです。

[リュウの恐竜展2]開催まであと26日!

今回の小話は、前回に引き続き昨年4月に開催した[リュウの恐竜展]のために描いた絵をいくつかセレクトし、その絵にまつわる話をしていこうと思います。

あんな裏話やこんな裏話、ぜひご期待ください。

先週も少し話しましたが、中世代という時代は、恐竜だけの世界というわけではありません。魚竜、首長竜、翼竜、その他様々な生物が生きていました。

昔のアイウエオ図鑑はそれらも一緒くたに描いていましたが、今回は明確に分離し、エクストラナンバーとして書きました。恐竜の種類を選ぶのよりは簡単に選択できましたが、いかんせん描き方の勝手がちがうので、これはこれで苦戦しました。

では本日最初の一枚は、ハツェゴプテリクスです。

翼竜の体は、サイズ比を考えないといけないのでは描くのがかなり難しい。

前回ヨーロッパサウルスでも振れましたが、島に生息する生物の体躯は小さくなる傾向があります。しかし、逆に敵がいなくなったことで大陸では小型だった生物が巨大化する、ということもありうるのです。

ハツェゴプテリクスはそのいい例で、ただでさえ大型種であるアズダルコ科の中でもより巨大な体躯を誇っており、発掘地のルーマニアでは、当時の上位捕食者であったことが窺われています。

二枚目は、プリオサウルスです。

これもモンハンイメージ絵の一つで、3G初出の

ナバルデウス亜種を意識したカラーで色付けした。

首長竜とよく言いますが、実際彼らの中で最強は誰かと聞かれれば、彼らのようなプリオサウルス科…首の短い首長竜の仲間だと、私は思います。

噛む力については余裕でティラノサウルスを上回り、ジュラ紀後期の海洋生態系の頂点に君臨していました。

しかし、最後まで生き残ったのは首の長い首長竜でした。まあ、どっちにしても首長竜が最後までチャンピオンであったかといえば…。

三枚目は、テムノドントサウルスです。

水中の奥行きや滲み出る血の演出は魚竜組で初めて実践した。

魚竜を描く際、イルカを意識しては描いていませんでした。

特にジュラ紀に出現した魚竜は、総じてイルカのようなフォルムをしていました。というよりは、順番的にはイルカが魚竜に似た、と言うべきでしょうか。これはいわゆる[収斂進化]の好例であり、海の中で高機動に動き回るにはこの姿が最も効率的と言えるのでしょう。

しかし元を辿れば、このフォルムは魚を模したものであり、このことからも魚類のフォルムの完成度の高さを窺えます。

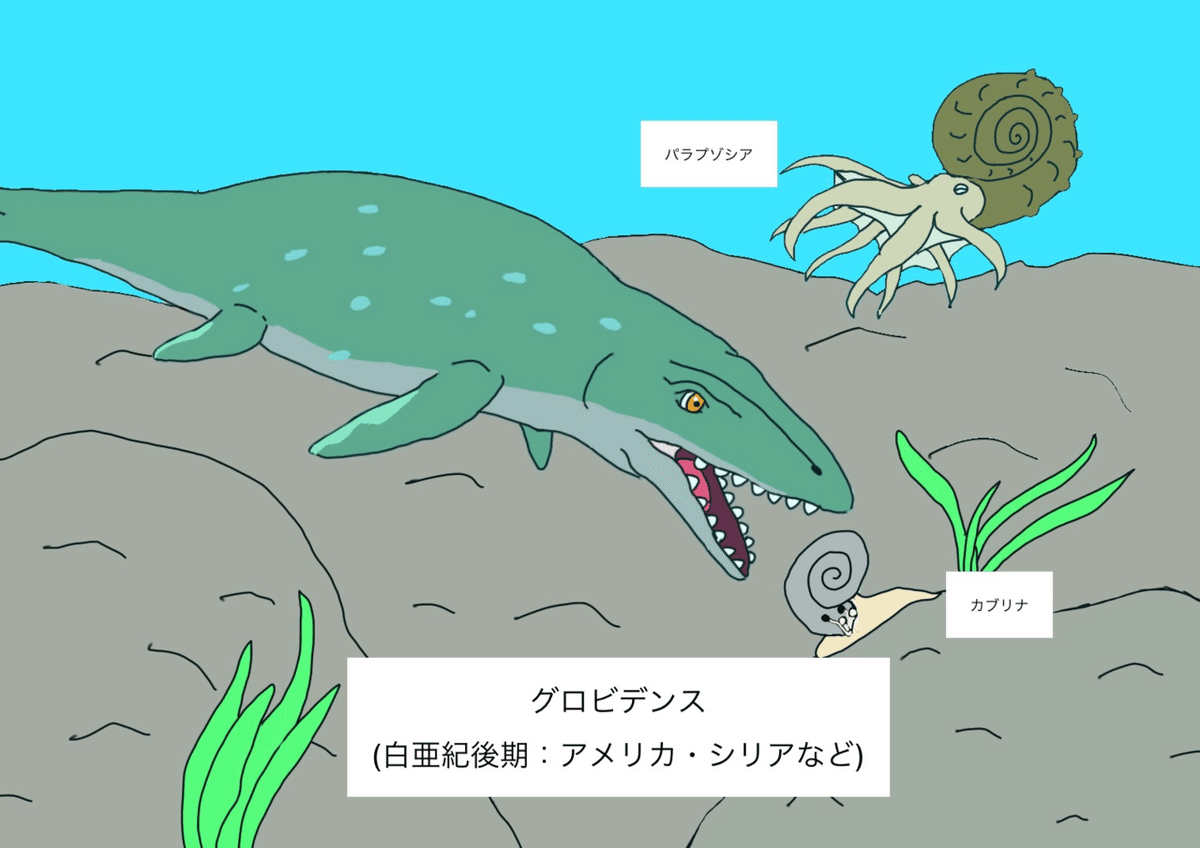

四枚目は、グロビデンスです。

実は、目の書き方の一つのターニングポイントだったりする。

[ジュラシック・ワールド]での大暴れっぷりから注目されたモササウルス科。彼らこそ、中世代の海洋生態系の最後の勝者でした。魚竜のような機動性に加え、首長竜ばりに高い攻撃性を発揮して、瞬く間に世界の海洋を支配しました。

支配した次に起こるのは種分化です。グロビデンスもその過程で現れた種で、歯を見てもらうと分かりやすいですが、グロビデンスの歯は硬いものを砕けるような、丸石のような形をしています。このことから、グロビデンスは貝など硬い殻を持つ生物を主に捕食していたのだと考えられています。

五枚目は、クレトキシリナです。

サメはね、こう見えて描くのがかなり大変なんですよ。口元とか、ヒレの向きとか…。

恐竜出現よりはるか昔、魚類大繁栄期であるデボン紀に出現して以降、白亜紀頃になってようやくサメの仲間は現生種と同じ仲間であるグループが誕生しました。

そして現れたこいつがもうとんでも無い存在で、

・メガロドンと同じくらいの大きさ

・世界中に棲息

・徒党を組んでいた可能性

とヤバさのオンパレードであり、惜しくもモササウルスとの対決を待たずしてこの種は絶滅しましたが、それまでの海洋生態系の勢力図を大きく塗り替えかねない存在となりました。

何気にサメは、これ以降も上位捕食者として君臨し続けたので、サメという種族は常勝の雄、と言うべきでしょうか。

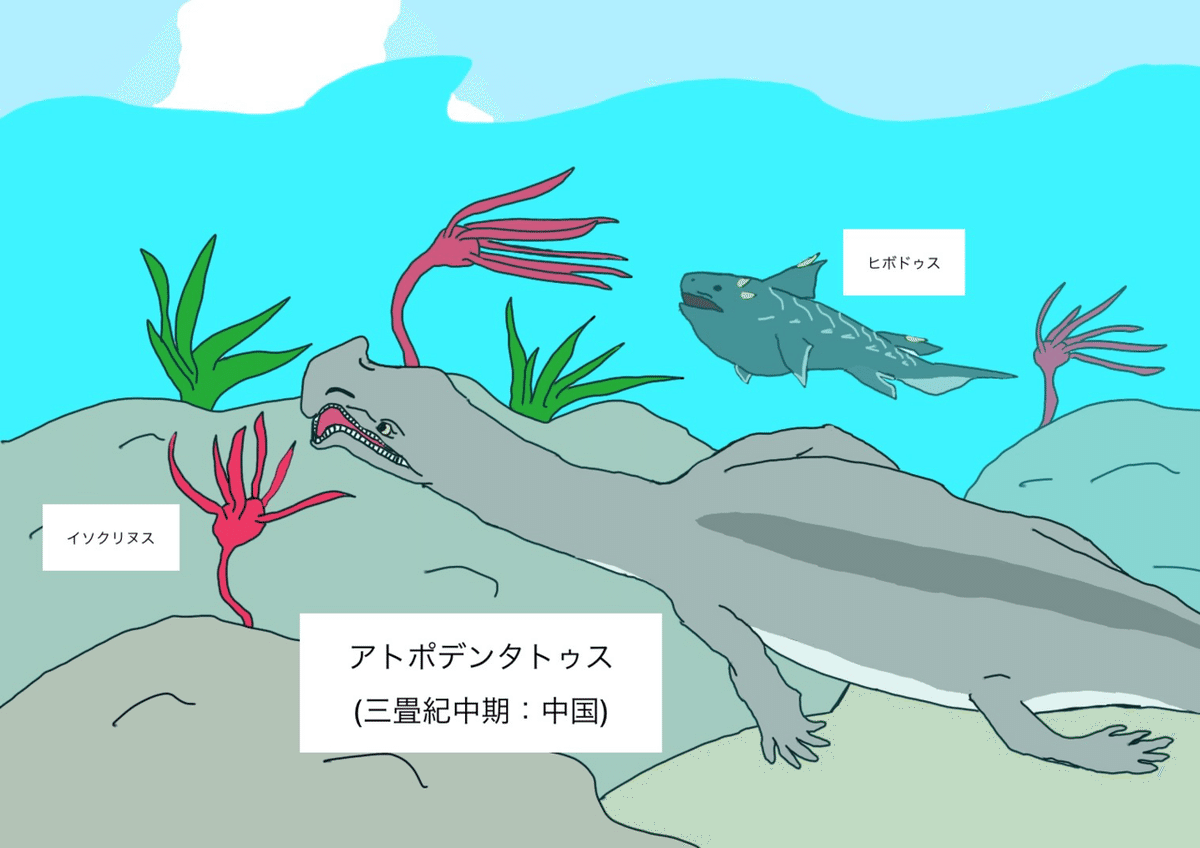

六枚目はアトポデンタトゥスです。

構図もさることながら、歯の描写の細かさにも注目。

三畳紀はまさに進化の過渡期といった時代で、海洋もまた、様々な爬虫類でごった返していました。アトポデンタトゥスもそんな爬虫類の一種で、主に甲殻類を食べていました。

さて、もっと変な爬虫類は三畳紀には他にもいたのですが、この種を選んだ理由、この種の頭部骨格にあります。幅広口の掃除機みたいな、まあ無難な顔ですが、これが発掘されて新種として発表された当時、あまりにも名状し難い頭がお出しされました。

これは私の口からも説明は難しいので、皆さんも〔アトポデンタトゥス 頭〕などでググって見てください。

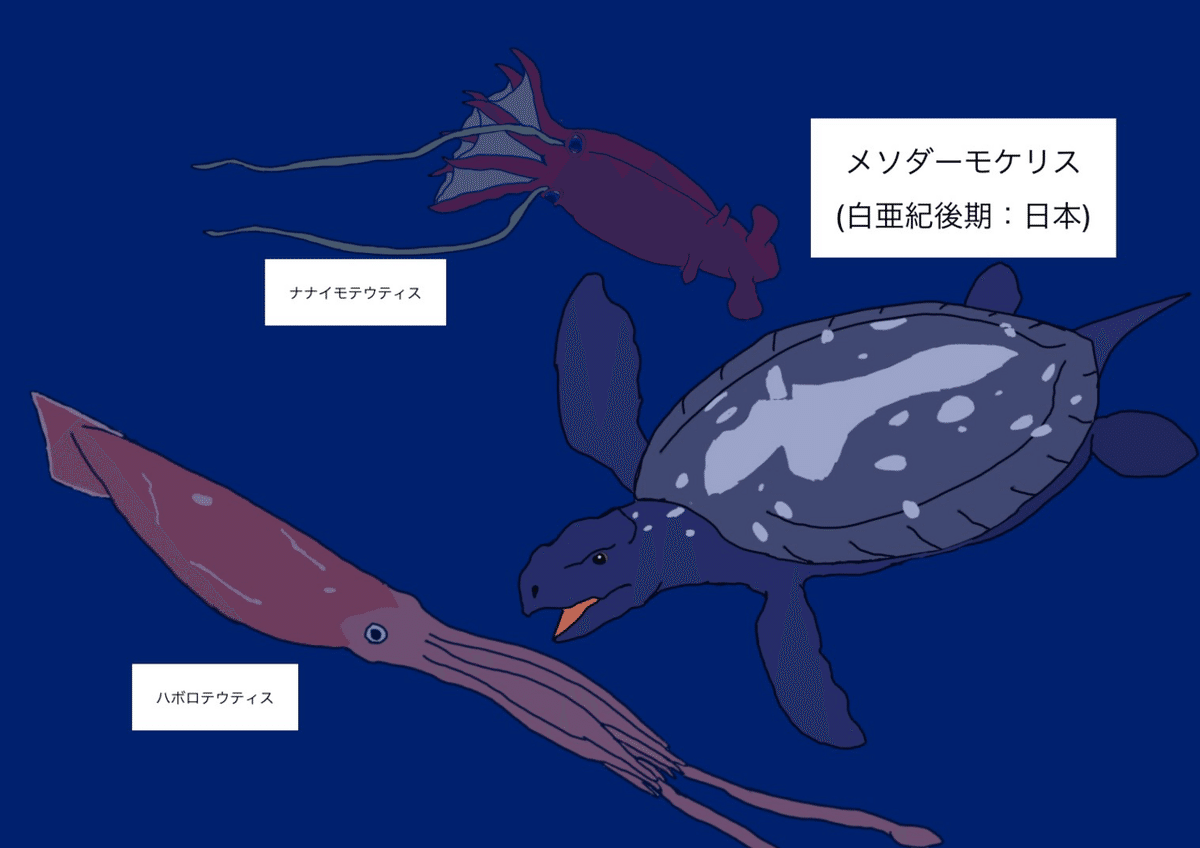

七枚目は、メソダーモケリスです。

なんだか背景の主張が激しいですが……。

色はオサガメをイメージして描いたのですが、それよりも後ろのデカい生き物たちが気になりますよね?

実は、メソダーモケリスは北海道で発見された古代のウミガメなのですが、その周辺では巨大イカの化石がよく見つかっており、大きさも恐竜ばりにビッグでした。

メソダーモケリスもそうですが、このイカたちを描きたかったというのもあって、有名なアーケロンではなく、メソダーモケリスを選んで書きました。

ちなみに、アーケロンもまた別の絵の背景に描いてあるのでご安心を(?)

では本日のおしまい、八枚目はジュラマイアです。

今回描いた80何枚の大トリを飾ったこの絵は、

過去のノウハウを活かして描かれたものでもある。

かつて私を挫折させて、一度は筆を折らせた哺乳類、リベンジ戦一発目が、この小さな小さな哺乳類でした。

こういった哺乳類の“毛皮感”を出すための工夫としてやっているのは、[線を消す]ことです。これまでの絵を見てもらうとわかると思いますが、体のフォルムに合わせて、私は黒のペンでなぞって絵を描いています。

それは毛皮・羽毛のない生物ならいいのですが、羽毛や毛皮がある生き物で同じことをやると、どこか違和感を感じませんか?

そんな時、輪郭としてなぞった線の上から、羽毛・毛皮の色と同じ色を塗って見た結果、「それっぽく見えた」ので、そのスタイルで描いた結果、結構納得のいく出来になりました。

このやり方は、今回のイラスト執筆においても活用しています。

というところで今日の小話はここまで、

次回は少し趣向を変えて、惜しくも掲載できなかった、[ボツ絵]の話をしていこうと思います。

それでは皆さん、良い探究ライフを!

[リュウの恐竜展2 〜みんなで遊ぼう![古生物サバイバル!]超試遊祭]

開催日程:2024年3月24日 12:00~19:00

開催場所:東京都文京区本郷4-1-7 近江屋第二ビル6階 探究学習塾エイスクール本郷校