「グラン・パレ・イマーシブ 永遠のミュシャ」展

会期:2024年12月3日(火)~2025年1月19日(日)

会場:ヒカリエホール(渋谷ヒカリエ9F)

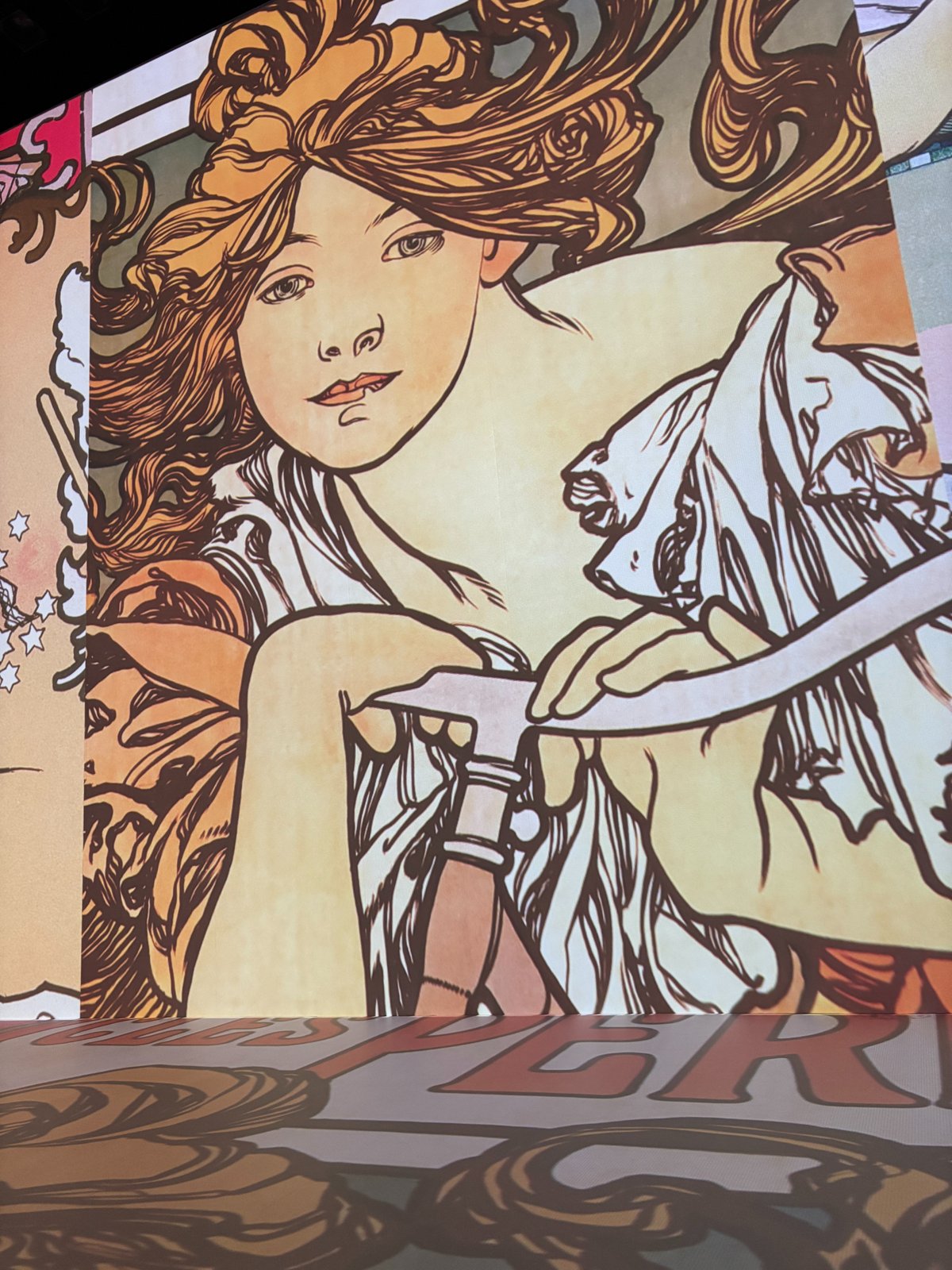

第1章 ミュシャ:アイコン/1900年/ユートピア

イマーシブとは?

「没入感」を意味する言葉。本展では高解像度で迫力ある映像と音楽などを用い作品の魅力を体験します。

全体は5部構成ですが、メインはやはり大ホールでの映像体験。40分くらいかと思います。

角川武蔵野ミュージアムでの「ファン・ゴッホ」展でも感じましたが、こういうのは観る場所が悩みどころ。動画がどういう流れで展開されるのかわからないので、どこから観ても一緒なら全体を見渡せる場所(中央)がいいと思いますが、前方(入口から奥の方)がメインだろうと今回は判断しました。そこだけ座布団じゃなくてソファーがおかれていたからです。結果的には何も遮らずに見えたので迫力満点でよかったです。両サイドにも首を回していて忙しかったですが。可能なら今度は後方からまた観たいです。

会場入口前で動画と写真撮影についてアナウンスがありました。

→会場内写真撮影OK。フラッシュ禁止。連続しての動画は2分まで。

オープニング。本気で自分が移動しているみたいで、スピードもありましたし、ちょっと怖かった。一番前と言っても右端なので、動画も写真も少々斜めになっています。

線画から色がついていきますが、様々な演出が大画面で展開されていて、迫力。映像の上映時間が比較的長いのはきちんと生涯を描いているからだと思います。充実していました。

映像が終わってから撮影タイム3分がありました。そのとき以外は撮影できないのではなく、自撮りしたりお互いに撮影し合ったり、という時間です。また、会場内で香りが体験できる場所が4ヶ所ありました。これは映像が終わってから回るしかないかなと思いました。

第2章:ヒストリー

ミュシャの生涯を年譜で追っていくパネル展示です。ホログラムで表現されたミュシャの姿と実際のミュシャの肉声を流しているコーナーもありました。ここで思うのですが、ミュシャが長生きで本当によかったなぁということです。2017年に「スラヴ叙事詩」を新国立美術館で観ましたが、これだけの大作を仕上げるには長寿でないと無理ですよね。

第3章:ミュシャのアトリエ

ミュシャのアトリエを再現していました。アトリエで制作しているミュシャの姿などもパネル展示されていました。

第4章:ミュシャのインスピレーション

ここがとてもおもしろかった。ミュシャのポスターで有名なサラ・ベルナールをポスターそのものの姿で再現しているコーナーです。4種類ほどポスターが使われていました。最初はAIかと思ってしまいました。

第5章:インフルエンサー、ミュシャ

2019年にBunkamura ザ・ミュージアムで開催された「みんなのミュシャ」展はミュシャに影響を受けたマンガ作品の展示でしたが、今回このコーナーはその色を強く残しています。ビデオ展示とインタビュー動画、タペストリーなどが展示されていました。

「みんなのミュシャ」と同様、山岸凉子先生や波津彬子先生の絵も使われていました。松苗明美先生、花郁悠紀子先生も。日本の少女漫画がミュシャに受けた影響は大きいです。天野喜孝他、大勢の海外のアーティストも紹介されていました。波津彬子先生はインタビュー動画も流れていました。

入場10分前には来てと書いてありましたが、土日はもう少し早めの方が良いかもしれません。貴重品は手元にもって、荷物やコートはコインロッカー(100円戻ってくる)に入れた方が楽だと思います。

時間制のチケットをとったのですが、5分前までだったら動かせる、というのがよかった。移動先が混んでなければ、という前提ですが。開演時間に少しギリギリだったので、1本遅らせました。

映画の1.5倍ですから高いですけど、やっぱり観て良かったと思います。