CAEエンジニアはベンダーとどのように付き合うべきか

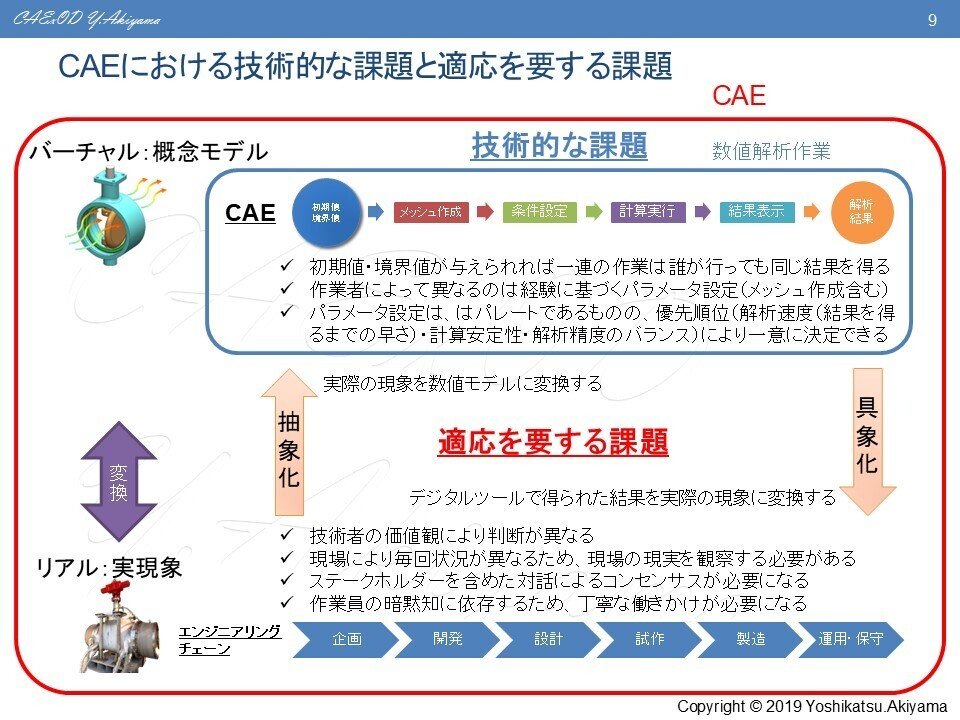

メーカー内のCAEエンジニアはCAEソフトウェアベンダーとどのような距離感で付き合うとよいのか。これまで有名所のベンダーと付き合ってきた中で、メーカー側の現実とベンダー側の現実の違いについては、別のノートにも記載したが、見ている世界が違う。それは会社として何を売ると利益が上がるかという構造の違いによるもので、下記の図で説明するならば、ベンダーは技術的な課題で利益をあげるし、メーカーのCAEエンジニアは適応を要する課題で利益をあげることに起因する。あくまでもベンダーはCAEのソフトウェアを売るだけであり、受託した解析結果を渡すだけで利益が上がる。そのため、その後そのソフトウェアが使われなかろうが解析結果が役に立たなかろうがそれによってメーカーがどうなろうが知ったことではない。

そのためベンダーと話をしていると彼らは技術的な課題にのみ終始しており適応を要する課題についてはユーザー責任として決して関与することはない。あくまで彼らは技術的な課題においてプロフェッショナルである。

ここで、メーカー内のCAEエンジニアが無知であったり経験が浅かったり組織内で孤立していたりすると、ベンダーの技術的な課題についての話題がCAEのすべてのような錯覚になる。

私は、メーカー内のCAEエンジニアはメーカー内におけるCAEの技術的な課題について対応できることが大前提であり、そのうえで適応を要する課題に対応するのが本来の姿だと考えている。そのため、ベンダーとの打ち合わせは、ベンダーの技術的な課題における話題は情報と知識のアップデートに利用し、そのうえで適応を要する課題に向き合おうとするベンダーを選別するための場であると考えている。そこで峻別したベンダーとのみビジネスをするようにしている。

少なくとも、無知なユーザーを騙してでもソフトを売りさえすればよい、何の役に立たないとわかっていながら解析結果を渡しさえすればよいというようなベンダー側の理屈しか考えていないベンダー人とは決して取引をすることはない。