#35(仮) コンクリートの「かぶり」の考え方をマスターする

コンクリートのかぶりについて説明をします。

鉄筋コンクリートは、互いの長所と短所を補いながらより強固な構造物を形成しています。

鉄筋コンクリートの打設(コンクリートを流しこむ作業のこと)については詳細に説明しています。参考にしてください。➡#9~

かぶり厚の意味を理解する

コンクリートと鉄筋の柱の位置関係は次のようなります。

写真とイメージから位置関係が理解できます。

かぶり厚とは各鉄筋とコンクリートの表面の最短距離のことです。

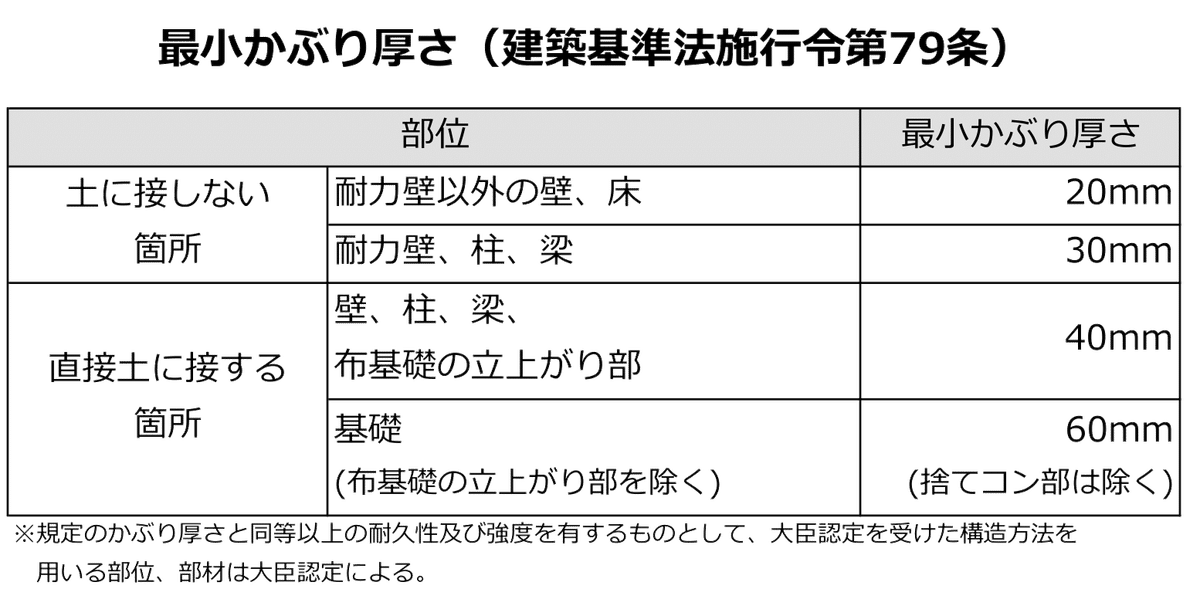

かぶり厚さは建築基準法で細かく定められています。

かぶり厚さのを決める意味は

鉄筋はコンクリートのアルカリ性の環境の中で錆から守られています。

しかし、コンクリートは表面から水や炭酸ガスが内部に徐々に入り、アルカリ性を中性(中性化)にします。(コンクリートの経年劣化)

これを防止するためにコンクリート表面を定期的に防水塗装する工事が行われています。(大規模修繕、外壁防水工事)

また、コンクリート表面に発生するヒビは中性化を加速させるため、施工時に色々な対策を行います。

しかし、工事が杜撰(ずさん)だったりコンクリートの成分が不適格だったりすると目に見える、見えないヒビが多数発生してします。

かぶり厚さとはコンクリートの中性化が進む過程で、出来るだけ鉄筋にその影響が及ばないようにするためのコンクリート表面から鉄筋表面までの最低限の距離を定めています。

中性化の影響

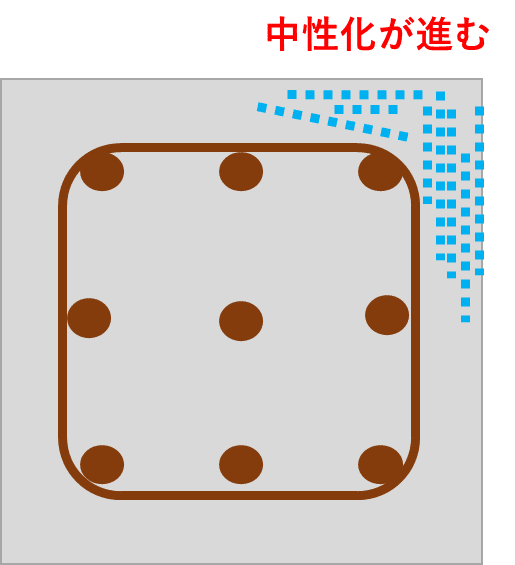

1、様々な要因による中性化の進行

防水層の劣化、ヒビの発生などの要因でコンクリート内部の中性化が進みます。

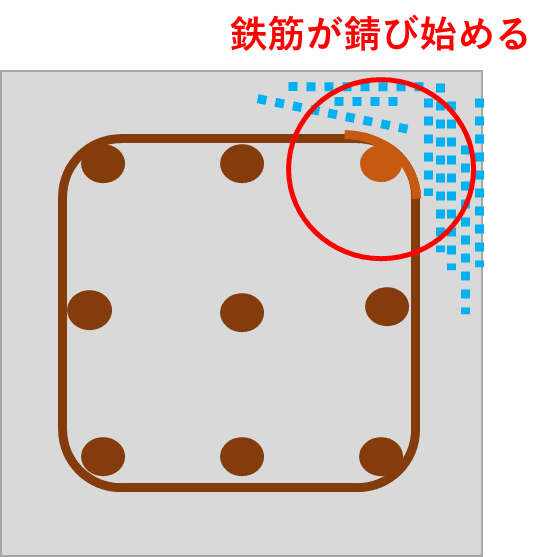

2、鉄筋が錆はじめる

アルカリ性を失ったコンクリートが鉄筋に到達すると鉄筋は水により錆び始めます。

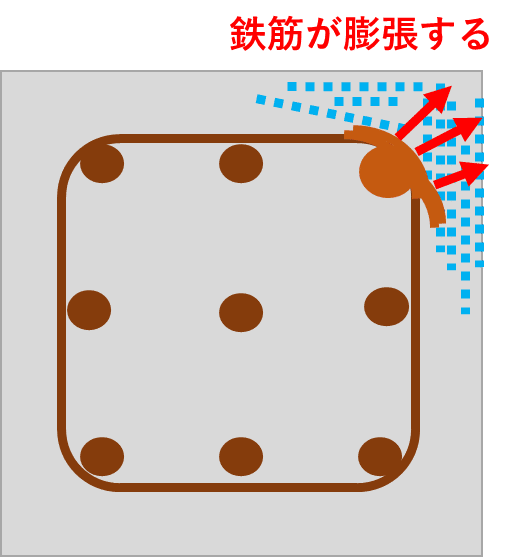

3、鉄筋の膨張

錆びた鉄筋は体積を増やします。強固なコンクリートは内部から圧力を受け、徐々に内部からヒビが表面に広がり始めます。

4、コンクリートの剥落

ヒビが全体に広がると強度も低下、最終的に大きな塊で剥がれ落ちます。

これがコンクリートの剥落(ポップアップ現象とも言う)

かぶり厚さの重要性

かぶり厚さの重要性は理解できましたか?

中性化の影響が鉄骨に及ぶ時間稼ぎのための厚みだとすれば「厚い方が優位」ですが、必ずしもそうではありません。

それはコンクリートの重量です。

かぶり厚さを厚くすると躯体の重量は重くなります。

重くなると基礎部分、構造計算上も柱や梁を太くする必要があります。

工事費も工期も余計に必要になります。

最低限でもっとも有効な距離が「最小かぶり厚さ」になります。

そのため、工事では最低限をややオーバーするように設計されます。

一度作ると破壊以外にやり直しができません。

非常に重要な約束事であることが理解できたと思います。

試験では各部位ごとの最小かぶり厚さが問われます。

2、3、4、6と覚え、部位は耐外、耐力、布基礎、基礎と覚えます。