#24 アンカーピンニング工法は樹脂の使い方で呼び名が変わる

前回はタイル外壁やモルタル外壁の危険性と修繕に用いられるアンカーピンを説明しました。

#24ではアンカーピン工法の4つの工法について特徴とポイントを説明します。

1、アンカーピンニング工法

従来工法で現在はあまり利用されていません。

エポキシ樹脂を使わずにアンカーピンだけで固定する方法です。

固定時に隙間が開くこともありました。

2、アンカーピンニングエポキシ樹脂工法

アンカーピンニングの改良型です。

経年で緩むアンカーピンをエポキシ樹脂で固定する方法です。

打込みようの穴にエポキシ樹脂を入れた後にアンカーピンを打込みます。

エポキシ樹脂は液体でピンの周りに染み込みピンを固定します。

ただし、エポキシ樹脂の量によっては固定せる面を押しだすこともあり注入量が非常にデリケートです。

3、注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂工法(部分)

エポキシ樹脂の注入量に問題があり、これを改善する方法として開発されたピンが注入口付アンカーピンです。

ピンを打込んだ後にエポキシ樹脂を注入することができるようになったことで修繕の完成度がアップしました。

この方法は狭小の浮きには非常に有効ですが、浮きが広範囲に及ぶ場合はエポキシ樹脂が前面に行き渡る点で不十分です。(エポキシ樹脂層の先端に空気が残る)

そこで広範囲の修繕で浮き面全面を固定する方法として開発された方法が注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂工法(全面)です。

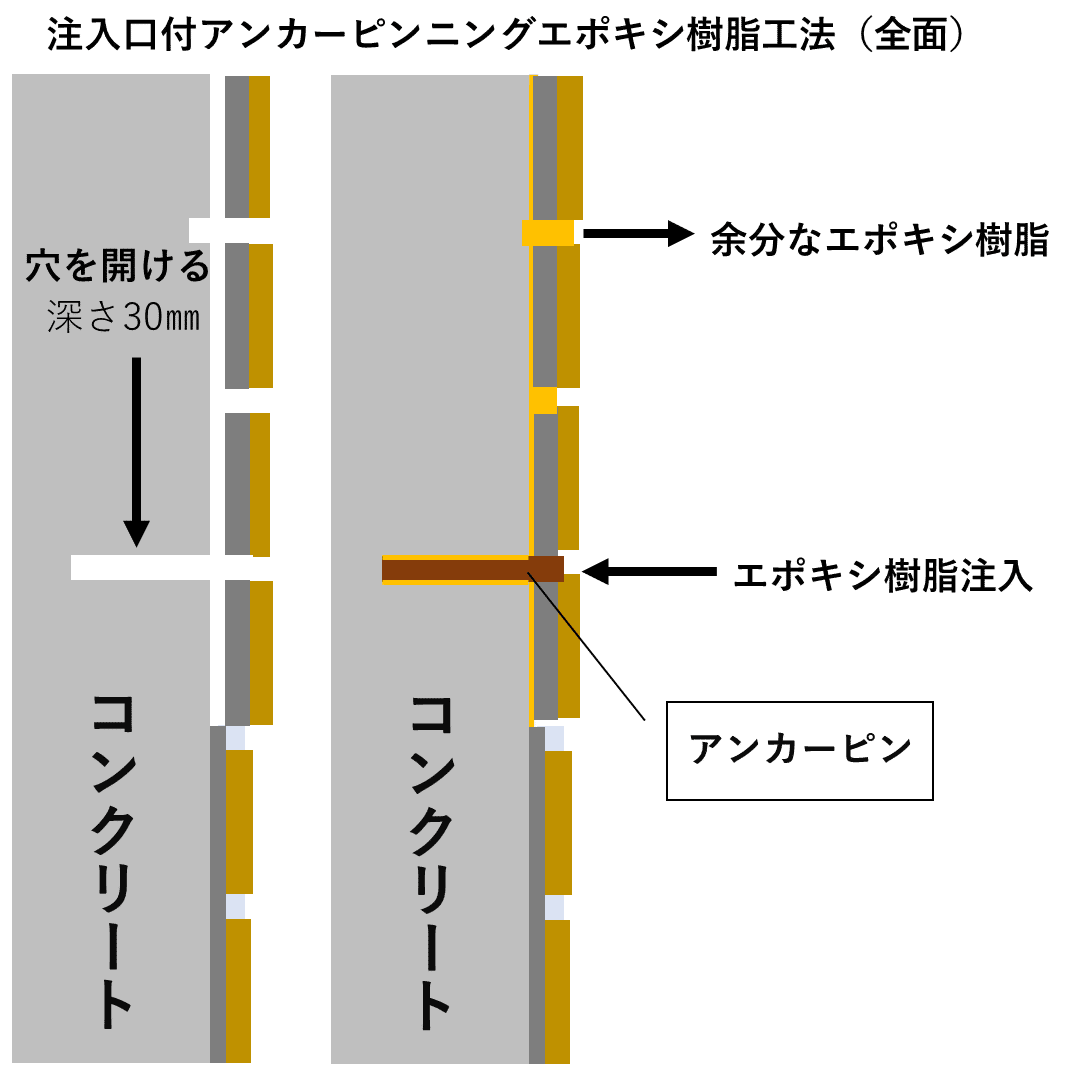

4、注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂工法(全面)

この方法は浮き面に幾つかの穴を空けます。

この時の穴は躯体の浅い部分まで空けます。

アンカーピンを打込、エポキシ樹脂を注入します。

エポキシ樹脂は浮き面全体に広がり、余計な量は穴から排出されます。

よく考えられた方法です。

浮き面積が広範囲な場合に用いられます。

部分との違いがよくわかると思います。

しかし、浮きが発生している範囲が広かった場合、ピンはどのように打込むことが有効なのでしょうか。

職人さんの勘で良いのでしょうか。

実はこれにも規格が決まっています。

ピンうちのルールは決まっている

モルタル浮きの場合には部分と全面アンカーピンニング部分は16 本/m2、指定部分は25 本/m2、狭幅部は幅中央に200mm ピッチとすると定められています。

指定部分とは見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分のことです。

見上げ面は天井などですが、軒下の裏はモルタルの場合が多くあります。

庇のはなは先端部分です。

まぐさとは図の通りです。

打込は均等に行われます。

浮き面積が1㎡以下の場合は、標準配置グリッド図を当てはめた最大本数程度とします。

*マンション管理士の試験に出題されてことがあります。

部分16本/㎡、全面20本/㎡、ピッチ200㎜は覚えておきましょう。

今回はタイル外壁の面に発生する浮きやはく離の対象法でしたが、1個のタイルはどのように修繕するのでしょうか。

また、ピンニング工法ではカバーが出来ないような広範囲の修繕について説明します。