【開催報告】DAO(分散型自律組織)勉強会

世界経済フォーラム第四次産業革命日本センターでは「DAO(Decentralized Autonomous Organization, 分散型自律組織)」に関する知見を深めるため、勉強会を8月4日にオンライン開催いたしました。当センターのスタッフ、フェロー、インターンなど40名ほどが参加し、活発な議論が展開されました。

この記事では、その模様を紹介します。

白書「Decentralized Autonomous Organization: Beyond the Hype」の紹介

検討会では、世界経済フォーラムが2022年6月に発行した白書「Decentralized Autonomous Organization: Beyond the Hype」(以下、「白書」といいます)を紹介しました。

なお、以下は、特に記載のない限り、基本的に白書の内容に基づいていますので、詳しくは白書本文をご参照ください。

DAOとは何か

DAO=Decentralized Autonomous Organizations(分散型自律組織)とは、ブロックチェーン技術やスマートコントラクト、その他関連技術を活用し、分散型ガバナンスを実現する組織形態です。

2021年の1年間で市場規模は40倍、構成員数は130倍と急成長を遂げています。

ブロックチェーン技術とは?

情報通信ネットワーク上にある端末同士を直接接続して、取引記録を暗号技術を用いて分散的に処理・記録するデータベースの一種であり、「Bitcoin」等の仮想通貨に用いられている基盤技術です

スマートコントラクトとは?

あらかじめ設定されたルールに基づき、人の手を介さずに契約内容を自動で実行する仕組みです。自動販売機の仕組みに例えられることが多々あります。

DAOは「トークン」を保有する構成員が、組織のあらゆる事項に対する提案や投票に参加し、共通の目的達成に向けて構成員が主体的・協力的に関わることを可能とします。

また、従来の中央集権的な制度構造や仲介者を不要とするため、容易に組織を立ち上げることができるとされています。

さらに、合意事項を自動的にコードに記入できるため、迅速で透明性の高い意思決定が可能だとされています。

トークン/ガバナンストークンとは?

流動性が確保された株式に近い概念を持つ暗号資産であり、DAOでは、ガバナンストークンを保有することで、提案、投票、議決を通じてDAOの意思決定に関わることができます。

なお、本稿では、仮想通貨、暗号通貨などを含めて暗号資産と示すことにします。

このような特徴のため、DAOは分散化・非中央集権化を特徴とし、昨今注目が高まっているWeb3の理想を実現する組織形態の1つとして注目されています。

DAOの歴史

DAOは1990年代にドイツで提唱され、2014年に理論化が開始されました。2016年に起きた大規模なハッキング事件「The DAO事件」以来、DAOのセキュリティを高めるために、様々なツールやサポートインフラが開発されてきました。

また、近年のNFT(Non-Fungible Token, 非代替性トークン)の成長は、DAOの成長をさらに加速させています。

1990年代 DAOの提唱(Werner Dilger-独)

2014年 イーサリアムのButerin氏がDAOの理論化を開始(「中心に自動化、端に人間」)

2016年 The DAO事件(ハッキング事件)

2018年 米国バーモント州ブロックチェーン基盤の有限責任会社(BBLLC)を可能とする法律が成立

2019年 米国バーモント州DAOのブロックチェーン開発組合「dOrg」が同州法に基づき有限責任会社として米国で初めて設立

2020年 DeFi(分散型金融)のプラットフォームが発足

2021年 米州ワイオミング州DAO法を施行

DeFi(分散型金融)とは?

正式な定義はないと思われますが、一般的には許可なく誰でも参加できる(つまりパブリック)ブロックチェーン上のスマートコントラクトによって実行される金融アプリケーションを指します。

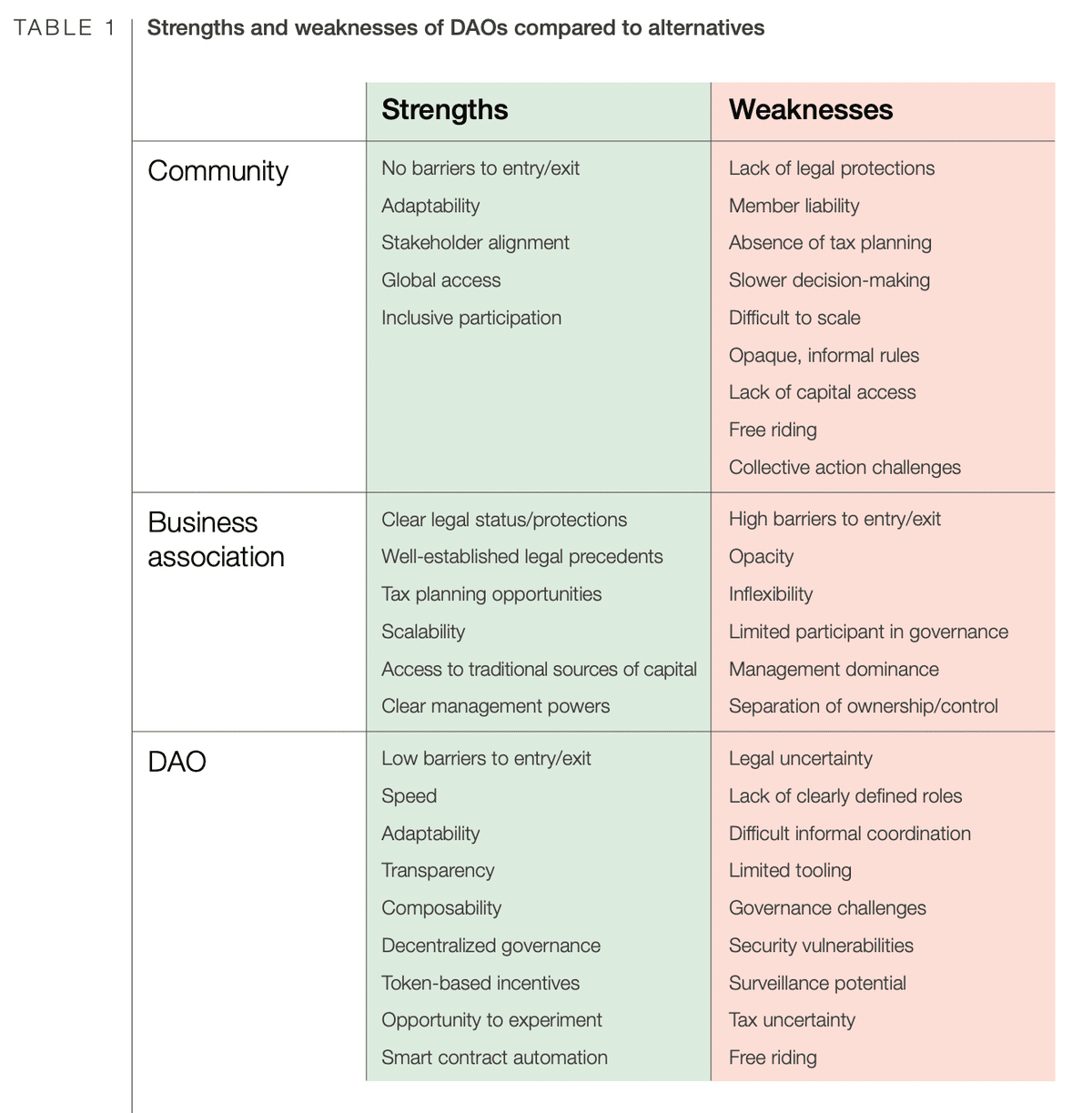

DAOの強みと弱み

理論的な分析やこれまでのケースを見ると、DAOの強みとして、以下のようなものが挙げられます。

参入障壁が低い

スピード

透明性、信頼性

柔軟性

分散型ガバナンス

スマートコントラクトによる自動化

【ケーススタディ:ConstitutionDAO】

ConstisutionDAOは2021年11月にネットオークションで合衆国憲法の印刷原版を入手するために結成されたDAOです。1週間足らずで17437人の出資者から4700万ドル相当の Ether(= Ethereumの通貨)を調達しました。

結局、ConstitutionDAOは入札に失敗したためDAOは解散しましたが、この事例が示すように、DAOは特定の目的達成のために迅速に人員や資金を動員できることがわかります。

対して、DAOの弱みとして、以下のようなものが挙げられます。

法的不確実性

説明責任の不明確さ

運営ツール不足

ガバナンスの難しさ

セキュリティの低さ

税制上の不確実性

監視能力の低さ

【ケーススタディ:BadgerDAO】

BadgerDAOはブロックチェーン上でビットコインの利用をサポートする製品やインフラを提供するDAOです。このDAOは、全てのコントラクトに第三者監査を依頼するなどサイバーセキュリティを強化していましたが、2021年12月に大規模なハッキングに遭い、1億3000万ドルの損失を出してしまいました。ハッキングを受けた後、BadgerDAOの32000人の構成員が損失補償を受けるために、提案書を作成しました。しかし、DAOの投票システム上、提案書の策定には実際に被害に遭っていない人の票も必要であったため大きな困難が伴いました。

この事例は、DAOのセキュリティ面での課題と、被害に遭った際の返還活動の複雑さを示しているとされます。

DAOの運営

では、DAOはどのような形で運営されているのでしょうか?

DAO設立の最初の重要なステップは、ほかの組織形態と同様に、共通目的を掲げて組織を活性化させることです。

DAOは通常、Discord・Telegram・Twitterのようなコミュニケーションプラットフォームを介してつながった人々によって始動されます。設立メンバーは、DAOの理念や事業展開計画の策定などに向けて協力します。

組織で形成された合意事項はスマートコントラクトにコード化され、DAOの意思決定を拘束するように仕組化されます。

一部のDAOは独自のルールをコード化しますが、Gnosis・Moloch等が提供する既存のDAO作成プラットフォームを活用することがほとんどです。

また、近年では、DAOの始動をサポートするツールに加えて、トークンサービス・議決権管理・財務監督・法務サービスなどの様々な運用ツールが開発されています。

【ケーススタディ:MolochDAO】

MolochDAOは2019年に立ち上げられたEthereumブロックチェーン上のDAOです。設立の際には、ConsenSysの創設者とEthereum の共同創設者やそれぞれの財団の個人からの寄付を受けました。

MolochDAOは、Ethereum エコシステムを改善・前進させる開発者に資金提供をすることを目的としています。2019年以来、合計約140万ドルの助成金を67の受領者に対して付与しています。

MolochDAOはフレームワークとして、(a)DAO参加申請者は既存の経済的過半数の同意を得なければならないこと、(b)スマートコントラクトを核としており、構成員はEtherを預けることで比例投票権を得ることができること、(c)合意内容に同意ができない場合はDAOから退出可能であること等を採用しています。

数百のDAOがMolochDAOのフレームワークを活用したり、コードを拡張したりしています。

DAOの用途と分類

DAOの潜在的な用途は幅広く、例えばNFTへの集団投資といった1つの目的から始まり、その後助成団体や取引プラットフォーム等、様々な形態に変貌する可能性もあります。

このような性質のため、DAOの分類分けは非常に困難ですが、ここでは一例として「手段と目的」という観点からの類型を紹介します(下表)。

【ケーススタディ:PleasrDAO】

上記分類表の「投資型」に分類されるPleasrDAOは、アーティスト、DeFiリーダー、NFTコレクターなどによって構成される集団で、文化的に価値のあるNFTにチャリティー要素を加えながら数々の作品を共同収集しています。例えば、アーティストpplplearが作成したNFT作品を525000ドルで売却し、売却益を慈善事業に寄付する等の活動をしているそうです。

上記のような分類方法のほかにも、どの程度DAOが分散しているのか、または自律性をもっているのか、という観点からも分類をすることができます。

【ケーススタディ:MakerDAO】

MakerDAOはDeFiを代表するプロジェクトの1つです。Ethereumベースの有志プラットフォームであり、ユーザーが暗号通貨を担保とした融資を利用できるようにするオープンソースプロジェクトです。時価総額は20億ドルを超え、DeFiスペースで最も確立されたプラットフォームの1つとなっています。

MakerDAOの初期開発を主導するために、2018年にMaker財団という非営利団体が発足しましたが、これはDAOの監視を集中させるものであったため当初批判が多くありました。しかし、この財団の存在はDAOに法的安定性をもたらしたため、2020年4月に集団訴訟の対象となった際に、構成員を事実上訴訟から守ることに繋がりました。

このように、集中型と分散型のハイブリッド式ガバナンスは、DAOの運営面や法的保護の観点からも一定のメリットがあることがわかります。

今後のDAOの重要課題

今後のDAOの普及・拡大に向けては、主に実践面と法的規制面について大きな課題が残っていると白書では指摘されています。

(1)実践面での課題

(1-1)セキュリティ面における課題:

2016年のThe DAO事件以降、DAOのセキュリティは一定の進歩を見せていますが、未だに課題が山積しているのが現状です。ブロックチェーン技術によって運営の透明性は高い一方で、バグ等も多く、ハッキングによる資金流出も多発しています。

(1-2)仮名性(pseudonymity)に伴う課題:

DAOは仮名制を採用しているため、ユーザーが身分を偽って商取引に参加することが可能となっています。そのため、責任の所在が曖昧になり、金融犯罪の取締りにも支障をきたしています。

(1-3)有権者の投票率に関する課題:

トークン所有者の多くがガバナンスに積極的に関わろうとせず、棄権または権利の委任を行っています。そのため、DAO内で権力が集中化しています。近年ではこれを改善するために楽観的投票制や比例投票制など、様々な投票形式が検討されています。また、定足数に達しないと議案可決すらできないこともあり、DAOの有権者の投票率の低さは組織の意思決定を鈍らせているという現状もあります。

【ケーススタディ:Uniswap】

DeFiのプロトコルであるUniswapは、2020年9月に構成員に対して10億Uniswapトークンを発行し、投票権を与えました。しかし、初期に98%という圧倒的な支持を誇った提案が、投票率の低さ故に約4万票足りず、不成立となる事態が起きました。

この事例が示すように、投票率の低さは今日のDAOの大きな課題の1つとなっています。

(2)法的規制面の課題

法的規制面の課題の多くは、法制度が整備されていないことに起因しています。DAOは既存の企業モデルには容易に当てはまらないからこそ、その法的地位、適用法および管轄権等は未整備となっています。

現在、DAOの中には、既存の法的構造と分散型組織を組み合わせ、何らかの法的地位を新たに作りだそうとする試みをするところも見られます。

また、米ワイオミング州で、2021年4月にDAO法が成立し、同年7月にワイオミング州法に基づいて米国発のDAO法人が設立されるなどの動きもあります。

さらに、DAOに特化した会社法を作ろうとする試みもありますが、法的には未検証であることが現状です。

DAOは分散化どころか、驚くほどに一極集中化した組織?

以上は世界経済フォーラムが発行した白書の紹介でした。

ここからは、ブロックチェーン分析企業であるChainalysis「State of Web3 Report」(2022)の興味深い報告を紹介します。

例えば、DAOの数と資金規模においてはDeFi関連のDAOが圧倒的に多く、全体の83%を占めることを指摘されています。

また、それらの代表的なDAOの例として、BitcoinやEthereumなどの暗号資産、Uniswapのような分散型取引所、CompoundのようなDeFiレンディングプラットフォームを挙げられました。

さらに、DAOの資産のほとんどは暗号資産であり、中でもステーブルコインのUSDCが最も保有されていることについても報告書は言及しています。

また、DAOの資産のほとんどが暗号資産である理由としては、DAOの法的地位が不明確であるために、融資やクレジットを利用しづらいからであると指摘されています。

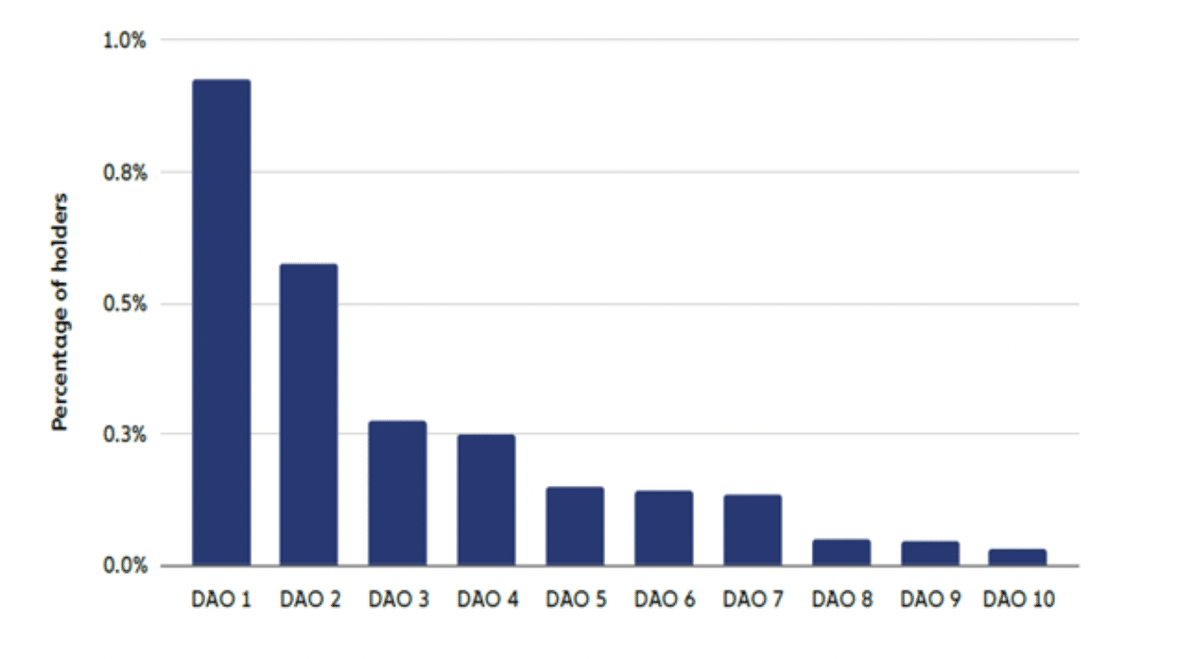

また、DAOは本来であればガバナンストークンの保有を通して、組織の意思決定を分散的に行うことができる点が強みである組織ですが、逆説的にDAOの所有権が非常に一極集中化しているとも考えられると指摘されています。

実際に、主要なDAO10社のガバナンストークンの分布を分析したところ、全保有者の1%未満が90%の議決権を有しているという調査結果もあるそうです(下図)。

(Chainalysis「State of Web3 Report」より抜粋)

質疑応答

勉強会の質疑応答では、DAOの意思決定に関連して、例えば、DAOにおける議案の決定の仕組みとトークン保有割合との関係についての質問がされました。

加えて、セキュリティの実態として、DAOの多くを占めるDeFiでハッキングが多発している要因とブロックチェーン技術の信頼性との関係などについての議論も行われました。

米国では、2022年3月に「デジタル資産の責任ある発展を確保するための大統領令(Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets)が発出され、暗号資産を、脅威ととらえるよりもむしろイノベーションや経済拡大の源泉としてとらえると同時に、包括的な暗号資産規制を検討していくこととなっており、現在、議会や省庁、関係者を巻き込んで幅広く議論が行われていることが紹介されました。

なお、足元ではやや低迷していますが、米国では直近までベンチャーキャピタルの資金や人材もDeFiに多く流れており、そこで一つの産業が生まれているなど、結果的にイノベーションにつながる種がまかれていると思われることなども紹介されました。

執筆担当者の所感

DAOの出現は、これまでの中央集権型の組織に代わる分散型組織の可能性を示唆しおり、分散型ガバナンスや透明性、柔軟性を強みとするDAOはWeb3の理想を実現する組織形態として今後も期待されるでしょう。

一方で、ハッキング対策などのセキュリティの確保、法的安定性、さらにはトークン保有者の投票率の低さなど大きな課題が残っています。

そのため、DAOは本当に信頼性のある分散型ガバナンスを実現できるのか、疑念の声も上がっており、単なるマーケティングワードで終わってしまうのか、なんらかのイノベーションに繋がる種なのか、今後も注視が必要となりそうです。

米国をはじめ、世界各地でDAOの法整備の動き等がある中、日本においても2022年6月に日本政府の基本戦略の1つとして明示された「Web3の推進」の中心項目として「スマートコントラクトとDAOの法的位置づけの整理」が挙げられており、今後国内においても動きがあることが予想されます。

今後もDAOに関する国内外の動きを注意深く見ていく必要があるでしょう。

主要参考文献

本稿では、本文中でご紹介した白書や報告書のほかにも、用語の定義や経緯、データ、分析結果は、以下の文献も参考にしていますので、こちらも合わせてご参照ください。

殿村桂司、近藤正篤、丸田颯人(長島・大野・常松法律事務所)「自律分散型組織(DAO)―その概要、近時の世界的動向と法的課題―NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレターNo.18」(2022年4月)

Chainalysis「State of Web3 Report」(2022)

BIS (Bank of International Settlements) (Sirio Aramonte, Wenqian Huang and Andreas Schrimpf), "DeFi risks and the decentralisation illusion." BIS Quarterly Review (2021): 21.

総務省「平成30年版情報通信白書」(2018年)

執筆:佐山優里(世界経済フォーラム第四次産業革命日本センターインターン)

企画・監修:工藤郁子(世界経済フォーラム第四次産業革命日本センタープロジェクト戦略責任者)、湯山智教(同日本センターフェロー)