【令和3年過去問】基準階型『集合住宅』を55分で解く。~高さ制限からボリュームを出し~

こんにちは、さよきすです。

5月中旬にもはいると、一級建築士製図対策も本腰を入れなければ!という気持ちになってくる方も増えてくるのではないかと思います。

課題発表がされる前の時間のあるうちに「低層階型」「基準階型」どちらも対応できるよう基礎力をつけておくと、課題発表後、課題ごとの対策や弱点強化に集中できるので、はやめに手をつけることをおススメします。

過去受験経験がある方であればご存じかと思いますが、一級建築士製図試験は「低層階型」「基準階型」が交互に出題される傾向があります。

低層階型で問われた内容が、基準階型の問題を解く際に役立ったり、その逆も場合もあります。

両型で練習をつみ、はやめに課題文読み・グリッド・ボリューム出しをマスターしておくと、課題発表後もスムーズに具体的な対策を進められます。

尚、課題文読み・グリッド・ボリューム出しは、難しいものではなく、問題を数問解いてみれば、すぐに身に付けられます。

以下で解説していますので、引っかかっている方は、参考にしてみてください。

■ 課題文の読み方

■ 建物のグリッド・ボリュームの出し方

今回解く令和3年『集合住宅』の課題文は試験元が公開していますので、ホームページからダウンロードください。

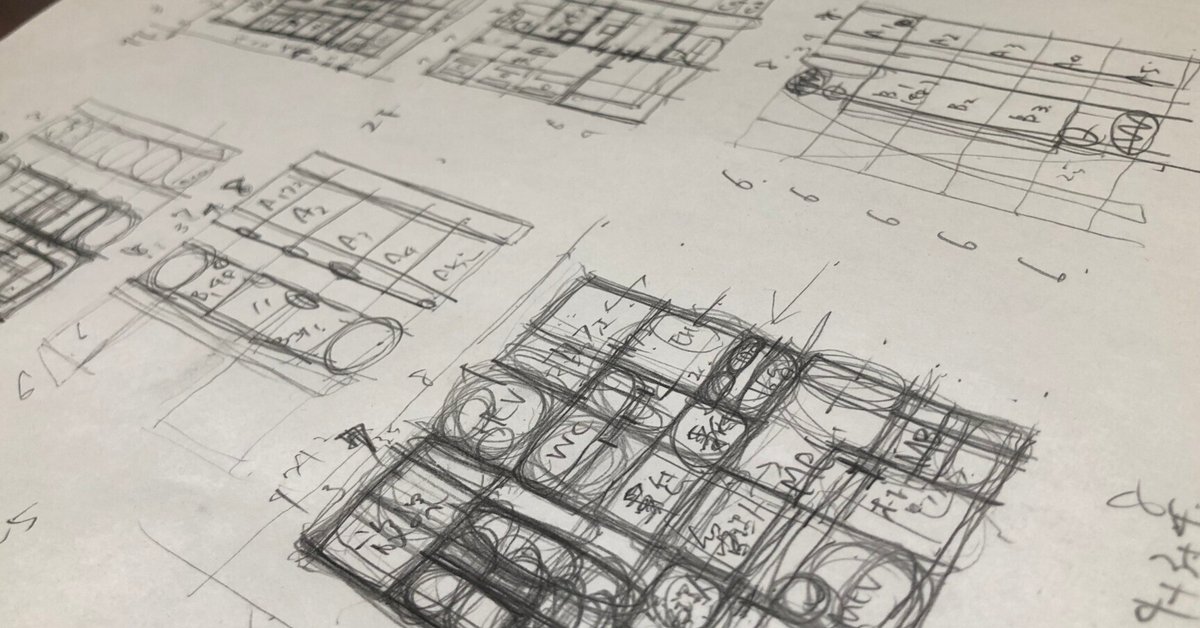

それでは、私が50分で出した案の考え方のプロセスを書いていきます。尚、手順は、過去解いたものと同じ手順で進めています。

他の過去問も同じように、グリッドとボリューム出しが肝です。グリッドとボリュームが出れば、あとはパズルのように所要室を入れ込んで完成です。

Ⅰ.準備-利用者・条件確認、建築面積算出

Ⅰ-1. 主文を読んで利用者を確認

主文には、

〇ある都市の市街地の鉄道駅に近い敷地

〇テナントを併設した集合住宅を計画

とあります。

ここから利用者として、以下が想定されます。

①集合住宅の住民

②テナント利用者

鉄道駅との関係性も、外部からの動線検討のヒントになりそうです。

Ⅰ-2. 主文のその他要件を確認

令和3年課題の主文には、建物に関する記述もいくつか記載されています。

〇通風・採光・遮音等、より良い環境に考慮

〇住戸A・Bは、在宅勤務を考慮

〇住宅部門には入居者同士が交流できる共用室を設ける

〇テナント部門と住宅部門との動線・プライバシーに配慮

動線計画やプライバシーについては、過去問でも定番の内容です。どんな計画とすれば配慮したことになるのか、パターンを身に付けておきましょう。

それ以外は時流に即した内容です。直近で話題になったことが、課題に反映されることも定番ですね。

Ⅰ-3. 敷地及び周辺条件の確認

次に敷地周辺の条件をみておきます。

〇第一種住居地域 斜線制限は1.25

〇建ぺい率の限度 70%

※緩和条件を含んだ限度

〇容積率の限度 300%

建物のボリューム検討に使う条件の一部です。指示にしたがって、進めていきましょう。

まず、建ぺい率から建築可能な面積の上限を出します。

敷地面積×建ぺい率=1,680㎡×0.7=1,176㎡

斜線制限や容積率の限度は、ボリュームの検討の際に使用します。

<経過:3分>

Ⅱ.アプローチ決め

建築面積の上限が出たら、敷地図から利用者とサービス動線のアプローチを考えます。

Ⅱ-1. 前面道路からの考えられるアプローチの検討

計画敷地は、2つの道路にはさまれています。

利用者動線のアプローチの候補は、幅員8mある道路が良さそうです。

利用者動線は幅員の大きい方からアプローチを取るのが定石です。

サービス動線のアプローチ候補は道路が2つあるため、2か所想定します。

利用者動線のアプローチ候補:東側8mの道路

サービス動線のアプローチ候補:東側8mの道路、西側4mの道路 2か所

上図では、東側の利用者アプローチをサービスアプローチより北側駅寄りに設定しました。

理由は以下です。

サービスアプローチが東側となった場合、管理車両がはいってきます。

もし利用者アプローチとサービスアプローチが逆になると、左側通行で入構してくる車両と利用者の動線が交差する可能性が高まります。

当計画地は都市の市街地にあり、在宅勤務に対応する集合住宅とは言え、住民が電車を使って通勤する可能性も考えられます。

またテナントにとっても、利用者アプローチがサービスアプローチより北側にあった方が、集客や歩車分離の観点からベターと思われます。

課題文にしたがって歩車分離が確実に行えるであろうアプローチを確保できる計画としています。

<経過:3分30秒>

Ⅲ.へり空き確認と外構施設に必要な寸法の仮定

次は建物が建てられる範囲を決めるためのヘリ空きの設定です。

Ⅲ-1. 決まった値から、作業で設定

ヘリ空きの設定の仕方がわからない場合は、過去投稿した「課題文の読み方」に記載してあります。

東側に利用者アプローチを設定したので、東側に利用者用の駐車場を計画していきます。

利用者の歩行者動線を確保しつつ、コンパクトになる駐車場スペースをシンプルに考えると以下のようになるかと思います。

ここから先は

¥ 3,500

サポート頂けましたら幸いです。サポート頂けましたら、みなさんの役に立つ建築の資料を購入したり、もっとわかりやすいnoteとするための設備費用として使わせて頂きます!