コメット・メモランダム

生産

コメット巡航戦車はLeyland Motorsを中心に、English Electric、Fowlers、Metropolitan-Cammellによって生産された。

P1はPrototypeではなくてPilotの1号車1、MSは軟鉄(MildSteel)を意味する。

まだリターンローラーが無く、履帯もクロムウェル後期用の15.5in

(39.4㎝)履帯を履いている。 他にもバイザープレートの端のリフティングアイが無いなど細かい所も異なっている。

1944年9月には軍に引き渡され、以前より77mm砲を試験していたドーセット州Lulworth CampにあるRAC砲術学校にてテストされた。本来なら11月には欧州に送られて第11機甲師団の第29機甲旅団に部隊配備されたのだったが、操縦や砲の操作といった慣熟訓練中にアルデンヌにて所謂バルジの戦いが始まり、コメットではなく乗り慣れたシャーマン戦車を再装備して前線に送られた。

その後1945年1月の半ばになりフランスGravelinesにて再度転換訓練のためコメットが配備された。

明。砲塔後部にシッピングマークが残っている。

運用

コメットはまず11機甲師団の29機甲旅団に所属する23rd Hussars 、3rd Royal Tank Regiment、2nd Fife and Forfar Yeomanryの3つの機甲連隊と、機甲偵察連隊の15/19th King's Hussarsに配備された。

記章"Charging Black Bull" いくつかのバリエーションがある

11th Armoured divisionは1941年3月に編成されて、最初の師団長は7th Armoured Divisionを指揮したPercy Hobart少将だった。彼は任命された時には56歳と高齢で、最前線で指揮を取るには歳を取りすぎていると判断され、元々将軍達には嫌われていた為、42年にはPhilip Roberts少将に取って代わられた。

BlackBullは彼の家の紋章でもあり、後に指揮した79th ADの記章もBull Headが用いられた。

機甲連隊には他に95mm榴弾砲を積んだクロムウェルCSや一部の本部中隊ではシャーマンⅤ等も配備された。

評価

乗員達によるコメットの評価は概ね好意的だった。シャーマンよりもシルエットが低く、77mmHV砲は元となった17ポンド砲には劣るが満足する結果を生んだ。

しかし不満点もいくつかあった。

・乗員達はパンターの様な傾斜装甲板(特に前面装甲)を持つ戦車を欲していたが、クロムウェルとさして変わらぬ垂直な前面装甲板に落胆した。

傾斜装甲の試作車も作られた。25mmの装甲板を49度にして取り付けたが鹵獲したパンターの砲で撃ってみると2650ヤードで傾斜装甲が、1000ヤードで元の前面装甲まで貫通した。結局は重量増加などのデメリットの方が顕著で、この計画は中止された。

・装塡手用の即応弾庫が6発分(後に改良されて9発になった)しかなく全体でも58発(後に61発)、戦闘中に装塡手は車体下部にある弾薬庫から砲弾を取り出さねばならなかったが困難で、砲塔バスケットの床を切り欠くことで対応した。ファイアフライの様に前方機銃を廃止してそこを砲弾庫にする案が提案されたが実現には至らなかった。そもそも、砲弾が前線に中々配備されず、本来は10% の発煙弾、6% のAPDS、30% の徹甲弾、54% の榴弾を搭載することになっていたが、実際には配備が遅れ乗組員は 40% の徹甲弾と 60% の榴弾を搭載していた。

・英軍戦車に伝統的なクリスティ型サスペンションは比較的にスピードも出て乗り心地も良かったが、本来なら予備弾薬庫や燃料タンクに出来るはずの車内容積を圧迫した。

・車体底面の装甲は14mmと厚くはなく地雷への抗堪性が低い。

・車体前方操縦手と副操縦手/前方機銃手用ハッチの間と砲塔にあるベンチレータは「吸気」するタイプなので発砲煙、特に車体前方にあるBESA機銃発砲時に出る有害なガスを車内に吸い込んでしまった。エンジンを動かして空気を排気させないと発砲する事は危険であった。

・初期のフロントアイドラーホイールはタミヤのキットに付属するゴム付きの小径の8つ穴が開いた物が使用された。しかし泥が詰まりやすく、後退時に履帯が外れやすい傾向もあった為にスケルトンタイプの鋼製フロントアイドラーに変更された。更新はREMEやLADの手によって手早く行われた為に、終戦前に既にスケルトンタイプを装着した車両の写真も残っている。現存する車両では初期型のフロントアイドラーを取り付けている個体は確認されていない。

この車両も前方トラックガードが欠落しているが、記録写真で見ると外れているのは殆どが2nd FFYの車両なので泥詰まりを防ぐために連隊〜大隊規模で取り外している可能性が高い。 1945年4月7日[IWM BU3198]

・クロムウェル同様コメットでも排気は車体上部後端のグリルから出ていたが、車内に排気ガスが吸い戻されるのを防ぐ為に暫定的にノルマンディカウルと呼ばれる排気ガスをを後方に逃すダクトをコメットも装着していた。クロムウェルでは砲身が短いのでノルマンディカウルを装着しても砲塔を回転出来たが、コメットでは注意しないと砲身をぶつける危険性があった。また、初期のワンピースタイプではエンジンデッキ上のトラベリングクランプ使用が妨げられるので後に左右2分割式のセパレートタイプが作られたが、そもそもカウルが砲塔の全周回転に邪魔な為生産途中からフィッシュテイル型排気管に変更された。大戦中に戦場に出た車両はフィッシュテイル型排気管を装備していないが、生産中の早い内から車体後端パネルに穴を開けた部材が流通しはじめておりパッチで塞がれていた。そのパッチも当初は上端を溶接し、5つのボルトで止めていたが、後に排気管フランジの穴と同数の6本のボルトで止められた。

車体後面パネルがパッチで塞がれているのが分かる。

砲塔側面にはジェリカンが取り付けられているが、これもパンツァーファウスト等の成形炸薬弾対策である。

他にも牽引ケーブルが定位置ではなく車体後部にぶら下げられていたり、後部トラックガード上にはロッド状の物でラックが作られてシートの様な物が取り付けられている。1945年5月2日ドイツ国内Lubeck近郊 [IWM BU4976]

戦場にて

コメットが戦場に出たのは第二次世界大戦も末期の1945年3月以降のため、対戦車戦闘は少なかった。

それでも戦闘記録には3月30日に23rd Hussars C中隊所属のCuddy中尉がパンターを撃破した記録を皮切りに散見される。コメットの敵は88mm砲や75mm対戦車砲、そしてパンツァーファウストやパンツァーシュレックを持った歩兵と地雷であった。

コメットの戦歴として有名なのがシュルツ戦闘団のティーガーⅠを仕留めた話であろう。

1945年4月、Fallingbostelにある戦車学校のティーガーⅠやパンター等をかき集めてKampfgruppe Schulzeを編成した。

そのうちの一両、Fehrmann中尉のティーガーⅠ(F01)はイギリス第6空挺師団の兵が撃ったPIATによって砲塔の旋回機能が故障、修理の為Erich Franzen軍曹の手によって単独でFallingbostelに戻った。

Erich Franzen軍曹の指揮するF01は修理を終えて4月12日の朝、Aller川の橋頭堡付近で3rdRTRのコメットに遭遇し戦闘が始まった。600メートルの近距離戦の末John Langdon中尉の率いるコメットの部隊はティーガーを取り逃し、2台の戦車を失った。

翌朝、Harding軍曹の部隊はティーガーを仕留める事に成功した。軍曹は車両から脱出するFranzen達を見逃した。

コメットが攻撃した敵の内、最も風変わりなのはUボートとの戦いであろう。

23rd HussarsのC中隊とH中隊は1945年5月2日にLübeckが解放された後、近郊のNeustadtの港を見下ろす高台まで侵攻した。港には潜水艦学校のUボートをはじめ複数のドイツの軍艦がいたため、中隊は空軍に支援攻撃を依頼したがUボートからの対空砲火は激しかった。

コメット"Saint"の砲手だったReginald T Snowling軍曹は主砲でUボートを沈黙させた。

戦後

VEデーを過ぎてももコメットはいくつかの英軍の機甲連隊に配属された。

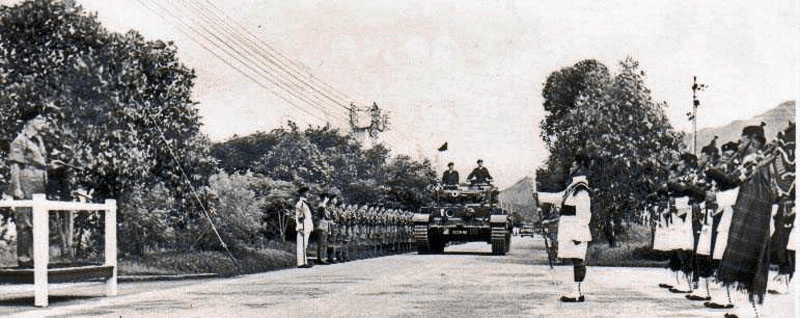

「砂漠のネズミ」として有名な7th Armoured Divisionにもコメットが配属されたが、VEデーを過ぎており1番の見せ場はベルリンで二度行われた戦勝パレードである。

イタリア戦線にもVEデー終了後にコメットが配備された。

第二次世界大戦が終結し、20ポンド砲を装備するセンチュリオン戦車が配備された事もあり、予定された生産数を下回り生産が終了した。

センチュリオンが配備されてからも香港駐留部隊は橋梁の重量制限からコメットを使用した。

しかし、1950年代に入ると流石にコメットの77mm砲では心許なく段階的にセンチュリオンと交代し、1959年には香港の部隊から全て退役し、英軍が使用するコメットは全て予備役となった。

香港 Sek Kong 1959

戦後、コメットはイギリス以外にもアイルランド、南アフリカ、フィンランド、キューバ、ソマリア、ミャンマーに輸出された。西ドイツやチェコスロバキアに売り込む計画もあったがいずれも頓挫した。

知られているようにミャンマーで現在でもコメットを使用しているが儀礼用である。

コメットは戦後は紛争などには使われず、よく誤解されているが朝鮮戦争にも参加していない。

IWMのコレクション(MH 31643)のキャプションには"A Comet tank, probably of "C" Squadron, 7th Royal Tank Regiment, moving toward the front line in Korea."とあるが、7thRTRはチャーチル・クロコダイルを装備(後に火炎放射器は外され普通に砲戦として使用)して朝鮮戦争に参加しておりその後香港駐留時にコメットへと更新された。

https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205190980

この写真の場所は朝鮮半島ではなく英領マラヤで、車両は香港駐留の3rd RTR C中隊の車両である。

1951年当時香港の英軍施設では機動訓練を兼ねた射撃訓練場がないためマラヤ北部Gurunにそれを作り、そこで撮影された説が濃厚である。

Kenneth Macksey著Tanks, The: History of the Royal Tank Regiment, 1945-75にその事が書かれており、上記の写真のキャプションもマラヤとなっている。

コメットのバリエーション

コメット巡航戦車のバリエーションに一般的にコメット・クロコダイルと呼ばれる物がある。

英軍の傑作火炎放射戦車として知られるチャーチル・クロコダイルと同じ二輪の燃料トレーラーを牽引した写真が有名である。

ElectricWorksにて。本来ならクロコダイルの火炎放射器が付くべき所にBESA機銃がそのまま残されている。

コメット巡航戦車のWikipediaにも派生型の項目にその名はあるが、この車両は厳密に言うとクロコダイルではない。来たるべき新型戦車計画のためのテスト車両であった。

ドイツ軍のティーガーⅡに対抗する為に開発されたA45重戦車の発展型でユニバーサルタンクとして開発されたFV201はチャーチルの様に戦車型を中心に戦闘工兵車や架橋戦車、地雷処理戦車、更には自走砲やAPC型といったバリエーションを計画しており、中には火炎放射戦車の計画があった。低速だったが故にチャーチル・クロコダイルでは問題が少なかったが、高速(時速12.8km)でトレーラーを牽引した際のトライアル用車両としてコメットが選ばれた。

クロコダイルトレーラーの牽引テストはオフロードを含む805キロのクロスカントリーコースを走破するものであったが、結局はテスト途中で牽引具やトレーラーの車軸、タイヤが破損し終了になった。

その後FV201計画自体がキャンセルとなり、センチュリオン・クロコダイルも試作されたが実用化には至らなかった。

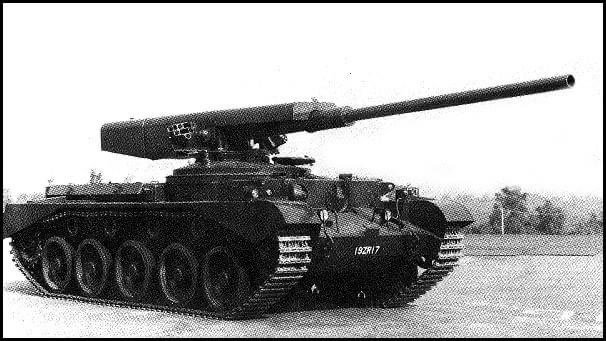

FV4401 Contentiousはコメットの車体を元に短縮化して油圧サスペンションシステムの足回りを取り付けた空挺対戦車自走砲である。主砲は自動装填装置を付けたQF20ポンド砲を搭載したが、テスト中に105mmL7に換装された。1960年代初頭に2~3両が試作されたが実用化には至らなかった。

1968年、イギリスと西ドイツとの共同プロジェクトとして英国のFighting Vehicle Research, Development and Establishment (FVRDE)にて開発されたオーバーヘッドガン仕様の試作車両としてCOMRES75が開発された。

他にもハンバーホーネット等に使用されたマルカラ対戦車誘導ミサイルの運搬車としてコメットを使用する計画があったがペーパープランで終わった。

戦後コメットを購入した国の中には数少ないながらもバリエーションを生み出した。

90mm無反動砲は代理の武装としては既に旧式となって予備弾薬も尽きかけている77mm砲に比べ強力で正式採用の話もあったが予算の問題で頓挫した。

参考文献

P.M Knight

A34 Comet Tank A Technical History

Lulu .com ,2016

Dick Taylor, Chris Hughes

British Cruiser Tank A34 Comet (Armor-PhotoGallery) — Model Centrum Progres, 2013