植物初心者が『新版 高尾山全植物』を持って高尾山1号路を登ってみた

筆者は激怒した。ノギクなどどれも同じではないか! 筆者には植物がわからぬ。筆者は、獣医学部出身である。野生動物の研究室で、キツネやシカを追いかけて学んで来た。けれども植物の識別に関しては、完全に素人であった。

2024年10月11日金曜日

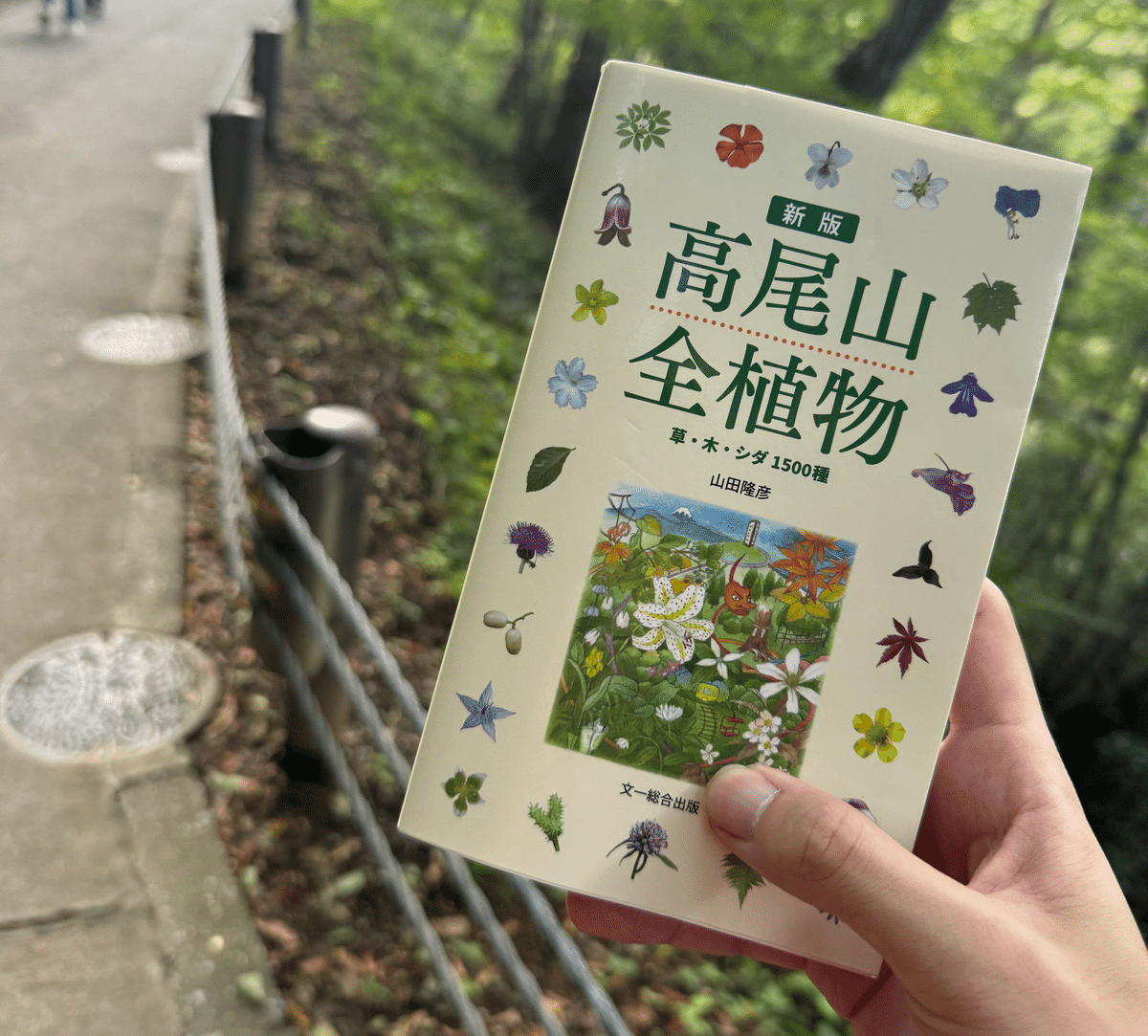

生き物の知識を身につけるには、実際に野外で観察するのが一番である。ということで、植物ど素人の私が、『新版 高尾山全植物』を携えて高尾山山頂まで登ることにした。図鑑の実践である。何せ高尾山全植物なわけだから、無敵だ。しかもこの図鑑は判型がコンパクトなため、お尻のポケットに収まる。フィールドワークにはうってつけである。

本日は、高尾山のメインルートであり、比較的誰でも登りやすい1号路上で見られる植物を探す。

いざ、1号路を進む!と思いきや、まずは、ケーブルカーに乗って、高尾山駅まで行く。「え、登山口から登るんじゃないの?」と思われるかもしれないが、今日は高尾ビジターセンターが閉まる前に山頂につかねばならない。労働者である筆者は午前中東京千代田にあるオフィスでデスクワークをしていた。すでに14時を回っている。多めにみてほしい。しかし、逆にいえば、都内で仕事をしていた人間が午後から行けるというこの身近さも高尾山の魅力の一つかもしれない。

さて、6分ほどであっけなく到着。一気に5号目だ。高尾山駅をスタートして山頂の高尾ビジターセンターを目指す。その道中、植物を探していこうと思う。

ケーブルカー高尾山駅 を出て早々に目立つ花を発見。紫色のこの花は『新版 高尾山全植物』によると、どうやらヤマハギ(P202)らしい。丸くてかわいい葉っぱも特徴的だ。

すぐ横に、細々と咲いた小さい白い花を見つける。ヤマホトトギス(p226)という名前らしい。ホトトギスといえば、鳴かされたり、待たれたり、殺されたりする夏鳥を思い浮かべるが、こちらは植物である。ややこしい。ちなみに、カマツカというコイの仲間がいるが、同じ名前のバラ科の植物(p183)も存在する。ややこしい! 高山植物にはミヤマクワガタ(近縁のクワガタソウ(p73)が高尾山でも見られる)という花がある。ややこしい!!

1号路の途中にはさる園がある。その向かいに目をやると、何か咲いている。細長い花穂がいくつも突き出ている。居酒屋のお通しで出てくるスルメの細いやつ(正式名称がわからない、伝われ!)に似ていると思った。よく見ると小さなピンク色の花がいくつもついている。葉っぱの何か意味ありげなV字模様も特徴的。ミズヒキ(p159)だ。

浄心門をくぐる。左手に大きな石碑がそびえ立つ。「殺生禁断」と彫られている。高尾山で動植物が豊富な所以に、宗教的戒律で殺生が禁じられてきた歴史がある。これによって生物多様性が守られてきたのだ。

その先で、道は二手に分かれる。左に行くと百八階段の男坂、右に行くと緩やかな女坂である。別れると言ってもすぐにまた合流する。今回は右の道を選ぶ。こっちの方が、植物が生えていそうな気配がある。決して、ナヨナヨな筆者にとって楽そうだからではない。というか、この令和の時代に、男だからと言って男坂を登らなければならぬという道理は通らぬ!

女坂の石垣に赤い果実がなる低木があった。ミヤマシキミ(p218)だ。ツグミや野鳥にとって冬の貴重な餌資源である。目立つ赤色は、彼らに食べてもらってタネを遠くに運んでもらうためだろう。

スギの巨木が立ち並ぶ。陽光が入る林縁には植物が多い。というわけで左の林縁を覗く。背丈が筆者と同じくらい(175cm)の植物が堂々と生えている。ウド(p66)だ。すでに花期は終わっているが、白い線香花火のような花がわずかに残っている。よく見ると黒光りした実が1つ付いている。ウドの大木といえば「図体はでかいが、役立たず」を意味する不名誉な諺である。しかし、ウドからすれば、そもそも木本ですらないので、言い掛かりである。

足元の斜面にピンク色が群れをなしている。ピンク色の花弁に黄色いぽんぽんのような雄しべが目立つこの花はシュウカイドウ(p144)。異質な見た目をしているが、異国の花である。帰化植物で、江戸時代に中国から渡来したと考えられている。

高尾山薬王院に到着。立派な門構えは仁王門という。潜った先に2体の天狗が待ち受ける。高尾山といえば天狗であり、天狗といえば高尾山である。一説によると昔の人は夜空を滑空するムササビを見て天狗を想像したそうだ。高尾山はムササビが生息していることでも有名。高尾山といえば、ムササビであり、ムササビといえば高尾山である。ここから御本堂、御本社と登っていくと山頂までのルートが続く。

奥の院の脇を通って山頂へ向かう。突如、遠吠えが聞こえる。ニホンジカだ。結構近い。10月中旬はニホンジカの発情期真っ只中。強いオスジカは自信ありげな遠吠えでアピールする。この近くにもいるのだなあ。シカは植物を食べ尽くしてしまうので、少し不穏に思いつつ先へ進む。

山頂の予感がしてきた。白くて背の高い花が視界のはずれで忘れられたように咲いている。図鑑で見ると、名前があった。シロヨメナ(p97)だ。白くて背の高い花といえばハルジオンだが、同じキク科の仲間である。

ふいに視界を浅葱色がひらひらと横切る。「あれは!」

アサギマダラだ。渡りをする蝶として名高い。その小さな体で日本列島の端から端、時には台湾にまで渡航する。渡の調査のためマーキングがされていることがある。ここ高尾山でも、福島県や愛知県、果ては北海道の函館でマーキングされた個体が捕獲された記録があるそうだ。高尾山では特に5月と10月によく見られるらしく、これから南へと向かうのかもしれない。

低い位置に赤い実がなっている。丸くて大きな葉っぱはガマズミ(p80)だ。爽やかな酸味がする登山で疲れた体にはちょうどいいかもしれないが、ここ高尾山では採集が禁止されているのでご注意を。寒くなると糖度が増し、甘くなる。

さて、山頂は目前だ。進行度を『走れ、メロス』で例えるなら、セリヌンティウスの弟子が出てくるあたりだろうか。二階建ての立派なトイレを過ぎると、分岐がある。ここで黄色い花を見つける。キク科のヤクシソウ(p103)。たぶん。キク科の識別は難しい。

そして、登頂。ここまでの所要時間は1時間強。時刻は15時30分。ビジターセンターもまだ開いている。間に合ったぞ、セリヌンティウス!

当然、例のムササビ(剥製)が展示されている。滑空の際は皮膜を広げて木から木へと飛び移るが、意外にもでかい。座布団くらいの大きさである。実は日本に生息するリスの仲間で最大だ。月あかりの薄暗さで見たりしたら、何か妖じみたように感じるのも無理はない。それにしても、これが、あれ(天狗)になるのか……人間の想像力たるや。

さて、ビジターセンターの解説員さんに『新版 高尾山全植物』が出版されてことを伝える。そして、ここまでにいろいろな植物を見つけてきたことも。ついでに、ムササビの食痕なども見せてもらった。タネを齧った跡だそうで、薬王院山門の前に落ちていたのだとか。

後日、改めて献本をお送りした。是非とも自然観察会などで活躍してくれたら嬉しい。

さて、下山してケーブルカーの駅まで戻ってきた。時刻は17時頃、空は夕暮れの気配。帰りのケーブルカーを待つ途中、ビジターセンターの方々に再会した。ケーブルカーの通勤定期があるらしい。つまり私が今回1時間かけて登った道を毎日通勤で登り降りしているということ? すごい健脚だなあ。

高尾山は実は結構すごい植物の宝庫だ。日本で普通に見られる種なら、大体のものは生えている。これは先述の宗教的理由に加え、落葉広葉樹林と常緑広葉樹林の分布の境目となっていることも関係している。尾根を境に北側は落葉広葉樹林、南側が常緑広葉樹林になっており、それぞれの特徴を備えた植生になっているのだ。

つまり、この図鑑片手に高尾山を何往復もすれば、牧野富太郎ばりに植物に詳しくなれるだろうし、走るメロスばりに足腰が鍛えられることだろう。さらに霊山なのでご利益もあるし、夫婦でウォーキングなどにもちょうど良い。洽覧深識、健康促進、諸願成就、夫婦円満と、一石四鳥くらいある。高尾植物さんぽを推奨する。

Author

須藤哲平(編集部)

文一総合出版編集部所属。野生動物管理に携わる研究員、自然保護団体の広報を経て2023年より現職。大学時代から動物生態学、野生動物保護管理、哺乳類の調査研究に携わってきたが、自然や科学の面白さ、大切さを発信すべく編集者に転身。中型食肉目をこよなく愛す。