フィルム価格高騰にハーフ版カメラで抵抗。結局オリンパスペンD3を入手した。

前回書いた1本2000円を超えるフィルム価格に対抗するにはハーフ版のカメラが「来る」かも、という記事にかなりの反応をいただいたのはありがたかった。それだけ最近の急速なフィルム価格の暴騰に悩んでいる人が多いのである。

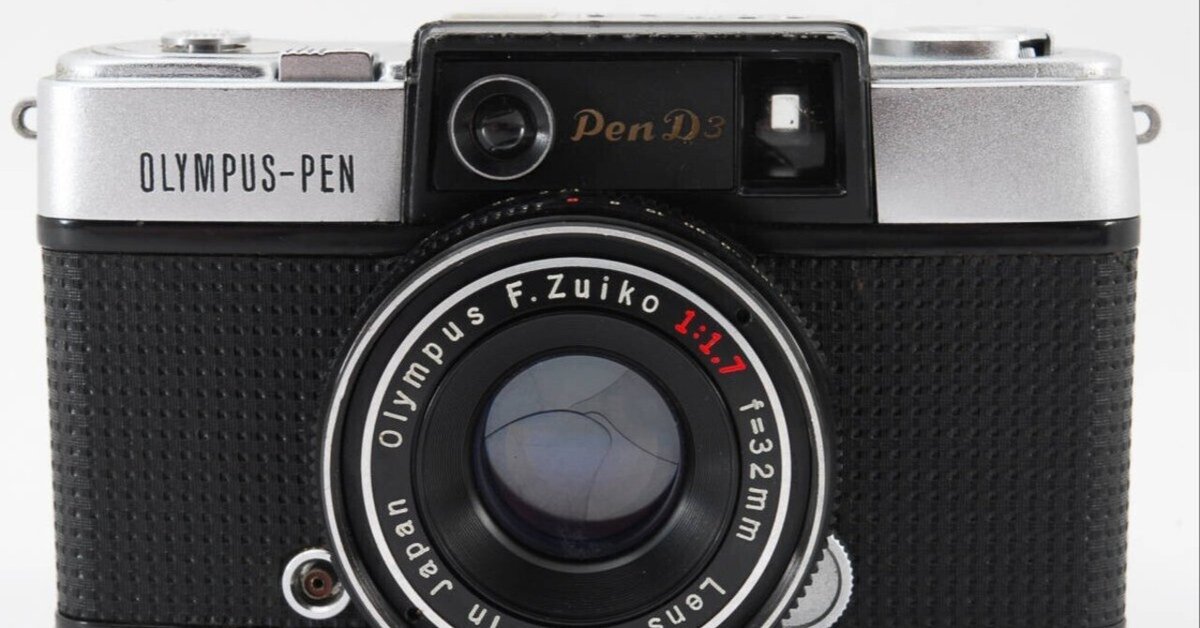

それで、前回はオリンパスペンEEDを購入候補に挙げたのだが、紆余曲折して結局オリンパスペンD3を入手してしまった。その変更理由は、ペンEEDは自動露出で、電池がないと自動露出調整機能が動かないから。

昔の機体だと、どうしても電池室が腐食しているものが多いので、果たしてちゃんとした露出で撮影できるか?という問題が残ってしまい、この解決方法はないよなー、という結論に達したのだった。

ペンEEDをあきらめて、ペンのDシリーズを考えることにした。DとはデラックスのDとのこと。ペンDシリーズは、露出計を組み込み、レンズも明るくなり、機械式のメカニズムで撮影する。セレン光電池や、電池を必要とするcdsを使って、露出を測るが、内蔵露出計が動かなくても、絞りとシャッター速度を合わせればちゃんと撮影できるのだ。

レンズも、ペンDシリーズの最終機種で最高機種のD3を選んだ。一番明るい1.7のレンズである。これは今まで中古カメラを買う時に、若干のお金を惜しんで、中間機種を買ったりすると、やはり最上級機種であればよかったのに、と思うことが多々あったからである。

しかし、やっぱり電池室の蓋は固着していて、中にあった電池も塩を吹いていた。

これをCRC556や綿棒できれいにして、LR44のバッテリーの周りにOリングをはめて、露出計が作動するかトライしてみた。

露出計はやっぱり駄目だった。何かの機会に修理に出せばいいのだから、それが現状のまま使用することにする。こういうフレキシブルないい加減さがアナログのいいところだ。

ライカ版の一眼レフとのサイズ比較は、こんな感じ。ややコンパクトなフジカST605より二回りは小さい。

ストラップも手持ちのリングやひもで自作する。

内部のモルトプレーンも適当に貼り直した。

あとペンEEDにあって、D3にないのは、アクセサリーシューである。ストロボが使えないけれど、これはこれであきらめましょう。

フィルムを詰めて、明日からぽつぽつ撮り始めることにする。聞くところによれば、ハーフ版のペンのレンズは、フィルムサイズが小さくてもかっちりとした写真になるように解像力の高いレンズ設計がなされているとのこと。果たしてそうなのか、どうだろう。72枚撮影し終わるのはかなり先の話だろうから、そのご報告はしばらくゆるりとお待ちいただきたい。