【SPECIAL INTERVIEW】吾妻光良が語る「わたしとシカゴ・ブルース」

本誌No.168では、日本のブルース・ファンに愛されてきた「シカゴ・ブルース」を大特集しています。マディ・ウォーターズやジミー・リードらシカゴ・ブルースを代表するブルースマンとその代表作や、日本国内で独自に組まれたLPを中心に100枚以上のアルバムを紹介。さらに日本のファンの間でとりわけ高く評価されているジミー・ロジャーズ、ロバート・ロックウッド・ジュニア、エディ・テイラー、ジ・エイシズを大きく紹介するなど、「シカゴ・ブルース」の入門書・保存版として最適な1冊です。

今回は日本随一のジャイヴマンにして、日本が世界に誇るブルース・ギタリスト/シンガーの吾妻光良さんに、シカゴ・ブルースのこと、日本で沸き起こったブルース・ブームをリアルタイムで体験した当時のお話などをお聞きしました。本誌でも取り上げている教科書的な1枚から、吾妻さんのお気に入りの1枚まで、「シカゴ・ブルース」が当時の日本の音楽リスナーの間でどう聴かれていたのか、本誌を手に取りながら楽しんでください。

取材・撮影:BSR編集部

ーー「シカゴ・ブルース」といえば、マディ・ウォーターズの名前が真っ先に浮かびますが、吾妻さんのマディ初体験を教えてください。

吾妻:マディは輸入盤の『Sail On』で初めて聞きました。高2の時、あのジャケットを見て「これはなんだ!?」って。ちょっと人間離れした表情で、レスポールを持っている姿に、どういう人なのだろう?とすごく気になりましたね。でも聴いてすぐに好きになったわけではなく、最初は「え!?」っていう感じで。バンド演奏なのに、ロック経由で入ってきた人にはピンとこない。カリカリしたギターだし、このハープ(ハーモニカ)はなんだろうって。当時はまだ高2だったから、歌が渋くて良いとか、そういう感覚が芽生える前でしたね。

ーーマディを知ったのはザ・ローリング・ストーンズなどのロック・バンドが手本にしていたとか、そういうところからでしょうか。

吾妻:そうそう、それくらいの情報しか知らないけど、おぼろげに“Hoochie Coochie Man”は知っていました。おそらく中村とうようさんの本を読んで、面白いことを歌っているんだなって思った気がします。私の聞いた『Sail On』は1曲目が“Hoochie Coochie Man” 。有名な『The Best Of Muddy Waters』と収録曲は全部同じですが曲順が違いました。あと忘れもしないのが、“Honey Bee” のギター・ソロの途中で「ハイチ! ハイチ!」っていう掛け声が入るんです。これが何を言っているのか、いまだにわからない(笑)。

ーーアルバムには弾き語りからバンド・サウンドまで色々入っていますね。

吾妻:チェスの米盤は作りが粗くてB面のプリントがずれていたりして、B面はあまり聞かなかったのですが、マディがベース奏者と録音したB面の1曲目 “I Can't Be Satisfied”には驚きましたね。スライド・ギターがフィーチャーされていたから、ギター少年の私はコピーしました。大学に入った頃にはいい感じに弾けていたので、練習したのは浪人の頃かな。

ーーマディ以前にはどんなブルースを聞いていたんですか。

吾妻:その前は、三大キング(注:B.B.キング、アルバート・キング、フレディ・キング)やライトニン・ホプキンスを聞いていました。マディの『Sail On』を買ったのは高2の春くらいかな。その年の秋にはジョン・リー・フッカーを聞いていたと思う。

ーーその頃は「シカゴ・ブルース」という言葉は意識していましたか。

吾妻:まだでした。その頃はジョン・リーがデトロイトで、マディやエルモアがシカゴって認識はなかったと思います。

「シカゴ・ブルース」を意識したのは、チェス・レコードのジミー・ロジャーズやサニー・ボーイ・ウィリアムスン、リトル・ウォルターを聞いてからじゃないかな。「シカゴ・ブルース」のアンサンブルの妙技はこの3人から感じました。あとになってマディもシカゴなんだって気づいたくらいで、マディ・バンドからはそれほど「シカゴ・ブルース」のアンサンブルの妙を感じなかった。ウィリー・ディクスン色が強いからかもしれない。

ーー大学で出会った音楽仲間もブルースを?

吾妻:私が大学に入った頃には、ロバート・ロックウッド・ジュニアとジ・エイシズが大人気でした。その前年、ブルース・フェスティバル(注:1974年11月に開催された第1回ブルース・フェスティバル)に来ていましたからね。ブルースをやるようなサークルに行くと、ロックウッドとエイシズが演っていた“Honky Tonk”や“Stormy Monday”をみんな必死にコピーして弾いていた。“Stormy Monday”のイントロの「ダダダダ、G!」っていう、キーを指示するとこまでコピーしていて。そこは真似しなくていいんだよって(笑)。

立教大学のライヴで初めて“Honky Tonk”を演奏したら、割と上手にコピーできていたらしくて、結構受けた覚えがある。その時はそれがビル・ドケットの曲だと知る由もなかった。

あとは、やっぱりジ・エイシズのインパクトがすごかった。当時Juke Joint Blues Bandってバンドでドラムを叩いていた亡くなった友達から電話がかかってきて「昨日ブルース・フェスティバルに行ってきた! どうやって叩いているのか、分かったよ! バスドラ一発、スネアは左で、こっちでリズムで……!」って、興奮気味に1時間以上も解説してくれたんです(笑)。そのライヴで、日本中がジ・エイシズのドラム、フレッド・ビロウの叩き方を初めて知った。いわゆるシャッフルのリズムですが、実は昔のジャズでもそういう叩き方をしていたし、リズムボックスにも「シャッフル」のボタンがあったくらいだから、その叩き方は知られていたのだけど、僕たちロック世代は前の世代と途切れていたから、そこで初めて目にしたわけです。あのドラムに痺れた人は大勢いるのではないでしょうか。

ーーフレッド・ビロウの叩き方に衝撃を受けたという話はよく聞きます。

吾妻:もっとすごいのは、この頃の日本のブルース・ハープ人口なんて、妹尾 隆一郎さんを筆頭に今の1/10、いや1/100くらいだと思うんです。そんな当時、ルイス・マイヤーズがハーモニカ吹いたのをみて「うわ、左利きだっ!」って言った奴がいたんです(笑)(ハーモニカの動かし方が普通と左右逆だった)。あの時、そこに驚いた人は一体何人いたんだろう。

ーーそれだけ情報が何もなかったということですね。そして、ロックウッドやエイシズがバイブルのような時代だった。

吾妻:浪人だった私は、ブルース・フェスティバルに行くとまた受験に落ちてしまうからライヴには行かなかったんですが、ロックウッドのデルマーク盤『Steady Rollin’ Man』は買ってよく聞いていました。すごくおとなしい印象というか、ルイス・マイヤーズのソロなんて、蚊が鳴くくらいの音で弾いていて(笑)。

当時の彼らには、本物のブルースはこうやって演奏するんだっていうのを見せてくれたイメージがあります。そうして「ブルースを聴かないものは人間ではない」運動が始まるわけです(笑)。

ーー(笑)その運動はどれくらい浸透していたのですか。

吾妻:かなり浸透していたと思いますよ、少なくとも京都と東京では(笑)。「ブルースを聴かないものは人間ではない」説を裏付けるものとしては、大学の生協でもブルースのレコードが輸入盤で売っていましたからね。アルバート・コリンズもルイ・ジョーダンも、生協で買ったんです。これはなんだろうって、コリンズの顔のでかいジャケット(ブルー・サム盤)を「えい、買ってみよう!」って。あれが大学1年の時かな。だから、大学生協と「ブルースを聴かないものは人間ではない」っていう当時の社会環境がなければ、今日の私はいないんです。ジャンプ・ブルースにも、アルバート・コリンズにも痺れていなかったことでしょう(笑)。

ーー「シカゴ・ブルース」といえばこれ!と言われてきたジミー・ロジャーズの『Chicago Bound』について聞かせてください。

吾妻:大学1年の時、輸入盤で買いました。当時のブルース喫茶ではどこでもかかっていた気がするし、みんな口ずさめたんじゃないかな。よく替え歌とかしてたな。「シカゴ・バウンド」って言っているくらいだから、「シカゴ・ブルース」ってこういうものなんだって感じていたと思います。マディは普段聞かないけど、今でも一番聴くのはジミー・ロジャーズかもしれない。

ジミー・ロジャーズは、ギターにしてもソロなのかソロじゃないのかがわからない、全員で進む感じが「え~! これで良いんだ」っていう驚きがありました。それぞれちゃんとギター・ソロがあった三大キングとは全然ちがう。

学生時代はみんな“That's All Right”をやっていましたね。あと“Walking By Myself”はハーモニカやっている人は全員コピーしていた。だけど難しすぎて、ほとんどの人がコピーできていなくて。あと、マディにウルフ、エルモアと比べると大人しく歌うんだってことに、ものすごくびっくりしました。

“Sloppy Drunk”は、実際に演奏すると、速くなっちゃったりして、このテンポは非常に難しい。ジミー・ロジャーズの『Chicago Bound』には、いろんなテンポの曲がある。それが多彩で、ブルースってどれを聞いても同じだっていう人がいたら、これを聞かせたい。ジャケもかっこいいしね。当時、よく顔に当てて遊んでたなぁ(笑)。

ーー今日は吾妻さんの思い出のシカゴ・ブルース・アルバムをいくつか挙げていただきます。

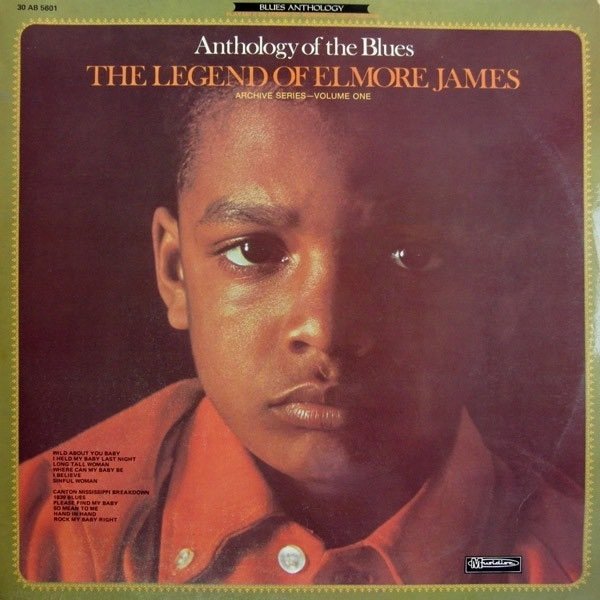

吾妻:最初にハマったのがエルモア・ジェイムスですね。私が聞いたのはこのケント盤、カタログ番号は忘れもしない「9001」。これだけですよ、擦り切れて買い直したレコードは(笑)。高校3年生の時に「これだ‼︎」って一発で好きになって、ずっと聞いていました。

ーーエルモアに惹かれたのはなぜでしょうか。

吾妻:やっぱりギターがメインだからでしょうね。あと歌にガツンと来ました。これを聞いた高3の頃には歌の良さが分かり始めていたし、スライド・ギターがカッコよくて。“I Believe”は好きだったなぁ。でもエルモアはシカゴで活躍していたけれど「シカゴ・ブルース」のイメージとはちょっと違うかもしれません。

聴きすぎて擦り切れたのは、本当にこの1枚だけ。粉がふいたりはしませんでしたが、音がカスカスになってしまいました。(ジャケット裏面のモノクロ写真を見て)このエルモアが持っているギターがテカっとしていてカッコよくて。それで、色がついてるんじゃないかと思って、うちにあったボロいギターを真っ黄色に塗ったんです。周りからは評判良くなかったですが、家でエルモアの真似をしていましたね(笑)。

ーーエルモアはギターをよく改造していたようですね。

吾妻:テレビ修理の仕事をしていたみたいですね。戦争でそういう部署に配属されて、そこで技術を覚えたらしい。そういう人も珍しいですよね、ブルースマンで。

ーーエルモアとエディ・テイラーのカップリング盤『South Side Blues』もシカゴ・ブルース・ファン必聴といえます。

吾妻:この『South Side Blues』も久しぶりに引っ張り出して聞いてみたら、ものすごいギター・アルバムですね。そして原盤のコブルストーン盤はレコードのカッティングも深くて音が大きいからロックっぽく聞こえる。この1枚でエディ・テイラーも初めて聞いたんですが、彼のシャッフル・ビートってちょっと違うなと、学生ながら思っていました。海外の本を読むとブギやシャッフル・ビートのことを3連符の乗りじゃなくて「Dotted Eighth - Sixteenth(付点八分と16分音符)」って言い方をしているのが時々あるんですが、エディ・テイラーはそれが顕著だなと思って。2本のギターとベースの音圧がある中で、それがグルーヴになって推進力があるサウンドだと当時感じたんです。ただ、このアルバムは、エルモアが派手さで勝ってしまっているけど。

ーーリトル・ウォルターもシカゴ・ブルース・ファンに人気です。

吾妻:私の中ではリトル・ウォルター=亡くなられた亡くなられた妹尾隆一郎さんと彼のローラー・コースター。リトル・ウォルターもジミー・ロジャーズに負けず劣らずポップですよね。暴れん坊だし、『Hate To See You Go』はジャケット写真の額の傷が怖いけど(笑)、『The Best Of Little Walter』よりも愛着があります。“Oh Baby”は完璧!

やっぱこう考えると、私の中のチェスっぽいサウンドといえば、ジミー・ロジャーズ、サニー・ボーイ・ウィリアムスン、そしてリトル・ウォルターですね。ウルフとかマディはちょっと違う。ロックウッドとルーサー・タッカーのギターのコンビネーションとか、黄金のチェス・サウンドは澱みがないというか。

この辺を聞いていた妹尾(隆一郎)さんが、ブルースをもっと探求しないといけないということで、檄を飛ばしていたわけですよね。何がソウルだ!って、それくらいの気持ちで挑んでいた。

日本人の生真面目なところや、昭和という時代と高度成長の後だからだろうけど、日本ではブルースの様式美に根性論がかなり入っている。一つのリズムでも、額から汗を流しながら一生懸命に練習する。日本のブルースは「スピリットを込めないとダメ」っていう根性論で育ってきているところもあるでしょうね。それは海外の人たちと感覚が違うと思います。

ーー吾妻さんの思い出のシカゴ・ブルース・アルバムにジョニー・ヤングのアーフーリー盤が入っていたのはちょっと意外でした。

吾妻:ジョニー・ヤングも早くから聞きましたね。これは忘れもしない、浪人になりたてのころ、お茶の水ディスクユニオンで輸入盤を買いました(笑)。これでブルースのドラムって、ドシーンって来るんだって感じました。マディ・バンドのドラマー、S.P.リアリーはもっと評価されていいと思います。ヤングはマンドリンも弾いているし、好きなアルバムです。ちなみにこれもジャケ買いです、こんな太っていてもいんだって(笑)。

ーー今回話に上がった作品だけでも多種多様なサウンドが楽しめるように、シカゴ・ブルースは型が決まっているようで決まっていない感じがありますね。

吾妻:シカゴ・ブルースって割とそういうものなのかもしれない。譜面とは対極にある。同じR&Bでも、キング・レコードはヘンリー・グローヴァーがガッツリ管理して全て譜面にしていたけれど、チェスのシカゴ・ブルースのセッションではそんなことはなかった。その違いが面白い。シカゴ・ブルースのそういった自由な雰囲気がロック・ファンにも好かれるのかな。

ブルース&ソウル・レコーズ No.168 特集「シカゴ・ブルースと出会う」は好評発売中! Amazon、またはお近くの書店やオンライン書店からお求めください。