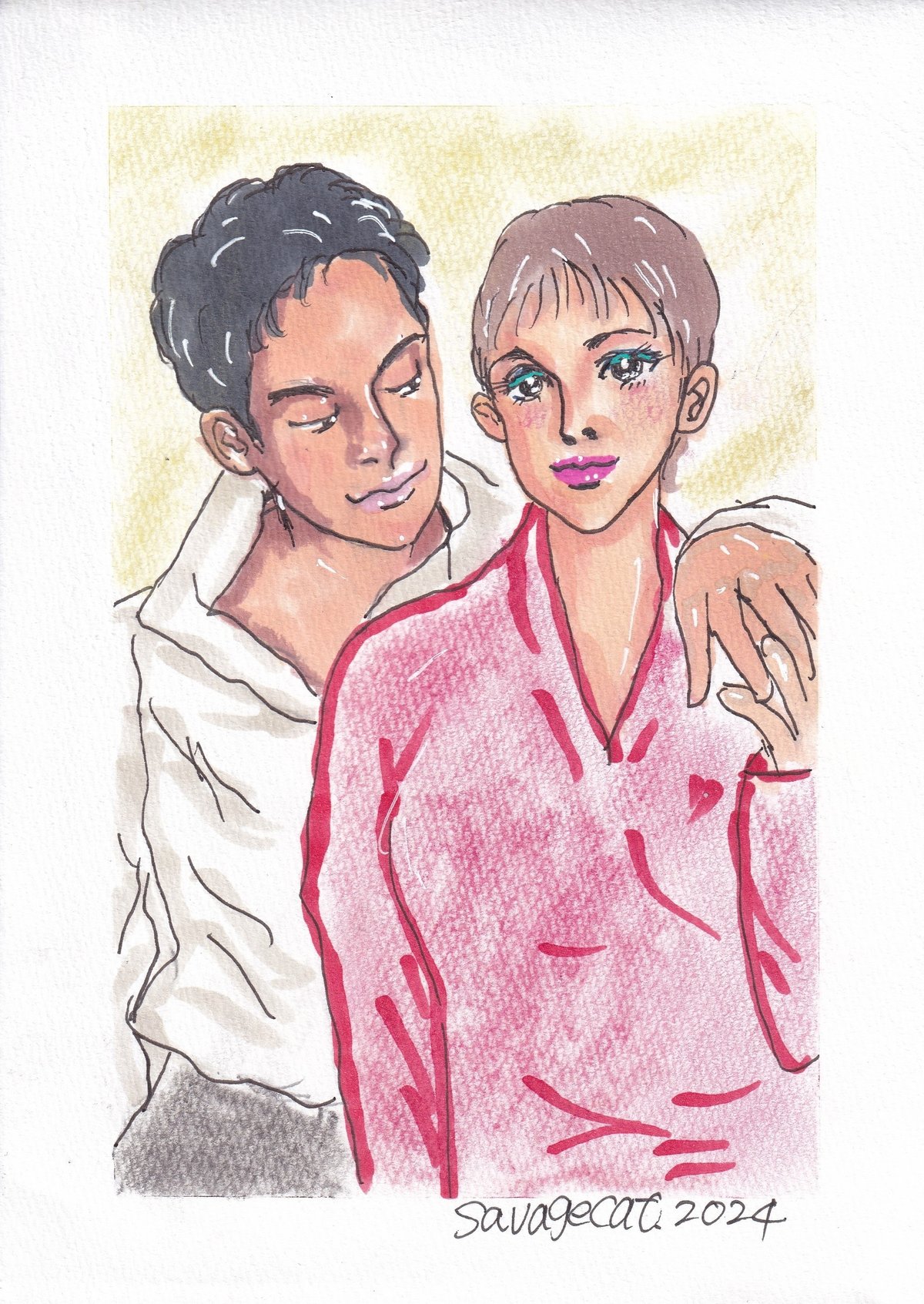

真琴と誠 #青ブラ文学部

「真琴、今でて来られるか? 見解を聞きたい案件があるんだ」

大学を卒業して10年以上がたち、進んだ道は違っても向かっている方角は同じ私たち。

「誠、私のこと判例辞典か何かと勘違いしてない?」

「違うのか?」

「あのねぇ、私は」

その先を伝える前に、いつものように電話を切られた。誠はラインやメールではなく、直接電話をかけてくる。電話なら私が必ず出るとわかっているからだ。しかも、クライアントとのビジネス会食を狙ってかけてくる。

「芦川先生。あの、別件で」

私は、主任弁護士である芦川先輩に耳打ちする。芦川先輩は私と誠と同じ大学の先輩でもある。だからというわけではないが、私と誠の関係性も理解してくれている。

「まだ腐れ縁を切れていないのか」

「いい仕事も紹介してくれますので」

「マコトは、そのうちバッジを失うぞ」

「どちらが?」

「どっちもだよ」

誠は法曹界を選ばなかった。自分には机上での仕事は向かないといって警察官の道を選んだ。

「君らって、名前は同じなのに、まるで水と油のようだね」

大学時代からよく言われていた。

「同じじゃないわ」

私が反論すると、誠はいつも冷めた目線を送ってくる。

「響きが同じって、言いたいんだろ」

「そんなこと、わかってる」

「じゃあ、言うな」

誠は頬杖をついた状態で、言い放す。本当にいけ好かない奴だった。だから、恋愛感情など一度もわいたことがなかった。だけど、心情には熱い男だった。すべてにおいて、信頼できる男性だった。

誠と会うのは、いつも新宿三丁目にあるオーセンティックなバーだ。生来の酒好きである私は、その酒の力で誠の誘いを断れないでいた。会っても甘いムードなど一切なく、ときには血生臭い殺人事件の話になる。

「まだ十三なんだ。十三で、本当に男を好きになれると思うか?」

と言ったあと、誠はギムレットを口に運んだ。真面目な話をするのにいきなり度数の高いカクテルを口にする誠。彼は、話の内容が深刻になればなるほど強い酒を好んで飲んだ。誘われた当初は、フィリップ・マーロウ気取りだと思った。

「お前は、いくつの時、本当に男を好きになった?」

私も誠に負けじとアルコール度数の強いマンハッタンを頼んだ。誠からの質問の解答を見つけるために、カクテルグラスの中の沈む夕日を眺めた。

「男性を好きになるのと、愛するのは違うと思う」

私は夕日が沈んでしまう前に、口に含んだ。ウィスキーの香りと砂糖の甘さが入り混じって、これが恋の味って言うものなのかなと感じた。

「じゃあ、いくつの時に、男を愛した?」

「まだ」

「ん?」

誠は口にしていたカクテルグラスを離した。

「好き以上に、なったことないもの」

そう言って、私は誠に秋波を寄せた。

「それって、腐れ縁だから、ダメだってことか?」

誠は私をじっと見つめている。

「私は、腐れ縁だから一緒にいるのよ。腐れ縁だから、誠でいいと思ってる」

「何だ、その答え」

「だって、人を好きになったり愛したりするのに、いくつの時だったなんて、愚問すぎるから」

誠は、黙ったまま目の前のギムレットを一気に飲み干した。

「長い別れにならないように、飲んだ」

「一緒に、沈む夕日を見ようか」

そう言って、私はカクテルの中のチェリーを食べた。

私、真琴と、彼、誠は永遠の腐れ縁だから、ずっと一緒にいよう。

了

#青ブラ文学部 #腐れ縁だから

山根あきら様

企画に参加させていただきます。

よろしくお願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!