おじろくおばさの調査記録(未文化社会のアウトサイダー/谷の思想/南伊那農村誌)

おじろくおばさを取り上げた論文で「置き忘られた制度の遺物「おじろく・おばサ」の調査と研究」と並んで有名なものの一つ、「未文化社会のアウトサイダー」は1964年6月発行の精神医学に収録されているが、該当書籍は国会図書館に所蔵が確認されるもののウェブ上からの閲覧はできない 理由は不明

同論文の著者である近藤廉治氏は1975年発行の「開放病棟 : 精神科医の苦闘」の中でもおじろくおばさについて触れている こちらは国会図書館デジタルコレクションで閲覧可能となっている

「未文化社会のアウトサイダー」と冒頭部分の内容が一致しているので同じものと思われる

訪問地は天龍村とされているだけだが、症例cとして取り上げられている人物と「「おじろく・おばサ」の調査と研究」でインタビューに答えた平松政七氏の経歴、家族構成などが一致しているので同一人物と思われ、近藤氏も福島部落で取材を行ったものと推測される

国会図書館で近藤廉治氏について検索すると948件資料がヒットする 前回取り上げた水野氏の倍以上の論文や書籍を発表している

また近藤氏はwikipediaの記事が作成されている 病院の院長や理事長を歴任し、地元紙に訃報が掲載されるなど名士として知られた人物だったと見られる

おじろくおばさ制度の特徴は

・結婚の禁止

・兄弟が成人後も実家に留まり生活している

・幼少期の親や村からの扱い

という点だ

しかし注目されているのは彼らの性格における共通の傾向だと感じる 本論文でも彼らの性格が話題の主軸に据えられている

おじろく・おばさの幼少期について論文では

「幼児期に(中略)愛情のない育て方をされたか(中略)

おじろく、おばさたちのいうところに よると、ひどい取扱いを受けたおぼえもなく、とくに可愛がられたこともないという。もの心つくまでは長男と同じように育てられ、ききわけができるような年齢に達すると、長男の手伝いをさせられ、長男に従うように仕向けられた。兄にそむくとひどく叱られた。盆、正月、祭などに親戚まわりをするのは長男で、ほかの弟たちは家に残っていた。子供のころは、兄に従うものだという、 しつけを受けるぐらいのもので、とくに変わった扱いをされたわけではない」

「長男は休まずに学校に行けたが、弟妹たちは事あるごとに学校を休んで家の仕事を手伝わせられた。それで成長するに従って、長男とちがった取扱いを 受けるようになったが、それは割合すなおに受け入れられ、(中略)親たちは長男以外はおじろくとして兄を助け家を栄えさせるように働くのが当然のことと考えていたので、子供たちをおじろくに育て上げることに抵抗を感ぜず__」

近藤氏はおじろくおばさの幼少期までの親子関係に特に変わった点はなく、二十歳を過ぎてからおじろく・おばさのような性格になるとしている 重ねて近藤氏は論文の終わりに彼らの人格を「青春時代からの社会からの疎外が、やはり分裂病に似た人格を形成させる」とし、「まことにつまらないアウトサイダーであり、ただ精神分裂病的人間に共通するところがあるという点で興味があるだけである」と結論付けている 要するに内気なだけの普通の人だと言いたいようだ

論文を読んだ感じだと近藤氏はおじろくおばさが何かの精神病でそうなった人間だと期待して調査し、それが外れたからこういう発言を残したんじゃないだろうかと感じる

個人的に気になったのがおさがろくおばさ自身が幼少期に受けた扱いを普通だと主張したり、字が読めないことに劣等感を感じている点だ

彼らには自分は普通の人間だというプライドがあったんじゃないだろうか

近藤氏が彼らを普通の人間と評価したのは彼らの意思に自身の分析が引っ張られた面もあるからだと私は思う

ちなみに1968年6月発行の精神医学にもおじろくおばさに言及する論文が投稿されている

こちらもネット上では閲覧できない

また、これもネットでは閲覧できないが1987年8月発行の臨床精神医学でもおじろくおばさがとりあげられている形跡がある 医学書や論文を扱っているサイトを複数あたってみたが取り扱っているサイトがなく何の論文かすらわからなかった

1978年発行谷の思想

これは論文というよりは読み物的な本と思われる ネットで調べてもこの本に言及しているサイトはなく、ここで調べるまで存在すら知らなかったがここには興味深い記述が書かれている

この本では南伊那農村誌という資料を引用しておじろくおばさについて言及している

「「をぢ」「をば」は正式の婚姻は許されなかったが、全然性的生活を拒否されたといふのではなか つた。相当ルーズな処もあつて、適当な捌け口はあつたのである。その多くはよばひによつて他の をば等と交渉を持つのであるが、極端な例では兄の嫁と関係しても兄は無頓着でゐるといつた場合 さへあるらしい。 (竹内利美他・南伊那農村誌)」

そこから、彼らの間で生まれた子供は大抵の場合生まれてすぐ殺害されてしまった、と続けている

筆者はこの話を

「特殊な社会構造における間引きと注目すべきことであったが、今年になって伊那谷で、嬰児殺しが数件発生した。そのうちの一例は電気洗濯器の水中に投げこみ、回転させ、水死させた。時代を超えて黒い血は流れつづけている。」

と締めくくっている

子供が殺害される事件は現代においても珍しいものではない おじろくおばさ制度は廃止されて何十年もたった今もなお現代社会に影を落としているのだろうか

真相はわからない

この本の著者武田太郎とは何者だろうか

国会図書館で検索すると4000件以上の資料がヒットする 同姓同名の人間もかなり含まれているようだ

「「おじろく・おばサ」の調査と研究」」の作者水野都沚生氏もよく寄稿していた「伊那」に同姓同名の人物の存在が確認できる 彼も伊那史学会のメンバーだったのだろうか

グーグルで検索するとなぜか武田信玄が表示される

しばらく下までスクロールするとコトバンクというweb辞書サイトに本人らしき人物の紹介されたページがヒットする

武田太郎は偽名で本名は小林秀雄とのこと さっそく小林秀雄で検索をかけてみる

同姓同名の別人が大くヒットする 没年が近い批評家の小林秀雄氏が該当人物かと思ったがWikipediaページを確認したところ別人のようだった

国会図書館での小林秀雄の検索結果は47000件以上 めちゃくちゃある

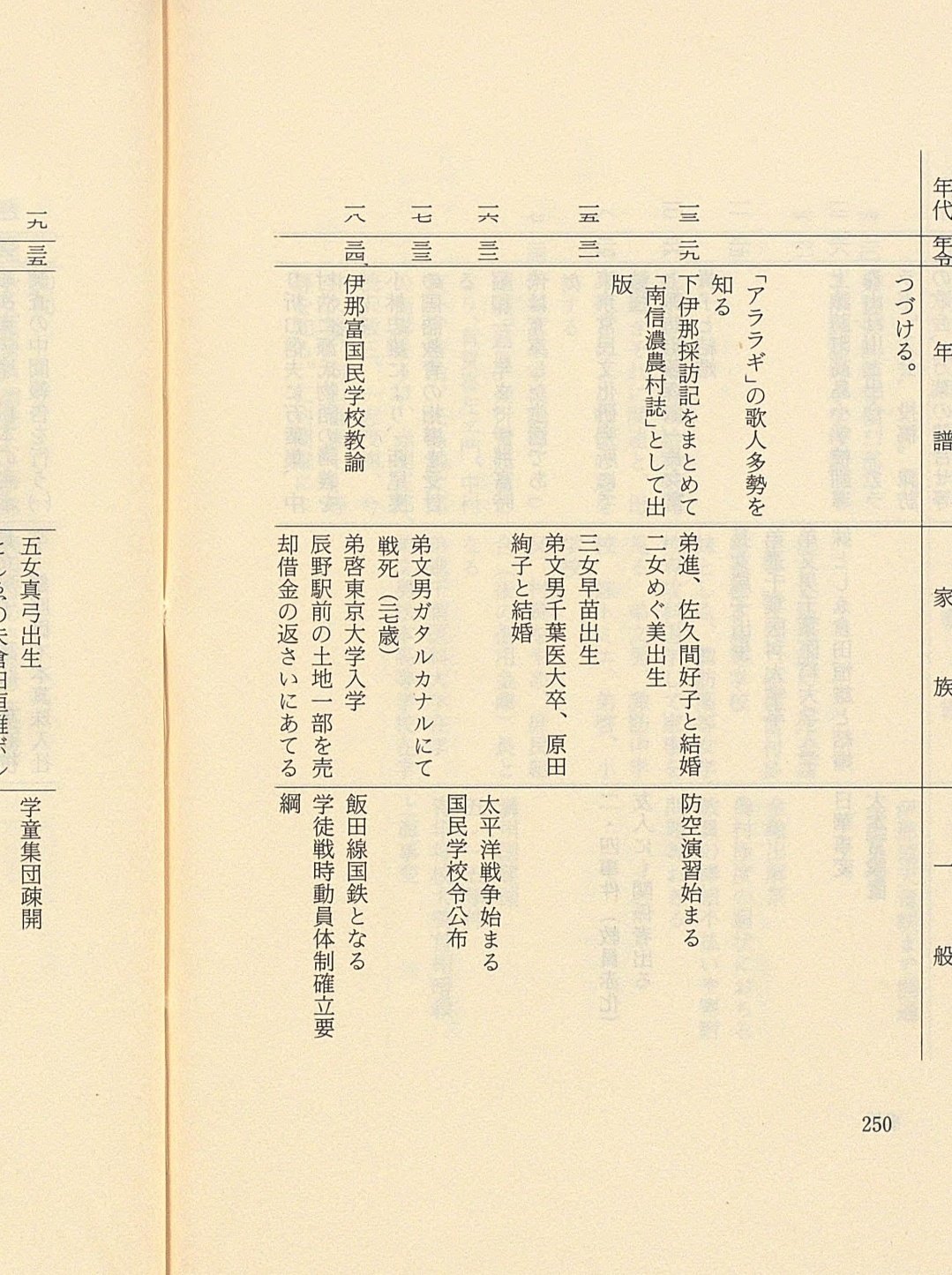

検索しても彼の情報はほぼヒットしないが1983年発行の武田太郎・詩と文と絵 : 遺稿・追悼集の巻末には「谷の思想」作者の武田太郎氏の経歴が詳細に書かれている

作者本人について書かれた本なのは間違いないと思われる

「谷の思想」が引用していた南伊那農村誌とはどのような書籍なのだろうか 国会図書館で閲覧可能なので見てみようと思う

発行されたのは太平洋戦争前の1938年 当時からおじろくおばさ制度は認知されてはいたようだ

和田の部(和田村の見聞を集めた章)の分家と二三男の問題の項目におじろくおばさについての言及とみられる部分が存在する

「をちぼうず−福の神

前条に見たやうに分家がほとんどと言ってよい位少なかったのであるから、二三男は養子に行くか あるいは他へ出るかいずれかの途を選ぶにあらずんば兄の家に厄介として一生を暮すより仕方がなかった しかし、以前は現在のやうに他との交渉は多くはなかったので、自然家に残って一生を送るものも相当の数に上つたのである。これを「をぢぼうず」と呼び、正式の婚姻はなさず、長男の命によって家の仕事に励み僅かに衣食を給される位で一生を働き通した」

これは「『おじろく・おばサ』の調査と研究」で古老からの伝聞として記されている記述なのだがかなりの部分が南伊那農村誌のものと一致するので伝聞ではなく本書からの盗用ではないかと思われる

また和合の部(和合村の見聞を集めた章)のおぢおばのことにはこのような記載がある

「七「をぢ」「をば」のこと 分家する事は稀であったから、二三男で婚姻せず一生を兄の家に終始するものが非常に多かった 現在でも約三十名程も居り、古い家には大抵居る位である。これを「をぢ」と呼んでるる。 同様に女子を「をば」と言ふ」

「和合の「をぢ」は経済は別に持ちこれは兄の干渉はうけぬが、兄の家に居住し、衣食はそれから給され、一生正式の妻を娶らない。そして兄の家の仕事の忙しい時は無報酬で手伝は、又経済的に援助する事もある。閑な場合は家以外の勞働に従事して收入を得、それを蓄積し、又自己の小遣等に充てる。しかし、「をぢ」が死亡すれば、その貯蓄は皆兄の家のものとなるので、「をぢ」のある家はそのお蔭で祈福ともなつた。大抵の「をぢ」は金や田地を所有していて、どんな に少いと言はれる人でも葬式の費用に困るやうな事はなかったと言ふ」

「親は末の子供程可愛がったから、兄の家に一生いても比較的優遇されていたらしい。然し、分家させる事はなく、又分家するに當つても、「をぢ」が獨立すると言ふやうな場合のものは大して兄は援助しない。無盡でも拵へてやればよい方である(無尽でもさばいてやる→金を貸してやるという意味だろうか)」

おおむねこれ以前に取り上げてきた論文と同じことが書いてあるが微妙に内容が違っていておもしろいと思った

福島部落の章も存在したが

「墓はやや離れた個所にあって、これには、「ヲヂ」「ヲバ」又は離縁になつて帰つた者等を主として奉ってあると言ふ」と、おじろくおばさについては短くふれるにとどまっていた

この本の著者は3人いるが彼らは何者だろうか

序文が「この書の著者達が教職を奉ずる余暇に民俗研究にいそしんだ」という一文から始まることから教師であったことが推測される

国会図書館で竹内利美氏で検索すると3500件の資料がヒットする とりあえず一番上の本の目次を見ると同姓同名の別人ではなく本人なのがわかる

またwikipediaのページも存在した 戦前の人間だから調べても何もわからないと思っていたので意外だった 南伊那農村誌執筆時は小学校の教師だったと思われる 戦後は大学教授になっているので完全な一般人というわけではないということだろうか

長田尚夫を国会図書館で検索すると1600件の資料がヒットするがほとんど同姓同名の別人とみられる人物の理系論文だった また彼はグーグルで検索しても何もヒットしなかった

百日紅の巻末には著者の略歴が記されているが、おそらく南伊那農村記の作者と同一人物で間違いない 彼は大学教授や研究者などになることはなく、小学校、中学校の教師をやりながら生涯を終えたと思われる

井上正文氏に関しては単独での著書は確認できない 国会図書館では700件程度資料がヒットするが分野や発行年からして別人のものと見られるものが大半だった グーグルでも一応検索したが何も出てこなかった

南信濃農村記の共著者である竹内利美氏の「信州の村落生活 上 」に木を使った道具の話を寄稿しているが経歴に関しては書かれておらず謎の人物となっている