涙雨の金ヶ崎城址

今回は福井県敦賀市の、金ヶ崎城址に行ってきました。

昨日まで雪が降っていたとのことですが、今日は小雨に変わり山全体が泣き顔になっています。

複数の時代で合戦の場となった、金ヶ崎城を探訪した記事をUPします。

南北朝時代

弘元の乱で後醍醐天皇一派が鎌倉幕府を倒し、政権を再び朝廷に取り戻しました。

これを建武の新政といいますが、今度は倒幕戦で味方だった足利尊氏と後醍醐天皇が対立し、戦に及びます。

この時後醍醐天皇の皇子『尊良親王 たかよししんのう』は、新田義貞の息子である新田義顕と共に金ヶ崎城に籠城しました。

しかし、足利尊氏方の攻撃により金ヶ崎城は落城、尊良親王は新田義顕とともに自害、弟の恒良親王は捕らえられて翌年亡くなるという悲劇が襲います。

自害の時親王は新田義顕に「私は武家ではないので自害の作法を知らない、教えてくれ」と、涼やかな顔で尋ねられました。

新田義顕は「ご覧あれ」と、親王の目の前で腹を切って果てます。

すぐに尊良親王も白い肌をさらし、腹を切った果てたとのことです。

山の中腹に枝道があり、小高い場所に登ると『尊良親王御陵墓見込地』という石碑があります。

ここが尊良親王の墓所だと言われている場所です。

この場所から経筒や鏡、銅のお椀などが出土しました。

戦国時代

戦国時代の金ヶ崎といえば、だれもが『金ヶ崎の撤退戦』を思い浮かべることと思います。

織田信長が、越前の朝倉氏を討つべく京都から出陣し、ここ金ヶ崎城を落城させました。

ところが、背後にいた北近江の浅井長政が朝倉方に寝返ったとの情報を得ます。

妹婿の浅井長政が裏切るわけはない、と当初は信用しなかった信長も物見の報告が次々と入るにつけ、浅井長政裏切り間違いなしという確信に至ったのです。

小説では前に朝倉、後ろに浅井の挟撃を受けて命からがら京都まで逃げ帰ったと描かれています。

しかし最近の研究では、損害もなく悠々と撤退したとの説が有力です。

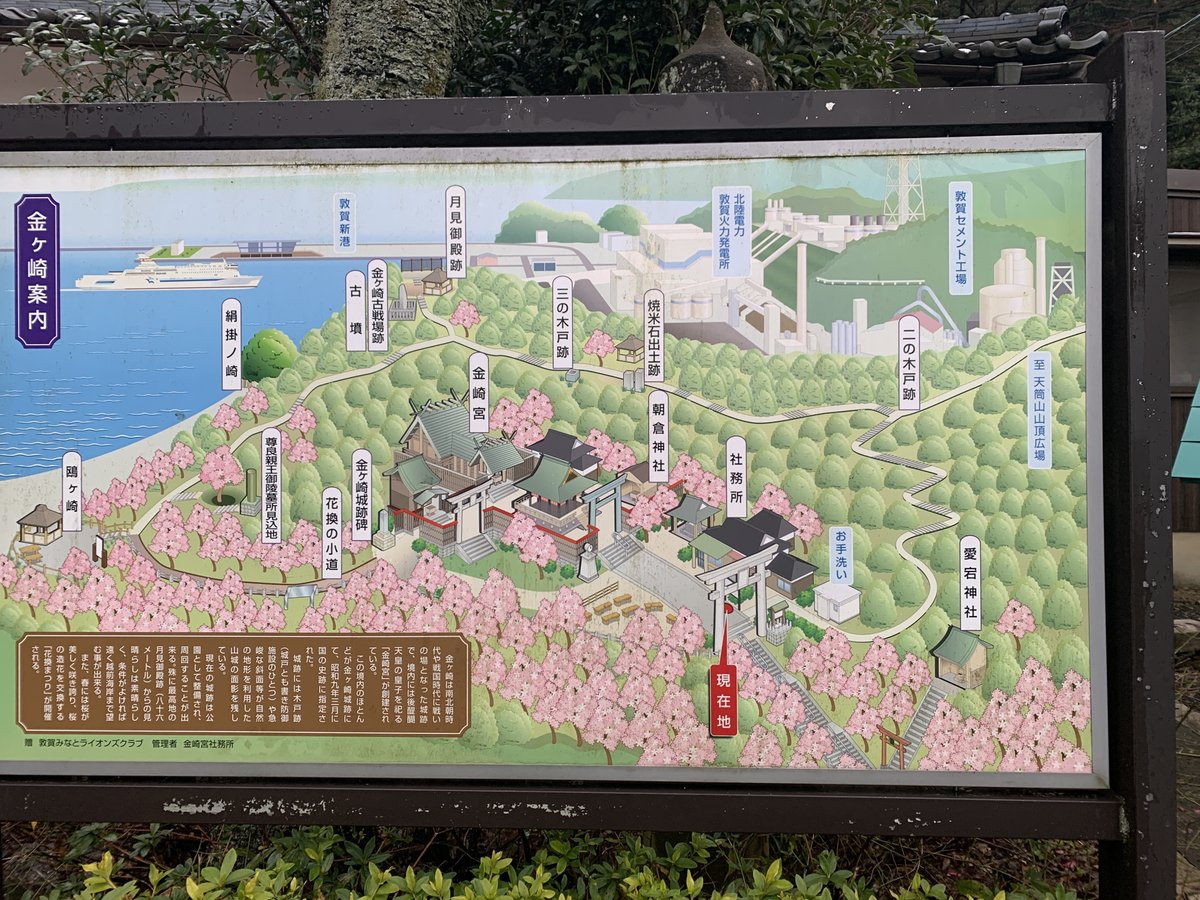

城址を歩く

金前寺というお寺の前に、広い駐車場とトイレがあり、ここから徒歩で金ヶ崎城に登ってみました。

お寺の脇から少し上ると、立派な神社が出てきます。

これが尊良親王と恒良親王を御祀神として祀る『金崎宮』です。

規模も中々のもので、なぜか恋愛の神様として親しまれているとのこと。

神社の脇からさらに上ると先述の『尊良親王御陵墓見込地』という枝道があり、ここを行くと石碑が建てられていました。

元の道に戻りさらに進むと、月見御殿跡に到達します。

親王が月見の宴を執り行った場所だと言われている高台です。

そこから先は絶壁となり、とても上り下りできるような場所ではありません。先端からは敦賀の石炭集積地などが、真下に見えて足が震えました。

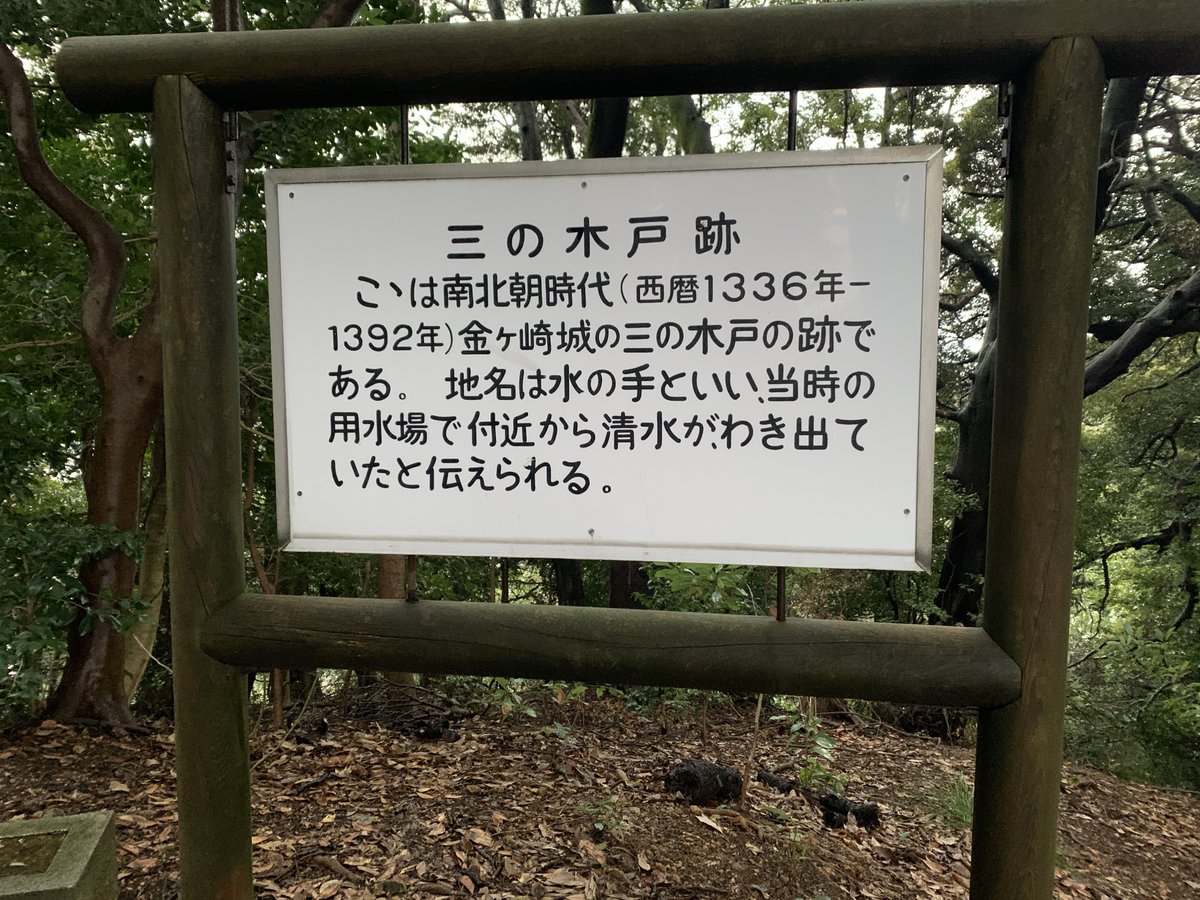

ここから尾根沿いに進むと、三の城戸、焼米出土地、二の城戸と続きます。

焼米出土地とは、戦でここにあった食糧貯蔵庫が焼け落ちて、中にあった米の炭化したものが出土した場所らしいです。

二の城戸は足利軍と新田軍との間で、激戦のあった場所だと説明版に書いてありました。

夕方でもあり、小雨も降ってここは不気味な雰囲気が漂っています。

二の城戸から先は手筒山城へと続きますが、暗くなってきたので二の城戸から金崎宮へ下りました。

下りの道は九十九折でかなり長く、薄暗さがさらに増して不気味MAXとなってきたので少し焦りました。

そのときです、もう少しで神社に着くという場所まで下りた時、溝に被せられていた鉄のフタが雨でぬれていて、見事に仰向けにこけてしまいました!

尻と背中が泥まみれ、しかも肘と尻に痛みがあったのでしゃがみこんだのでした。

幸いにも少し痛いだけで済みましたが、こんなに見事な仰向けコケはめったにありません。

金ヶ崎の霊に嫌われたのかもしれませんので、駐車場まで急いで引き返しました。

歩いてみて

金ヶ崎城址は標高も低く、あまり要害とはいえない城跡でした。

織田軍があっさり落城させたことも、このことを物語っているようです。

しかし、城跡から見た下界には敦賀の港が直ぐ下にあり、物流の一大拠点を防衛する城だということが分かります。

敦賀港は水深が深く、大型の船舶も岸壁に横付けできる良港で、この時代の代表的な重要港湾であったことがうかがえました。

小雨の夕暮れ時という時間帯もあり、楽しい城歩きの雰囲気はなく、武将や親王の涙雨降る鎮魂の場所という感じでしたが、実際に足を運ぶからこそ場所の雰囲気もわかるのだと思います。

明日はここから10キロメートル西にある、国吉城に行ってみるつもりです。