【デュエプレ】侵略の総括【27弾まで】

はじめに

侵略という能力は、じつに解釈の可能性が広い。侵略の導入として完璧だったレッドゾーン登場から時は流れ、禁断の存在が明かされるのみならず、VV8の実装にまで至っている。ここで、ふたたび侵略というキーワード能力を見つめなおし、そこにあらわれている主題やモチーフをかんがえていきたい。

過去、筆者は、レッドゾーンというカードについて

「進化」という、クリーチャーの上に「重ねる」動きを、「上にまたがる」バイクモチーフで表現し、同時にその突然な「重なり」を、「侵略」していると見ているわけだ。

その上で、障害物をはねのけながら突っ込んでいく。

すべての動きがヒロイックなバイクすぎる。「侵略」の入り口として完璧なカードである。

「重ねる」との能力説明から、「搭乗」モチーフとしたのであろう。だからこそ、バイクに侵略するのはいずれも人型である。バイクの上にバイクが重なるというのも、「轟」(二輪の上にさらに車)の一文字で表されている。このような事例に出会うたび、能力テキストこそが最も雄弁なフレーバーだと実感する。

と書いている。すべてはこのような、侵略という能力名と動作、そしてイラストが連綿とイメージにおいて接続しているさまへの感嘆の吐息からはじまっている。

各文明ごとに、侵略という能力イメージがいかなる変遷をたどったか、みていくとしよう。

DMPP-26 「天魔命導 MIRACLE REVOLUTION」における侵略

火文明

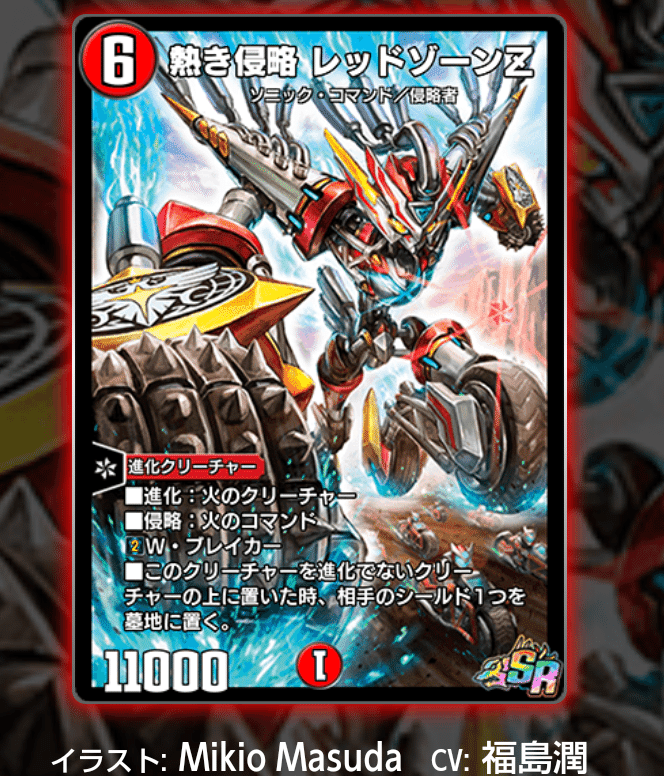

レッドゾーンのクローンである、「レッドゾーンZ」が登場。

こちらも、下バイクに搭乗する人型でありながら、その速さを体現するがごとくバイクの姿をとるのが注目点だろう。侵略における、横断的な主題「突発性」と「搭乗」(低コストクリーチャーの上に突然、重ねる)を、バイクに乗るヒーローみたいな形で表現している。

さらに、火文明に限らないが、侵略が、もとのクリーチャーの変形や進化として表現される傾向も顕著になっていく。「音速 サイド」から「超音速 サイドラン」へ侵略するデザイナーズを、「進化」と表現していることからわかる。

「進化」の主題である。そもそもは進化クリーチャーなのであるからなんのことはないイメージだが、この「ある一つのクリーチャーが進化・変身・変形して強くなる」というイメージは、「革命チェンジ」にも表れてくることになる。

レッドゾーンからモチーフがぶれない、火文明の主題は、「成長」であろう。

自然文明

「ベアフガン」が登場。

こちらは一貫して、「ベアフガン」を「ベアッサー」が「援護する」形となり、その侵略はあきらかに「地位が上がっていく」、「戦線が拡大していく」、「上官が出撃する」といったようなイメージを根底に持っている。ベアフガンの号令と(実際は総督の進撃によってだが)、ほぼ同時にゲームが終わる。前弾「ゲリランチャー」のゲリラ性、すなわち「突発性」に重きを置いたデザインである。同時に戦線が「上がる」、あるいは地位が「上がる」イメージが、重ねる動作と結びついているともいえる。

一方で興味深いのは、「ギョギョラス」だ。

革命軍への侵略は、カードを重ねてまさしくアイデンティティを塗り替え、「踏みつぶす」動作である(イラストを見るとまさに踏みつぶしている)。または革命軍が一瞬のうちに「侵略者」へと変ずる、冒涜的な動作である。いずれにしても、侵略の根本にある「マナを払う段階をすっとばして進化する」動作を、ある種「突然別のカードになってしまう」と解釈し、裏切りや変貌の物語へと接続されているわけである。さらに、ギョギョラスはギョギョウが「成長」した姿でもある……。

すなわちこのカードには、【肥大化するギョギョウの欲望】という「上昇」と、【踏みにじる革命軍のアイデンティティ】という「降下」が共存している。「カードをあるカードの上に重ねる」とは、元あるカードが「成長」「変形」「昇進」などの形で上昇することでもあるが、重ねるカードが元あるカード、あるいはバトルゾーンに向かって降下していくことでもあるのである。

自然文明においては、その突発性が大きな主題となっている。

水文明

あいかわらずギャンブルをやっている(=賭けに「乗っている」という上昇である)。

他の文明にくらべてたくさん重ねる場面が多く、それがそのままギャンブル(デュエマ)にのめり込んでいくイメージと接続している。

「ガチロボ」の系譜である「ガチャンコ ガチスカイ」・「ガチャンコ ガチマリン」へと、モチーフの分離が起こっているのにむしろ注目である。

むろん、メカの「変形」である。フレーバーテキストの、

「ガチャンコ ガチスカイ空を飛べ! ガチマリンは海をゆく!」は、先ほどから話をしているカードの位置関係を端的に表したものである。侵略者であり、重なって上昇するガチスカイは「空を飛」んでいる。一方で、バトルゾーンにいるガチマリンは「海をゆく」。海と、その上に広がる空という位置関係が、進化元・侵略者間にも適用されるのである。かように、カード間の位置関係・上下観を大きな主題とし、カード全体のデザインをゆるやかに包んでいく感じが、侵略という能力に漂っている。水文明では、ギャンブルとガチロボの、異なる二つの主題が並び立つ。

光文明

九極という、どんどん神に近づいていくきわめてわかりやすい上昇イメージだが、じつは文字通り頭打ちになっていて、真なる上昇はできていない、というデザインが見事。

一方で、異なる勢力「三界」があらわれる。これは、のちに九極が革命軍側に寝返るため、敵役のような立ち位置である。そのためか、九極テーマの神モチーフに対してこちらは仏モチーフ、ちょうど対になっている(のか?)。

いずれも上昇の意識が極めて強いとはいえるだろう。あるいは、神が、仏が、神世・雲居という上の世界から降臨するという意味で、相対的な降下イメージもある。下のカードからすれば昇天のごとき上昇で、侵略先からすれば降臨、すなわち下降ということでもあるが、これらは表裏である。

ほかとおなじような主題に見えるが、光文明として、ヘブンズ・ゲートの持つイメージにきわめて近いと思う。

闇文明

本格的に侵略者が現れ始める。デス・ザ・ロストと対峙した復讐者 「ギャロウィン」が筆頭である(闇文明独自の侵略者はマジで種類少ない。なぜなら次の弾ですぐにデッドゾーンへ合流していくから)

が、示唆に富むのは「デュエにゃん皇帝」のほうである。

クリーチャーにならなんでも進化できる皇帝は、なんでも突然ネコになってしまう、「猫をかぶる」の体現であるし、クリーチャーを下敷き 踏み台にするイメージがつよい。いかにも闇文明らしい。また、踏み台にする、ということは、そのむくろの山を積み上げて、自身が皇帝として成り上がることでもあろう。

復讐「ギャロウィン」や「ブラックサイコ」では、死骨のごとき仮面が目につくが、これも「猫かぶり」と無関係ではなかろう。

思うに、全体としての闇文明の主題は、カードを重ねてネコかぶり、【自己を偽る】こと、仮面をかぶるイメージに近いだろう。

一方、また異なる視点から見れば、デュエにゃんの侵略は、「ファンキー・ナイトメア」であって、同弾にはステニャンコなどのねこちゃんたちが登場している。つまり猫かぶりなどではなく単なる「ネコ軍勢」という側面もあり(アニメをみればこのへんはわかります)、バイクやガチロボのような成長的上昇の側面も持っている。この点を踏まえて考えれば、ネコが九極たちのライバルのような立ち位置なのは、カードだけで説明するならつまり、ネズミとネコの喧嘩であり、【9鼠猫を噛む】ということだろう。

また、余談に近いが、闇文明の主題は、「映画」でもある。

・『プレデター』とシュワちゃんモチーフの「プレネッガー」(なぜかフレテキはガンダム。筆者は最近はまった)

など。

まとめ

バトルゾーンのクリーチャーが走り出す時に、そのはるか上の手札から重ねるという動作を、その濃淡は違えど喚起的に組み込んだのが「侵略」という能力であろう。ギャンブルイメージがメカへと変化していくように、より直接的でわかりやすいモチーフへ移動させていく意識も見られる。

DMPP-27 「禁断伝説 DISASTER OF X」における侵略

火文明

禁断が現れる。禁断というのも、カードを上に重ねる動作で封印している点が侵略と似ている。その意味で、侵略と地続きのギミックであることがなんとはなしにわかる。

完璧なデザインのレッドゾーンがさらに変化し、ゾンビとなって同一性を保ちながら闇の方へ合流する。

S級侵略〔轟速〕はゾンビのような墓地からの復活の表現の他、バイクがどんどん走り回るイメージにも接続している。

また、「レッド・エンド」従来のレッドゾーンのクローン路線も継続し、完結している。火文明は、まるでドギラゴンの成長譚と対応するように、終始レッドゾーンの物語を描いている。

自然文明

「パインJr.」「ダディパイン」、軍隊モチーフは変わらず、立身出世、戦線拡大イメージでの「上昇」志向が強い。

全体として鳥なのも、やはり「上」にいる感じが強く出ている。これに限らず、侵略のイラストはなんとなく空にいたり、翼が見えていたりして上の方にいるという傾向がある。カード別で解釈出来得るのは、そこから見下ろしているのか、自在に飛んでいるか、の違いである。

「パラスキング」は、「突発性」を維持したままである。

単なるクリーチャーが急に本性をあらわすようなイメージ。先ほど紹介した、闇文明の「猫かぶり」とは真逆のイメージでありながら、納得感が同時にある点が大変面白い。突然寄生が発言して、周りにも急速に波及する点で、「シータ・トゥレイト」に最も近い思想のカードである。

「S級原始 サンマッド」は、非常に特殊なカードであり、侵略の埒内で話すことが適切かは不明なほどであるが、ひとついえるのはマナゾーンから突発的に出る点で、まさに潜伏するゲリラである。

マナゾーンに隠れていて、急に出てきてどでかい一撃をかます、という。S級侵略では、手札から下へ、という運動が別のゾーンに置き換わることでさらに主題の多様化を生んでいる。

水文明

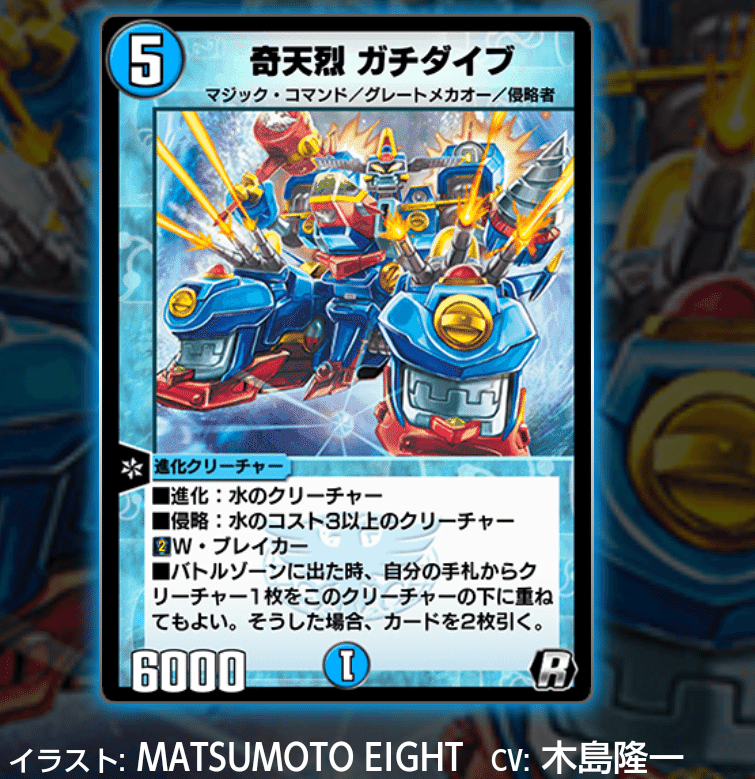

ギャンブルはやめたらしい(シャッフがいます。メカとマジックがここに合流し、一つの「奇天烈」となっています)。代わりにメカ、というよりもガチロボ路線が主流となってくる。「奇天烈 ガチダイブ」は、上から下にカードが動く「侵略」を、「ダイブする」ことに見立てている。

カードを引くのは、ダイブの水しぶきであろうか(参考:アストラル・リーフ)。さらに、下にクリーチャーを置くことで物理的な高みへ到達し、それが「空を飛ぶ」ことにもなっている。「上昇」「下降」の主題運動を「ダイビング」に見立てたデザインである。もうひとつ、能力発動時ボイスでは、「海の中からこんにちダイブウーーー!」(テンションめちゃ高い)といっている。つまり(たぶんCIP能力は)海の中から浮上する運動なのかもしれない。そうだとしてもやはり、ドロー効果は水しぶきだろう。ガチダイブの下にカードが重なって、厚みが増すことで、ダイブしていた海から浮上する、というイメージはやはり納得性がある。

「ガチダイブ」はさらに「ガチダイオー」へと変形する。

ガチロボからなる成長・変形の主題が現れてき、さらに巨大な水しぶきを上げる(参考:アクア・サーファー)。水文明はカラーパイ的にも手札にかかわりやすいことからか、複雑ながらも非常にきれいな形になっている。

「アダムスキー」は、宇宙、UFOである。

これはボイスなどの要素からも想像しやすいが、UFOがキャトルミューテーションをするというかんじである。ふよふよ浮いて平行移動したり(メインストーリーでは分身とも)、現地生物を吸い上げたりする、本来の意味での侵略者であろう。また、散々述べている上から下への侵略を「重力」に見立て、そこにとらわれないアダムスキーは「無重力」とも解釈できる。いままでの主題で現れた、「上昇」「下降」に対して、それにとらわれない「無重力」という形でアイデンティティを確保している。

光文明

信じがたいことに、三界二枚のみ。全自動の地蔵、あるいは禅師の地蔵、ゼンジゾウと、シャカシャッカである。

どんどん高みに上って偉くなっていく、上昇のイメージが健在。自身の下を参照する能力は、信者とシャカシャッカの威光であろうか。光文明の上下の意識は、その身分や意識の面によくあらわれている。

闇文明

復讐は息をひそめ、いや、むしろ、レッドゾーンの復讐こそが主題なのかもしれないが、レッドゾーンたちの甦った「不死」の姿が主軸であり、それに合わせてS級侵略〔不死〕がメインである。

墓地からバトルゾーンへ、という動きの解釈は、最新弾「リンネビーナス」のフレーバーが参考になる。

墓地からの復活は、地中からバトルゾーンへ呼び起こす動きなのであり、いままでの侵略の「上から下」の動きとは真逆の、「下から上」への運動である。S級侵略〔不死〕は、ゾンビというモチーフで、まさしく地中からガボッと這い上がるイメージを喚起させる。

レッドゾーンおよび同期の侵略者がゾンビとして蘇る、「下から上」への「這い上がり」を主軸に据えて、印象の曖昧だった闇文明の侵略を、全く独自で、じつに闇文明らしい主題へと変貌させている。

映画枠も健在。「ゾンビーバー」はそのまま、『ゾンビーバー』モチーフ。名作B級ホラー!2015年7月に日本公開で、紙の「ゾンビーバー」初出は2016年、映画が先である。

まとめ

前弾の主題を維持しながら、S級侵略というギミックで再解釈をこころみている。結果として文明ごとの特色がより強調され、刺激的になっていると思う。

また、「推しの子」コラボで、多くが侵略者として表現されたのも、いままで述べた「上下」の主題がかかわっているだろう。他者を蹴落として、競争を勝ち抜く泥臭さ、という意味では手札からの「降下」、より強く言えば「踏みつける」イメージだが、同時に、ステージに上って輝く、あるいは演じる、アイドル性でいえば「上昇」である。屍を踏み越えた先に高みがある、という、「上昇」「降下」の表裏は、(「推しの子」における)アイドルというものをフレーバー的にも描き切っている。

上下するカードのイメージから膨らませ、墓地、手札、マナの位置関係や動作をも能力としてテキストとして組み込むことで、侵略というギミックに物語性が産まれる。

この、きわめてフレーバー性に優れた侵略に対して、対抗するかのごとくあらわれてきたのが「革命チェンジ」である。ハイタッチ、という形で表現される革命チェンジは、わかりやすく「成長」の文脈を含んでいる。また、ハムカツ団のメカモチーフ(メカの上に乗っかっていく、だから「メガ・コマンド・ドラゴン」なの?とか思う)もまた、侵略の初期、「搭乗」の主題をほうふつとさせる。このように、「侵略」や「革命チェンジ」は、新時代的な、フレーバーを大いに含みつつ、刺激的なまでに強いという、すさまじい能力なのである。