山梨県 金毘羅橋(アーチ橋)の耐震補強を拝見

トラスやアーチの耐震補強で動的解析の方が難儀するのが橋軸直角方向の対策や・・・・となります。

地域の方が利用されるような生活道路でも、山間部となるとトラスやアーチとなる場合がそれなりにありそうです。今回のテーマとは外れますが、市町村内の地区をつなぐ実質1車線幅のπラーメン橋を拝見したことがありました。全幅員が狭い→主構間隔が狭い→それなりに高さがある→橋軸直角方向の踏ん張りが効かない?といった構図なのか、脚部のダンパーや当て板補強がてんこ盛りでした。かえって大きな橋より補強が難しそうですね。

さて、今回は裏道的に通り抜けた際に見かけたアーチ橋を拝見しています。

金毘羅橋は上路ローゼで端支柱に側径間の鈑桁が載っています。塗装については今後なのか?耐震補強された箇所の塗装補修との色の違いがあり、耐震補強箇所を見つけるのにはありがたい状態でした(失礼)。

アーチ橋の耐震補強で一番気になるのは、ピン支承周辺の補強です。支承近くの横梁に鋼製横梁が追加され、また下部工上にRCブロックが設置されています。そして横梁側に緩衝ゴムが設置されています。ピン支承に作用する軸力の分担をさせているのかもしれませんね。支承部の部材交換もしているように見えますが、これはズームしきれず。

アーチリブに視線を移すと、塗装が新しそうな斜材がありますね。

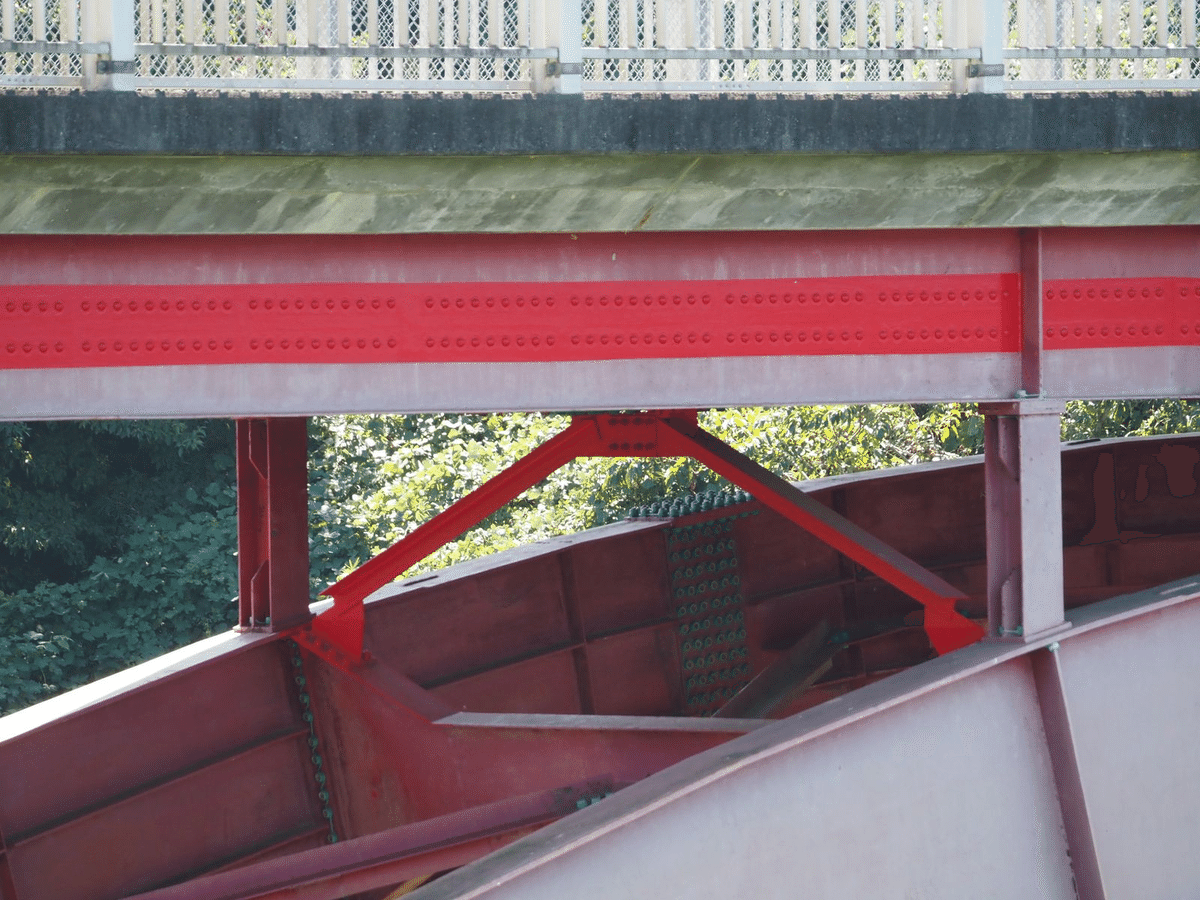

端支柱への斜材の取付では、既設の横梁との位置関係でGussPLの取付のご苦労が伝わってきます。

いろいろと視線を移す中、座屈拘束ブレースの向こうには残されたGussPLが見えました。解析の中での補強量低減の方策と現場での部材置き換えの検討の状況が垣間見えます。

そして横剛性の向上のためか、クラウン部近くには対傾構が追加されていました。

補剛桁には一直線に当て板補強が入っています。解析モデルの組み方や解釈にもよりますが、軸力の対策におさまった印象です。各橋の状態によって異なりますが、床版を支持するトラス橋の上弦材の補強は、(以下省略)

横梁の断面補強もされていますね。真ん中には座屈拘束ブレースのGussPLもあり、きれいに配置されいます。

さて、補剛桁と側径間の耐震補強関連へ。

桁~桁連結のPCケーブルは見かけるバターンとして、支承補強なのか、緩衝ピンも設置されています。台座を設けて位置を逃がすことで、こういった設置も可能ですね。なるほど。

補剛桁間も下方から見ることができました。

緩衝ピンは桁の両側面に取り付けられています。床版の支持を含めてか、上側に横梁が追設されています。

また、橋軸直角方向の水平力分担構造も設置されています。

桁端部には、やはりダンパー設置。

いろいろと勉強になりました。