心臓の働きを読み解く――PV Loop

記事を出すのが遅れました……

週末に紅葉見られるかと思ったら色気づいてませんでした。

もっと散歩しようと思ったら迷子になってしまって、道中で出会った熊さんとLINE交換をしました――

という冗談はさておき。

さて、今回はPVループについて話をします。

PVループとは

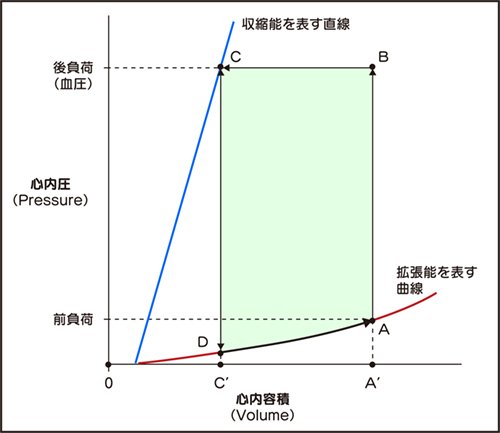

Pressure-Volume Loop-圧容積関係とは心室の内圧と容積を心臓の活動状況によってプロットしたグラフです。

心臓が静脈から血液を取り入れる際、心筋を拡張させて容積を上げます(D→A)。血液を十分に取り込んだ後、血圧が上がり(A→B)心筋を収縮させて動脈へと送り込みます(B→C)。収縮し切って血圧が下がり(C→D)、また血液を取り込んでと繰り返します。

下記のパラメーターが分かります。

一回拍出量(SV)

心拍出量(CO)

駆出率(EF)

一回仕事量(SW)

圧力の最大・最小微分値(dP/dt max/min)

等容弛緩定数(Tau)

収縮末期圧-容積関係(ESPVR)

拡張末期圧-容積関係(EDPVR)

Preload Recruitable Stroke Work (PRSW)

圧容積面積(PVA)

PV Loopの測り方概略

ここでは弊社が扱っているMillarの製品を使った手法について、ご紹介します。

まず実験体を開胸し、心臓を露出させます。それから、冠動脈から左心房へカテーテルを挿入します。もしくは左心室の先端を刺突して、そこからカテーテルを挿入します。

Millarのカテーテルは心筋と血液の電導度によるコンダクタンス法、そしてアドミッタンス(交流回路における電流と電圧の比)法の2種類があります。

コンダクタンス法の場合、カテーテル内の電極一対で電圧をかけて電場を発生させ、電導度を測定します。このときに測定された電導度は血液と心筋両方が関わっているため、採血して、その電導度を別途測る必要があります。

アドミッタンス法の場合、カテーテルから電圧をかけます。これによって電場の中における抵抗性と容量性を測定することができます。電場中では、血液が抵抗性のみを有するのに対し、心筋は容量性と抵抗性両方の特性を持つため、心筋の電導度を抽出することができます。

Millarでは電導度測定法のカテーテルを古くから扱っていましたが、近年になってTransonic社のカテーテル事業を引き継いだことでアドミッタンス法式のカテーテルも扱うようになりました。基本的にアドミッタンス法の方が測定における計算事項や操作が少ないため、やりやすくなります。

PV Loop Catheter System - Research Products - Millar

上記は新製品のMPVS-Duoで、カテーテルも新しくなりました。カテーテルは電導度法、アドミッタンス法いずれにも対応しており、操作性は従来よりも向上しております。

私自身、まだまだ勉強していかねばという心境なので、別記事で掘り下げていきたいと思います。

ひとまず今回は導入まで。

●参考文献

JCOレクチャー - YouTube