もしかしたら、案外気が合ったかもしれない。

『ちょっと人と違うもの読みたい』の時期に出会ったゴーリーの絵本。

絵本を読んだだけでなんとなく彼のことを知った気持ちでいたけれど、それは彼のほんの一面に過ぎないとに気づくことができた展覧会でした。

今回、友達に誘ってもらい奈良県立美術館で開催されている『特別展 エドワード・ゴーリーを巡る旅』行ってきました!どん!

不思議な世界観と、モノトーンの緻密な線描で世界中に熱狂的なファンをもつ絵本作家エドワード・ゴーリー(Edward Gorey, 1925-2000)。

近年、日本でも『うろんな客』『不幸な子供』などの絵本が次々と紹介されてきました。ゴーリーは、自身がテキストとイラストの両方を手がけた主著(Primary Books)以外にも、挿絵、舞台と衣装のデザイン、演劇やバレエのポスターなどに多彩な才能を発揮しました。

本展は、そんな作家の終の棲家に作られた記念館・ゴーリーハウスで開催されてきた企画展から、「子供」「不思議な生き物」「舞台芸術」などのテーマを軸に約250点の作品・資料で再構成するものです。

米国東海岸の半島に残る古い邸宅へと旅をするように、達観したクールな死生観を持つ謎めいた作品との邂逅をお楽しみください。

人となんか違うものが読みたい

ちょっと恥ずかしいお話なのですが、中学生…いや、高校生のときに他の人と違う世界を見てみたいと思ってた時期がありまして。

そこで奇妙な絵本のタイトルに惹かれて借りたのがエドワード・ゴーリーの『不幸な子供』です。

こんなタイトル通りに不幸なことってある!?何かの教訓でもない、結末に近づくにつれ不安にはなるけど不快にはならない、なんだこの作品、これが私の彼の絵本を読んだ最初の感想でした。

とんだ曲者!と思っていたら、

展覧会は5つの構成されており、第1章では『不幸な子供』をはじめ『恐るべき赤ん坊』『ギャシュリークラムのちびっ子たち』といった彼が手掛けた絵本の原画が展示されています。

明らかに怖がっている表情ではなくても、素朴ながらも不穏さが伝わってくる表情。また読者を不安な気持ちにさせるようなうねった曲線。なにか意味があるのではないだろうかと想像をかきたてられるような余白。

結末を知らない絵本の原画もありましたが、きっとこれから…とつい暗い結末を想像してしまうのに、その先が読みたい、描かれる子供たちはいったいどうなってしまうのか、とその世界観に思わず見入ってしまう、これがゴーリーの魅力の一つかもしれません。

この子がね、あんな風にさ・・・。

子どもも読むことが考えられる絵本にこんな暗い展開を描くゴーリーはどんなくせ者なんだよ、と思っていました。

しかし彼には猫のいない生活は考えられないというぐらい猫好きで、『一年で千本の映画を見た』という年もあったという映画好きの一面があり、そしてバレエも好きで何度も通っていたらしく、彼の観劇したバレエのチケットも展覧会に展示されていました。

そんな好きなことにひたすら一途な一面があるということを展覧会で初めて知り、好きな舞台やコンサートは何回も見たい派の私は親近感がわきました。

観劇したコンサートのチケットも手元に残しちゃうようね、わかるよ。

また私の中で意外に思った彼の一面としては、第2、3章で展示されていたバレエの雑誌挿絵、舞台と衣装のデザイン、演劇やバレエのポスターも制作していたことです。不気味な作風の絵本作家という印象が強かったので、絵本だけでなく他のジャンルにも幅広く活躍していたことにもとても驚きました。たしかにミステリアスな彼の絵はとても目にとまるなぁと納得。

ゴーリー、日本美術のこと好きだったみたい

今回のゴーリー展、個人的に特に楽しみにしていたのが奈良県美術館オリジナル関連展示「エドワード・ゴーリーと日本文化-20世紀アメリカの眼-」リジナルの企画展です。

エドワード・ゴーリーとアメリカの日本美術受容について、収蔵作品を特集展示。

ゴーリーは、日本文化への関心が高まっていた戦前から戦後のアメリカに生き、作品の中には、日本美術からの影響がみられるものもあります。

ゴーリーの〈眼〉を通して、日本美術を再発見してみませんか。

はい!再発見したいです!と元気にお返事。

実は自分の飼っていた猫に『源氏物語』の登場人物のキャラクターの名前をつけていた話が残っているぐらい、ゴーリーは源氏物語を愛好しており、また数多くの日本美術や文化にも深い関心を寄せていたとされています。

事前にこのオリジナル展示があると知っていたので、どんなふうに日本美術の影響をうけているのかを意識して今回の展覧会を鑑賞していました。

ゴーリーの作品で日本の古典的な扇のモチーフや浮世絵でよく描かれるような雨を線での表現をみかけては『これはもしかしたら日本の…』となぞ解きをしているような気持ちでいたので、特別展のあとに企画展に行くことで、ふむふむなるほど!やっぱりね!と答えあわせができ楽しかったです。

彼が影響をうけたとされる日本美術の中でも、特に私が印象に残ったのは日本の省略の文化が与えた影響です。

特別展のパンフレットにも説明があったのですが、全面的に絵具を塗り込めることで二次元の画面の中に三次元の空間を再現しようとする描写の西洋美術に対して、日本・東洋にはわざと何も描かない余白を作ることで鑑賞者になにかを感じさせる、いわゆる「行間を読ませる」といった描き方の方法があります。

確かにゴーリーの作品は緻密なんですが、1つの場面にゴテゴテにものを詰め込むことが少ないように感じましたし、心を強く揺さぶる!というドラマチックな表現ではなくとも、そのあとの展開を想像させる彼の空間表現には日本の余白の美の影響があったのかなと思う点がいくつもありました。

日本の美に影響うけたのもきっと彼の本来持っていた美的センスや価値観と近いものがあったのではないかと思います。近いからこそ惹かれあう、的な。

また、映画好きのゴーリーは日本映画も好んでいて、京都の龍安寺にも行きたいと話していたそうです。

もし、の話ですが。

作品だけの印象だと曲者だと思っていた彼が、日本に来て、それこそ京都の龍安時に観光に来たとき、もしくはサイン会に来た時とか、なにかのきっかけで会うことがあったら意外にお話ができたのかな、なんて思いました。

実際は旅行嫌いだったらしいので、彼が生きていたとしても日本に来てくれたかはわかりませんが、そんな『もし』を考えてしまうくらいにゴーリーの人柄に惹かれた展覧会でした。

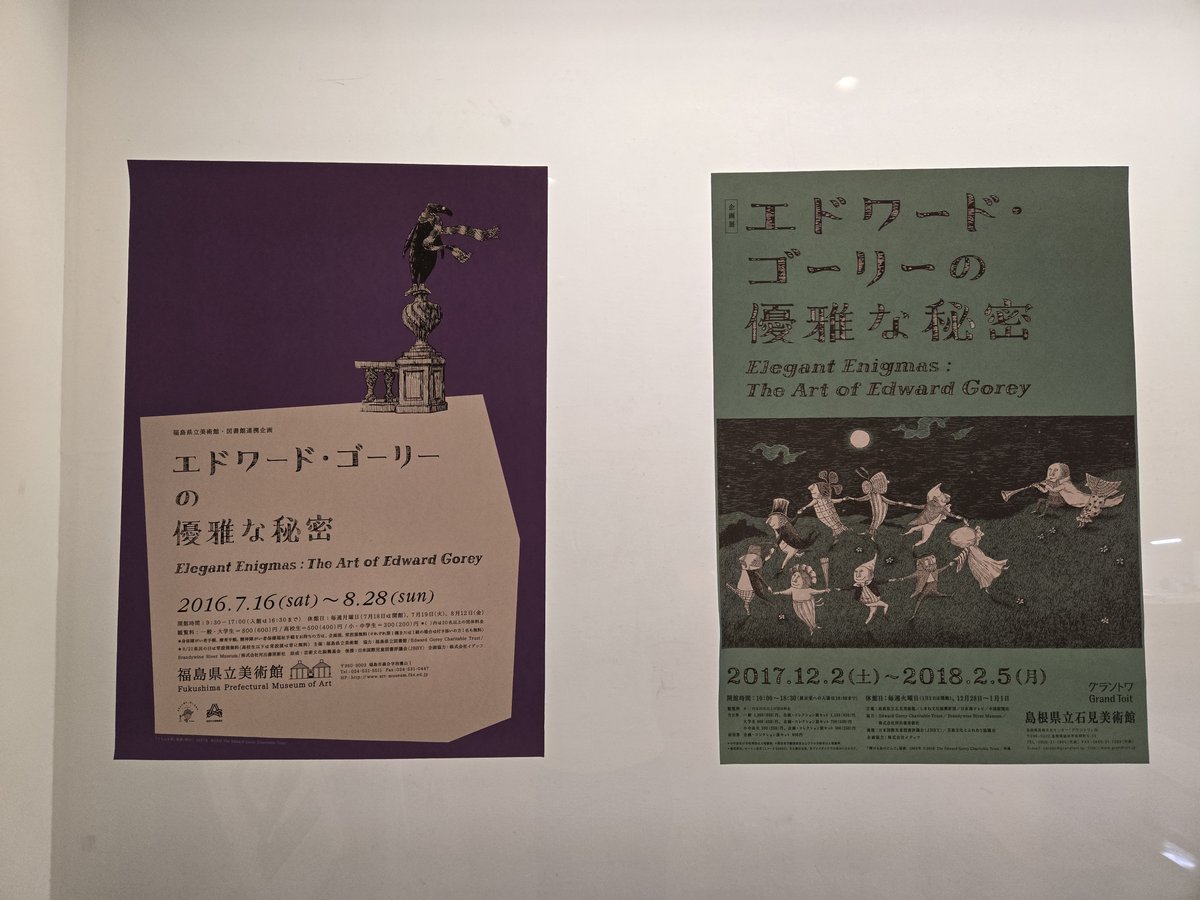

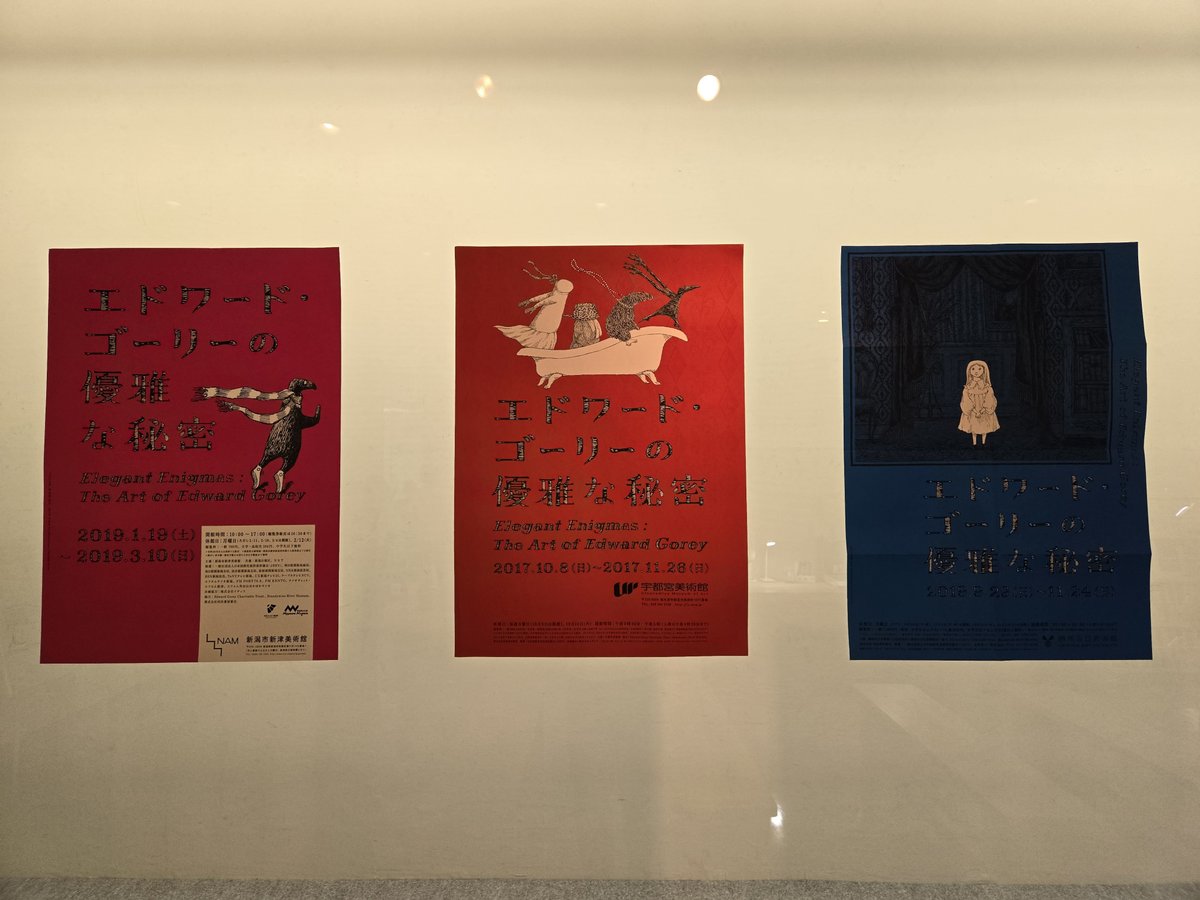

各美術館ごとのポスターが展示されてました。

今回参考にした本は、借りていましたが、読み切ることができませんでした、無念。

ですが、今回の奈良県立美術館のHPに掲載されている、特に特別展の電子パンフレットで今回の展覧会のこともですし日本美術の特徴を勉強することができ参考にさせていただきました。

紙で手元に残るのもいいし、保管の場所とらなくてすむので電子パンフレットありがたい。