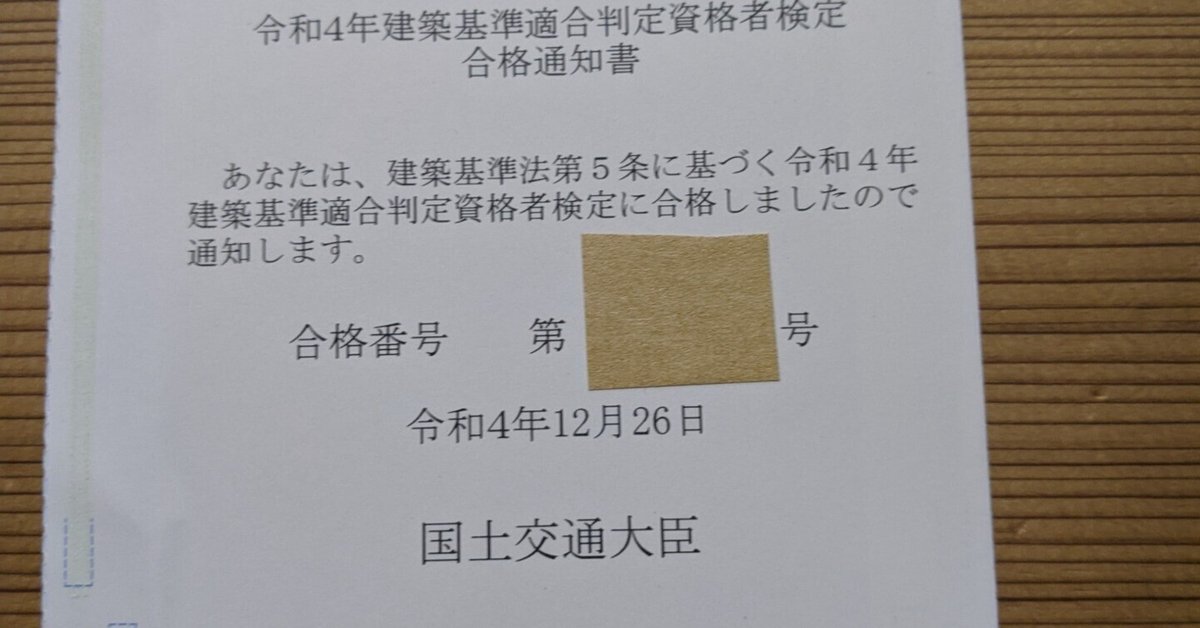

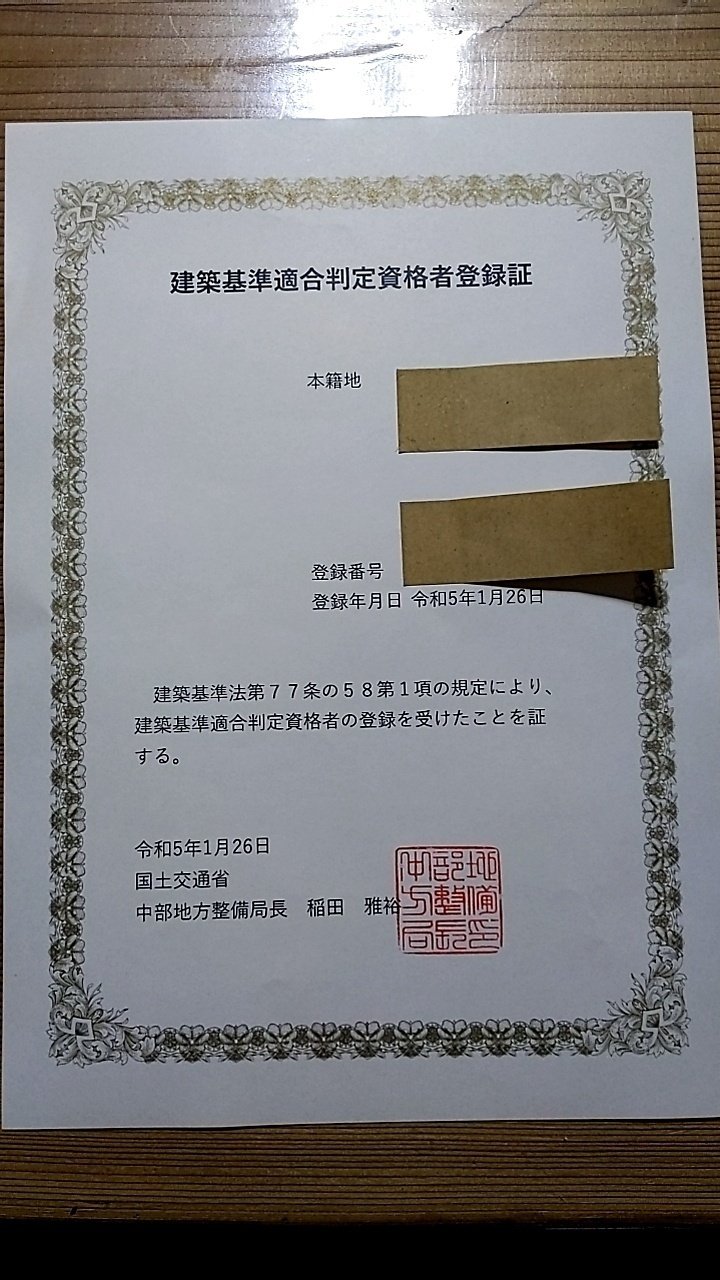

54.ERI直前講習です。その2。建築基準適合判定資格者

ブログはこちらへどうぞ。。

建築基準適合判定資格者のERI直前講習を受講しました。

模試と考査Bの動画解説のセットです。

ERIの直前講習を受けて、迷うのは建築基準適合判定資格者の手引きとERIの模範解答の記述が違うというところです。

建築基準適合判定資格者の手引きでも年度によって、記述の仕方が異なります。

それを書きやすいような表現にまとめていくのですが、そこへまた、表現の違うERIの解答を見ますので、迷いが生まれます。

特に考査Bの計画1の壁量の問題とか、換気の問題とか気になります。

そこまで書くのかなとか思います。私は最終的には、建築基準適合判定資格者の手引きの記述で書くことにしました。

試験まで2週間もないころでしたので、書き方を変えるのは時間的に難しいと思いました。

また、考査Bの記述時間が足りていないので、記述が増えるのは困ります。

たぶん、ERIより、建築基準適合判定資格者の手引きのほうが、多数派と思われます。

などと考えて、解答の記述は手引き方式にしました。

考査Aの問題を見ても、ERIの問題は告示に誘導したり、建築基準適合判定資格者の手引きの2問を1問に合わせたような問題があったり、高度な問題になっているような感じがしました。

勉強で負荷をかけておけば、本試験は楽になるのはわかります。

私は、8月中旬ごろの仕上げの時でしたので、深追いはしないで、法令集の条文まとめとアンダーライン、苦手問題と時たま問題を勉強することにしました。

試験の合格基準はだいたい66から69点です。満点は取らなくても合格します。

この69点をどのような配分でクリアするのかという作戦が大事です。

考査Aで満点ねらいたいけど、やっぱり28点くらいで、考査Bの計画1と計画3で13問、計画2で5問くらい、、もし計画3で変な問題でて、3問ぐらいできなくても大丈夫かな。。などと考えていました。

いいなと思ったら応援しよう!