地球温暖化と脱炭素対策の現状

1. 2024年の地球温暖化の現状

2024年の地球平均気温は2023年に続き過去最高を更新

気候変動対策の重要性がかつてないほど増している

太陽光・風力発電、原子力、蓄電池技術の進展はあるが、温暖化のペースに追いついていない

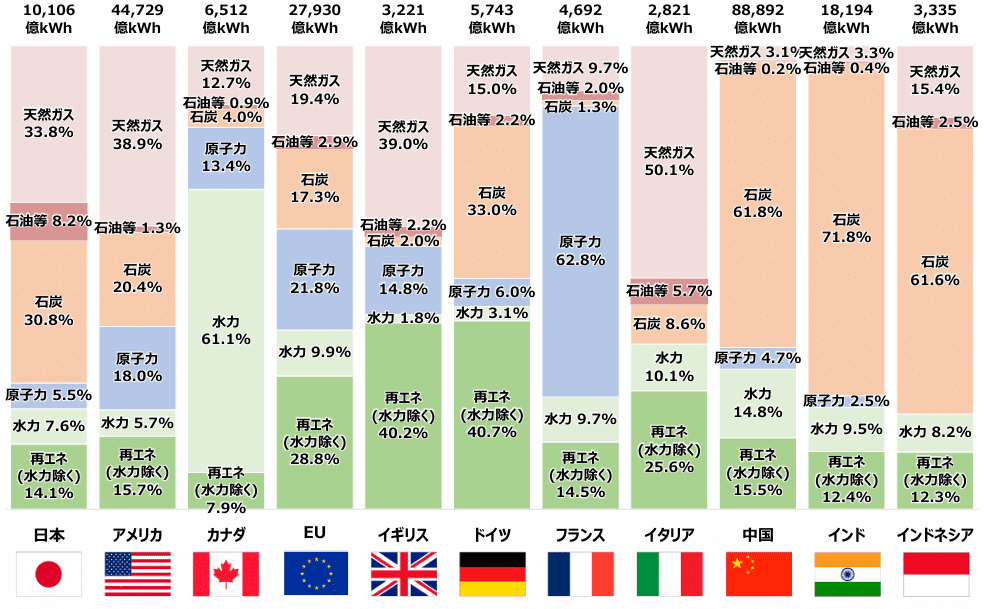

各国の電源構成

2. 企業の脱炭素化の取り組み

多くの企業がビジネスモデルや商品・サービスを変え、ネットゼロ(温暖化ガス排出実質ゼロ)を目指している

企業の気候対策は、価値を生み出すことも求められる

野心的かつ迅速な行動のためには政策の後押しが不可欠

3. 気候政策の不確実性と企業経営への影響

企業は10~20年先を見越して投資を計画するが、米国では大統領交代により政策の不確実性が生じる

特にトランプ政権への交代では、気候政策の大きな変化が予想される

企業にとって最大の試練は、4年後に政策が再び変わる可能性

4. 脱炭素投資が続く3つの理由

① 技術革新によるコスト削減

蓄電池技術の改善により、太陽光発電と組み合わせて安定したエネルギー供給が可能に

② 事業環境の変化

顧客からの環境責任への要求が増し、企業も対応を迫られる

他社に先駆けて取り組むことで競争優位を確保

③ 気候変動の影響の顕在化

山火事や洪水などの気象災害が増加し、サプライチェーンの寸断リスクが高まる

温暖化ガスの増加により、今後さらに影響が激化すると予測

5. ビジネスリーダーの意識と行動

科学とデータを信じ、気候変動リスクに対応しようとしている

エネルギー転換を進めなければならないというプレッシャーを感じている

行動しないことで生じるコスト(災害リスク、企業価値の低下など)が極めて大きい

6. 企業利益と脱炭素リスクの関係

世界経済フォーラムの報告書では、今後20年で業種・地域によっては企業利益が大きく損なわれる可能性が示唆されている

主要なリスク:

気候災害によるサプライチェーン寸断

脱炭素の遅れによる企業価値や市場シェアの低下

7. トランプ政権の気候政策の影響

化石燃料依存を減らす政策を縮小する可能性が高い

ただし、産業競争力強化のために原子力やCO₂回収技術の開発を進める可能性も

許認可や規制の見直しによりエネルギー生産全般が変化

8. 温暖化対策の現状と今後の課題

太陽光・風力エネルギーの利用が理想だが、地域や条件によっては化石燃料も必要

CO₂の排出削減技術と、排出後の処理技術の両方が求められる

「パリ協定」の1.5℃目標と現実の間には大きなギャップがあり、現状では2.5~3℃の上昇が予想される

9. 技術革新の可能性と期待

AIのように、かつて実用化が難しいと考えられていた技術も急速に発展

科学の進展やブレークスルーの予測は困難だが、技術の進歩が温暖化対策の鍵

10. 各国の脱炭素投資の動向

中国・韓国・米国・日本などでCO₂回収・貯留(CCS)技術に巨額の投資が行われている

特に中国は過去10~15年間、温暖化ガス削減技術へ積極投資し、その成果を得ている

米国が関税で対抗しても、世界市場での技術競争力を確保できるとは限らない。 以上、日経新聞よりまとめてみました。

☆私の考え方

脱炭素化:地球規模の課題と長期的な視点

脱炭素化は、地球規模で考えれば避けては通れない政策であり、一時的に停滞することがあっても、長い目で見れば人類全体にとって重要な課題だと思います。

技術革新への期待

人工知能(AI)などの技術革新によって、これまで不可能と考えられていた技術が実用化される可能性も高まっています。

短期的な視点から長期的な視点へ

脱炭素化を実現するためには、短期的な視点だけでなく、長期的な視点に立って、地球全体の未来を考える必要があります。

まとめ

脱炭素化は、一時的な流行ではなく、地球全体の未来に関わる重要な課題です。技術革新への期待を抱きつつ、長期的な視点に立って、着実に政策を進めていく必要があると考えます。