花沢山・満観峰に登って

⛰はじめに

中世のお城には天守閣も無ければ、石垣もありませんが山の地形を巧みに活用した山城が要害の遺構として、各地に残っています。

今回は、花沢城跡を巡る登山というより、ハイキングですので、緩い感じで行って来ました。ゴリゴリ感はないので本格的な山行配信をご期待なされておられる方々はスルーなさってください。

🏰花沢城跡

築城は1537年(天文6年)に、今川家臣・関口氏録が初代城守となりますが、今のところ彼の生涯や生い立ちは不明です。

勉強不足で申し訳ございません🙇🏻♂️

この山城が築城されるに至った背景には、その前年に起こった今川家の家督争い、今風に言えば相続問題である花倉の乱が起こったからです。

桶狭間合戦で織田信長に討たれてしまったことで、一躍有名になってしまった今川家当主11代目にあたる今川義元。

※東海一の弓取りと言われた義元ですが、桶狭間合戦での敗死で知名度はあるものの愚将の汚名が拭いきれません。

花沢城は花沢山の山容の地形を活かした山城です。

花沢山に登るために、花沢観光臨時駐車場に🚗車を停めるのですが、国道150号バイパスの日本坂トンネルを焼津方面に向かって抜けるとすぐの右側の小高い山に花沢城の縄張りが展開しています。

※ここまでは農道を上がって行くと、すぐ近くまで行けることが可能です。

※ここで行き止まりなので、小さなジムニーなら、切り返しも容易でしたがデカい車で来たら、大変ですのでご注意下さい。

花沢城出丸から見下ろすと、眼下に東名高速道路、国道150号線バイパスに🚅東海道新幹線と今でも交通の大動脈であることには変わりありません。

※東海道から東上して来る様子をここから常に確認していたものと思われます😎

眼下には、東名高速道路、国道150号線、

🚅が東西を貫きます。

花沢山を登るには一旦、花沢の里・観光臨時駐車場にまで戻って来ます。付近一帯は地元の方々の生活道路ですので遠慮しながら通行し、白い軽トラ🛻が来たら、最優先で道を開けます。

※こんなに広く設けていただき、感謝に耐えません🙇🏻♂️

これ以外にも第二、第三があり満観峰の人気度が窺えます。

花沢城は山城でした。中世の山城には天守閣や石垣はありませんが土塁や堀切に城戸などの遺構が当時の有り様を連想させます。

武田勝頼と徳川家康で激戦が展開された遠州・菊川市上土方・下ひしにある高天神城跡にも山城ファンを唸らせる遺構が残っています。

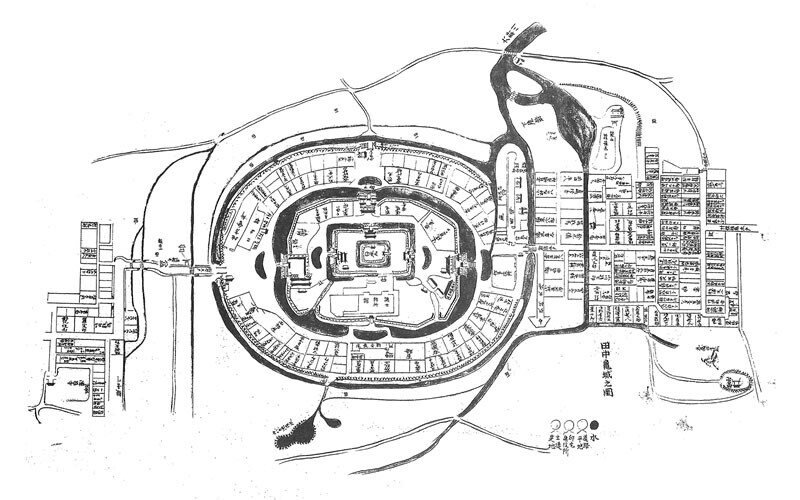

花沢城址もただ交通の要衝に、自然の地形を巧みに活かした築城で、城郭調査してみると国土地理院が発行する正解な地図🗾がない中世で、よくぞ山城の縄張りをしたものだと、感心してしまいます。

学生時代に、益子焼で有名な栃木県益子町の西明寺城址の城郭調査に、お亡くなりになられてしまった東海大学文学部史学科 故 石丸煕教授のご指導の下、三年間お手伝いさせていただきました。

その西明寺城も中世の持つ典型的な山城でしたが、山容の地形を活かしながら曲輪の配置、土塁や堀切に城戸など南朝・北朝時に揺れた益子氏が真岡氏、宇都宮氏との関係も伺い知れた名城です。

西明寺城の史的分析の詳細は、『益子町史』中世編に記載されています。

花沢観光臨時駐車場から歩き始めます👣

※花沢保存地区に向かい、その先に🥾登山口があるようです

⛰花沢地区から花沢山へ

保存地区を東に小坂へ向かうように、ゆったりとした登り坂を歩きます。

小川のせせらぎが風情を醸し出します。

※林道を登り始めてすぐにありました。

🪧によれば、山肌の大きな🪨岩がオシャモッツァンと呼ばれていて、歯痛や子どもの病にご利益があるとか。

林道をゆっくりと歩みます。

いろんな発見がありました。葉書の由来です。

※保存地区で見かけた🌿タラヨウ。

弘法大師が🌿葉に文字を書き、伝えてから葉書きが始まったと、されているそうです。

景観がよく、喫茶店もありました。

※車一台がやっと通れる細い一本道ですが、奈良時代はここが主要幹線道路だったのでしょうね。

紅い実はたぶんマンリョウ。

恥ずかしながら、未だにセンリョウとマンリョウ

の区別がつきません😅

マンリョウはカラタチバナ科、花言葉は「祝福」『万葉集』では大伴家持の詩があります。

「 この雪の 消のこる時に いざ行かな

山橘の 実の照るも見む 」

⛄️粉雪が降る日に、消え行く前にいざ出発してセンリョウの紅い実が照り返して美しい景色を見たいと、歌った大伴家持。

静岡は暖かいので雪が降ることは稀ですが、都では粉雪が舞う日もあったのでしょうね。

※休憩所にもなっていて、誰でも利用出来るようです。

※歌碑には、

「焼津辺の わが行きしかば 駿河なる

阿部の市道に 逢いし児らはも」 春日蔵首老

「かつて焼津の路を歩きし時に安倍の市に向かってすれ違った子どもは今頃、何をしているだろうか?」と、旅情を誘う歌のようですね。

そんなセンチメンタルな気分にさせてくれそうな花沢路です。

しばらく歩くと、花沢山に向かう林道との分岐があり、ここを右に上がります。満観峰へ行くには真っ直ぐ登って行くのですが、観光客たちとはここでお別れです。

※右に進むといきなり、ひっそりとします。

YAMAPでも、ここを右にとのことで独り上がっていきます。林道は一本道かと思いきやS字に曲がってすぐの分岐点は左に上がります。

YAMAPでも林道の分岐は左に行くようルート設定されていました。

※最初は右に行ってしまい、5分ほどでルートから外れているとYAMAPが教えてくれたので、分岐点のここまで戻り左に再出発です😅

やはり、YAMAP頼りになりますね。心細くなりそうですが、ルート設定の正確さに驚きました。

※YAMAPでもここから登れと、あります。

この🪧小さな看板が無ければ通り過ぎていました。

1/25000国土地理院の地図も持っていきましたが、やはり最初に来る場所は不慣れな点も多く、地図やコンパスだけでは考えさせられますが、そんな時でもYAMAPは、正確にルート案内をしてくれて頼もしい限りです👍🏻

※いよいよ登山ルートに足を踏み入れます。

※階段も整備されていて登り易いです。地元の方々の行き届いた整備に感謝しながら、登ります🥾

※登山道の整備だけでなく野草の保護にも取り組まれているご様子が窺えます。

20分も登るとT字の分岐点に辿り着きます。

※花沢山には左に向かいます。

※下を走る高速道路やバイパスの通行音がしていました。

ここから、急な階段が始まります。

※登山道の整備で階段作りは、大変労力を要します。

私も東海大一高山岳部時代に、日本平登山ルートで階段整備に従事したことがあります。

本当に、力仕事でした💦

階段の段数を数え忘れていました😅

とにかく、階段、階段また階段。一気に高度を稼ぎます。

※標高450m。日本平より高い山でした。

※ここで、小休憩です。

花沢山山頂から西側、焼津・志太平野を眺めると、こんな感じです。武田信玄も今川氏の弱体化がはっきりとした際に、駿河侵攻時の最中、花沢城を攻略しました。信玄にとって、交通の要衝である日本坂を越え小坂に向かう旧東海道を抑えることは、大切なことでした。

※焼津港の前身・小川湊も視界に入ってます。

翻って東に👀を向けると、

※左に見える小高い丘は、通称〝朝鮮岩〟と、呼ばれている富士山絶景ポイントの一つです。

とりわけ、早朝での朝鮮岩からの🗻富士山の眺望は中々の絶景です。

※安倍川を挟んでの静岡市街の先に🗻富士山。

花沢山を下山し、旧日本坂峠へ向かいます。

いきなりの急坂。

※この急坂を見て、ここを登って来なくて正解でした。

登って来れば、降りる。当たり前のことですがやはり、急坂を見ると躊躇してしまいます🤣

カシオのプロトレックが正解なら、標高428mから311mまで一気に下がります。標高差117m。

数字以上の迫力がありました。

□ 難所・日本坂峠

20分ほど降りると突然、視界が開けて四ツ辻が眼前に広がり、ここが旧日本坂峠か?

と、思うような場所です。

🪧があって、日本坂峠と確認できます。

※通り過ぎてから旧日本坂峠を撮影出来るポイントに。

ここを観て、いにしえに思いを馳せます。

古くは大和建命《やまとたけるのみこと》、初代の征夷大将軍として東征して行った坂上田村麻呂《さかのうえのたむらまろ》、みな過去の英雄たちはここを徒歩や馬で越えて行ったことでしょう。

周囲に生い茂る樹木はもの言わぬ生き証人です。

※🪧に見入ってしまいます。

現在の東海道は藤枝から岡部を通る北にあり、宇津谷峠を縫うように東西に延伸していますが、奈良時代の官道・旧東海道はこの辺りを東西に伸びていました。花沢城から花沢山を経由して北上する稜線を跨ぐ四叉路が旧日本坂峠で、東海道の難所の一つでした。

※日本坂トンネルは国道150号線や東名高速道路でも交通の要所になっています。

急坂を降りてすぐに急登が待っています。急登をひと段落して振り返ると花沢山の山容が確認できました。

※下がって上がるちょっともったいない気がしますが気を取り直して満観峰に向かいます。

満観峰で🍜を食べると心に決めています😠

旧日本坂峠から登り始めたら、来年の📺大河ドラマの主人公・徳川家康も眺めたという富士山絶景ポイントがありましたが、10月末の撮影日はあいにく🗻富士山のご尊顔は拝めませんでした😢

その絶景ポイントがこちら⬇️

※☔️が降らないだけでよし、とします。

ちゃんと、ベンチまでありました。

再挑戦するかは体力と体調と相談します。

通称〝家康のベンチ〟は、標高355m付近にあります。🪧ベンチの看板もありますので、見落とすことはありません。

見上げてみると、また階段です。

※この辺りの階段整備は難儀したはずです💦

階段も木製のものから耐久性の高いコンクリート製で木をあしらったデザインの階段を用いていますが、純木より重いはず。

🚁ヘリでの荷下ろしが出来ない場所ですので、きっと人力で荷を挙げたのでしょう。

本当にご苦労様です🙇🏻♂️

※平坦な道になるとホッとします。

が、すぐにまた階段です。

※最近、ビルの階段は極力エスカレーターやエレベーターを使わないようにしました。

🥾登山には階段登りが〝一丁目一番地〟です。

途中、こんな急坂であるにも関わらず、国土地理院の職員さんたちが自力で担いで設置したと思わられる測量の際の三角点がありました。

※三角点を設置するために、測量機器のトランシッドやレベルなど多くの測量機器に加えて石で出来た三角点。

荷物を運ぶことに長けた強力たちが歩荷で、

挙げたのでしょう。

空荷に近い状態で登っても一苦労なのに、歩荷で挙げた強力たちの仕事ぶりは、

まさに〝Good job👍🏻〟です。

土曜日お昼12:15NHK第一で放映しています👍🏻

中川兄弟とサチ子さんの掛け合いの中、素晴らしい仕事ぶりには👍🏻〝グッジョブ〟を披露してます。

( NHK土曜日お昼12:15分からに放送の『工場探検ファクトリー』)を観てらっしゃる方なら、👍🏻は、解ります。

再び、階段攻めです🤣

※階段の段差が低くなって来て、少しホッとします。

※左に行くと「蔦の細道」を経由して宇津谷峠に行きます。

「蔦の細道」では、藤原業平の歌碑がありますが、

ここはその昔、〝追い剥ぎ天国〟と呼ばれ、

被害者で一番高貴な方は鎌倉幕府三代将軍・実朝の正室千枝が被害に遭いました。

当時の駿河国守護は北条時政。

正室が京都からの都人。

関東の武士団は地元での婚姻関係で

絆を深めていましたので、都人から姫を迎えることには

様々な雑音もあったことでしょう。

時政の脇が甘かったのか?それとも穿った見方をすれば、

都人を揶揄う意図があったのか?

📖『吾妻鏡』にはその点、触れられていません🤔

満観峰へは右のようですので、トラバースするように、右ルートを選択します。

『そして、いよいよその時がやって来ます❗️』

(松平定知アナウンサー風に語ります🗣)

※標高466m、花沢山山頂とほぼ変わりません。

※山頂に来ても富士山は拝めませんでした😢

満観峰山頂ベンチで、いよいよカップ麺ではなく、インスタントラーメンを作ります。

🥬野菜を炒めて、サッポロ一番みそラーメン❣️

私の個人的感想ですが、山では何と言ってもサッポロ一番、味噌ラーメンが一番美味しく感じます😋

※伝統の味、サンヨー食品のヒット作だと、個人的には思っています。

コスパ❣️か高いです😋

キャベツを刻み、もやしと薄切りにした🥕人参に微塵切りしたネギ。焼豚やハムを持って来るのを忘れてしまいました😅

自作の🍙オニギリと合わせてのラーメンライス合わせ技一本です❗️

※少々水を入れ過ぎました😅

⛰山で食べる🍜インスタントラーメンって、なぜこんなに美味しいの⁉️

大満足の一杯を満喫です😋

そう言えば、学生時代に登った北穂高岳。涸沢ヒュッテの対岸にある涸沢小屋で食べた味噌ラーメンと🍺生ビール、美味しかった❗️

あれで、北アルプス縦走に嵌りました。

※背景には奥穂高岳・涸沢岳。

ここに行き着くことが出来た登山者のみが味わえる醍醐味があります。

それまで、南アルプスや八ヶ岳の縦走しか知らなかった私には、カルチャーショックのような出来事でした。

山で飲む生温い缶ビールではなく、冷えた🍺ジョッキの生ビール❣️

天国に一番近い山小屋です。

さらに驚いたのが北穂高小屋です。山頂直下、標高3100mにある天空の山小屋です。

テラスから見える大キレット越しの槍ヶ岳は絶景ポイントだです。

北穂高小屋の食堂にあるオーディオのターンテーブルは、糸ドライブの本格派。テーブルの厚さも20cmはありました。

クラシックが流れていて、北穂高山頂で本格的なクラシックが聴けるとは想定外でした。

しかも食堂内や空いた窓からテラスを覆う音色は、♬ベートーヴェンの5番、第二楽章。

※この頃から徐々に進む鉛中毒の影響で、偏頭痛に悩まされ始めた学聖・ベートーヴェン。

彼の苦悩は凡人の私には図り知れません。

彼はこの有名な交響曲に『運命』とは名付けていません。

正確には、

Symphonie No.5 c-moll op.67

交響曲第五番 ハ短調 作品67。1808年に完成します。

有名過ぎる第一楽章より、第二楽章の方がベートーヴェンらしいと思います。

当時の写真が見当たらないので、涸沢小屋と北穂高小屋はググッてみました。

ラーメンを食べ終え下山です。

※下山ルートはそれほど急な坂はなく満観峰に行くだけなら、こっちからのルートの往復の方が簡単です。

小さなお子様連れの家族や愛犬を連れた老夫婦もいて、日本坂峠から向かうより簡単でした。

※真っ直ぐ行くと宇津谷峠に、左へ折れ曲がって鞍掛峠に下山です。

ここでゆっくりとラーメンを食べている方々もいました。

左へ曲がって下山するのですが、左斜面が何ヶ所か崩壊していたので☔️の日の通行は要注意です。

※左斜面の一部が崩壊していました。

※標高288m、満観峰からの下りは40分ほど。

難しい所もなく、拍子抜けするような感じです。

※もう少し山の気分を味わいたい方は右の登山道へ。

農道をのんびりと歩くのもいいでしょう。

でももう少し登山の気分を味わいたいので、登山ルートへ。時間は稼げます。

途中、水場もありました。

※途中、農道が横切っていましたが再び登山ルートへ。

※ひょんな所から出て来ます。

ここでハイキングは終わりです。

※未だ🍁紅葉には早かったようです。

花沢地区に降りてくれば、先ほどの花沢地区観光臨時駐車場まで10分ほどの散策です。

◇法華寺

🍁紅葉には未だ早かったので、下山ルートの途中にある法華寺に再訪しました。

万葉の古道に建つ名刹・法華寺は、焼津市の北部標高501mの高草山の東の山間にあります。花沢川の穏やかなせせらぎが風情を醸し出すこの地域は花沢地区歴史的建造物保存センターを中心に、30戸ほどが花沢川に沿って南北に広がっています。

※駐車場はないので車なら花沢地区観光臨時駐車場に置いて、歩いて参拝です🙏🏻

※満観峰へ向かう登山ルート途上にありました。

焼津市で唯一の天台宗の寺院です。

創建は天平❗️天平10年(738年)2月、駿河一国三十三観音 第10番になっているのは、「子育て観音」として有名な「花沢の乳観音」があるからです。創建はあの有名な高僧・行基老師で静 駿河で二大寺院とされた建穂寺も行基の創建です。

法華寺のある花沢村はかつて、奈良時代の主要官道の旧東海道が東西に通っており、難所の一つ日本坂越えの要衝の地でした。

※鮮やかな🍁紅葉です。こん身近に🍁を鑑賞出来るなんて、今まで知りませんでした。

※灯台下暗しとはよく言ったものです。

ただし、法華寺の寺伝が伝承なのは、永禄13年(1570年)1月4日に、武田信玄が法華寺の上に位置する花沢山の山容を利用して築城された花沢城を攻め寄せて、花沢城守で今川家臣・小原肥前守資良《すけよし》が高草山に着陣した武田信玄の先鋒、旧今川家臣・岡部正綱、孕石《はらみいし》源右衛門と激闘した際に、寺院も焼き討ちにあい、建造物や古文書が焼失してしまったためです🥺 結局、1月27日に多勢に無勢で城守が降伏し、遠江に退去しました。この後、花沢城を陥落させた武田勢は藤枝の田中城も落城させています。

法華寺は安産祈願でも知られています。

別名〝乳観音〟とも呼ばれて、伝説も残ります。

※些少ではございますが、浄財を入れ🙏🏻

花沢地区観光臨時駐車場があって、大変便利でした。150号バイパスから入って来るには、少し土地勘も必要ですが、最近はナビも優秀なので、登録ポイントを設置しておけば、難なく辿り着きます。

※たくさん停めれる上に、🚾公衆便所もあり、静岡市側から登るより便利です。

YouTubeでも歴史学者、小和田先生が花沢城址の出丸、八の曲輪を女性アナウンサーと共に、紹介している動画をつい最近、配信されていますのでご興味がお有りの方はそちらをご高覧下さい。

登山ルートの詳細は、YAMAPに掲載しています。

所要時間 5:15

走破距離 8.3km

標高差 702m

歩行数 17407歩

消費カロリー 1508kcal

(終わり)