#010 Agoraファブリックの耐光・耐水圧を検証[曝露実験 前編]ルーフトップに2年出しっぱなしにしたAgoraファブリックを使用したソファクッションの汚れや退色をチェック!

こんにちは。こちらは、弊社bp international tokyoがメール配信しているニュースレターを公開・ストックするnoteとなっています。

bpが取り扱うテキスタイルブランドの中から『Aquaclean / アクアクリーン』『Agora / アゴラ』をメインに、各ブランドの特徴や本国での最新情報、環境への取り組みなどについてご紹介いたします。

100%Solution Dyed Acrylic(アクリル原着糸)を使用し、高い耐久性と機能性だけでなく、意匠性をも備えたまったく新しい高機能性ファブリックAgora / アゴラ。(Agoraファブリックの詳細は、note記事「#009 Agoraの特徴を簡潔に説明!」をご覧ください)

bp International tokyoでは、実際に日本で屋根がないアウトドア環境で出しっぱなしにした場合、どのような汚れ方をするのか? ついた汚れはいかに簡単に落とせるのか?を、実際にこの目で確かめたい!という思いから、2年前より都内ビルの屋上でさまざまな条件のソファクッションを揃えて曝露実験を行っています。

雨の日も風の日も出したままにすること約2年。今回の記事では、その結果をみなさまにシェアいたします。

本記事[曝露実験 前編]では、ルーフトップに2年間放置したソファクッションは退色していないか? 中材はどうなってる? 耐水圧が高いAgoraファブリックに止水加工は必要か?などを確認していきます。

次回の記事[曝露実験 後編]では、汚れのチェックと洗濯実験をお届けします。

都心のルーフトップはなかなかに過酷な環境。2年間、雨の日も風の日も屋上に放置・観察した結果

生地そのものや中材、止水加工の有無など、条件が異なるクッションを用意して、比較実験をスタートしました。

◼︎実験に使用した生地や中材

【A】背クッション

生地: Agora PANAMA 1322

中材:アウトドア用

【B】背クッション

生地:Agora PANAMA 1322

中材:一般的な化学繊維のもの

【C】ピロークッション

生地:Agora PANAMA 8013

中材:アウトドア用

【D】ピロークッション

生地:Agora PANAMA 8013

中材:アウトドア用

※【C】と【D】は同条件

【E】座クッション

生地:Agora WABI 1884

中材:本格アウトドア用(通水性が高いもの)

裏面:ネット仕様

【F】座クッション

生地:Agora WABI 1884

中材:一般的なウレタン

【G】ピロークッション

生地:アウトドア用アクリル製生地*

中材:一般的な化学繊維のもの

【H】座クッション

生地:Agora (止水加工あり)

中材:一般的なウレタン

*一般的に「アウトドア用」と謳われているファブリックでも「屋外で使用しても構わないが、出しっぱなしはNGなもの」「軒下を推奨するもの」など、その性質もさまざま。

用途がフィットしないファブリックを使用することで、想定外のトラブルが発生しているのも現実です。

アウトドアファブリックを選ぶポイントは、用途やシーンに合わせた生地や仕様を選ぶこと。今回の実験が、機能性ファブリックを選ぶ参考になれば幸いです。

◼︎実験の条件や環境

◎期間:2022年11月初旬~

◎場所:都内某所屋上(5F)

◎日照環境:屋根はなし。周囲に日光を遮る建物やパラソルなどもなく、日照はなかなかに過酷。

直射日光に照らされ続け、強い風で吹き飛ばされたり、雪が積もったり、大雨が降ったり、鳥のフンが落ちたりと、室内ではあり得ない環境です。

太陽光が当たる表面(左側)と、太陽光が直接当たらない裏面(右側の折り返した部分)の退色具合の違いからも、過酷な日照環境であることがわかります。

退色チェック_Agoraファブリックは太陽光や漂白剤にも屈しない?

2年間、太陽光に晒されたAgoraファブリックの色をチェック!

太陽に照らされ続けて2年経過したAgoraファブリックが退色していないか?をチェックするため、サンプルブックとの比較をしてみます。

埃や細かな土の付着でくすんで見えますが、Agoraファブリック【E】【F】ともに、太陽光による退色は感じられません。

濃色のAgoraファブリック【C】【D】も同様に、サンプルと同等のクオリティを維持しています。

一方、【G/アウトドア用アクリル製生地】は、サンプルと比較して明らかな退色が見られます。太陽光が直接当たっている表面と、影となる裏面に明確な差があることから、太陽光による退色ということがわかります。また、一面にカビも見られます。

実際に漂白剤を用いたメンテナンスでも退色しない?をチェック!

屋外に放置して2年が経過した状態で、漂白剤を入れて洗濯機で洗ったAgoraファブリック【C】【D】がこちら。

陽光による退色のみならず、漂白剤による退色も感じられず、セルフメンテナンスの際に漂白剤を使用しても色褪せの心配はないと確認できました。

中材とファブリックの組み合わせによる違い

背クッションの中材はアウトドア用を選んだ方がいい?

Agoraファブリックの大きな特徴のひとつに「非常に高い耐水圧(水が染み込みにくい)」が挙げられ、生地に水滴を落とすと玉のようにするすると滑り落ちます。

実際、耐水圧の高さがクッションの中材にどのように影響するのかを見てみましょう。

以下は、実験開始から2年が経過した【A/アウトドア用の中材】と 【B/一般的な化繊の中材】の比較です(どちらもカバーはAgoraファブリック)。

これといって大きな差は感じられません。2年間、屋外に出しっぱなしでこの美しさは「Agoraが持つ耐水圧の高さならでは」と表現しても過言ではないでしょう。2年程度であれば、クッションの中材は通常の化繊でも問題なさそうです。

出しっぱなしとはいえ、観察期間はまだ2年。引き続きウォッチしていきます。

Agora生地 or アウトドア用アクリル製生地、中材への影響を比較

ここまでの結果を見ると、気になるのは「アウトドア用アクリル製生地とAgoraファブリックの比較」です。

【G/アウトドア用アクリル製生地×一般的な化繊の中材】では、生地・中材ともににうっすらとカビが付着していました。ヨーロッパではアウトドア用アクリル製の生地は、出したままにはしないホームユースとして利用されているようです。

365日24時間 屋外に出したままの状態で使用するならば、アウトドアユース最強と名高い原着アクリル製ファブリックを使用するのが賢明かもしれません。

座クッションには、通水性が高い中材が必要か?

次に、座クッションで、【E/本格アウトドア用中材(通水性が高いもの)+裏面ネット仕様】と【F/一般的なウレタンの中材】(ともにカバーはAgoraファブリック)を比較してみます。

一見、大きな違いは感じられませんが、よく見ると【F/一般的なウレタンの中材】にうっすらとした汚れが確認できました。

【F/一般的なウレタンの中材】に多少のカビと汚れ、ウレタンの傷みは見られるものの、耐水圧が高いAgoraファブリックを使用するならば、座クッションの中材は通水性が高いのものでなくても問題はなさそうです。

とはいえ、こちらの観察もまだ2年。継続してウォッチします。

︎本格仕様のアウトドア用中材は、台風や大雨に晒される環境に有効

2年に及んで観測を続けていると、台風や警報が出るほどの大雨に晒されることもありました。

台風後のクッションを【E/本格アウトドア用中材(通水性が高いもの)+裏面ネット仕様】と【F/一般的なウレタンの中材】(ともにカバーはAgoraファブリック)で比較してみましょう。

←台風の直後(左の写真)

【E/本格アウトドア用中材(通水性が高いもの)+裏面ネット仕様】【F/一般的なウレタンの中材】ともに水を含んで重い状態。台風クラスの雨だと、耐水圧が高い(水が染み込みにくい)Agoraでもこうなります。

立てかけて約2時間後(右の写真)→

【E/本格アウトドア用中材(通水性が高いもの)+裏面ネット仕様】の水ははけているが、【F/一般的なウレタンの中材】は下部に水が溜まったまま。本格的に濡れた際の乾き方に大きな差があることが分かりました。

天候がすぐれない時に屋内や軒下に避難できない環境において、近年増えている台風や大雨を考慮するならば、通水性が高い本格的なアウトドア中材を使用したり、裏面をネット仕様にするなどの対策は有効です。

耐水圧が高いAgoraなら、止水加工は必要ない?

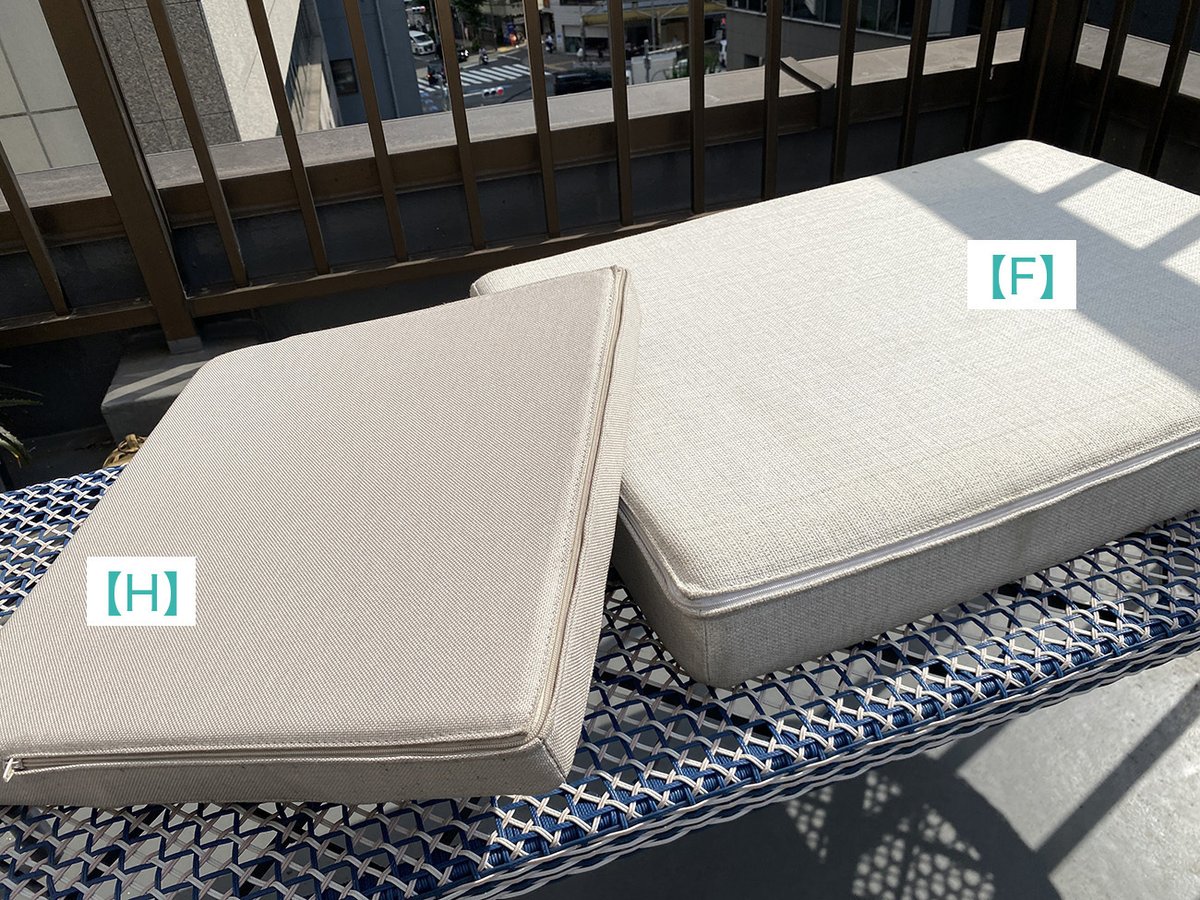

Agoraファブリックにも止水加工のご用意はあります。そこで、高い耐水性を誇るAgoraファブリックでも止水加工は必要なのか?を検証するため、座クッション【H/止水加工あり】【F/止水加工なし】(ともに中材は一般的なウレタン)で、止水加工の有無による比較をします。

まずは外観。これといった違いはありません。

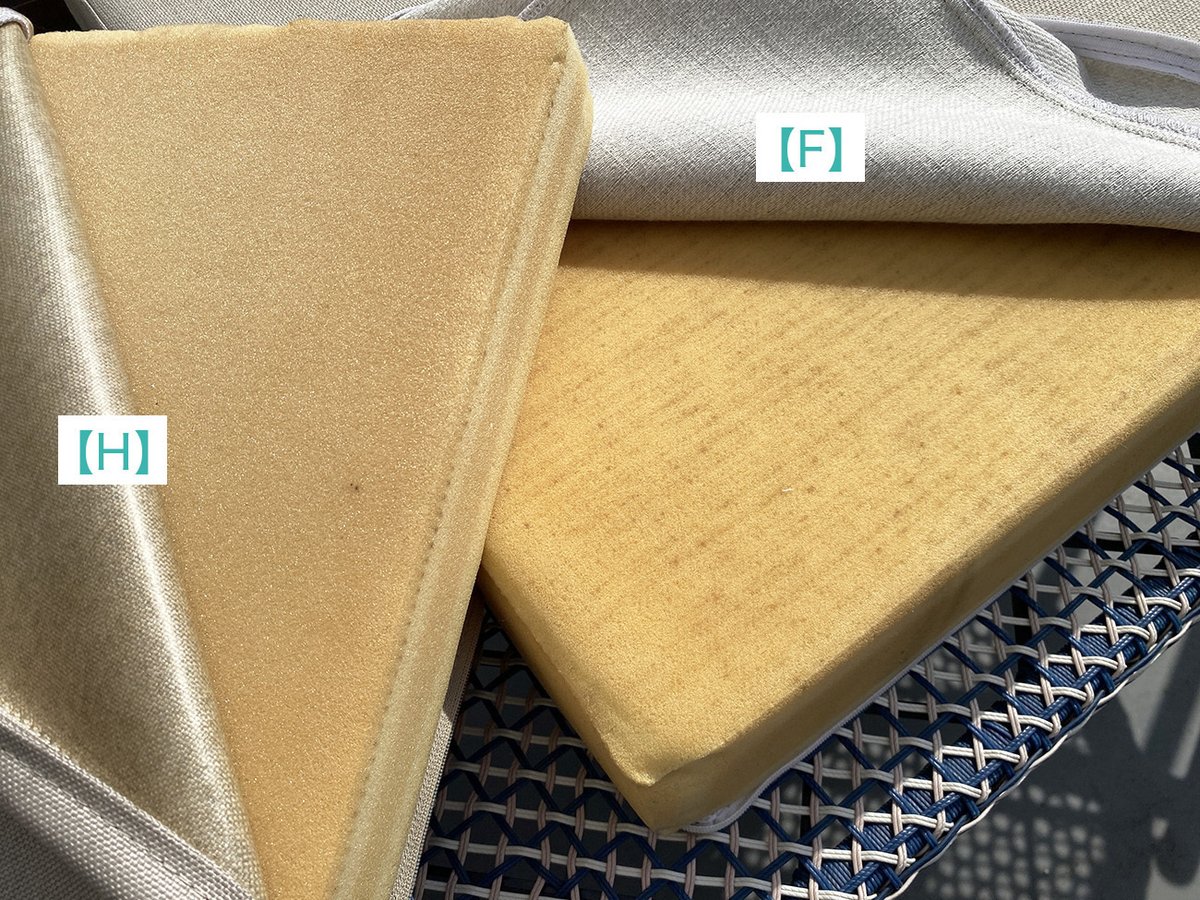

次に、中材のようすをチェックします。

パッと見た感じ、どちらもきれいです。

よく見ると、【F/止水加工なし】の端の部分に多少の汚れと傷みが確認できます。

台風や警報が出るほどの大雨を想定すると、止水加工付きの生地を利用するのがベストではあるけれど、費用対効果を考えると、止水加工は必要ないのかもしれません。

止水加工の有無よりも、どんな環境でどのように使用するのかを見極めて、中材や加工を決定するのがよさそうです。

アウトドアファブリックを選ぶポイントは、用途や使用シーンの条件を見極めること

冒頭の「実験に使用した生地や中材」部分で述べたように、アウトドアファブリックを選ぶポイントは、用途やシーンに合わせた生地や仕様を選ぶことが重要です。

bp International tokyoでの曝露実験は、「屋根なし」「完全に出しっぱなし」という極端に過酷な環境で行っていますが、実際の使用シーンでは「雨を凌げる程度の大きな屋根がある or ない」「使用しない時間は屋内にしまう or カバーをかける or 一切しまわない」など、条件もさまざま。

例えば、雨が少し降り込む程度のテラス席での使用なら、高価な本格アウトドア用中材や止水加工は必要ないかもしれません。

このような選択ができるのも、染色堅牢度が高いアクリル原着糸を100%使用し、耐水圧が高く、耐光性に優れたAgoraファブリックのメリットであると言えます。

次回の記事では、[曝露実験 後編]としてさまざまな洗濯実験をお届けします。

Agoraファブリックの強みや特徴は、以下の記事でもご紹介しています。アウトドア・インドアを問わず、生地選びの参考に是非ご活用ください。

弊社bp international tokyo が取り扱うファブリック『Aquaclean』『Agora』の特徴は、bp internationalのブランドページでご覧いただけます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

それではまた次回!