トールボーイスピーカーの改善 その2

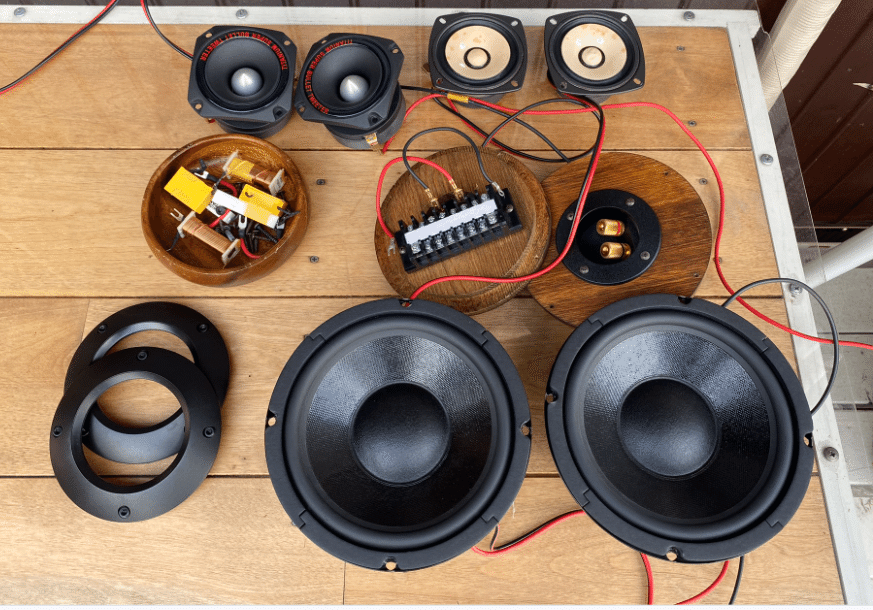

ウーファーが届いたので分解作業開始です。

スピーカーの中身を見たことない人は多いと思うので、写真多めに詳しく書いてみます。

前回はこちら。

トールボーイスピーカーの改善 その1|ぼよん (note.com)

作業開始!

とりあえず、外に運び出して並べてみました。

左下が追加するウーファーです。GRS 6PF-8

Greate Replacement Speaker の略なんだってさ。

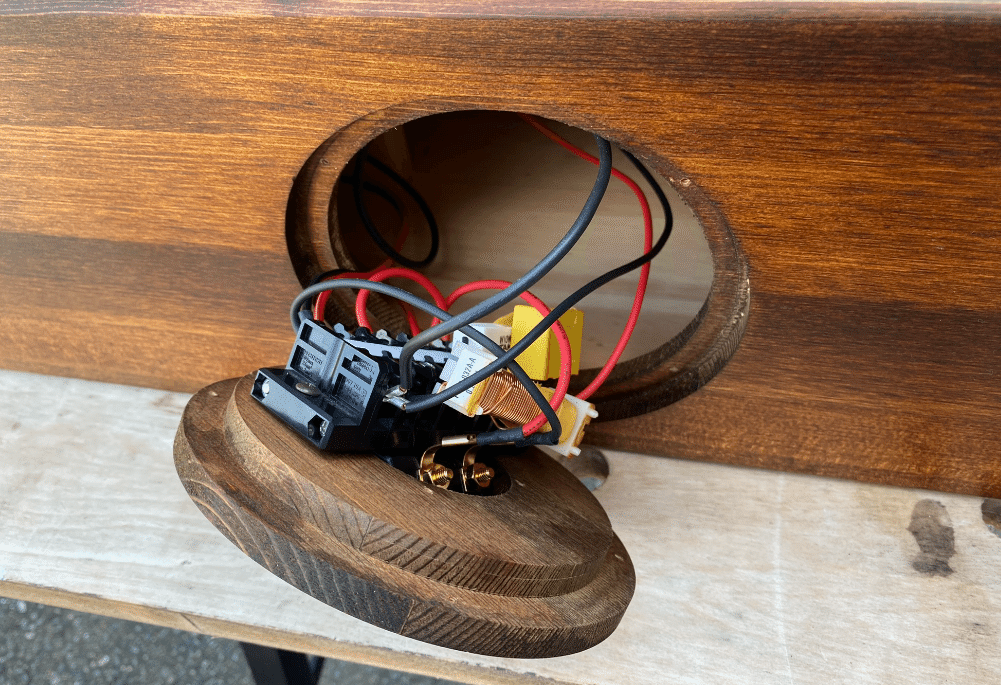

背面の蓋を外したところ。

ネットワーク部品が蓋の裏にくっついてます。

一応、そういう意図で設計しました。

ネットワーク部の解説

数年ぶりに見てびっくり。

分解したら組み立てきらんぞー。

スピーカーの中にはユニット本体以外にだいたい3種類の電気部材が入っています。それぞれの部材も多種あるのですが、音響特性により種類が定まってくる。

誰も読まない気がするけど説明してみよう。

かなり奥が深い話題なので入り口部分のみです。

おれもそんなに詳しいわけではないです。

そのうち自作したい人が、この記事を読んで勉強しだすかも。

・コイル:高音域をカットする効果がある。主にウーファー側につける。空芯コイルという芯なしのコイルがひずみが少ないが、たくさん巻かないといけないうえに電気抵抗を減らすために線が太くなるため高額になる。1個3000円とか。

写真のように宙ぶらりんにしてはいけない。コイルは磁力を発するので交流電流を流すとコイル自体が振動してしまう。振動すると想定している音がでなくなるので固定しないといけない。

・コンデンサ:低音域をカットする効果がある。主にツイーター側につける。音響用はフィルムコンデンサを使うのだけど、安物ツイーターには電解コンデンサが最初からくっついてる。上の写真の黄色部分はPARC Audioのフィルムコンデンサ。1個数百円程度で買えるけど、静電容量が決まらないのでいくつも買うことになる。左右なので2こづつ。

・抵抗:音量を下げる。ツイーターは能率が高いのでうるさくなりすぎる。抵抗を追加して音量を下げる。音響用はセメント抵抗を使う(写真の白い部品のこと)これも抵抗値が違うものをいくつも買うことになる。1つ数百円。

これらは1個1個はそんなに高いものではないかもしれないけど、調整用混みで2セット揃えてみると、合計でえらいことになってしまう。

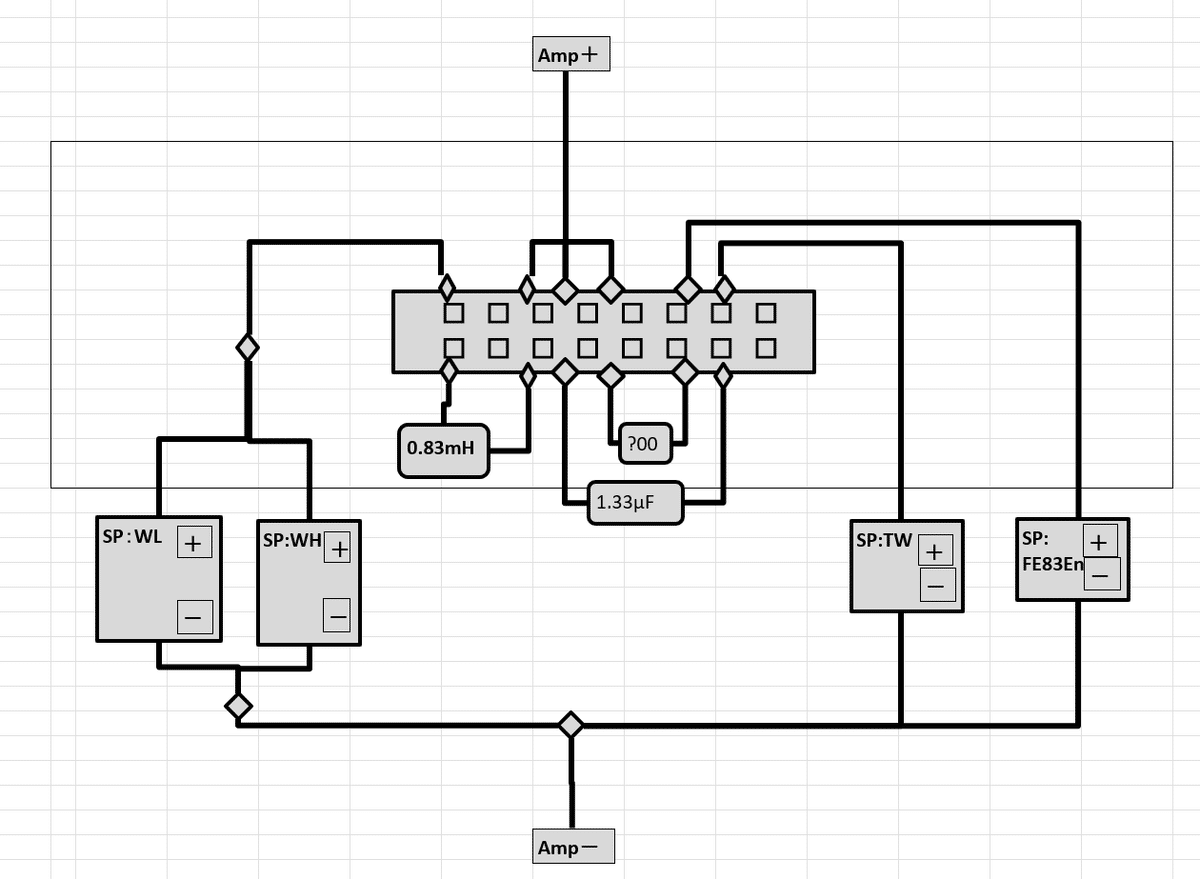

古いExcel資料をみつけた。当時、おれが書いたんだなぁ。

・ウーファー2台構想だったのがわかる。(けちって1台になった)

・スコーカーにもコンデンサがついてる。(後から外した記憶あり)

・コイルのインダクタンス値が実装と違う。

なんか、あんまり役に立たない気がしてきた。

実際の組み方と違う。忘れよう。

スピーカーの中に縦横のつっかえ棒のようなものが見える。

これは「箱鳴り」抑制のためのサブフレームです。

(かっこ良さそうな表現にしてみた)

だいたい60cmを超えると箱鳴りといって特定周波数で共振して嫌な音が出るようになります。

「箱鳴り」は物質の固有振動数が作用するので、材質や大きさによって変化します。

おれはパインの集成材で横幅15cm前後で作ることが多いので60cm超えると箱鳴りをするという経験則を知っています。

この嫌な音を低減するために内部につっかえ棒を入れてます。(サブフレームちゃうんかい!)

このスピーカーは大きいので3本入れてみました。

追加のウーファーはここに入れよう。

センターが下から30.5cm の位置です。

装着イメージが湧く???

このスピーカーは背面にダクトがある。

よく見ると、ダクト穴が2重になってる。

多分、これは穴のサイズを間違えてその後に補修したんだと思う。

すごいな。ぴったりやん。

更に驚きなのは、作った本人はまったく記憶にないってこと。

サイズ間違いに気づいたときはショックだったと思うんだけどなぁ。

空になった箱

全バラした部品

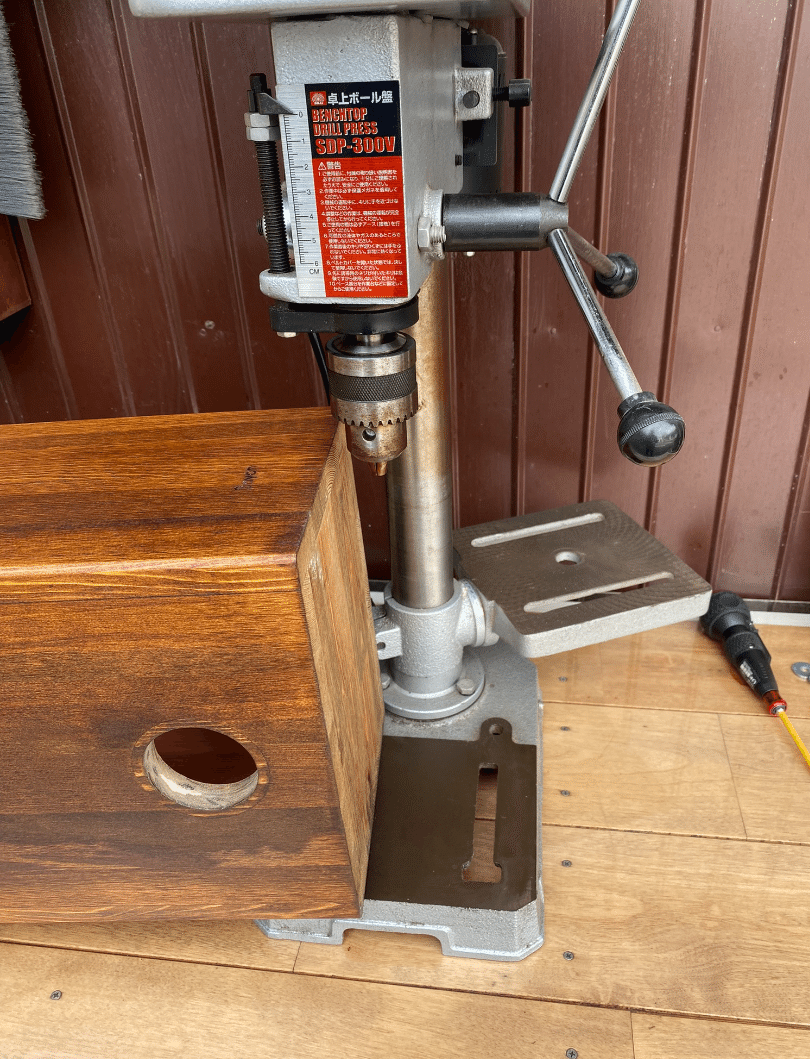

いざ、開口!

あかーん!でかすぎてボール盤が使えない。

常々思うのですが、ボール盤はでかいほうがいいです。

このボール盤はそれなりのサイズです。運ぶのもしんどい。

でも、見た目のでかさほど使える範囲は広くない。

かといって、これより大きいものは置き場所がない。

やりたくないけど、ドリルで開口!

自在キリは結構危ないんです。軸がブレると暴れだす。

負荷を上げないで、ちょっとづつ削っていかないといけない。

できた!裏側に毛羽立ちがあるのはやむなし。

通常は表と裏から削るものなのですが、今回は表からしか削れません。

電動ドリルが焦げ臭い。負荷をかけ過ぎました。

電装品の準備

もう夜になったので、屋内で電装品の準備だけやります。

丸型の圧着端子は端子台の付け外しがめんどくさいので開放型に交換します。

何気に写真に写ってる右上の工具は先月購入したもの。

これがなかなか良いです!

車関係やスピーカーならこれでカバーできると思う。

おれは今までたくさん寄り道して使いづらい工具ばかり買ってしまった。

あ、精密機器や屋内配線はサイズと形状が合わないので別の工具を揃えてください。

0.75sq の被覆をカットしています。

0.75 sq というのは、電線(より線)の断面積が 0.75 mm2 ってこと。

家庭用のスピーカーの内部配線にしては十分に太いほうだと思う。

しょぼいスピーカーはほんとに細いです。

0.75 sq の許容電流は 7A だそうです。(条件あり)

スピーカーに流れる電流や電圧って・・・どれぐらいなんでしょうかね。

一般家庭の部屋レベルだと出力は数Wだそうです。仮に5Wで合成インピーダンスが4Ωとすると、W=RI^2 なので、

I=root(W/R) = root(5/2) = 1.58 A ってことになる。

7Aは 十分な許容電流値です。

ちなみに 0.75 sq を使ってる理由は・・・適当でした。

電気工事士の勉強をやるまでかなりいい加減にやってました。

今は端子の圧着や工具の選び方や取り回しなど気にしながらやるようになりました。

筐体の仕上げ方法

筐体はワトコオイルで仕上げてます。

木工製品の仕上げでとても人気があります。

オイルフィニッシュって知ってますか?

木肌にオイルを塗るだけじゃなくて、オイルが乾いていない状態で耐水ペーパーでこするんです。

すると、削れた木の粉が木肌にオイルと混ざって窪みに浸透しつるつるな表面となります。

裏面の蓋は見える部分だけオイルフィニッシュしています。

左はオイルを1回塗っただけ、右は2回塗りのあとにオイルフィニッシュ

※写真でみると違いがわかりづらいけど、実物はぜんぜん違います。

なぜ、これを書いてるのかというと、解体したついでなのでもう一回オイルフィニッシュしようかなぁと思ってるんです。

あんまり知られていないと思いますが、オイル仕上げした木工製品というのは定期的にオイルを塗り直さないといけないんです。

なぜ、あんまり知られていないのかというと、一部の高級家具しか使われてないからじゃないかなぁ。(ちょっと不正確かも)

マメにオイル仕上げするのは けっこうな手間です。

ちょっとした調度品ぐらいなら 楽しんでやれると思いますが、大型の家具は一苦労です。家中の家具が全部オイル仕上げだったら、毎月どれかを手入れしないといけません。

多くのちゃんとした家具はウレタンニスで仕上げられてます。

何層も重ね塗りされています。

安物家具は木目風の樹脂シートが張り付いてるだけです。

おれは自宅内の家具をいくつか作りましたが、ほぼ油性ウレタンニス仕上げです。

「オイル仕上げは木の風合いがいい」みたいな耳障りのよい言葉をみかけますが、生活を優先するならやめたほうがいいと思います。

掃除や手入れが楽なニス一択です!

今日はここまで!

明日は組み立てだー!