【今覚えろ】輸送体の考え方まとめ(OATとOCT)

どうも、丸暗記嫌太郎と申します。

中部圏で薬学6年生をしています。

模試上位1%くらいをウロウロしつつ、国試が終わったら忘れる知識ではなく、現場に出た後も使える勉強を心がけています。

さて早速ですが、模試や過去問を解いていて

いやその薬がOAT使うなんて知らねーよ!

と思うことが多々あると思います。僕もよくありました。

そうです。ありました。過去形です。

知らねーよ!が格段に減る方法があります。

この方法、知らないのって勿体無いと思いませんか?

ここではOATとかOCTとか、その辺どう考えるのってことに関して書きます。

読み終わった時には、教科書に出てきていない薬物についても考えられるように書きました。

ゴロだけでは不安な方、教科書にない薬についても対応したい方、丸暗記嫌二郎さんなど、どなたにでも読む価値のあるものを書いたつもりです。

ぜひ最後までご一緒できればと思います。

暗記項目

一番最初にゴールを示しますが、まあいつも通り青本に載ってるのが分かればいんじゃね?って思います。

今回は何故か色々なページに分かれていたのでちょっと苦労しました。愚痴です。

覚えるべきは、名前、運んでいるもの、駆動力、発現場所、基質くらいですかね。

特に細胞内局在性はよく聞かれる気がします。

肝代謝と腎排泄のざっくりした考え方

そもそもどんな薬が肝代謝でどんな薬が腎排泄かわかりますか。

答えは簡単で、肝細胞の中に入れるなら肝代謝だし、肝細胞に入れなければ腎排泄です。

そりゃ、肝細胞に入れないなら肝臓で代謝されるわけないんですよ。

言い換えると、脂溶性であれば細胞膜を通過することができるので肝臓で代謝を受けやすく、水溶性だとリン脂質で構成された細胞膜を通過できませんから、腎臓で代謝されるだろうと考えられます。

例を挙げましょう。

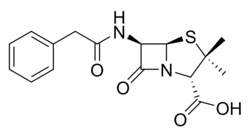

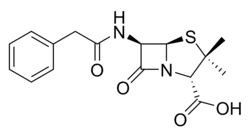

抗菌薬にマクロライド系とペニシリン系があります。

前者はバカデカ脂溶性リングを持つため分子全体としても脂溶性になっており、細胞内に入ることが出来ます。入れるからこそ、薬効の通りrRNAを阻害できるわけですね。

これに対してペニシリン系はカルボン酸があるため水溶性で水に溶けます。水溶性ということは細胞に入れませんから、当然肝臓で代謝を受けることはありません。

トランスポーターがあれば極性があっても細胞内に容易に入ることが出来ますから、全てに当てはまるわけではありませんが、体の中の前提としてご理解ください。

まとめ

油っぽいやつは肝代謝、水っぽいやつは腎排泄!

OAT

さて前章で油っぽいやつは肝臓で代謝されることが分かりました。

なので腎排泄では水っぽいやつを考えていけば良いことになります。

ご存知かもしれませんが、OATはorganic anion transporterの略であり、有機アニオンは任せろトランスポーターであることが分かります。

つまり、マイナスっぽいやつらは任せろと言ってるわけですね。

まず一つ目。酸って名前につくやつ。

簡単なことで、〜酸って付くやつは大体生体内pHでは解離しているはずですから、プロトンをぶん投げて優雅にアニオンになっているはずです。

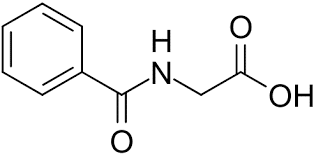

例えば、安息香酸とか馬尿酸とか、尿酸とかですね。

次に、先ほどのペニシリン系。セフェムも含め、これらは基本カルボン酸を持ってますから全てOATで運ばれると考えて良いと思います。

次にメトトレキサート。これは葉酸に似せて作ったものですよね。

…お気づきですか?葉酸を真似たんだから、当然酸性であり、カルボン酸持ちです。

考えるまでもなくOATの基質です。

最後にメトトレキサートとよく出てくるプロベネシド。尿酸排泄促進薬ですね。

わかりますか。

なんで尿酸の排泄を促進出来るか。尿酸が再吸収される機構を止められるからですね。

ということは、まあ尿酸と似たような構造をしており、カルボン酸を持つであろうと推測できます。

よく引っ掛け問題で出されますが、尿酸止めるんだよなーって思い出してください。

おまけ

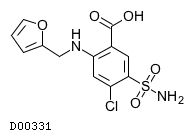

青本には書いてありませんが、利尿薬系の中にはOATに乗って尿細管に飛び出て働くものがそこそこあります。

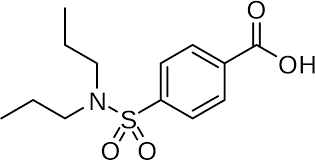

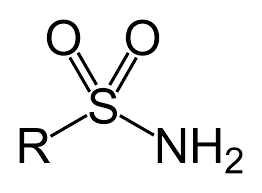

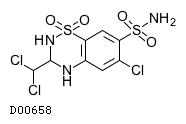

大事になるのはスルホンアミド基です。

オメー!アミド基ついてるし塩基性だろ!!と言いたくなりますが、ここではアミド基はスルホ基の言いなりです。電子を思いっきり取られていますから塩基性などかけらもなく、普通に酸性です。もしこれがドラマなら、かつての味方が今では…と盛り上がるシーンです。

これをもつ利尿薬にはループ利尿薬やチアジド系があります。

こいつらは近位尿細管のOATから尿側に飛び出て太いヘンレ上行脚だとか遠位尿細管まで旅をします。それで、尿細管側からNa .K -2Cl共輸送体だとかNa -Cl共輸送体を止めます。

要するに、酸性だとかマイナスっぽいやつはOATです。

まとめ

酸性基持ってたらOATがなんとかしてる

OCT

結論から言います。プラスになってるやつです。おわり。

だとちょっとだけ不親切なので説明を加えます。

生体内で「あーあいつはプラスだよなー」って何か思いつきますか?

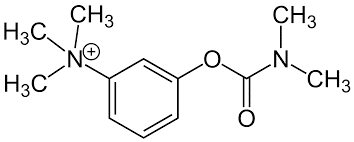

そうですよねアセチルコリンですよね。

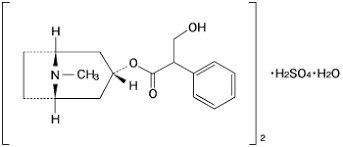

そうですそうです、アセチルコリンに似せて作った薬なんて、このN+があるに決まってるんですよ。

アセチルコリンは右の疏水部分とN+で認識されていたはずです。(うろ覚え)

その裏付けとして、アセチルコリンの類の薬にはどれも3級アミンがあります。

余談ですが、チグミンの類ではジスチグミンが強いです。構造見たらなんとなく分かります。

見て見て、2倍あるもん。両方あるもん。強そうじゃん?

だから、”ジ”スチグミンなんだろうなとも思うよね。

さてこれでアセチルコリン系終わり。

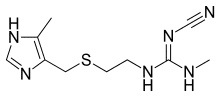

次はシメチジン。

まず構造から。

ああああもう見ての通り塩基性!グアニジノ基あるし!!説明終わり。

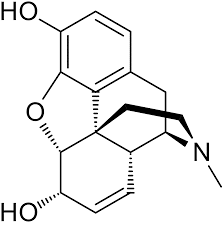

次にモルヒネ(というよりアヘンアルカロイド全般)

3級アミンあるしね。うん。

と言いたいところだけど、そんなにOCTで運ばれてるのかは疑問もある。

他の単元の話になるけど、モルヒネは3位のグルクロン酸抱合が主たる代謝経路のはず。その他は6位のグルクロン酸抱合体が活性代謝物であって、未変化体がOCTに、、、?ちょっと納得いかない部分でもある。青本に書いてあるから一応。

プロカインアミド

ね、もう分かってきたよね?名前にアミドってついてるよ?説明いる?

プラスだああああああああ

カチオンだあああああああ

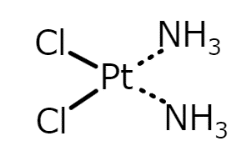

シスプラチン

見ての通り、塩基性です。はい〜。

「いやおい!シスプラチンはアクア錯体になるだろ!」

と誰も突っ込んでいませんが、アクア錯体になる時には塩素が外れるので問題ありません!!!(?)

最後にバニクレリン

これはニコチン類似薬ですからね〜(説明放棄)

ここまでずっと窒素を見ていると、どこからか窒素の音が聞こえてくる気がします。

まとめ

三級アミンとか、4級アミンとか探したらいいことあるかも。

筆者感想

ざっと考え方を説明し、後半は飽きかけながらもなんとか書き切りました!えらい!

ここでは触れませんでしたが、実際には蛋白結合の影響だったり分布容積の影響を受け、今考えられる作用と異なることもあります。

青本に載っている限りではそこが関係することはなさそうですが、いつかどこかで出会う薬はきっと、もっと複雑でしょう。一緒に薬剤師楽しみましょうね。