【AC6チムラン】3ミサLCD重二に至った経緯と運用方法の記録

1.はじめに

1-1.筆者について

はじめまして、ぼた餅といいます。(X:https://x.com/bota_mochi)

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(以下AC6)のランクマッチを適度に遊んでいます。

特に強くもなく、目立った実績もありません。

家庭優先にしているため、数あるコミュニティとも特に深い関わりはありません…

1-2.このNoteを作成した目的

このnoteは、AC6のチームランクマッチ(以下チムラン)で使用している機体とその使い方を記録するものです。

該当の機体は2025/1/21以降のシーズンで使用しているものです。

期待通りの性能であり、個人的に気に入っています。

また、自分なりに考えて作成した機体を使って2シーズン連続でSランク昇格できた経験があること、この機体で満足できる結果を収められたことから、一旦noteに考え方等を残しておこうと思った次第です。

ただし、このnoteは機体の構成を普及させるためのものではありません。

自分がモンハン等で一度離れるため、戻ってきた際に思考をトレースできるよう、あくまでも未来の自分のために残すものです。

※最後まで書いたうえでの追記

今の煮詰まった環境の中チムランに挑み、自分なりにアセンを組んで戦いたいといったとき、シングル力があまりなくても理詰めでやっていけばS昇格及び程々に戦うことはできる、といった例にはなるかもしれません。

2.機体について

2-1.機体概要

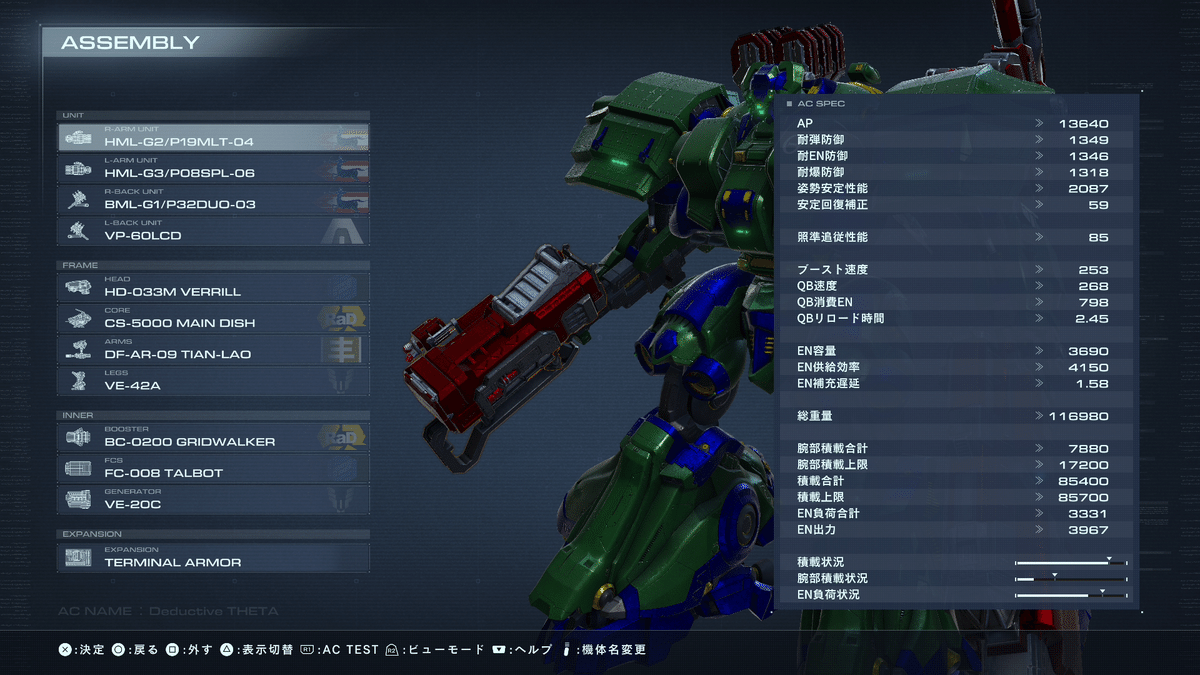

こちらが使用している機体。

3ミサLCD重量二脚の構成になります。

2-2.機体名とその意味について

機体名は「Deductive THETA」です。

「Deductive」は「演繹的」という意味であり、「THETA」は最近作成しているシリーズの8番目になるため名付けました。

演繹的とは、次にある通り「一般的な原理原則から個別の事象を導き出すこと」をいいます。

つまるところ、この機体はとある原則とチムランで発生しうる状況から演繹的に考えて組んだものであるため、上記のような機体名としました。

逆に、テンプレ機などから実戦を重ねて調整していくのは帰納的な方法といえます。

では、その「とある原則」は何かというと「戦いの原則」というものです。

3.戦いの原則

3-1.概要

私が対戦ゲーム、特にチーム戦で遊ぶ際に参考にしている考え方が「戦いの原則」になります。

こちらは戦術や戦略系の読み物には出てくる概念のため、ご存知の方も多いかもしれません。

簡単に言えば「軍事行動で勝つために必要なことを体系化し、守るべき原則としてまとめたもの」になります。

※ 実際に自衛隊等でも使われているそうですが、私はただのSEです。

また、ここから先は素人なりの解釈が多分に含まれますので本職の方には笑われてしまうかもしれません。所詮はその程度のクオリティです。

3-2.9つの原則

戦いの原則として挙げられるのは、具体的には以下の9つになります。

これらの詳細な説明はこのnoteの目的ではないため、箇条書きレベルの説明にとどめます。

$$

表:戦いの原則について \\

\begin{array}{ccl}

項番 & 項目名 & 説明 \\ \hline

1 & 目標 & 達成すべき目標を具体的かつ実現可能のなもので明確に示す \\

2 & 攻勢 & 戦いの主導権を獲得し、維持、発展させる \\

3 & 集中 & 戦力を適切なタイミングで適切な場所に集中させる \\

4 & 経済 & 戦力を無駄なく配置させる \\

5 & 機動 & 戦力を柔軟に適用し、敵を不利な地点に位置させる \\

6 & 統一 & 指揮命令系統は一つに統一させる \\

7 & 警戒 & 常に周囲を警戒し、敵に奇襲や不測の前進行動をさせない \\

8 & 奇襲 & 敵が予想できないタイミング・地点での奇襲を成功させる \\

9 & 簡明 & 行動の計画を簡潔かつ明快に準備する \\ \hline

\end{array}

$$

以上が「戦いの原則」と言われるものになります。

言われてみれば当たり前で、意外性のある内容ではありません。

しかしながら、つい忘れてしまうことでもあります。

また、これらを徹底的に守ったからといって必ず勝てるというわけではないのですが、逆にこれらを守らなければ勝てないものでもあります。

何が言いたいかというと、勝率を上げるうえでの重要な要素であることに違いはないということです。

3-3.参考資料

参考資料1:個人的にわかりやすいと思う参考動画は以下です。

参考資料2:書籍で主に参考にしたのはこちらです。

現在は改定されて12の原則となっていますが、上記9つに3つ付け加えたものになるので、この記事では9原則で考えていきます。

参考資料3:防衛省から発行されているPDFにも似たようなことが書かれているので参考までに。

https://www.mod.go.jp/gsdf/tercom/img/file2242.pdf

4.考察1:チムランの流れについて

さて、「勝つために守るべき原則」を挙げたところで具体的にどうするのか、判断材料が足りません。

そこで、チムランにおいて発生が想定される状況を考えることでそれを判断材料の一つとします。

チムラン一試合の流れは一般化するとおそらく以下のようになるのではないでしょうか。

①お見合い、遠距離での牽制

②接敵、総力戦

③局所的な戦力の有利・不利の発生

④片方のチームが全滅、一段落

⑤ポイント差による大局的な有利・不利の発生

⑥⑤で発生した有利・不利を覆すためのアクション、

それに対するカウンターアクション

⑦②~⑥の繰り返し

※おおよその場合牽制合戦をする暇はない

⑧最終的にポイントを持っている側の勝利

シングルドミナント以上やニュータイプレベルの軽二が全てを蹂躙していくといったアニメのようなイレギュラーはありますが、互いの戦力に大差がなければおおよそこういった流れかと思います。

5.考察2:戦いの原則のチムランへの適用

では、戦いの原則とチムランの流れを複合的に考えていきます。

5-1.目標の原則

チムラン一試合における最終目標は、試合終了時にポイントを相手チームより多く持っていることです。

そこに至るためになにが必要か、より具体的かつ明確な内容でのアプローチが必要です。

その取っ掛かりとなるのが「4.考察1:チムランの流れについて」です。

①から順にひとつずつ見ていきます。

①お見合い、遠距離での牽制合戦

ここでの目標は以下であると考えます。

・彼我の戦力差、機体相性、動きの傾向を見極めること

・敵の奇襲ルートを潰すこと

・味方の奇襲を通させること

・マップ上有利な位置に陣取ること

・遠距離攻撃により相手チームの総APを自チームより削ること

②接敵し、全武器の射程圏内における総力戦

③局所的な戦力の有利・不利が発生

ここでの目標は以下であると考えます。

・良相性での対面を実現すること

・数的有利を作ること

→ 味方と目標を合わせ1対多数の状況を作る、先に敵を落とす

・AP有利を作ること

→ いつでも落とせる対象を作ることでこちらが行動の主導権を握れる

④片方のチームが全滅し一段落

⑤ポイント差による大局的な有利・不利が発生

①、②の結果ではありますが、この時点での目標は以下であると考えます。

・味方のポイント>敵のポイントであること

・または、ポイント差をすぐに返しつつ人数差を作れること

[例:以下のような状況]

味方:AP100%×3、ポイント200

敵:AP100%×2、AP10%×1、ポイント300

⑥⑤で発生した有利・不利を覆すためのアクション、それに対するカウンターアクション

このときの目標は有利側、不利側によって異なります。

[有利側]

・自チームの損害を抑えること

・なおかつ可能な限り相手チームに損害を与えること

・特にプライオリティターゲットの優先防衛

・残り時間に対する落として良いポイント(機体数)とその対象の計算

→ 局所的な戦況の有利不利か、大局的なポイントの有利不利かを考える

[不利側]

・チームの戦力を整えること

・息を合わせて攻めに転じること

→ いわゆるリグループ

・接敵後、②、③での目標を達成すること

・プライオリティターゲットを撃破

⑦②~⑥の繰り返し

⑧最終的にポイントを持っている側の勝利

割愛

以上が各フェーズにおける目標と考えます。

まだまだ抽象的ではありますが、これ以上具体的な内容は「場合による」としか言いようがなく、キリがありません。

そういったことは詰将棋的に個別の問題として引き出しを増やしていくのが良いかと思います。

5-2.攻勢の原則

試合における主導権を握り、維持・発展させることが攻勢の原則ですが、チムランにおける試合の主導権について、局所的な主導権と大局的な主導権に分けられると考えます。

[局所的な主導権]

上記①~③、⑥のような、ACの対面が発生する場面における主導権です。

具体的に以下のような状況が主導権を握っていると考えます。

・射程での優位を得る

→ 射程優位のまま敵を削り切ることまで発展させる

・人数有利を得る

→ 1体の敵に対して2体以上の味方で対応する

その1体をいち早く落とし、残存機体の枚数差をつける

・相性の良い機体での対面状況を得る

→ お見合い時点での機体把握、動きの予想、その対応

・仕切り直し時、味方の総APが相手より多い

→次の接敵時に人数有利を作りやすくなる

[大局的な主導権]

上記⑤において考える有利不利になります。

端的に言ってしまえば、ポイント有利であることが主導権を握っていることになります。

なぜなら勝利条件が「3分経過時点で相手よりポイントを多く持っている」であるため、有利側はむやみに攻める必要がないからです。

ポイント不利側から動くことを強制させる、まさしく主導権を握っている状態になります。

しかしながら、大局的な主導権は握っているが、局所的な主導権は握られており、なおかつその後の接敵でポイントを逆転されかねないといった状況では逆に不利側となります。

[例:以下のような状況]

味方:AP100%×2、AP10%×1(プライオリティ)、ポイント300

敵:AP100%×3、ポイント200

→AP10%の味方はすぐに落とされてしまい人数不利になる。その上プライオリティターゲットのボーナスも奪われてしまうため、将来的にポイント不利にもなる。

こういったように、二手三手先、更には残り時間とポイントの関係も踏まえて大局的な有利不利を考える必要があります。

5-3.集中の原則

味方とターゲットを合わせて総攻撃を行う、いわゆる「フォーカス」と呼ばれる動きになります。

必要なときに必要な相手に対して適切にターゲットを合わることができるかが重要であると考えます。

5-4.経済の原則

試合中、自分の戦力が余剰になっている場面はないかと考えます。

例えば以下です。

・牽制の場面でできることがあるか

・逆に接敵時に距離を取る以外にできることがあるか

・TAの敵機に対して3人でトドメ(いわゆるミリ狩り)を狙っていないか

・リグループが適切にできているか

→仕切り直し後の接敵前、人数不利が発生している状態で戦線へ戻ってしまっては不利な盤面が続いてしまいます。

まずは一旦戦力を温存、味方とのタイミングを合わせ、ここぞというときに戦力を集中させる必要があります。

5-5.機動の原則

以下のような戦力の柔軟な適用をすること、またはそれができるかといった観点で考えます。

・自分に有利な状況に追い込める武器構成になっているか

・味方が力を活かせる状況に追い込める武器構成になっているか

・安易に避けられる構成になっていないか

・特定の場面でしか役に立たない性能になっていないか

5-6.統一の原則

チムランには意思疎通の手段がないためシステム上実現が難しいです。

しかしながら、自ら前進して火力を担う機体、壁となって前線でターゲットを取る機体、上位ランカー等、試合を動かすキーパーソンは存在します。

そういったキーパーソンに合わせることを意識するだけで指揮が統一され、統率の取れた動きになります。

5-7.警戒の原則

3対3の小規模な戦闘であるからこそ、敵からの不意なターゲッティングで人数差を作られることが大きな不利に繋がってしまいます。

そのため、相手からの奇襲行動には警戒を強める必要があります。

そのためには、以下が重要であると考えます。

・戦況を把握できるか

・相手の奇襲を咎められる機体になっているか

・相手の奇襲を誘う(単独で簡単に落とせると思われる)ものになっていないか

5-8.奇襲の原則

警戒の原則でも書いたように、奇襲を成功させることは戦況に大きな有利を得ることに繋がります。

そのためには、以下が重要であると考えます。

・戦況を把握できるか

・奇襲を成功させられる火力、機動力を持っているか

・または、味方の奇襲の補助となる動きができるか

→わざと目立って囮になる、無視できない高火力をちらつかせて注目を集める等

5-9.簡明の原則

統一の原則で述べた通り、システム上明確な指揮命令系統はありません。

そのため降りてくる指令や出す指令を簡明にするのではなく、個人レベルでの行動を簡明にすることが必要であると考えます。

・やることが明確か

・各状況に対しての対応パターンが準備できているか

・または、複雑なことでも簡単にできるほどに修練しているか

以上がチムランに戦いの原則を適用させる考察になります。

6.アセンブル

やっと本題です。

アセンブルをする上で上記内容を満たせるよう機体構成を考えました。

また、私自身のこれまでの機体の使用経験も踏まえてますので、もちろん人によっては答えが異なってくると思います。

6-1.この考えは必要なのか

戦いの原則のような考え方は指揮官向け、戦略的な話になります。

では、アセンブルを考えるのに、こういった考えをする必要かあるのか?というと、ある程度は有用であると考えます。

というのも、操作技術やピンポイントでのテクニックは戦術であるのに対し、アセンブルは戦略であると考えるからです。

そして、戦略レベルでの失敗は戦術では巻き返せないからです。

どうしようもない失敗を生み出さないためにも上記考えのもとアセンブルをするのは有用であると考えます。

6-2.機体方針について考察

以上から、まず機体構成について以下方針で考えました。

①生存力と攻撃力の両立

→ チムランの各フェーズでの目標を考えるとどちらも必要である

②遠、中、近距離に対応可能かつ、継続火力と瞬間火力の両立

→ 攻勢、集中、経済、機動の原則を満たそうとした場合、特化機体はどれかが満たせない。

固定チーム戦ならプレイヤーごとに役割を分けることで満たせるが、ランダムマッチというチムランの特性上編成事故の要因となってしまう。

③味方の動きに対して後追いで合わせられること

→ 統一の原則を守るため。自分がキーパーソンになるのは技量不足であると考えることと、チムランのマッチングシステム上味方からの連携は期待できず、自分から味方に連携するほうが確実であると考えるため。

6-3.フレーム選択

フレームを選ぶ際気にするのは生存力になります。

では生存力とは何かというと、装甲と機動力の掛け合わせになります。

ゲームの仕組み上どちらもを盛ることは難しいです。

また、ある程度の耐久がなければ一気にAPを削られる環境であるため、高耐久重量機か、低耐久高機動機に振り切るのがいいと考えました。

しかしながら高機動機は技量が求められますし、自身の使用経験もあまりありません。

そのため、重量機を選択。そして挙動が素直で使用経験のある重量二脚を選択しました。

6-4.武器選択

上記方針から、遠・中距離での継続力に優れるミサイルと、近距離と火力を担う武器の組み合わせで考えました。

ミサイル

継続火力を担うため回転率の高いものを採用。

また、より回避難度を上げるために種類の異なるものの組み合わせとして以下の3つを採用しました。

・四連ハンドミサイル

・分裂ハンドミサイル

・3連双対ミサイル

火力武器

近距離での通常射撃の当たりやすさとチャージショットの火力、程よい回転率からLCDを採用しました。

火力枠では以下も考えましたが、それぞれ記載の理由で不採用としてます。

・イヤショ:回転率が低い、外した時のリスクが大きい

・LCB:負荷の割にLCDと火力に大差がない

・ブレード:重量二脚のため活かせず

・レッドシフト:チャージショットの威力とチャージショットを撃ってもオーバーヒートしないところに価値があるが、足の止まってしまう二脚とは噛み合わない

・LRB:別の機体で使っているため味変したい

以上から、3ミサLCDという構成に落ち着きました。

6-5.内装選択

ジェネレータ

LCDの火力底上げのためVE-20Cを選択。

VP-20D、コーラルジェネも選択肢に入ります。

機動性が上がり使用感も変わるため、たまに付け替えたりしています。

FCS

近、中距離でのアシスト、ミサイルロック性能、EN負荷のバランスの良さからTALBOTを選択。

ブースタ

武器構成からエレベータ機動が主になると考え、グリッドウォーカーを選択。

拡張機能

TA一択。

というのも、結局のところ「3分経過時点でポイントを多く持っていた方の勝ち」というルールである以上、5秒間確実に怯むこともなく生存できるのはあまりに利点があります。

以上の経緯と、重量とEN負荷を調整し冒頭のような機体となりました。

7.運用方法

各フェーズでの行動について記載します。

事前に考えておくことで簡明の原則を守ることができます。

①お見合い、遠距離での牽制

ミサイルの撃ち合いはもちろんですが、それ以上にとにかく索敵をします。

奇襲を狙う相手にミサイルで移動を強制させたり、LCD空打ちで「見ているぞ」とアピールするだけでも向こうの意図をある程度は潰せます。

また同時に、とにかく自分が目立つように動き、それによって味方が攻撃するための隙を作ります。。

②接敵、総力戦

基本的な動きとしては、上空でフワフワしながらミサイルを撃ち、スタッガーに合わせてLCDのチャージショットを撃ち込みます。

ただし、ブレードやイヤーショット2門等自分より火力がある味方がいる場合はLCDチャージショットでの吹き飛ばしが邪魔になるため、LCDはACSゲージを溜めることに使うこと、ワンテンポ遅れた追撃が必要になることに注意が必要です。

③局所的な戦力の有利・不利の発生

オールラウンドに適応できる機体にしているため、どうしようもなく不利な対面や圧倒的に有利な対面というのはあまりありません。

そのため、良相性の敵をいち早く落とすことよりも、味方のターゲットに合わせて人数有利を得ることを重視して動きます。

逆に人数有利を得ている場合は盤面を幅広く見て、浮いている敵を牽制する等、人数有利で得た有利状況をさらに強固に発展させるよう動きます。

④片方のチームが全滅、一段落

⑤ポイント差による大局的な有利・不利の発生

このとき、以下のような場合分けが考えられます。

・相手が全滅

・味方が落とされる

・自分が落とされる

・相手が全滅

相手が全滅した場合、味方で固まりつつ再度索敵します。

相手が戦力を整える前に叩ければ御の字です。

・味方が落とされる

味方が落とされた場合、自分のAPが半分以上のときは生存を意識、可能であれば逃げます。

自分のAPが半分未満の場合は可能な限り敵に損害を与えつつ撃破されます。

戦闘中の味方への合流は基本リスクのあるものですので、高AP状態での仕切り直しの合流を狙いたいところです。

そのための生存かリスポーンかの判断基準をAP半分としています。

・自分が落とされる

自分が落とされた場合、戦闘中の味方は人数不利の状況にいることが多いです。

そこへ合流しようとしても移動時間の間に不利状況が拡大し、到着した頃には覆せない状況にあります。

そのため、基本的には隠れて味方のリスポーンを待ち、戦力の立て直しを図ります。

ただし、以下状況のときは状況を覆せるため戦闘中の味方へ合流します。

・戦闘中の味方の人数有利が互角以上

・総APで優位に立ちつつ、すぐに落とせる敵がいる

⑥⑤で発生した有利・不利を覆すためのアクション、それに対するカウンターアクション

まずすべきことはプライオリティターゲット(PT)の把握です。

なぜなら、PT撃破もしくはPTによる撃破は通常よりポイントを多く獲得できるため、大局的な有利不利に大きく関わるからです。

相手にPTがいる場合は優先撃破、味方にPTがいる場合は防衛ととどめを譲ることを考えます。

また、この機体はLCDを積んでいるためにPTを取りやすい傾向にあります。

自分がPTの場合、無駄な前進をしないこと、とにかく索敵を行いトドメ(ミリ狩り)を行うことを優先していきます。

⑦②~⑥の繰り返し

⑧最終的にポイントを持っている側の勝利

繰り返しのため割愛

以上が、3ミサLCD重二の運用方法説明になります。

8.その他類似アセンブル

現時点での結論としては3ミサLCD重二ですが、他にも同じ考えのもと作成した機体があるので参考までに掲載します。

8-1.3ミサLRB中二

機体名は「Any EPSILON」

任意の状況に対応できるようにという意味と、理系なら誰でも知ってるであろうε‐δ論法から命名しました。

運用方法やコンセプトとしては、3ミサLCD重二脚から機動力を上げたものになります。

見た目も好みで気に入っている機体になります。

8-2.ネビュラ双対重四

機体名は「Impermanence ZEHTA」

遠、中、近距離で対応しつつ、状況に応じて変化した動きができるようにと「Impermanence:無常」という意味の名前をつけました。

運用方法やコンセプトとしては、3ミサLCD重二から継続火力寄りにしたものになります。

前シーズンはこちらでSランク昇格しました。

9.余談

ここからは完全に余談になります。

なぜ今更チムランかというと、子供(2024/12/27誕生)がよく寝てくれるようになったので、チムランがマッチングする深夜に遊ぶ余裕ができたこと、Twitterのフォロワーさんが楽しげに遊んでる様子に触発されたことが理由になります。

AC6のチーム戦はチムランが初めてかというとそうではなく、ランクマ実装前のカスマ時代にはよく野良のチーム戦部屋で遊んでました。

ただ、1.03アップデートの影響でチーム戦の面白みが減り、シングルに移行。

その後子供が産まれると同時期にランクマが実装されるも、シングルで遊ぶので精一杯なまま今に至るといった感じです。

1.03のアプデではTAとイヤショが雑としか言えない強化を受けましたが、結局それが今のチムランのTA一択、迷ったらイヤショみたいな環境に繋がっていますし、現在のTAの性能は対戦の爽快感を奪うだけの要素になっていると感じます。

正直なところ、この雑強化がなければ戦術や戦略にもっと幅があり、より楽しいゲームになっていたのではと思ってしまいます。