コロナ外出自粛によせて〜Boonzzyの選ぶ2010年代オススメアルバム(50位〜41位)

皆さん自宅でおとなしくしてますか?昨日まで満開の桜を恨めしく横目で見ながら自宅待機してましたけど、今日は一変して朝から雪。まあこれで余計な外出をしようという人も少ないからコロナ感染拡大押さえ込みには有効なんですが。で、こんなにこもりきりの週末も久しぶりなんで、この間某洋楽仲間の企画で自分なりに選んだ、2010年代のアルバムランキングを5回に分けてご披露しようかな、と思いたちました。

予め断っておきますが、これは「2010年代ベスト・アルバム」のランキングではなく「Boonzzyが私的な聴取経験から選んだ、Boonzzyがオススメする2010年代のアルバム」のランキングです。従って音楽評論的観点からは結構ずれてますし、「何であのアルバムが入ってないんだ」と突っ込みたい、という2010年代アルバムに詳しい方には納得いかないかもしれません。そして事前に言っときますが、レディへやスプーン、LCDサウンドシステムといったいわゆるインディ音楽プレスに評価の高いアルバムは、自分で聴いてピンと来なかったか、あるいはたまたま当時アンテナにかからなくて聴いてないので今更こういうリストに入れるのは憚られる、ということで含まれていません。といってもそうした一般的に評価の高いアルバムを否定しているわけでもなく、このリストはあくまで「50代に突入してもその時代の音楽を個人的に一生懸命聴いてきた洋楽オタク(僕)が繰り返し聴けて純粋にいいな、と思ったアルバム」のリストだと思って下さい。(これも事前に言っときますが、ビリー・アイリッシュのアルバムは58位でしたw)

だから、Boonzzyと同じくらいの世代(アラフィフ以上)で「どうも最近のアルバムは聴いてないし、何を聴いていいのかもよく判らない」ということで最近の作品に手が伸びない、そんな洋楽ファンの皆さんにこのリストから、何枚か聴いてみて、お気に入りのアルバムができれば大変うれしいです。なお、各アルバム、数行の短いコメントを頑張って付けてみます。では今日は50位から41位まで。

50. Love And Liberation - Jazzmeia Horn (2019, Concord)

新進気鋭のジャズ・シンガー、ジャズメイア・ホーンのこのアルバム、昨年後半ホントによく聴いてました。歌い出しの瞬間に空気を変えてしまうシンガーというのはそうそうない中、彼女はそれができる人。スタンダードなジャズだけでなく、エラばりのスキャット、エリカ・バドゥの素敵なカバーなどベテラン洋楽ファン、特にR&B好きの方には超オススメです。返す返すも昨年12月の来日公演逃したのは惜しかった。詳細レビューは以前のブログ版の「新旧お宝アルバム!」でやってますので興味のある方は覗いて見て下さい。

49. Paper Airplane - Alison Krauss & Union Station (2011, Rounder)

ブルーグラス界のクイーン、アリソン・クラウスが自分のバンド、ユニオン・ステーションを率いた作品としては現在のところ最後のアルバム。僕の音楽的嗜好の二大軸はR&Bとアメリカーナなんですが、アメリカーナの中でもブルーグラスの世界に親しませてくれたのがアリソン・クラウス。この2枚前のアルバム『New Favorite』(2001)くらいからある洋楽友人のすすめで聴き始めて、アリソンとバンドのミュージシャンシップと、澄み渡るような彼女のボーカル、そしてオーセンティックな今のブルーグラス・シーンのミュージシャンや楽曲だけでなく、そこここにちりばめられたポピュラー系のカバーの出来とセンスに一気に虜になったものです。

ちょうど彼女はこのアルバムの前にあのロバート・プラントとの傑作アルバム『Raising Sand』(2007)でブルーグラスというジャンルの壁を完全に越えて新しいフェーズに入った後の、ユニオン・ステーションとのアルバムということで、本当にこのアルバム充実してて。特にアリソンとバンドの演奏と歌唱解釈力は全盛時のリンダ・ロンシュタットのアルバムを彷彿させるものが。そしてリチャード・トンプソンの「Dimming Of The Day」とジャクソン・ブラウンの「My Opening Farewell」のカバーは心を打ちます。ブルーグラス、という音楽に昔ながらのイメージを持っている方には是非聴いて頂きたい作品。

48. X - Ed Sheeran (2014, Asylum/Atlantic)

2010年代のメインストリームを語る時に欠かせないアーティストの一人、エド・シーラン。もちろんいきなりシーンに登場して「The A Team」の悲しくも美しい演奏と歌詞に打たれる『÷』(2011)も素晴らしいですが、今につながるよりパーカッシヴな側面が増えたこのアルバムが、彼の本質をよりよく表している気がします。そして、人生の半ばを超えた僕らくらいの世代には、特にその歌詞が涙無しには聴けない「Thinking Out Loud」が入ってるだけで、このアルバムは特別なものになっています。現代のトルバドゥール・シンガーで傑出したシンガーソングライター、エド・シーランがそのスタイルを確立したこの作品、シニアな洋楽ファンにこそ聴いてもらいたいですね。

47. Western Stars - Bruce Springsteen (2019, Columbia)

はい、この間のグラミーにガン無視されたボスのアルバムです(しつこい)。ボスは2010年代に3枚のアルバムを出していて、そのいずれもがかなり質の高いアルバムなのですが、前の2枚、『Wrecking Ball』(2012)と『High Hopes』(2014)が、いずれも今のアメリカ社会を取り巻く問題点や政治的状況への問題意識にフォーカスして、ボスの思索的な歌詞がEストリート・バンドのバンドサウンドをバックに歌われる、というものだったのに対し、このアルバムはアメリカの古き良き西部に思いを馳せたイマジャリーを、ストリングスなどをバックにしてまるで映画のように語る、という新たなボスの創作的スタイルによる極めてクオリティの高い作品だったと思うのです。

デビュー当時の表現スタイルに回帰した部分もあるのですが、当時はニュージャージーに住むまだまだ未来に希望と不安を持った一青年の目から周りの日常を描写していたのが、この作品では既に様々な経験をして、幸福と絶望を通り越して年月を重ねてきた映画監督が、自分のこれまでの一生をアメリカの歴史的なバリューに対する憧憬と批判的な心情を通じて表現してみせた、そんな感動を与えてくれる作品になっています。ボスの最高傑作アルバムといえば『Born To Run』や『Nebraska』といった作品が頭に浮かびますが、このアルバムは今後そうした作品と同じレベルで想起される、そんな気がすると行ったら言いすぎかな。

46. We Got It From Here...Thank You 4 Your Service - A Tribe Called Quest (2016, Epic)

このアルバムが出た時は、あの『The Love Movement』(1998)以来のトライブのアルバムが出る!という喜びと、ファイフ・ドーグの他界の悲しみとがミックスされた感じで最初はなかなか作品に入り込むことができなかったのを覚えてます。でも、特にアルバムの前半のトラックのタイトな作りや、Qティップとファイフの往年のパフォーマンスをそのまま再現してるフロウ、そしてサー・エルトンやケンドリック・ラマー、カニエやアンダーソン・パークなど今リリースするから可能だったいろんなコラボなど、18年ぶりの新作(そしてラスト)にふさわしいクオリティを楽しむことができるように。

そして90年代に浴びるようにヒップホップを聴いてきた洋楽リスナーの皆さんには特に当時のネイティブ・タンのヴァイブが懐かしく、また最近のトラップとかにややうんざりした向きにはフレッシュに聞こえると思うし、かといって単にノスタルジックな訳ではなく、そこここに90年代以降のR&Bやヒップホップの要素も通過した形跡が感じられるという点で、やはりこの作品は出るべくして出された作品だったなあ、と思います。それがファイフの死というきっかけであったことが寂しいところではありますが。Qティップのフロウが昔のまんまだけど、バックのサウンドがきっと90年代だったらこんなことやってなかったよなあ、と思わせるこの曲なんか特にゴキゲンですね(バスタとの掛け合いとかミュージカル・ユースのかけ声とかに思わずニンマリ)。

45. Heaven & Earth - Kamasi Washington (2018, Young Turks)

40年以上も洋楽聴いてるのに、未だにかなわないなあと思うのは、1960年代リアルタイムでウッドストック前後のロックの変革期を体験してきた方々と、60〜70年代のジャズの変遷をリアルタイムでどっぷり聴いてきた方々。特にジャズについてはちょっと自分のコンプレックスになってて随分長いこと意識的に避けてきたのですが、今世紀に入ったくらいからそれももったいないし、ということで昔の名盤とかをポツリポツリと聴き始める一方、僕しかできない今のジャズ・ミュージシャン達をリアルタイムで追いかけようと思い始めました。そして今ロバート・グラスパーやエスペランザなどとあわせてフォローしているアーティストの一人がこのカマシ。

元々はケンドリック・ラマー人脈の流れから辿りついたのですが、前作の3枚組『The Epic』(2015)で「何じゃこれ?」というスケール感と独得のグルーヴ感にやられて以来、気になるアーティストの一人に。そしてこの『Heaven & Earth』。アナログ5枚組(うち1枚はジャケのミシン線をカッターで注意深く開けたところに封入されてる隠し盤)というボリュームもさることながら、一段とレベルの上がったスケール感と、ハイテンションの演奏、そして冒頭の「Fists Of Fury」のもはやジャズとかいう領域を超えた、一種のサウンドトラック・スコアのような壮大さに完全に圧倒されて。

このアルバム、自分の2018年のベストランキングの4位に入れて、その時のブログ(上のリンク)にも書いてるのだけどただひたすら「圧倒的」な作品で、このリリース直後に渋谷のリキッド・ルームで行われた彼のライブでもこの世界が大人数のバンド編成で同じ熱量で演奏されていたのにも圧倒されたものです。自宅のリビングでゆっくり聴くというタイプのアルバムではないけど、時々聴いて没入したいと思う作品だし、今の最先端のジャズってどんなの?というあたりに興味のある方には是非聴いて頂きたい、そんな作品です。

44. Lost & Found - Jorja Smith (2018, FAMM)

そして、上記のカマシと同じ年2018年の年間ベストアルバムの3位に挙げていた、ジョージャ・スミス。ここ10年くらいUKのR&Bシーンがずっと熱いし、このジョージャは後ほど必ず登場するトム・ミッシュがらみだったりすることもあって、話題性やこのアルバムで聴ける、彼女の感情や人生観からわき上がってくる独得の世界観みたいなものが非常に魅力的なのです。90年代R&Bのニュールネッサンス期を覚えている洋楽リスナーの皆さんであれば、一度聴いたら絶対気にいって頂けること間違いなし。歌ってる内容も個人的な社会に対する問題意識や、人間というものに対する考えや感じ方を独得の寓話的な歌詞に乗せて歌うあたりも、彼女のシンガーソングライターとしての才能を思わせるところです。このアルバムも以前のブログ盤の「新旧お宝アルバム!」でカバーしていますので、詳細はそちらをご覧になって下さい。

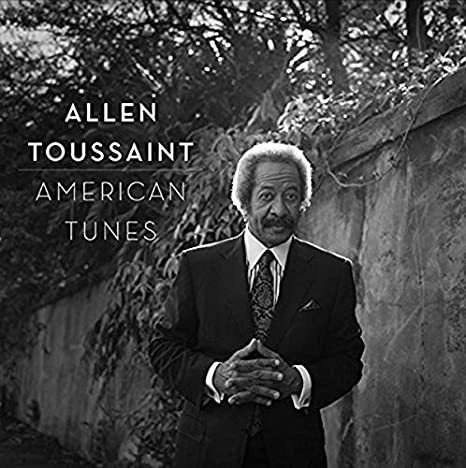

43. American Tunes - Allen Toussaint (2016, Nonesuch)

2015年秋に惜しくも他界してしまった、現代アメリカン・ミュージックの重要人物の一人、アラン・トゥーサンの遺作がこのアルバム。ドクター・ジョンの名前を引き合いに出すまでもなく、ニューオーリンズの音楽はアメリカ現代音楽を語るには欠かせない一つの重要な要素だけど、そのニューオーリンズ音楽のジャズの側面とR&Bの側面両方において幅広い作品とパフォーマンスを残してきたのがアラン・トゥーサンであることは皆さんご存知の通り。70年代にはドクター・ジョンらと活躍して、これも先頃他界したグレン・キャンベルの全米No.1ヒット「Southern Nights」の作者としても知られるアランのこのアルバムはここ近年の彼の作品の傾向どおり、アメリカン・スタンダードやジャズ、そして地元のニューオーリンズの音楽を、その温かみが直に伝わってくるような、歌心満点のピアノで聴かせ、時折渋いボーカルを聴かせるという構成。

プロデューサーのジョー・ヘンリーの腕も冴えていってよけいなミックスダウンっぽいことはあまりしてる雰囲気がなく、アランがビル・エヴァンスやデューク・エリントンのジャズ・ナンバーや、プロフェッサー・ロングヘアのナンバーや自作のセカンド・ライン・スタイルのナンバー、そしてアルバムタイトルの由来となったポール・サイモンの曲まで、正にアメリカ音楽の歴史を俯瞰するかのような楽曲の数々をやさしいピアノとボーカルで聴かせるのを素直にレコードにしている感じです。このアルバムも以前のブログ盤「新旧お宝アルバム!」でカバーしてますので、詳細はそちらをご覧下さい。

42. Lost In The Dream - The War On Drugs (2014, Secretly Canadian)

このアルバム、2014年の終わりくらいに各音楽誌の年間ランキングを見てたら軒並み上位にランキングされてたのでどんなもんだろう、と思って聴いてみたところ見事にハマった、というパターン。2000年代に入ってからこっち、シングルヒットを通じて新しいアーティストに出会う、というパターンから、チャートに限らずいろんな音楽プレスの情報(例えば「ピッチフォーク」「Q」「アンカット」「ペースト」など、僕の二つの音楽軸の両方をカバーしてくれてるプレス中心に)から気になるものを拾っていく、というアプローチを増やしてきたのだけど、この作品はそんなアプローチがズバリ当たったパターンの一つ。

フィラデルフィア出身のアダム・グランドゥシエルをメイン・ソングライター兼ボーカルに擁するこの6人組、2000年代以降のある意味典型的なメインストリーム・ポップ・ロック・バンドで、ギターやピアノなどの生楽器演奏と、シンセサイザーや打込みのサウンドをうまくミックスして楽曲を作っていくタイプのアーティスト。彼らの場合、同じ時期にブレイクしたハイムなどもそうなんだけど、70年代から80年代のフリートウッド・マックやブルース・スプリングスティーン、トム・ペティといった当時のメインストリーム・ロックの影響がその楽曲構成やビートなどにくっきり見える一方、曲調には80年代UKインディーポップ(初期のティアーズ・フォー・フィアーズとか)や60年代のサイケデリックな感じもふんだんに入っていて、僕らの世代の洋楽ファンにも耳に入って来やすいので、実はシニアな洋楽ファンにも聴いてもらいたいバンドなんです。

彼らはこの後メジャーのアトランティックと契約し『A Deeper Understanding』(2017)をリリース、これが更にヒットアルバムになるのだけど、当時長いツアー生活の後で鬱状態になっていたアダムが苦労に苦労を重ねて作ったというこのアルバムの方が、自分にとってはリアルに響いてくるのです。

41. The Next Day - David Bowie (2013, Columbia)

ボウイといえば、突然の他界の1週間前にリリースされた遺作『Blackstar』(2016)という話になりやすいのだけど、あのアルバムはむしろボウイの死のインパクトが強すぎたのと、アルバム全体も前衛ジャズっぽい感じで、レナード・コーエンの遺作同様すんなりとアルバムの世界観に入り込めなくて。一方、そもそも自分は熱心なボウイファンではないし、60年代〜80年代の彼の代表作のどれかを例えば自分のオールタイム・アルバム・ランキングに入れるかというと多分入れないのだけど、2000年代に入ってもうボウイ引退してるんじゃ、と思われた時に突然リリースされたこのアルバムの内容が、あまりにも現役感満載だったのに驚いた記憶があって、とても鮮明に記憶に残ってるのです。多分、70〜80年代のボウイを知っている今のシニア洋楽ファンも、同じ印象を持つと思うし、多分『Blackstar』よりもこの『The Next Day』の方にシンパシーを感じる人が多いんじゃないかと思う。

ジャケからしてあのベルリン三部作の二作目『Heroes』(1977)のセルフ・パロディというかセルフ・オマージュというか、そういうセンスにもいかにもボウイらしさを感じたし、力強いボウイのパフォーマンスや、彼のいい意味で典型的なエッジの立った楽曲スタイルなどは、このアルバムが70年代後半当時の作品スタイルとクオリティの流れを踏襲しているし、その後の『Let's Dance』(1983)で大幅にコマーシャル路線に舵を切る前の最後のアルバム『Scary Monsters...And Super Creeps』(1980)の次作としてリリースされていたとしても全く違和感がなかったのでは、と思えるほど。そういう意味でいうと、『ジギー・スターダスト』(1972)や『アラディン・セイン』(1973)などの初期グラム時代全盛期のボウイがリアルタイムでない自分(そして自分と同世代)などは、このアルバムにすごく同時代的ボウイの復活を感じたのだろうと思う。いろんな意味でもっと広く聴かれて欲しい作品です。では、名優ティルダ・スウィントンがボウイと夫婦役を演じ、あたかもボウイの若き日のオマージュのような映画仕立てのこのMVをどうぞ。

今日の最後はこの10枚から2曲ずつのSpotifyとApple Musicのプレイリストをどうぞ。では次回、40位〜31位をお楽しみに。