【机上の実論①】mg/ml単位で考える水草水槽で目指すべき水質

A.はじめに

お世話になっています。ぼのぼのです。

今回は、60cm水草水槽における、具体的な水質指標(pH,GHなど)を、水草育成への影響度から逆算し、詳しく解説させていただきます。

各指標は、全て60cmレギュラー水槽を基準に掲載しておりますが、どの水槽サイズでも同じ理論で管理する事が可能です。

是非、お付き合いくださいませ。m(_ _)m

B.水草水槽の漠然とした水質指標とその考え方

現状、水草水槽において、下記文言は最早、諺と化した定説です。

→『水草育成には、弱酸性の軟水が適している』

しかしながら、実際に具体的な数値(pH,GH)を、納得感のある理由を持って説明出来る方は、実はそれ程多く無いのではないでしょうか…?

実は、私も以前まで、弱酸性(pH)の根拠については、一定ご説明が出来たものの、軟水(GH)については、腑に落ちる回答を作れずに苦労していました。

しかしながら、今回、農業&園芸分野での知見を組み合わせ、アクアに転用可能な理論を構築できたので、ご共有させていただきます。

GHとは、1ℓあたりのCa+Mg含有量を示す指標です。

*Ca+Mgの含有量10mg/ℓで、GHが1.0(dh)上昇します。

一般に、アクアでの「軟水」はGH:3.0(dh)以下を指すことが多いです。

そのためmg換算では、Ca+Mgの含有量30mg以下/ℓの状態を目指します。

C.水草水槽で目指す弱酸性(pH)とは?

これは、ズバリ「pH:5.5〜6.3」と言うのが私の結論です。

1.pHが6.3よりも、酸性に傾いていた方が良い化学的な理由

→6.35<pHでは、添加されたCO2は、多くの水草が光合成に利用できない、炭酸水素イオン(HCO3-)の割合が多くなるため

→pH<6.35になると、添加されたCO2は、水草が光合成に利用可能な、炭酸(H2CO3)の割合が多くなるため。

もちろん、上記は、化学的な視点であり、実際には、水草が光合成に利用する十分なH2CO3が、水中に溶存していれば育成上は問題ありません。

*例えば、6.35<pHであっても、そもそもの添加量が多かったり、溶解率の高いインライン方式であれば、生育条件を満たすことはもちろん可能です。

ただ、上記のような例外的な状況まで含めた場合、具体的な数値の指標として機能しないため、ここではpH<6.35を目標値として設定させていただきました。

2.pHが5.5よりアルカリ性に傾いていた方が望ましい、水草育成面での理由

→こちらは、完全に育成上の制約に因るものです。

→水景レイアウトに、持ちられることの多い下記水草は、pH<5.0前後で、調子を崩しやすくなり、場合によっては根腐れを起こして枯れてしまいます。

アポノゲトンの仲間

スイレンの仲間(ニムファ、タイガー・ロータスなど)

一部の有茎草(ルドウィジア・インクリナータ、プロセルピナカ・パルストリスなど)

→そのため、上記水草を植栽している場合は、5.5<pHで管理した方が得策です

→また、上記水草を植栽していない場合も、pH<5.0の酸性水は、濾過バクテリアの活性が大幅に低下し、水槽内のバランスを取る事が難しくなるため、特別な理由が無ければ避けた方が無難です。

D.水草水槽で軟水を目指す理由とは?

次に、水草水槽で 軟水が良いとされる根拠について、深掘りしていきます。

水草育成において、軟水が良いとされる根拠を、下記に纏めさせていただきましたので、ご確認下さい。

多くの水草は、生育条件の一つとして、高すぎるGHを好まないため

└概ね、GH:0〜6.0(dh)が適応範囲である。高過ぎるGHは、除去が難しく美観を損ねる「黒髭苔」の発生原因となるため

└経験上、黒髭苔は、GH:6.0(dh)以上になると発生しやすくなる。高過ぎるGHは、拮抗作用により、水草の生長に重要な「カリウム」の吸収を、阻害してしまうため

水道水含有(Ca+Mg)量を基準に、固形肥料や液肥の添加量を決定すると、水槽環境が破綻しやすいため

└※次回以降のnote記事で詳しく解説させていただきます。

E.日本の水道水は、本当に「軟水」なのか?

日本の水道水は「弱酸性の軟水」で恵まれている、、、とはよく言われる事ですが、これには解釈の余地が多分にあると、個人的には感じています。

例えば、他国の場合、環境先進国と言われているドイツであっても、水道水は石灰(Ca)対策が必要だと言われています。

*水道水を、そのまま生活用水として利用すると、石灰が結晶化したり、料理の味付けに影響する。

一方で、日本では、水道水をそのまま洗濯や浴槽、料理等に用いる事ができ、確かに、世界基準では「軟水」であることは間違いありません。

*人間が生活利用する基準において、確かに日本の水道水は軟水です。

F.日本の水道水は、水草水槽基準でも「軟水」なのか?

では、そのまま、「人間基準での軟水 = 水草水槽に適した軟水」と、見なしても良いのでしょうか?

残念ながら、答えは『NG』です。

なぜなら、人間(WHO)基準では、Ca+Mgの含有量120mg以下/ℓであれば、その水は「軟水」扱いとなりますが、仮に120mg前後/ℓの水道水を、そのまま水槽に注ぎ入れた場合、水槽水が12.0(dh)<GHとなる計算であり、これはD項でのGH目標値を、大幅に超えてしまうからです。

実際には、レイアウトに用いる石、砂利、各種添加肥料により、GHはさらに上昇します。

*上記水道水をそのまま用いる場合、水槽環境の最も有効なリセット手段である、「換水」をした直後でも、12.0(dh)<GHとなるため、水槽管理は難航しやすい筈です。

そのため、換水に用いる水は、アクアアリウム業界で軟水とされるGH。

つまり、3.0(dh)以下(Ca+Mgの含有量30mg以下/ℓ)に調整した、水道水を常用する方法が好ましいです。

↑東京都の水道水は、Ca+Mgの含有量100mg以下/ℓである

上記図より、仮に都内の平均的な水道水を用いた場合であっても、水槽内の水は、6.0(dh)<GHとなる計算となります。

そのため、そのままアクアリウムに転用出来るほど、水道水質に恵まれていると広く知られた地域。具体的には、新潟県や栃木県などを除けば、日本の多くの地域で、水道水に何らかの処理が、必須となる場合が殆どです。

G.水道水のGHを下げる方法

さて、水道水GHを下げる方法として、広く知られた方法は大きく下記の3つですが、

筆者としては、③の「カチオンフィルター」利用を強くオススメします。

汲みおいた水に、ピートを使用し攪拌する方法

汲みおいた水に、ゼオライトを使用し攪拌する方法

カチオンフィルターを通した、水道水を使用する方

①ピート利用による軟水化の利点・難点

→利点:汲みおいた水に、ネットに入れたピートを沈め、24時間攪拌するだけで、酸性の軟水が手軽に生成できる点。

→難点:水を汲みおくという性質から、用意できる水量の上限が決まっており、高頻度&大量の換水には不向き。

→難点:酸性&軟水化した生成水は、ピート由来の成分により着色(赤茶色)される

→難点:用いるピートの品質により、酸性&軟水化の度合いは都度変動する。

②ゼオライト利用による軟水化の利点・難点

→利点:汲みおいた水に、ネットに入れたゼオライトを沈め、24時間攪拌するだけで、軟水が手軽に生成できる点。

→難点:水を汲みおくという性質から、用意できる水量の上限が決まっており、高頻度&大量の換水には不向き

→難点:ゼオライトの軟水化作用(イオン交換能)が、どれほど持つか不可測のため、継続的に水質測定を行う必要がある点。

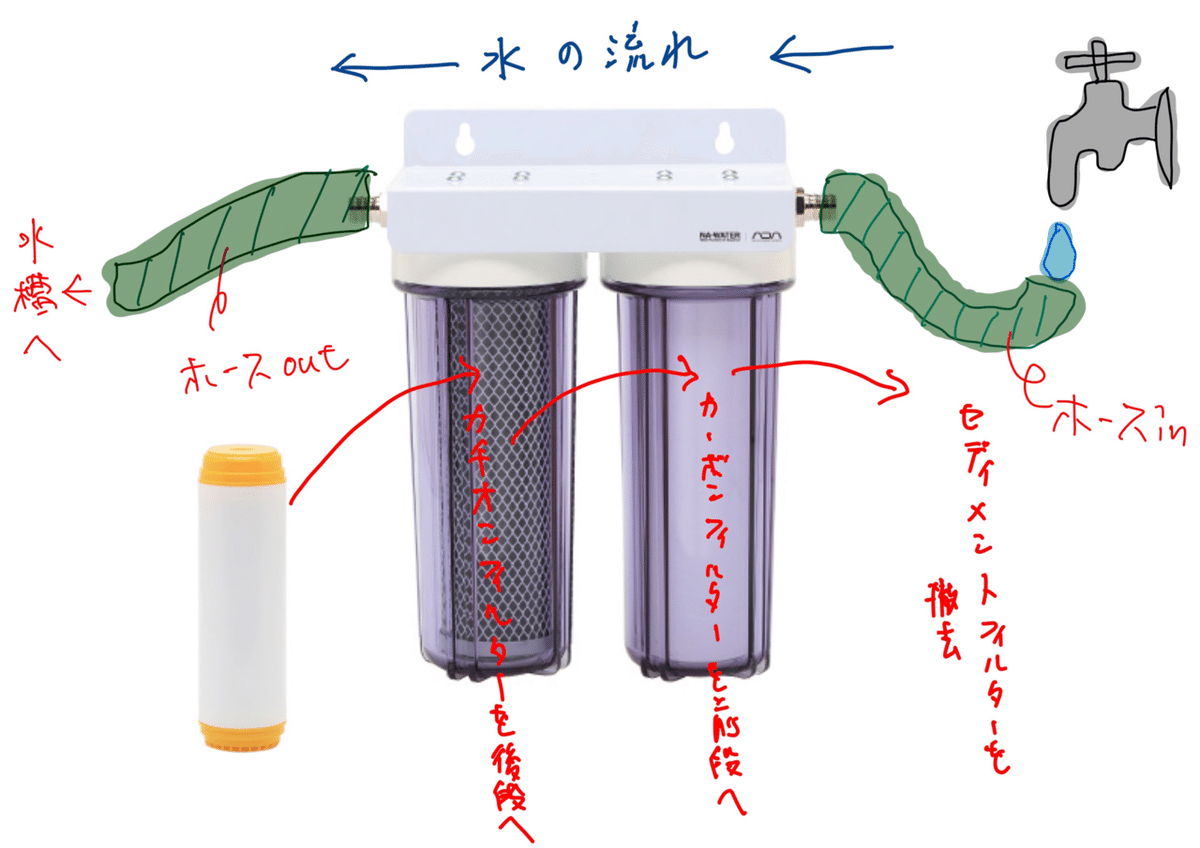

③カチオンフィルター利用による軟水化の利点・難点

→利点:汲み置きが不要で、水道水から即時に上限なく、軟水化し続ける事ができる点。

→利点:カチオン樹脂の軟水化能(イオン交換能)は、食塩水でリセットできるため、一度買えば半永久的に利用する事ができる点。

→利点:前段にカーボンフィルターを併用することで、軟水化とカルキ中和、及び従金属類の除去が同時に行えるため、換水時間が大幅に短縮される点。

→利点:ほぼ全ての地域の水道水を、0.5(dh)<GH程度まで軟水化可能な点。

→難点:初期購入費用がやや高額(約1.5万円)な点。

H.換水をGH:3.0(dh)以下の水(低硬度の水)で行うことで、得られるメリット

私の考える、低硬度の水(GH>3.0)を換水時に用いることで得られるメリットは、下記の3点です。

水槽注水後、後から調整し辛いGHを、事前に引き算した状態で、換水にすることで、水草の生育条件に適合した水質を長期間維持しやすい点

黒髭苔発生のリスクを、大幅に軽減する事が出来る点

不純物の少ない水を水槽に用いることで、肥料投下量を計算・決定しやすい点

※③ついては、次回のnote記事。

【机上の実論②】mg/ml単位で考える、水草水槽への肥料添加量の計算と決定、にて詳しく解説予定ですので、宜しくお願い致します!

I.おわりに

長文記事に最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

今回は、混乱しやすい、弱酸性・軟水の具体的な目標値について、お話させていただきました。

また、次回以降の記事でお伝え予定の、水草水槽への肥料添加量(何を、どれくらい、どのような頻度で)を、決めるための導入部としても、換水に用いる水道水の軟水化は重要なポイントです。

私は、水槽環境に影響する変数を減らし、水槽管理方法をパターン化することは、趣味として長くアクアリウムを続ける上で、とても重要な要素だと考えていますので、共感いただけると嬉しいです。

また、本記事情報が、水槽管理上のトラブル軽減や、曖昧な表現・情報の多い水槽管理手法に対して、一つの目安となり少しでも皆さんのお役に立てれば、嬉しく思います。

それでは、引き続き良きアクアライフを〜!!

いいなと思ったら応援しよう!