東京観光② 浅草寺

ざっくり歴史背景

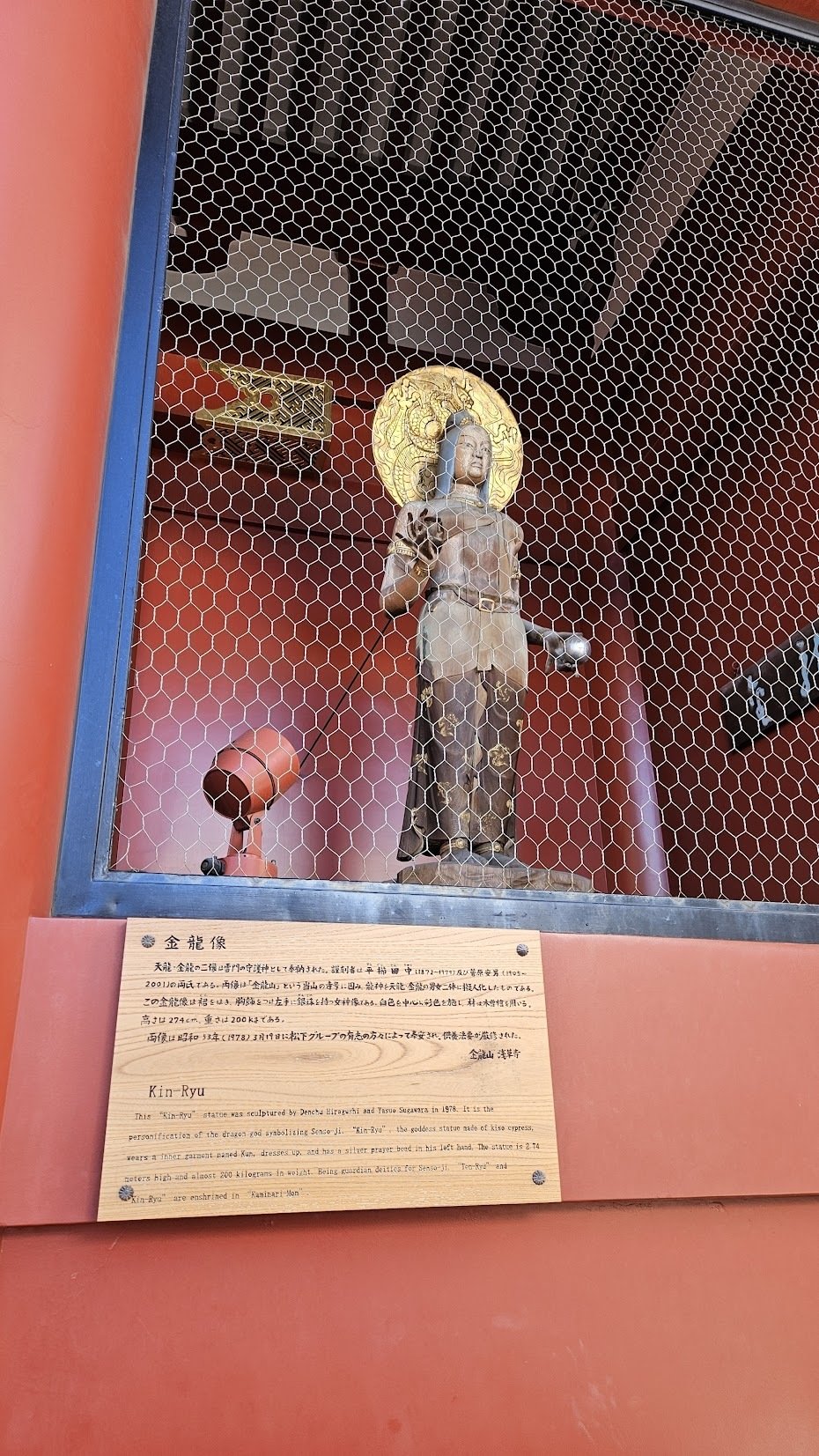

浅草寺は都内最古の寺で、正式には金龍山浅草寺と言う。山号は金龍山、本尊は聖観音菩薩。

628年、宮戸川(現代でいう隅田川)のほとりで漁をしていたある兄弟が、一躰の像を発見し、持ち帰った。後々調べるとそれは聖観世音菩薩の尊像であることが分かり、里の童子たちが草で作ったお堂に、この聖観音を祀ったのが始まりと言われている。

やがて浅草の地は、宗教的な聖地として発展していくが、幾度も危機に遭遇する。長久2年(1041年)に大地震が発生し、浅草寺の堂舎は倒壊。承6年(1051)に本堂を再建するも、28年後の承暦3年(1079)に火災によって炎上。その後多くの人が再建に尽力する。

浅草寺の名は各地に知れ渡っており、足利尊氏をはじめ、小田原城主北条氏綱、徳川家康などさまざまな武将の庇護を受けている。

江戸に入ると参拝・行楽・歓楽を目的とした人々あふれる江戸有数の盛り場になる。明治維新後、浅草寺の寺領は太政官布告によって公収され、東京府の管轄となる。

その後も関東大震災や東京大空襲で損害を受けるも再建を繰り返し、現在でも正月の初詣に毎年多数の参拝客が訪れ、参拝客数は常に全国トップ10に入っている。

観光の記録

雷門

2024年1月11日の12時44分、雷門に到着。

天慶5年(942年)、平公雅によって創建。門の右が「風神」、左が「雷神」。

門の裏側には、向かって右に「金龍」、左に「天龍」の龍神像が祀られている。

宝蔵門

仲見世を通ると、宝蔵門が見える。

宝蔵門は昭和39年(1964年)に大谷米太郎の寄進により建てられた。左右には、仏師の村岡久作氏によって制作された木造仁王像が安置されている。

本堂

さらに進むと本堂が見える。

ただ秘仏のため、直接見ることはできない。

まとめ

浅草寺は何度か訪れているが、参拝者の数と建物の大きさに驚かされる。

仲見世が浮世絵、侍、忍者をここぞとばかりに売り出していて、外国人観光客で大いに賑わっていたのが印象的だった。

またこれだけ広い敷地で入場料を取らないのも珍しい。人が多すぎるから少しくらい取ってもいい。

今回紹介したのは浅草寺の一部に過ぎないため、次回機会があればその他についても記載したい。