明治安田J1リーグ第1節 ガンバ大阪vsセレッソ大阪

明治安田J1リーグ2025年シーズンのオープニングゲームとなった大阪ダービー。下馬評ではホームチーム有利とされていた中で、北摂の地に乗り込んだセレッソ大阪が5-2という会心の勝利を挙げてみせた。新監督の初陣であることやスコアラーのラインナップ、実況解説などのあらゆる面で見ても、クラブにとって記録にも記憶にも残る大勝となった試合を振り返ってみる。

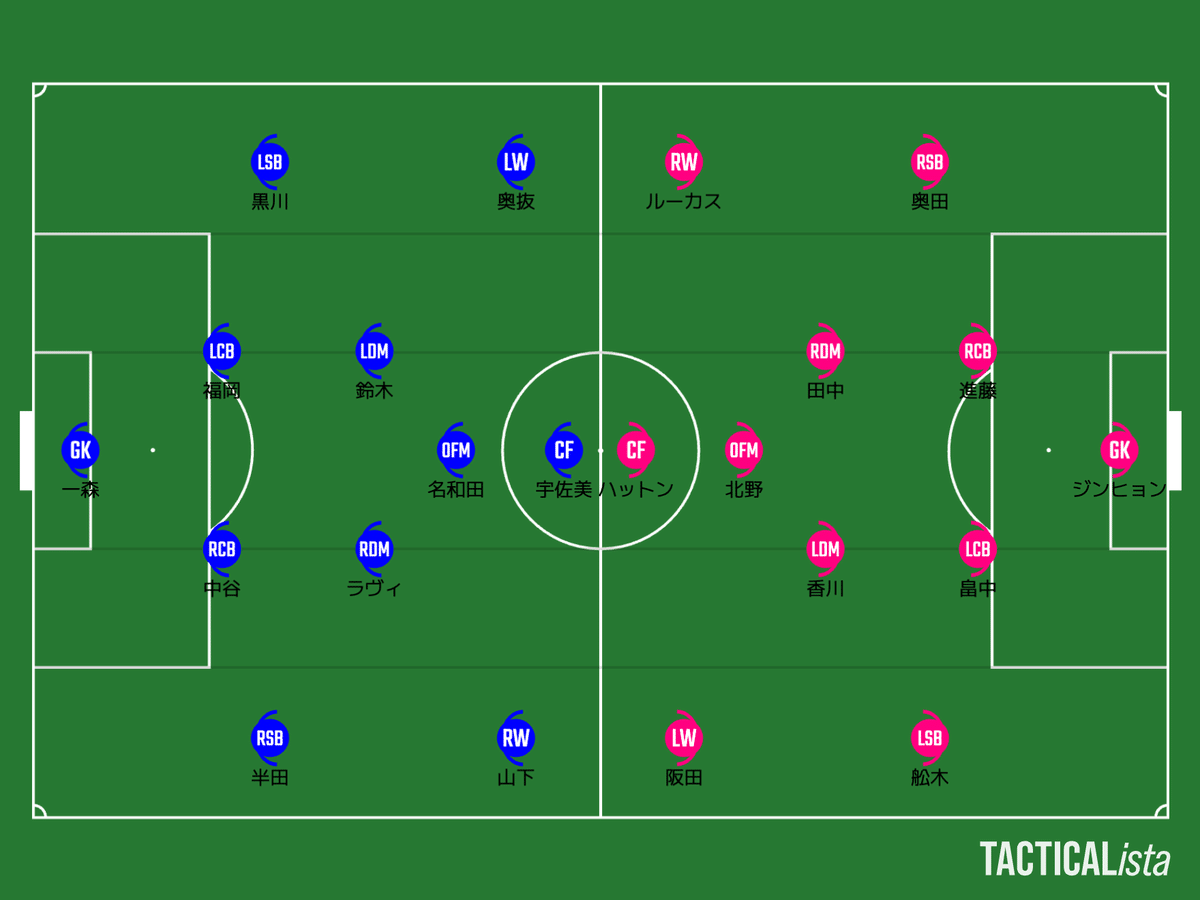

メンバー構成

継続路線のガンバは昨季の主力だった坂本とダワンが移籍。さらにウェルトンと山田もベンチ外だということで、トップ下には名和田、両WGには山下と奥抜、鈴木とボランチのコンビを組むのはネタラヴィというメンバー構成になった。特に非保持の局面で大きな貢献度を誇っていた選手が軒並みいなくなってしまったわけだが、その影響が顕著に現れた試合になってしまったのではないかと思う。

対してセレッソはレオセアラと鳥海が移籍。それぞれCFとCBには新加入のハットンと畠中がスタメンに名を連ね、新キャプテン田中とボランチのコンビを組むのは昨年の5/11以来の先発となる香川。トップ下と左WGには共に20歳の北野と阪田が開幕スタメンを飾った。新監督の初陣となるビッグマッチだったが、今年のチームの方向性をわかりやすく示す試合を披露することができたのではないだろうか。

ビルドアップの狙い

初陣であることのメリットは敵からするとこちら側の出方が読みづらいことだということで、2025年シーズンJリーグの初ゴールは前半7分という早い時間に生まれた。それも、まさに今季のチームとしての理想系をそのまま具現化したような美しいゴールである。

わかりやすく空いているライン間の広大なスペースは、セレッソが意図的に作り出しているもの。田中がネタラヴィを引き出し、阪田が大外に張ることで半田をピン留め。さらに舩木が最初は中央にいたところからサイドまで流れることで山下の注意を引き、畠中からの縦パスのコースを創出することができている。この構造は開始早々の16秒でもほぼ同じ配置がされており、その時は半田の寄せが甘いところを突いて阪田がドリブルで前進することができていた。

そして生まれたスペースに入り込むのがトップ下の北野。最初からその場所で待っているのではなくその場所で待ち合わせているため、パスが出てから潰しに出ようとする中谷は後手に回ることに。斜めのランニングで落としを受ける舩木も合わせて、畠中がボールキャリーをしている間に全員が同じ絵を描くことができた完璧で狙い通りの前進だった。

今季のセレッソのビルドアップの目的はこうした擬似カウンターの形を作り出すこと。この日レイオフやワンツーなどのワンタッチでのプレーが多かったのは、前向きの選手を作り出してそのままスピードアップを図りやすいから。SBが内側に入るのは、その際の経由地としてこのライン間のハーフレーンが最も優先度が高いからである。

WGのピン留めとラインブレイクラン

先制の勢いそのままに、10分にも阪田に決定機。このシーンでも同じく畠中がボールを持ったタイミングで舩木はサイドに流れる動きを見せたが、山下は先ほど中を突かれたこともあって内側を閉めることを選択。よって舩木はフリーでボールを受け取ることに成功し、余裕を持ってスルーパスを出す時間を得ることができた。

これらの二つのシーンだけでなく試合中常に前提として置かれているのは、WGが相手SBをピン留めすること、そしてWGが裏へのアクションを起こすことになる。阪田が大外に張り続けるからこそ半田がプレッシングに参加することを防げるし、裏へのアクションを怠らないからこそ前を向いた舩木は迷わずスルーパスを出すことができるのである。この試合、セレッソの各選手がロングボールを蹴る際にはほぼ確実に相手SBの裏にWGを走らせるボールを蹴ろうとしていたことが印象的だった。

このWGによる原則を最大限活かしているのがトップ下である北野のサイドフロー。本来はCBやボランチの管轄であるトップ下がタッチライン際まで流れてくることで容易にマークを外すことができ、さらに相手SBも食いつくとWGにスルーパスを出されてしまうため、相手WGにプレスバックを強要することができる。この距離を広げるためにサイドフローを行う際にはSBが2-3移動で低い位置を取ることも共有されており、特に舩木はこの2-3移動が多くなっていた。

このサイドフローを行った際に相手ボランチが食いついてくると、セレッソのボランチは列を上げてライン間で受けることができる。23分のシーンでは香川が列上げでボールを引き取りルーカスがスルーパスを出すところまで持っていったが、中谷のベクトルの逆を突くパスが出せていれば一点ものだっただろう。

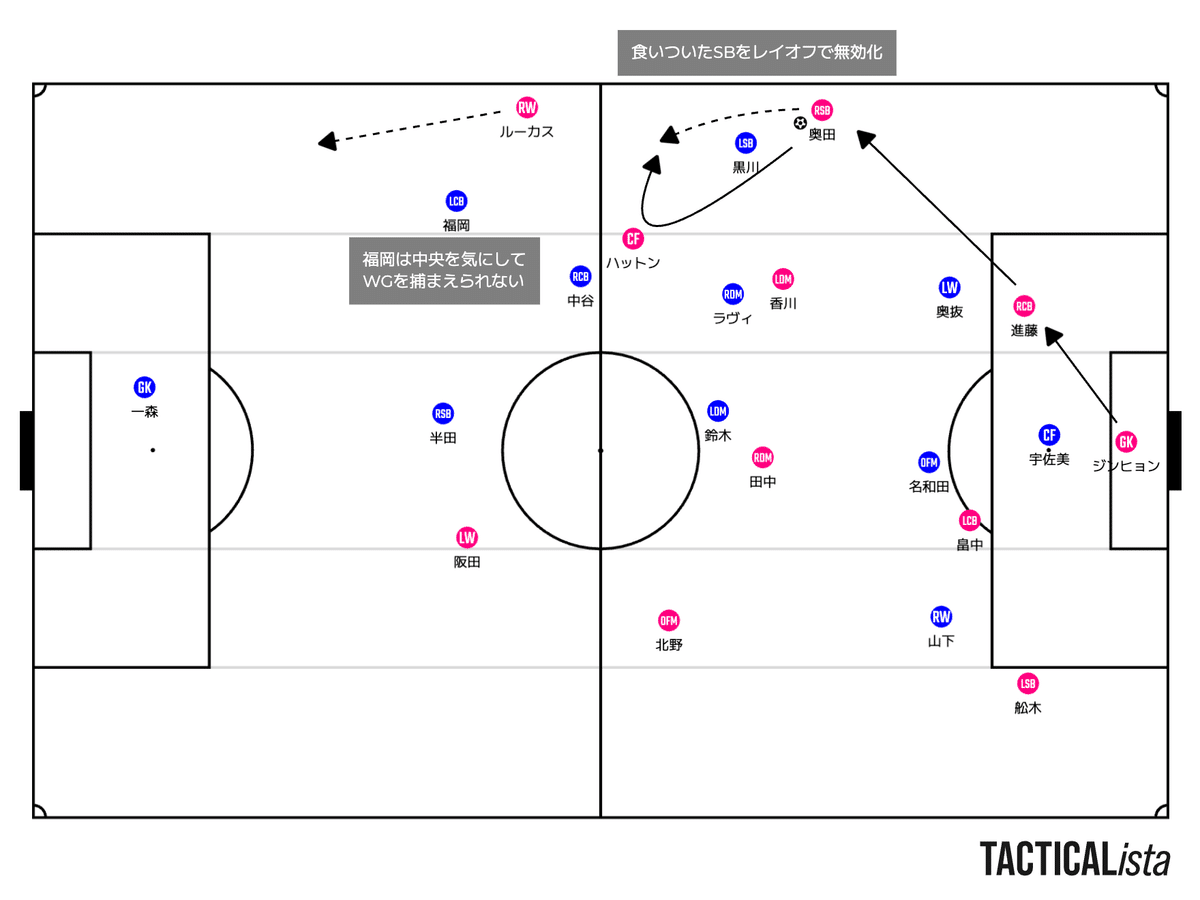

そして34分には奥抜が進藤に食いついたことで黒川がルーカスのマークを捨てて奥田に遅れてアプローチ。ここでハットンが奥田に対してレイオフの受け手になることで黒川を剥がすと同時に中谷を引き出すことにも成功したため、福岡はルーカスを捕まえようにも中央を捨てれない状況に陥ってしまっていた。あとはもうキャンプでも散々練習していたWGの裏抜け→グラウンダークロスの完全再現である。相手がWGのピン留めを無視してプレスに来るとこうなるという狙い通りの擬似カウンターだっただけに、阪田からすると確実に決めておきたい決定機だった。

SBに用意されている複数の選択肢

開幕前に奥田がSBは要求される部分が多いと言及していたが、このチームにおけるSBの大きな役割にはレイオフを受けてのスピードアップの他、スペースメイクと人数調整などもあると考えられる。まずスペースメイクに関しては、先ほどから述べているようにサイドに張ったり2-3移動で低い位置取りを行うことで相手の陣形を広げるだけでなく、2-6移動や2-8移動で相手WGを引き連れ、中央の選手にサイドフローを促す場面も見られた。

そしてもう一つの大きな役割が特にボールサイドとは逆のSBで顕著に見られる人数調整役としての側面。構造的にトップ下とボランチはサイドに流れることも多いので、その分2-6移動や2-8移動で中央の人数不足を補完するのである。例えば先ほどサイドフローの件で具体例に挙げた23分のシーンでは、列上げを行った香川の代わりに舩木がボランチの位置に入っている。こうした移動の距離の制限はほぼ設けられておらず、「その場所に入ってこれるのならどのポジションの誰でもいい」という考え方のもとチームの設計が行われていることが推測できる。CBの畠中や進藤がボランチ位置に入る場面が数回あったのも同様の理由である。

もちろんこの考え方は諸刃の剣でもある。ボールロスト後のカウンターによる被弾のリスクは高まり、直後の山下が執拗にコーナーをアピールしていたシーンは舩木の戻りが遅れたところを突かれた形だった。前半の被シュートの原因の大半を占めたビルドアップのミスも含めこうしたリスクはチームとして許容しているとはいえ、なるべくその回数自体は減らしていきたいところである。

話をSBに戻すと、このような内側に入るシーンも多く見られたとはいえ、基本的にはサイドに張って角度を作ってからボールを受けるシーンが多くなっていた。CBで詰まっていたとしても何故かSBが中央に絞ったまま動かない本家ポステコグルーのトッテナムとはえらい違いである。

ただ、このSBの初期位置というのはプレッシングにおける嵌め所にされやすい位置。冨安にパスを出さないベンホワイトの話が一時期話題になったのを覚えている人も多いのではないだろうか。セレッソでも、昨シーズンまでは嵌りかけたところを松田陸や毎熊が個人でどうにかするシーンは何度もあった。

この試合、初期位置で受けるSBに対しては必ず複数の選択肢が用意されていた。まず一番最初に考えるのはWGを裏に走らせるスルーパス。これはフリーで受けたとしてもプレッシャーが掛かっていたとしても同様で、一発で裏を取れるのならそれが一番だし、詰まったとしても相手SB裏に蹴ればカウンタープレスを掛けていきやすい。

次ぐ選択肢が先ほど述べたサイドフローで流れてくるトップ下。SBにプレスを掛けてくるのは基本相手WGになるため、CBやボランチの管轄下から流れてくるトップ下は必然的にマークの緩い状態で受けることができ、もし相手がそれを嫌いプレッシャーが緩まれば、SBは落ち着いてやり直すことが可能になる。

さらにこれらの選択が取れない場合には、サポートに入ってくる味方に当ててワンツーを受けることが徹底されていた。特に奥田は一度出した後にスプリントを挟む意識がかなり強く、且つ奥抜にプレスバックの意識がほぼなかったためボールを受け直すことができるシーンが何度もあった。今のチームのSBはかなり考えることの多いポジションにはなるが、こうして複数の選択肢が用意されていることは選手にとっては心強いだろうし、やっていて楽しい役回りになっているのではないだろうか。

ハットンの貢献

キャンプ中から即時奪回をテーマに非保持は取り組んできたセレッソだが、それが叶わなかった際には想像以上にしっかりミドルブロックを組む姿勢を見せていた。

基本的には北野はハットンと横並びにはならず、4231のままセット。構え気味とはいえチームの目標はあくまでハーフコートで試合を進めることなので、ディフェンスラインはなるべく高いラインを維持。さらにライン間を取られるとラインを下げざるを得なくなるのでとにかく中央を閉め、縦にも横にもコンパクトなミドルブロックを組んでいた。

そこからサイドに出た時は一気にボールサイドに圧縮。逆サイドもSBは中央まで、WGもボランチを捕まえれる位置まで絞る様子が見て取れた。そこから状況に応じてプレッシングに移行していくわけだが、アプローチのタイミングやコースの切り方、連動と強度はいずれも素晴らしいの一言だった。

この非保持の設計において一役買っていたのがCFのハットン。何度かガンバが山下へのロングボールで背後を取ろうとしていたが、ハイラインだとどうしてもこれを続けられるとディフェンスラインは厳しくなる。なのでCFには常に相手CBやGKに制限を掛け続け、質の低いボールを蹴らせることが求められるのだが、これをハットンは実直にこなしていた。

このプレッシングはワンサイドカットもしっかり伴っていたためサイドを入れ替えられることも最小限に抑えられ、さらにプレスバックも怠らないため挟み込んで奪い切ることも出来るという、本当にとんでもない貢献度。先日のnoteで古山がWGで上門がCFの理由がまだ不透明だと述べたが、その理由はおそらくCFには非保持での貢献度がとにかく求められるからなのだろう。WGも決して非保持の負荷が低かったわけではないが。

もちろん、ハットンはこの試合非保持だけがよかったのかと言えばそうではない。むしろ保持時でも充分な活躍をしてくれた。

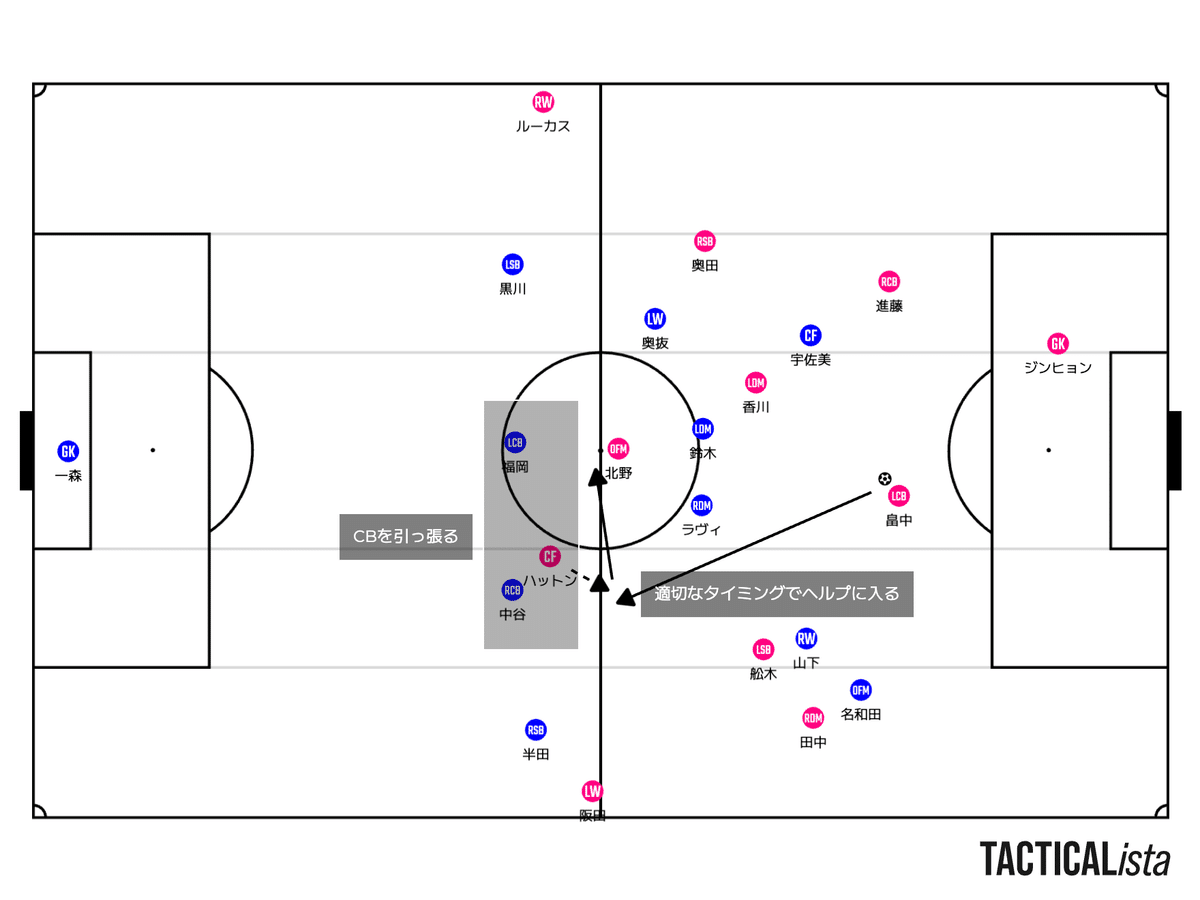

保持時の主な役割は相手CB2人を引っ張って深さを作り、迎撃を躊躇させること。無闇に落ちたりサイドに流れてボールを受けたがるのではなく、常にライン間にステイし時折背後へのアクションを取ることでCBはどうしても前に出づらくなる。この試合福岡と中谷は前に出て潰し切るようなシーンはほぼ作れなかったが、これはハットンのポジショニングに影響している。

それでいて必要な場合は適切なタイミングでヘルプに入り、ワンタッチかツータッチではたく。このプレーがとにかく正確で、ほとんどボールロストをしない。ハットンはこの試合パス成功率85.7%を記録したが、これはワントップのCFとしては異常な数字。チーム内でも4番目に高い成功率であり、J1リーグ第1節においてスタメンだったCFの中では当然のように最高の数字である。ゴールこそ生まれなかったが、保持非保持ともにハイパフォーマンスでスタメンに相応しいということをプレーで証明してみせた。

とはいえこの試合、身体を当てながらのポストプレーがどれだけできるかは確認できなかった。スロバキア時代のプレーを何試合か見た感じ、ワンツーやレイオフの受け手になるのは得意そうだった反面広島の荒木のようなハードプレスを得意とするCBを相手するのは不得意そうな印象だったので、実際のところどうなのかは気になるところ。

苦しんだ前半中盤以降

先述のセレッソの4231ミドルブロックに対して、ガンバは序盤は外回りで前進を図る。

肝となるのはハーフレーンを取る名和田で、44ブロックの間に立ち続けることでセレッソのSBとWGに影響を与え、大外の選手に時間とスペースを与える。動きながらスペースで合流する北野とポジションを取ってボールを待つ名和田ということで、互いのチームの考え方が動的であるか静的であるかの違いはこうしたトップ下の動きにも顕著に現れていた。

そうして前進された際にはセレッソは撤退のフェーズに入る。この時の帰陣がとにかく早く、WGも即座に戻ってきてSBとダブルチームを組み、CFとトップ下もプレスバックで相手ボランチに時間を与えないことを意識していた。

ただ、30分にネタラヴィに決められ同点に追いつかれる。この時間帯はビルドアップのミスからカウンターを食らうケースが多くなってしまっていただけでなく、鈴木とネタラヴィの両方を捕まえるのが難しくなり、いずれかの選手、特にネタラヴィのキャリーをきっかけに前進されることが多くなってしまっていた。撤退の時間が長くなってしまえば、決壊の可能性はどうしても上がってしまう。

山下に渡った時点で舩木がアプローチし、香川が空いたCB-SB間のスペースを埋め、田中は中央で構えるというこの時点での立ち位置はおそらくチームとして正しい状態。エラーが起きたのはこの後で、宇佐美に出た時点で舩木が絞らずそのまま山下を監視しようとしたこと、半田のところで香川が潰しきれなかったことの二つになる。とはいえ中央密集アタックは噛み合ってしまえばなかなか防ぐのは難しい。どちらかというと、この時間帯に複数失点しなかったことを個人的には讃えたい。

一気に動いた後半

お互いメンバー交代無しで臨んだ後半開始早々、北野の今日2点目でセレッソが勝ち越しに成功する。ゴールシーンに関しては奥抜の1on1が緩かったとして、その直前のシーンには今季のセレッソが崩しの局面で狙っていきたい形が現れていた。

WGがボールを持った際に、北野は相手のCB-SB間、いわゆるポケットに向かってランニング。アーリークロス気味のボールは残念ながらこのシーンでは北野に合わなかったが、ペナルティエリア内ではハットンと阪田は前に入って折り返しのクロスを押し込む準備を整えていた。

この大外の選手から内側を走る選手へのスルーパス→折り返しのグラウンダークロスを狙う形はキャンプで何度もトレーニングしており、さらにアップのシュート&クロス練習にも組み込まれていたポステコグルー一派の十八番。北野や奥田だけでなく、田中なんかもルーカスが持った際にここに走り込む姿勢を見せたシーンがあった。

勝ち越して勢いに乗るセレッソはここからプレスの強度を上げ、前半の途中から制限を掛けづらくなった鈴木とネタラヴィに対しても田中か香川が出ていく頻度が増加。続く52分には自陣のスローインでガンバが圧縮してきたところを抜け出し、広大なスペースを畠中→舩木→阪田の連続スルーパスで一気に裏返す擬似カウンターから香川が決めて3点目。阪田と半田のところは混じり気のない完全な1on1であり、日本代表級のSBを相手に見事にぶち抜いてみせた。前半10分のシーンなどを取って見ても昨季のプチブレイクに続いて今年大きく飛躍する予感を感じさせる、そして本人にとっても非常に自信に繋がる試合になったのではないだろうか。

ただ、直後の54分に黒川のミドルが炸裂し再び一点差。最終的に黒川がシュートを打ったスペースはセレッソからすると捨てている場所なので、フリーで打たれること自体は致し方なし。ただジンヒョンは副審にオフサイドをアピールする過程でボールから目を離しており、その間にシュートブロックに入った進藤とはポジションがダダ被り。VARがある今そのタイミングでのアピールには何の意味もないので、それをする暇があるのなら立ち位置の微調整をしたいところだった。

その後約6分間掛けてVARのチェックが完了し、その1分後に4点目のきっかけとなるFKを獲得。ゴール後というのもあってガンバがチームとしてプレッシングの姿勢を強めていた中で奥抜だけが躊躇し奥田に自由を与えてしまい、パスを受けたルーカスがハットンとのワンツーを経てファールを受けた形である。解説の橋本英郎がこのタイミングで奥抜がアプローチに行けていないと指摘していたが、奥田がボールを受ける時には後一歩で嵌りかけているシーンだったためセレッソ的には本当に助かった。

セレッソの3点目が決まってからこのFKまでのアクチュアルプレーイングタイムはたったの105秒。ここまでゴールが集中的に生まれることもそうそうないが、今年のセレッソはこういうチームであるというわかりやすい自己紹介になったのではないか。

セットプレーの攻防

ということで63分、北野のFKに田中が合わせて4点目。YouTubeで舩木が「セットプレーのコーチも来た」と述べていたが、まさにその力を入れているであろうセットプレーで試合を決定づけることに成功した。とはいえこの位置のFKに関しては小菊政権時代から特に何も変わっていないしどのチームも似たような配置になるので、このゴールはセットプレーコーチ云々よりも単に北野のボールと田中のヘディングが素晴らしかったということに尽きる。

セットプレーで大きな違いが見られたのは非保持のCK。昨年まではゾーン基調で守っていたところ、この試合ではマンツーマン基調に変わっていた。

より具体的に見ていくと、ニアのストーンに入るのはCFのハットン、途中交代後は中島。そしてCBの進藤と畠中だけは所定の立ち位置をキープし、一番ちびっ子の北野はGKへの妨害を防ぐ役回り。阪田、交代後のチアゴはペアルティエリア外で待機する相手に牽制を掛けるために中間ポジションを維持し、それ以外の5人は全員マンツーマンである。

ただCKのマンツーマンディフェンスというのはどうしても初見殺しに弱くなるということで、名和田に代わって66分から投入された倉田が後のCKで暗躍。78分のCKでは奥抜と共に妨害役に回っていたはずの倉田がキックの直前でバックステップを踏み最後方まで流れてどフリーに。もしジェバリと宇佐美がキックのタイミングで内側に走る素振りを見せていたら、舩木も触れることなくフリーで倉田はシュートなり折り返しなりを選択できただろう。

続く80分のCKでは中央の跳ね返し役の畠中がうまく飛べないように身体を密着させてバランスを崩させ、その背後で中谷がヘディング。87分のCKでは今まで美藤が受け持っていたペナルティエリア外のニア側で待機する役にチェンジ。中間ポジションに立ちながら美藤を監視する役割だったチアゴはそのまま倉田を監視したため、マーカー不在の美藤はニアにフリーで走り込んでいた。

この試合はなんとか切り抜けることができたが、今後もこうした策を講じてくるチームは出てくるだろう。次節の対戦相手である湘南もセットプレーの仕込みは結構してくるイメージ。マンツーマンとゾーンにはそれぞれのメリットとデメリットがあるため、以降もマンツーマン基調で臨むのか、それとも相手次第でゾーン基調との併用で臨むのかは注目したい。

チアゴアンドラーデの守備

時系列がバラバラなせいでCKの件でチアゴとジェバリと美藤の名がすでに出てしまっていたが、73分の交代で中村とチアゴがセレッソでの初出場を記録、ガンバもジェバリと美藤を投入して倉田を左WGに回していた。阪田と奥田を下げた理由はシンプルに体力面だと思われる。2人とも上下動が激しく、さすがに90分は保たないペースの運動量だった。直後の74分にはチアゴが大外で受けて北野にクロスを上げるシーンが見られ、79分にもハットンと並走して裏に抜けるなど、チアゴは保持時においてWGのマストな役割であるピン留めと裏抜けに関しては実直にこなしていた。

中村に関しては随所に落ち着きのあるプレーが見られ、奥田は結構控えめだった2-3移動も多かった。横浜FCでは3バックの右HVでプレーしていたということで、やはりこの位置でのプレーは得意としているのだろう。さらに84分には2-7移動から一気に裏を取り、折り返しが届けば1点というシーンも作り出しており、淡々とプレーしながら大胆なプレーも出せるという中村のマイペースなキャラクターに沿ったプレースタイルだなという印象を感じた。

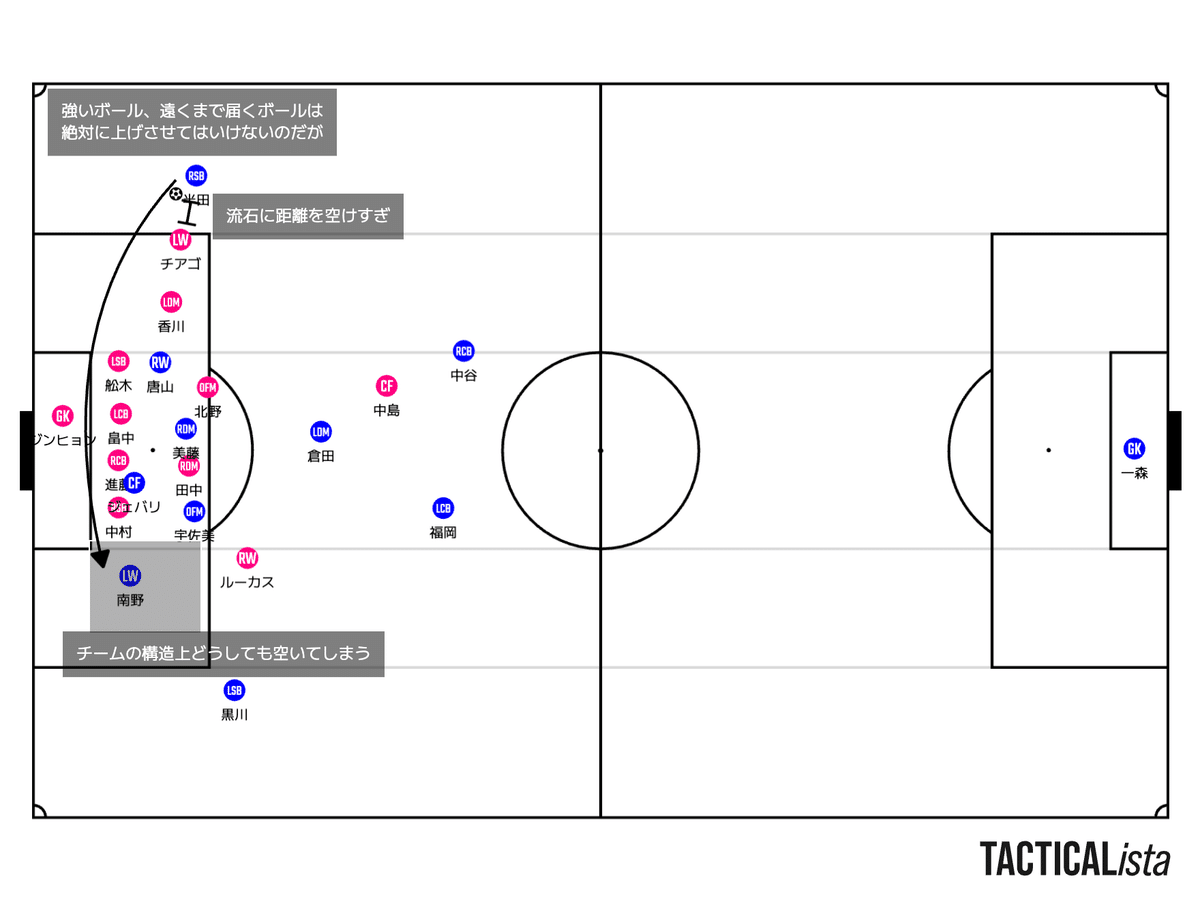

ガンバに関してはジェバリというターゲットができたこと、そしてプレッシャーを掛け続けてきたハットンにも体力の限界が近づいてきたことを受けてロングボールの頻度が増加。さらに倉田がロングシュートでジンヒョンの飛び出しを牽制する動きも見せ、ここまでハイラインを維持してきたセレッソのディフェンスラインは後退。それを受けてパパスも82分にハットンに代えて中島を投入し強度を維持しようとするが、ガンバは右サイドを中心に攻め入っていく。87分には両サイドに唐山と南野も投入し攻勢を強めたが、ガンバからするとここらで一点差に詰め寄りたいところだった。

この右サイドの劣勢の要因の一つになっていたのがチアゴの守備意識の希薄さ。セレッソの4231はとにかく内側を閉めて外側は捨てるという構造上、WGの非保持での貢献度がなければサイドから運びやすくなってしまうのだが、チアゴはプレスバックの意識がかなり薄く、寄せもかなり甘く、ポジションの取り直しもせずにジョギングで走ることが多くなっていた。

89分に南野が迎えた決定機でも半田は余裕を持ってクロスを上げれていたが、このチームの構造上余裕を持って大外クロスを上げられる状態というのはほぼ失点と同義。フル出場でなかなか戻るのもキツくなってきていたルーカスでさえいざという時の強度は強く保っていた中で、途中からの出場でこの緩さは正直なかなか厳しい。それも1分前に何度かベンチのパパスから大声で「チアゴ!」と叫ばれていた直後のプレーである。

これを受けてパパスは西尾と喜田を投入し後ろを5枚にすることを決断。大外まで蹴らせないという前提が成り立たないのであれば、最初から大外に選手を置くしかない。その過程でチアゴとルーカスの左右も入れ替えていたのはフル出場の舩木よりも途中出場で元気の残っている中村と合わせた方がカバーしやすいということだろう。こういった店仕舞いのための交代策を切れるというのは結構意外だった。

そして90+4分に中島が決めて勝負あり。大阪ダービー、そして開幕戦におけるクラブ史上最多ゴール数となる5得点大勝で新監督の初陣を飾った。

雑感

考え得る中でも最高に近い形でのスタートとなったが、正直出来すぎという一面はある。それは決定力の上振れもそうだし、ガンバの非保持が壊滅的だったというのもそう。非保持性能の低い前線4枚が後ろの状態も顧みずにあれだけ食いついてきてくれ、特にWGはSBの位置調整だけであれだけ簡単に動いてくれるので、セレッソの選手はディフェンスラインを中心に全員が本当にのびのびプレーすることができていた。今後より洗練されたプレッシングを掛けて来られるとまた話は変わってくるだろう。この試合でも繋ぎのミスや手前に落ちて受けるWGのところで詰まってしまうシーン、無駄に前に急いでしまいボールをロストしてしまうシーンは何度も見られた。まだまだ完成度を上げていかないといけないし、改善点も多い。

とはいえ各選手がこのキャンプ期間で新しいサッカーに対する解像度を一気に深め、一つのチームコンセプトに沿ってチームとして進むことができているのは本当にポジティブなこと。特に畠中はすでにチームの中心となっており、相手が来なければ運び、左右の足で分け隔て無しに配球できていたのが素晴らしかった。香川らと共にピッチ内で指示を出す場面も多く、今後も頼りになる存在になるだろう。

そしてパパス監督に関しては短い期間でここまで持ってきたこともそうだが、試合中のベンチワークがピッチ内の現象や文脈、そしてチームの哲学に沿ったものだったのが個人的には好印象だった。何せここ最近は取り決められた交代しか見て来なかったので。

対するガンバだが、非保持に関してはそらそうなるという感じ。さっきも言った通り前線がもれなく全員非保持性能が低く、無理の効くダワンがいなくなったことで中盤もカバーしきれず。チアゴ以外の前線全員が高い非保持性能を誇り、香川と田中も指示を出しながらカバーし合っていたセレッソとは完全な対比になっていた。

ただこれに関しては多少はポヤトスにも責任はあるだろうが、選手を連続で引き抜かれた上にカバーも一切しない強化部の方が遥かに責任は重いと思う。ピッチ内において遂行されている役割の重要度を理解せず他の選手でカバーできると考え、補強のオーダーがあったとしても監督の求める能力に沿わずにただそのポジションの選手を獲得してくる強化部は本当に強化部と言えるのか?と梶○氏には今一度問い掛けたいものである。

最後に

開幕前に順位予想をするのを完全に忘れていたので、後出しにはなるが優勝予想だけ最後に置いときます。めちゃくちゃ長くなりましたが、最後まで読んでくださりありがとうございました。勝つ時も負ける時もあるでしょうが、勝った時にはみんなで喜んで調子に乗っていきましょう。

1位予想 セレッソ大阪

(願望込み・私情ダダ漏れ)