『マーケティング「つながる」思考術』連続講座⑫マーケティングのリアルを理解しよう~しっかり選んで買う商品はどう売れる?~

マーケティングの理論やフレームワークはあくまで、「人間が買い物する際の思考や行動」を法則化したものに過ぎません。だれだけ学んだとしても、そこに「リアリティ」がなければ現実味のない戦略を描いてしまう危険性があります。

今回の講座では、「買回品・専門品(購入時に時間をかけてしっかり比較・検討される製品)」をテーマに、日常生活を例に実務へつなげるための考え方を解説します。

こんな人におすすめ

これまで学んだことをどのようにマーケティング戦略に落とし込むかを学びたい方

購買行動と理論の結びつきを学び、マーケティング戦略づくりの基礎を身に着けたい方

自分自身が行っている購買行動を抽象化して考えるための考え方を知りたい方

買回品・専門品の主要ルート①:トライアル売上

「売上の地図」で見る買回品・専門品のトライアル売上ルート

前回の最寄品と大きくことなるのは「売上の地図」における赤く強調している部分です。最寄品の場合は、価格が安く、失敗リスクが小さいため購入前に詳細な比較・検討はされず購入後のクチコミもほとんど発生しません。

一方で、買回品・専門品は価格が高く、失敗したときのリスクが大きいため、購入前に失敗を回避する行動がとられるのが大きな違いです。

具体的には、購入前にスペックなどの情報を知りたいときは検索エンジンを使用し、情緒的・文脈的な情報を知りたい場合はInstagramを使用します。そのため、最寄品では重要度の低かった検索対策やオウンドメディアの重要度が高くなります。

また、トライアル購入においてレビューを参照する事で、製品パフォーマンスを疑似的に取得できるようになったことが2000年代以降に起こった大きな変化です。

ロイヤルカスタマーのレビューは、トライアル購入を促す重要な要素となる一方で、期待を寄せすぎることは危険です。レビューは評価に加えて数の多さも重要であり、多くのユーザーから高評価を得ている製品ほどプレファレンスが上がることを理解しておきましょう。

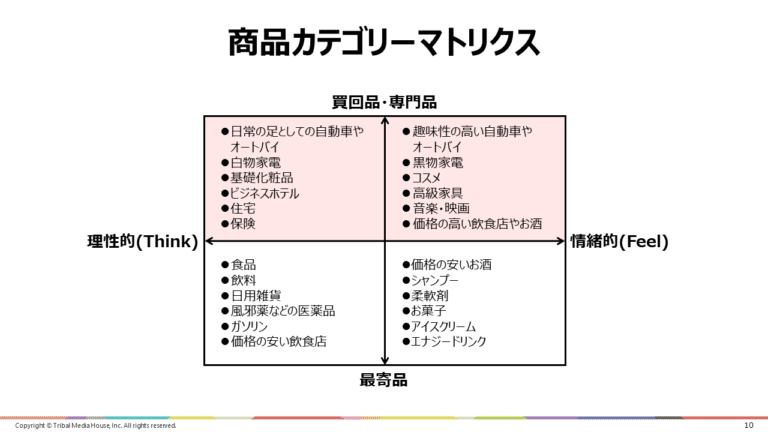

商品カテゴリーマトリクスで買回品・専門品の特徴を整理する

買回品・専門品はマトリクスの上半分に位置付けられる商品です。

買回品・専門品はカテゴリー関与度が高いことが特徴です。理由としては、長期間の使用が前提であること、価格が高いこと、すぐに買い換える事が困難等の失敗リスクが高いからです。

左右の軸でも関与度の質が異なる点には注意が必要です。たとえば、保険においては「自分らしさ」よりも、金額やカスタマーサポートの対応の良し悪しなどの理性的な基準が選択基準になることが多いと思います。このように、左上の象限に位置付けられる商品・サービスは比較軸が「失敗したくない・損したくない」となりやすいです。

一方で、右上の象限は「生きがい」につながる買い物になることもあり、機能・性能が劣っていたとしても「こっちが好きだから買う」という理由で選択されることもあります。

買回品・専門品は、購入頻度が低く、価格が高く、失敗リスクが大きいため関与度は高くなります。だからこそ、購入前の情報探索がしっかりと行われます。

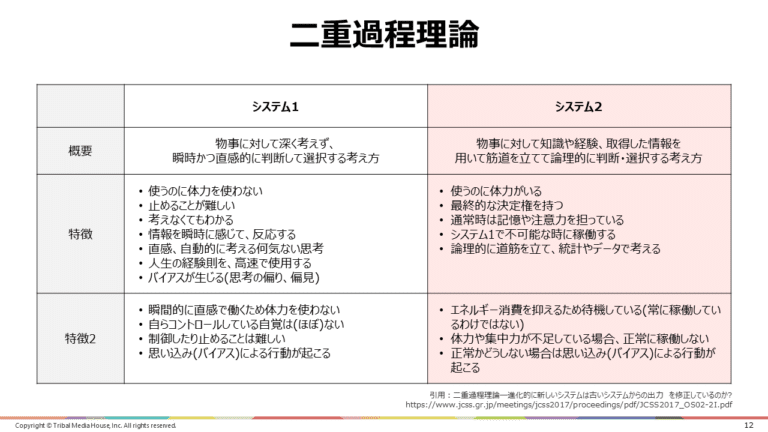

二重課程理論とは、人間の情報処理を2つに分類して説明する考え方です。単純化すると、「深く考えず、瞬時かつ瞬間的に判断する」システム1と「知識や経験、取得した情報を用いて論理的に判断・選択する」システム2に分類できます。

最寄品の購入はシステム1が用いられる事がほとんどです。すでに脳内にある知識・経験などで瞬時に判断しており、省エネで使えるのがシステム1の特徴です。

買回品・専門品の購入は、まずシステム1を働かせますが、すぐにシステム2に切り替わります。システム2を用いる際は、脳の外にある情報の探索に取り組むため、体力を使います。

また、生活者それぞれが持っている知識・経験によってシステム2が働く場合とそうでない場合があります。例えば、海外旅行に年に複数回行っている人よりも、初めて海外に行く人の方がシステム2を使う割合や時間が長くなります。

最寄品はシステム1、買回品・専門品はシステム2という単純な区分でなく、商品・サービスによってどちらの働きが強くなるかはグラデーションであることを認識する事が重要です。できるだけ体力を使うシステム2の利用を回避しようとするのが人間の自然な働きです。

「いますぐ客」と「そのうち客」

最寄品の場合は、ほとんどの人のニーズが常にONであり「そのうち客」は多くありません。一方で、買回品・専門品はほとんどの人のニーズがOFFの状態です。

このように、ごく一部の「今すぐ客」の裏に膨大な「そのうち客」が存在している事が買回品・専門品における最寄品との大きな違いです。「そのうち客」のニーズはマーケティングによってONにできるものではありません。

想起の重要性

買回品・専門品において特に重要なのが想起です。長い潜在期を経て、ニーズが顕在化した時に自社のブランドや商品・サービスが想起されれば購入されやすくなります。その状態を作るにはマーケティングコミュニケーションの力が欠かせません。

購入前に時間をかけて比較・検討される買回品・専門品においては、そもそも想起されなければ比較・検討の土台に乗せてもらう事が難しくなるということです。

買回品・専門品における購入前の「真実の瞬間」

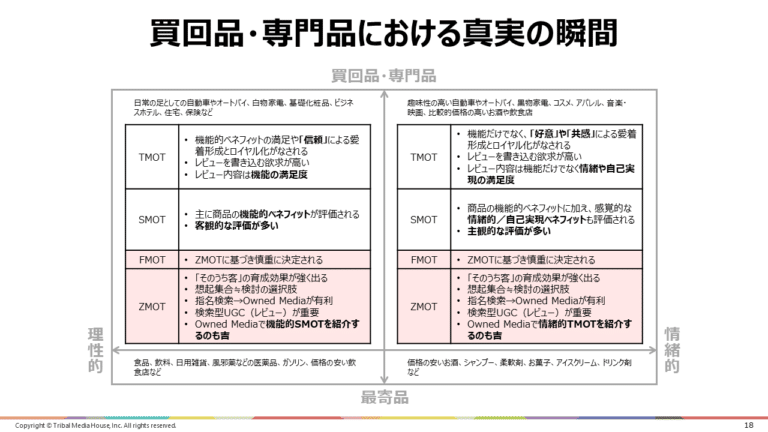

トライアル売上の「真実の瞬間」について、「ZMOT(買う前の評価)」と「FMOT(買う瞬間の評価)」を抜粋します。

買回品・専門品ではんZMOTの重要性が高くなりますが、もちろんFMOTも重要です。どちらか一方ではなく、両方重要であることを理解しましょう。

最寄品と異なる点は、買回品・専門品はZMOTが2段階あることです。まず、最寄品と同じく想起に影響するZMOTがあり、その後に検討に影響するZMOTがあります。

検討に影響するZMOTにおいては、オウンドメディアに顧客が欲しい情報が充実していることと、レビューの重要度が高くなります。

ファネルマップで見る「打ち手」

「そのうち客(潜在顧客)」の重要度が高く、「比較検討」に時間がかけられロイヤルカスタマーの存在感が高まる買回品・専門品のマーケティングにおいては、活用できる手法の幅が広くなります。

利用継続中における「真実の瞬間」

買回品・専門品は長い間利用されるため、使用を続ける中で行われる評価(TMOT)は上書きされ続けます。

買回品・専門品においては、買ってもらったら終わりではなく、利用する中で商品・サービスを「買ってよかった」とできる限り多い頻度で自覚してもらうためのコミュニケーションが欠かせません。そのコミュニケーションによって、以下の図の通りSMOTやTMOTで生まれたクチコミが新規顧客におけるZMOTにつながります。

買回品・専門品の主要ルート②:リピート売上

リピート売上においては製品パフォーマンスが評価されている状況にあるため、買回品・専門品における失敗を回避したい意識とできるだけ脳に負担をかけずに情報処理を行いたいという前提から、製品パフォーマンスがあることで有利なポジションを築きやすくなります。

買い替え時においてももちろん比較検討は行われますが、リピート購入時においても失敗したくないという心理は働くため、失敗しない事がわかっている利用中もしくは利用経験のある商品・サービスが選ばれる確率が上がります。

まとめ

買回品・専門品は購入頻度が少なく、価格が高い商品・サービスであり、失敗のリスクが高いためkリスクが高いため高関与である。そのため、システマティックに比較検討を行った上で購入されるという大前提を押さえておく必要がある

脳は体力の消耗を抑えるためにできるだけヒューリスティック処理(システム1)を使おうとする前提がある。また、ヒューリスティック処理(システム1)とシステマティック処理(システム2)の利用はシーンや知識・経験によってグラデーションがあることを考えておく

購入時にしっかり比較・検討が行われる買回品・専門品においては、想起されなければそもそも検討の土台に乗る事ができない

買回品・専門品におけるZMOTは想起に影響するものと検討に影響するものの2つが存在する

買回品・専門品のマーケティングにおいては、比較検討時におけるレビューがZMOTに影響をを及ぼすが、そのレビューは利用者のTMOTによるものであるという構造を理解する必要がある