キリスト教の「救い」「終末」「天国」「地獄」

*勉強会用に作成した『キリスト教の救い・終末・天国・地獄』のスライドと原稿をUPしています。動画にしたものは記事の最後にリンクを貼り付けています。

はじめに

こんにちは、岐阜市にある日本基督教団華陽教会というところで牧師をしている柳本伸良です。聖書のメッセージや破壊的カルトの注意喚起などを発信しています。今回は、キリスト教系の破壊的カルトやキリスト教の教えを一部取り込んでいる宗教カルト、ミニカルトなどに向き合う際、必要となってくる知識、キリスト教の「救い」「終末」「天国」「地獄」などの理解について、ザッと説明したいと思います。

ただし、私は教義学、教理史などの専門家ではありませんので、いくらか乱暴な説明になってしまうと思います。また、できる限り気をつけてはいますが、正確でない説明や言葉足らずな説明、大雑把な説明が出てくると思います。あくまで「私が質問されたら、こう答える」という内容なので、教義・教理・教会史など、正確に理解したい方は、最後に参考資料を挙げているので、そちらをご覧いただいて確認してもらえると幸いです。

キリスト教の"救い"とは?

まず、キリスト教の「救い」についての理解ですが、ひと言で説明するとしたら「イエスを神の子である救い主と受け入れ、罪の赦しを信じ、永遠の命を与えられ、世の終わりに復活させられ、神の国に迎えられること」という説明になると思います。

「キリスト」というのは「救い主」という意味の称号で、この世で苦しんでいる人たちが救われるように、神様が遣わすことを約束していた存在のことです。キリスト教では「2千年前に誕生したイエス様こそ、神様が約束していた救い主で、罪を犯して神に背いてきた私たち人間が滅びを免れるように、自ら十字架にかかって全ての人の罪を贖い、神の赦しを得させてくださった」と考えます。

ようするに「本来、私たち人間が償わなければならない自分の罪をイエス様が代わりに償って、神の赦しを得させてくださり、私たちを神の国に迎えられるようにしてくれた」という教えです。このイエスによる神の赦しを信じて受け入れ、神と人との和解にあずかり、新しい命(新しい生き方)へ変えられる、ということが、救いの中身になっています。

信じなければ罪を赦されないのか?

このように言われると「じゃあ、キリストを信じて受け入れなければ、神様に罪を赦してもらえないのか?」と思われるかもしれません。しかし、イエス様が十字架にかかったのは、全ての人が罪を赦され、滅びを免れさせるためなのに、信じる人しか赦されないなら、結局、全ての人を救えない、100%の贖罪ではないように感じられます。

ここで重要になってくるのが、先ほども触れた「救いとは、神と人との和解にあずかること」という説明です。和解というのは、関係の壊れた人たちが仲直りして、その関係を回復させることです。しかし、関係を壊された当事者が相手を一方的にゆるすことはできても、両者の関係を回復すること、「和解」そのものは一方的には成立しません。

AさんがBさんに約束を破られ、Aさんがそのことをゆるしたとしても、Bさんが「私はAさんに悪いことなんてしてないもん」「ゆるされなきゃいけないようなことはしていない」と言っていたら、その状態で「仲直りできた」「和解した」「両者の関係が回復した」とは言いませんよね?

あるいは、Aさんがもうゆるしているのに、Bさんが「わたしがゆるされるなんてありえない」「まだゆるされてないに違いない」と言って、Aさんを避けていたとしたら、これも「壊れた関係が回復した」「仲直りした」とは言えません。

過ちを犯した人間が、相手にゆるされたことを受けとめて、初めて、両者の和解、関係の回復が成立します。つまり「神の子であるキリストが、私のために十字架にかかり、罪をゆるしてくださった」と信じることで、神との和解にあずかれる、と言うことができ、罪の赦しを信じない、受けとめてない状態では、一方的にゆるされていても、関係の回復に至っているとは言えないことが分かります。

ようするに、「信じたら赦される」のではなく「赦しを信じて(受けとめて、関係を回復する)和解に至る」のが、キリスト教における「救い」と言うことができます。

原罪とは?

では、赦しを必要とする人間の「罪」とは何なのか? ということが問題になってきます。キリスト教でいう「罪」とは、単に犯罪を犯すことではなく、神様から離れて自分自身を絶対視したり、神様から与えられた良心に反する行動をしたり、正しいと信じて的外れな行為をしたり、心の中で悪いことを考えたり……というふうに、あらゆる「悪」「正しくない状態」が含まれます。

また、キリスト教の罪は「善の欠如」とも言い表され、意図的に悪いことをしていなくても、悪い状態を放置したり、苦しんでいる人を助けないことなども「罪」に数えられたりします。そして、罪のない、贖われる必要のない人間は一人もいないと考えられ、人間が生まれた頃から持っている罪のことを「原罪」と呼んでいます。

原罪は、どんなに善い人でも、生まれたばかりの赤ちゃんであっても持っており、最初の人間アダムとエバが神の言いつけに背いて善悪の知識の実を食べたことで、彼らの子孫全体に「罪」が及んだと考えられています。

ただし、最近では、原罪の教えをそこまで強調しない教会もあります。また、カトリックやプロテスタントなどの西方教会と違い、正教会をはじめとする東方教会では、原罪について厳密な定義を行うことや、教理化することを避けて今日まで至っています。

そして、西方教会の「原罪」の理解にも幅があり、古代から現代に至るまで、様々な解釈が存在します。最も有名なのはアウグスティヌスの捉え方で、彼は「アダムから遺伝した罪が人類全体に受け継がれてしまうようになった」と主張しました。

ただし、この考え方は、原罪の理解としては非常に古いもので、キリスト教系の破壊的カルトは、こういった古いタイプの「罪の遺伝的解釈」を取り入れているところが目立ちます。代表例を挙げるなら「自分たちの先祖の罪が自分たちに遺伝して、この世の不幸を招いており、教祖の言うことを聞いて罪を浄化しなければ、あの世へ行っても地獄に堕ちる」などの捉え方です。

しかし、現代では、多くのキリスト教会で「先祖の罪が遺伝する」という原罪理解は取らなくなってきています。どちらかというと「アダムとエバが神の言いつけに背いて以降、この世に罪が蔓延し、人類は誕生したその瞬間から罪を避けられない世界に生きている」という理解です。私はこれを「罪の汚染的解釈」と呼んでいます。

たとえるなら、先祖が作った公害によって大気が汚染された世界に生まれてくる人間は、汚染の影響を受けずに生きることはできない、というようなものです。構造的に罪を犯さずにはいられない世界ができている、と言ってもいいかもしれません。その世界で罪に汚染されないように生きようとしても、自分の努力だけでは罪を避け切ることができないように、誰もがキリストの贖いを必要とします。

恩恵論

さて、このような「罪からの救い」を考えるとき、避けては通れないのが、キリスト教の「恩恵論」です。恩恵論とは、神の恵みについての教理で「人間はどのようにして救われるのか?」ということを問題にしています。主な議論としては、人間は神の一方的な恵みによって救われるのか? 人間の側の努力が必要とされるのか? という点が出てきます。

先に結論を言ってしまうと「私たちは、神の一方的な恵みによって救われる」というのが、キリスト教の一般的な見解です。ということは、個々人の救いに、人間の行為や功績、努力や善行は関係しないということになってきます。

それなら「救われる者」と「救われない者」は何によって決まるのか? という新たな問題が出てきます。これが、多くの人がつまずいてしまう「予定説」(神は救われる者をあらかじめ定められてるという考え方)の誕生につながっていくわけです。それでは、恩恵論に関する議論をいくつか紹介しようと思います。

アウグスティヌスとペラギウス論争

最初に紹介するのは、アウグスティヌスとペラギウスの論争です。この論争は、5世紀の初めに起こったもので、ペラギウスは人間の道徳的責任の必要性を強調し、救いは善い行いによって獲得されるという「功績による救い」を主張しました。

一見、納得しやすい教えに見えますが、「人間は自分で自分の救いを獲得できる」(自分で自分の罪を償いきれる/精算できる)という楽観的な側面や、「ここまでしないと救われない」という律法主義に陥りやすい側面が課題として出てきます。

アウグスティヌスはこれに反対し、救いの源は神のみにあって、救いの過程を始めるのは人間ではないという「恵みによる救い」を主張しました。ようするに、人間が自分の救いについて主導権を取れるという考え方は間違っていると批判したわけです。

この論争は、418年のカルタゴ会議で決着がつき、ペラギウス主義は異端として退けられることになりました。つまり、「がんばって献金しなければ救われない」とか「がんばって奉仕しないと救われない」といった教えは、キリスト教としては間違った教えということになります。

しかし、救いは善い行いによって獲得されるのか、神の一方的な恵みによってもたらされるのか、という議論はその後も続き、16世紀の宗教改革で再燃することになります。

ルターとエラスムスの自由意志論争

次に紹介するのは、その宗教改革の中で起こった論争です。1517年、カトリック教会による贖宥状(いわゆる免罪符)の販売をめぐって、マルティン・ルターから『95箇条の公開質問状』が発表されました。これをきっかけに始まったのが、カトリックからプロテスタント(抗議する者)が分かれていった宗教改革です。

当時の人々の間では、死んだあと天国へ行くために、各々の罪に応じて罰を受け、清めの苦しみを受ける期間「煉獄」が存在すると信じられていました。そして、善行を積み、奉仕や献金を行うことで、その期間や苦しみが軽減され、努力すれば、煉獄で罰を受けずに天国へ行けると思われていました。

やがて、その考えは「贖宥状を買うこと(献金や寄進など良い行いをすること)で罪が赦され、天国へ行ける」と短絡的に受けとめられるようになり、教会もそれを利用して、積極的に献金集めをしていました。言わば、カルタゴ会議で否定したはずの「功績による救い」という考え方が、形を変えて現れてしまったわけです。

そこで、ルターは、救いは人間のあらゆる功績とは関係なく、神の恵みによって信仰を通して個人にもたらされるという「信仰義認」を主張しました。「義認」というのは、救いに値する正しさを持っていない者が、神から正しい者として受け入れられることを意味します。ルターは、人間が自分の意志や力によって、救いにふさわしい「正しい者」になることはできないと強調し、あくまで、神の恵みによって「正しい者」とされ、救われるというふうに力説したわけです。

ところが、同時期にカトリック教会の腐敗を嘆き、批判していたエラスムスは、ルターの信仰義認の考え方に反対します。エラスムスは、堕落した人間にも最小限の自由意志は残されており、恩恵の導きがあれば自由意志は正しく働いて、永遠の救いに向かうことができるという「自由意志論」を主張しました。人間にも、自分自身を救う意志や力が残されていると言ったわけです。

しかし、これでは「自分で自分の罪を償いきれる」という楽観的な側面や、「ここまでしないと救われない」という律法主義に、再び陥ってしまうことが懸念されました。そこで、ルターは「自由意志による人間の努力により、救いが得られるわけではない」というふうに反論し、エラスムスは改革派から断絶されることになりました。

このように「人間は神の一方的な恵みによって救われる」という『恩恵のみ』による救いは「人間の努力によってではなく、神の赦しを信じて受け入れることで救われる」という『信仰のみ』による救い、とも言うことができ、宗教改革の原則である「信仰のみ」は「恵みのみ」「キリストのみ」とも言い換えられます。

ちなみに、エラスムスはカトリック教会の諸問題を批判しつつも、教会が分裂することを避けようとしたため、プロテスタント側に身を投じることもなく、両者から疎まれる存在になりましたが、中世以来続いてきた鞭による教育(体罰)を非難し、人類史上、明確に子どもの人権宣言を行った最初の人物とも言われています。

彼の『幼児教育論』は、宗教の信仰等に関係する児童虐待の問題を考える上で、今でも参考になる著作です。

カルヴァンの予定説とアルミニウス主義

次に紹介するのは、ルターに続いて登場し「改革派」「長老派」と呼ばれるグループを生み出したジャン・カルヴァンとアルミニウスの論争です。「改革派」という名前は、ルター派の教会が宗教改革の目的を十分達成していないという批判を踏まえ「根本的に徹底した改革」「常に改革される教会」という意味で用いられたものです。教会を長老会という組織によって運営するため「長老派」とも呼ばれます。

なお、「改革派」という言葉は、狭い意味では、ツヴィングリやカルヴァンを中心として教会の改革を進めていった教派のことを指しますが、広い意味では、カトリックに抗議して教会の改革を進めていったプロテスタント陣営全体を指します。「長老派」という名乗りは改革派の教会がイギリスに広がった際、使われるようになった呼称です。

カルヴァンは、神に救われるかどうかは、個々人の行為や功績によって決まるのではなく、あらかじめ神の自由な選びによって定められているという「予定説」を主張しました。救われる者と救われない者が、あらかじめ神によって定められているという主張は、運命論のように捉えられ、今でも抵抗を感じる人が多いです。

しかし、これはもともと「恩恵のみによる救い」を突き詰めて考察した結果、導き出された考えであり、カルヴァンの思想や神学の中心というわけではありません。「神は、どんな人間も救うことができる、どんな人たちも応答させることができる」という信頼から「それなのになぜ、信じない者、救いを受け入れない者が出てしまうのか?」という問いに答えようとしたわけです。

したがって、予定説が重点を置くのは「神様は人間を条件付きで救う方ではなく、無条件で救う方である」という点であり、「あらかじめ滅びに定められている者がいる」という点を強調するものではありません。もし、特定の人々に対し、予定説を根拠にして「彼らは滅びに定められている」と主張する者がいたら、それは予定説が何に重点を置いているか理解していない、歪んだ適用と言えるでしょう。

一方で、「救いは一部の人々に限定されている」ということになる予定説は、多くの教派で受け入れられず、様々な反論が出てきます。その一人であるアルミニウスは、神の救いは一部の人間にではなく、全人類に向けてなされると訴え、恩恵が決定論的なものではないこと、人間意志の自由などを主張しました。「救いの備えは万人にもたらされているが、神に忠実な者だけがそれを味わえる」としたわけです。

しかし、アルミニウスもペラギウスと同様、人間の功績による救いを訴えていると捉えられ、カルヴァンの後継者らから繰り返し批判されることになりました。ただし、アルミニウスは、カルヴァンの予定説が強調されることで、「救われる者と救われない者はあらかじめ決まっているから伝道というものは必要ない」かのように考えられたり、人間の自由意志が軽視されたりすることのないように、予定説へ反対したのであって、ペラギウス主義のように、人間の行為や功績が救いの条件と考えたわけではありません。

他方で、アルミニウスの主張は、後のメソジスト運動に影響を与えるようになります。

ウェスレーの「キリスト者の完全」

次に紹介するのは、メソジスト教会の創始者となったジョン・ウェスレーによる「救いの段階」の理解です。「メソジスト」というのは、祈りと規律(メソッド)を強調したことから呼ばれるようになった名前です。

ウェスレーは、救いは神の先行する恵みによってのみ与えられ、

①人と神との関係が回復される「義認」

②聖霊によって魂が癒され、心が新しく生まれ変わる「新生」

③人間が神の像へと回復される「聖化」

④愛が全生活を支配し、キリストに徹底して従う「完全」

という4つの段階に至ることを主張し、これを『キリスト者の完全』という著書で著しました。

「神の像」というのは「神の似姿」とも訳され、人類が堕落する前に有していた「神の意志との一致性」です。キリスト教では、誰もが有するはずの「神の像」「神の似姿」が堕落によって欠如してしまったと考えられ、キリストの贖いを信じて受け入れることで、この一致性が回復されると捉えられています。

ただ、人間の救いにおいて、キリストに徹底して従う「完全」に至る段階があるというウェスレーの主張は、人間の努力によって救いの段階を経ていくような「行いによる救い」に陥ってないか? という指摘も投げかけられます。

しかし、ウェスレーが『キリスト者の完全』で、このような救いの段階を示したのは「行いによる救い」を強調するためではなく「神は達成不可能なことを命じない」(神が人間に命じたことは、必ず達成できるよう付き合ってくださる)という信頼が根っこにあるからです。

「キリスト者の『完全』に至るまで、私たちが努力できれば救われる」話というより「私たちがキリスト者の『完全』に至るまで、神はどこまでも付き合ってくださる」という信仰だと受けとめていただければいいかと思います。

トリエント公会議の決定

次に紹介するのは、ルターやカルヴァンらプロテスタントの宗教改革を受けて、自らの姿勢を明確にしたカトリック側の主張です。特に重要なのは、1545年から18年にわたってイタリアで開催されたトリエント公会議の決定です。

この会議で、カトリック教会は「人間の救いは神の恵みと人間の行為とによって生ずるもの」として、信仰と行為との両方による救いを教え、宗教改革の「信仰のみ」の原理に対する対抗的立場を明らかにしました。

ようするに、自由意志への働きかけを含む「救いの過程」は神から始まるが、人間もそれに参与できる(応答できる)としたわけです。こうして、プロテスタントの宗教改革に対抗したカトリック改革では、「聖書のみ」に権威を持たせるだけでなく、「聖書と聖伝(聖書と伝統)」の両方に、権威を持たせることを確認して、聖職者の地位の売買や贖宥状の販売を禁止し、悪習の撤廃や司教による司祭への監督強化など、組織の健全化を進めていきました。

もちろん、カトリック教会の「聖伝(伝統)」に何が含まれるかも、聖書の伝承と照合した上で検討されるため、何でも都合よく権威を持たせられるわけではありません。

義認の教理に関する共同宣言

最後に紹介するのは「義認の教理に関する共同宣言」に出てくる救いの理解です。これは、1999年10月31日の宗教改革記念日にカトリック教会とルーテル世界連盟(ルター派の教会)の代表が調印したもので、非常に重要な宣言です。

ただ、日本ではほとんど報道されなかったので、教会関係者の間でも知名度はかなり低いです。この宣言では、ルター派の教会とカトリックの教会双方で「義認は信仰によってのみ得られるが、善行は信仰のしるしである」ことが確認されました。

つまり、善い行いは「救いの条件」ではなく、救いを信じて受け入れた者の「感謝の応答」であることが確認され、2006年には世界メソジスト協議会もこの宣言を自派に適用することを決議しています。

そのため、カトリックとプロテスタントでは、大体において「人間の行為や功績を条件に救われる」という教えは間違っており「献金や奉仕が足りない者は救われない」と言われた場合、そのような教えは単なる脅しで、キリスト教本来の教えではないと言うことができます。

善い行い・隣人愛の実践の意義

このような話をすると、人間の努力や善い行いが救いの条件でないのなら、信仰を持った人が礼拝への参加や善い行いをする意味を失ってしまうのではないか? という疑問が湧いてくるかもしれません。

聖書では、安息日(仕事を休んで礼拝する日)の遵守や隣人愛が説かれているのに、それらの実践をしなくても救われるなら、何のために善い行いをするのか分からなくなる人がいるかもしれません。

しかし、自分の行為や功績に関係なく、キリストが救ってくださると信じるからこそ、自分自身の救いのためではなく、真に隣人のために善い行いを実践することができます。利己的な動機(エゴ)から解放されて、本当に心から人のために愛を実践する者へ変えられていきます。これが、キリストによって新しい生き方に変えられるということです。

けれども、神様を信じるだけで救われるなら、信じたあと善い行いをする人が居なくなってしまわないか? 人間の側の努力をする人が減ってしまわないか? そんな教えを広めてしまっていいんだろうか? と心配する人もいると思います。私はこれに対して、よくこういうたとえをします。

本来なら死んでしまう患者を絶対に見捨てないで、100%治療を成功させられる親身な医者が、あなたや、あなたの大切な人を助けてくれると約束したとき、「この医者が治療するなら、必ず成功するから」と、自分から治療に取り組むことへ消極的になるでしょうか? 本当は死ぬような病気であるにもかかわらず、絶対にそれを治してくれると分かったとき、「これでもう平気だ」と、無反応でいられるでしょうか?

むしろ、この人は絶対に自分を見捨てず、治療を成功させてくれると信じたら、感謝せずには居られませんし、治療に協力しようとせずにはいられません。

また、自分の家族や友人が、その医者を信じないで「どうせ私は助からない」という失礼な態度を取っていたら、たとえ、この医者は絶対に見捨てないで、助けてくれると分かっていても「本当にこの人が助けてくれるから、安心してほしい」と言わずにはいられないでしょう。

あるいは、「治療をしなくても自然に治る」「あの医者の言うことはでたらめだ」と的外れなことを言われたら、たとえ、この医者はそういうことを言われても見捨てない、と分かっていても「この人の言葉を信じてほしい」「本当にあなたを死から救おうとしているんだ」と言わずにはいられないでしょう。それが、救いを信じる者の応答であり、しるしであり、私たちキリスト教徒が他者に伝道することの意味だと思います。

まとめると、キリスト教徒は、救われるための条件ではなく、救いに対する応答として、善い行いを実践します。献金や奉仕や伝道は、神の恵みに対する感謝の応答であって、救いの条件ではありません。

まともな教会なら「救われるためにこれだけ献金しなさい」「このままじゃ奉仕が足りないから救われない」なんて言いません。そのように言うとしたら、キリスト教を装ったカルトに近いと言えるでしょう。

洗礼を受けていない者への救い

さて、ここまで聞くと「そうは言っても、結局、信仰を告白して洗礼を受けるかどうかが、救いの条件になっているんでしょう?」という意見が出てくると思います。実際、マルコによる福音書16:16で「信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける」とはっきり聖書に書かれています。

しかし、カトリック教会では、洗礼を受けずに死んだ者、伝道されずに亡くなった者の救いについても「血の洗礼」や「望みの洗礼」という考え方が教えられています。

「血の洗礼」というのは、信仰のために自分の命をささげる人が、たとえ洗礼を受けていなくても、キリストと共に命をささげるという殉教によって、洗礼を受けるということを示しています。ある人が洗礼を受ける前に、迫害に耐えて亡くなったり、信仰者を庇って亡くなったり、正義を守ろうとして亡くなった場合、洗礼を受けた者と同様に受け入れられるというイメージです。

ただし、「殉教したら洗礼を受けたことになる」という理解は、人間が神の名によって正当化する戦争への参加や、無茶な奉仕の強要によって命を落とすケースまで、綺麗に語られてしまう要因にもなるため、取り扱い注意な教えでもあります。

「望みの洗礼」というのは、幼い子どもや洗礼を受けずに礼拝へ来ていた求道者、キリストと教会を知らずにいるものの真剣に神の御心を果たそうとした全ての人は、洗礼を受ける前に死んだとしても、洗礼の秘跡を受けたのと同じ救いが与えられるという考え方です。

たとえ、キリスト教のことをよく知らないまま、信じる決心がつかずに死んだとしても「信じたい」「救われたい」「神様を知りたい」という「望み」によって、洗礼を受けた者と同様に受け入れられるというイメージです。

実は、「洗礼を受けなければ救われない」「洗礼を受けなければ地獄に落ちる」という主張は、必ずしもキリスト教会で一般的なものではなく、死ぬまで洗礼を受けなかった者が、信仰を告白した者と同様に迎え入れられ、神の恵みによって救われることを言及するケースは、多々見られます。

洗礼は救いのために必要か?

たとえば、上智学院カトリック・イエズス会センターのホームページでは、「洗礼は救いのために必要か?」という問いに対して、このような文章を載せています。

「神は一人ひとりの人間の救いを望んでおられ、一人ひとりをそれぞれの仕方で導いておられますから、洗礼を受けない人も、キリスト教を知ることなく一生を終える人も、それぞれの仕方で神の導きにしたがって生きるかぎり、救われることに違いはないでしょう」

同様のことを語っているプロテスタントの牧師も多く、今日「洗礼を受けなければ救われない」「地獄に落ちる」と断言することはキリスト教会で一般的とは言えません。もちろん「信仰告白をしていない、洗礼を受けていない者の救いについて、安易に答えることはできない」という慎重な立場も多いです。

かと言って「洗礼を受けなきゃ救われない」と簡単に言い切ることができるかと言えば、そうは言えない……というのが、広くキリスト教会全体を見たときの受けとめ方だと思います。

私も、洗礼は「救いの条件」としてあるのではなく、感謝の応答としてあるもので、洗礼式は「信仰生活を支え合う、神の民の一員になったこと」を受洗者と会衆が共に意識し、喜びを分かち合う場面だと思っています。

なお、ルカによる福音書7:11〜17には、イエス様がナインという町で、夫に先立たれた未亡人の一人息子を甦らせるシーンが出てきます。このとき、イエス様は通りすがりの人間で、息子まで失って泣いていた未亡人とは初対面の様子でした。当然、亡くなった彼女の一人息子も、生前にイエス様を信じていた様子や従っていた気配はありません。

未亡人の女性も、初対面のイエス様が何者か分からないので、助けを求めたり、救いを願ったりする様子はなく、ただ泣いているだけです。しかし、キリストは彼女を見て「もう泣かなくともよい」と声をかけ、死んでいた息子に「若者よ、あなたに言う。起きなさい」と命じて、その呼びかけに応えさせてしまいます。

こうして、信じない者は信じる者へ、従えなかった者は従う者に変えられて、新しい命を受けとっていきました。私はこれらのエピソードから、神と人との関係を回復する洗礼は、死という隔たりをも越えて、もたらされるものだと思っています。

終末=救いの完成

ここまで、キリスト教の「救い」について、ざっくりと乱暴に話してきましたが、もう一つのテーマである「終末」「世の終わり」についても「救いの完成」という言葉で説明することができます。

なぜなら、私たちはイエスを神の子と信じることで、神との関係が回復し、救いを得られますが、救いの完成は、私たちが世の終わりに復活させられ、神の国に迎えられるときに来るからです。

キリスト教で言う「世の終わり」は、この世の悪が滅ぼされ、古い世界に終わりがもたらされるときであり、同時に、憐れみ深い神の支配が行き渡る、新しい天と地、朽ちない世界の始まりがもたらされるときでもあります。これを「神の国の到来」や「神の国の完成」というふうに表現します。

広義の終末

ちなみに、広い意味での「終末」は、キリストがこの世に遣わされ、十字架につけられて3日目に復活し、天に昇って見えなくなったときから既に始まっています。そのときから、神の国の到来、神の支配の完成が近づいているからです。

ようするに、今、現在も終末の只中であり、信仰者に対する苦難や迫害は、神の支配の完成が遠のいているしるしではなく、むしろ約束どおり、その日が近づいているしるしであると受けとめられます。

狭義の終末

なお、一般的にイメージされる「世の終わり」狭い意味での「終末」は、キリストが救いを完成させるため、再びこの世へやって来るときを指しています。

その日は「再臨の日」「来臨の日」または「終わりの日」「主の日」もしくは「裁きの日」「審判の日」とも呼ばれ、全ての悪が滅ぼされ、神の支配が完成し、復活させられた人々が朽ちることのない神の国へ迎えられるときとなります。

ただし、マタイによる福音書24:36で、イエス様自身が「その日、その時は、だれも知らない。天使たちも子も知らない」と言っており、終末の時期を特定することはできないと、かなりはっきり明言しています。ちなみに、ここで言う「子」というのは、神の子であるキリストご自身のことです。

もし、キリスト教の牧師や司祭が「○年○月○日に、あるいは○年以内に終末がやってくる」と終末の時期を特定したような主張をすれば、それは、神の子であるイエス様も「知らない」と言われたことを「人間に過ぎない私が知っている」と言うことになり、その時点で、だいぶ怪しい話になってきます。

黙示文学とは?

そして、終末に関する預言が書かれている書物と言えば、新約聖書に出てくるヨハネの黙示録がイメージされると思います。「黙示」というのは「隠されていることを明らかにする」という意味で、とりわけ、終末に関する秘密を明らかにすることを指しています。

ヨハネの黙示録以外にも、旧約聖書では、ダニエル書やイザヤ書・ゼカリヤ書といった預言書の一部、新約聖書では、「小黙示」と呼ばれる福音書の一部が黙示文学として挙げられます。黙示文学では、通常の預言書と異なり、象徴的な表現や存在しない怪奇な生物などのシンボルが豊富に用いられるという特徴があります。

ちなみに、キリスト教で「預言」と言った場合、単純に未来を言い当てる「予言」ではなく「神から預かった言葉」という漢字が当てられるように、黙示文学の預言も、単純に未来を予告した文書ではなく、信仰者が苦しみに耐えられるよう、救いを信じて励ますことを目的にしています。

ダニエル書やヨハネの黙示録は、まさに、イスラエル民族が外国で捕虜として生活しているときや、キリスト教徒がローマ帝国の迫害に遭っている時期にまとめられ、救いの訪れを信じて待つよう、同胞を励ますために語られてきた言葉です。現代の私たちが、自分たちの未来を予測するための道具のように扱うことには、慎重にならなければなりません。

終末の描写(小黙示)

そうは言っても、「終末が訪れるときのしるし」が聖書に書いてある以上、どんな出来事が起こったら、終末が近いと判断できるのか、気になってしまうと思います。そこで、黙示文学における終末の描写について、簡単に取り上げてみたいと思います。

最初に、「小黙示」と呼ばれるマタイによる福音書24:3〜14に記された「終末が訪れるときのしるし」について列挙すると、次のようになります。

「偽メシア・偽預言者の出現」「戦争の騒ぎや噂」「民と民・国と国との対立」「飢饉や地震」「迫害と殉教」「背教と裏切り」「不法の蔓延」「全世界への宣教」

これらをパッと目にすると、けっこう今の時代に当てはまっているように感じられるかもしれません。

実際、救い主メシアを自称する教祖は世界中に何百人も存在しますし、戦争の騒ぎや噂はSNS で常に飛び交っておりますし、民と民・国と国との対立はパレスチナとイスラエル、ウクライナとロシアをはじめとして現在進行形で起こっています。

飢饉や地震といった災害も身近なニュースになりましたし、迫害と殉教も独裁主義の国家や地域で日常的に見られます。背教と裏切り、不法の蔓延、これらも連日あらゆるメディアで目に入ってくるものでしょう。

このような事象の一致を見て「まもなく終末が訪れる!」「世界の終わりが来る前に一人でも多く、洗礼を受けさせなければ!」と強引な勧誘や無茶な伝道を展開する宣教団体や信徒もいます。

ただ、よく考えたら分かるように、これらの事象はヨハネの黙示録が書かれた時代から今に至るまで、あるいは、それ以前の時代に遡っても、どの時代にも見られることでした。

偽メシア・偽預言者の出現は、初代教会ができて間もなく、あちこちで見られ、戦争の騒ぎや噂、民と民・国と国との対立は、ローマ帝国によってエルサレム神殿が破壊された紀元70年のユダヤ戦争をはじめ、あちこちの地域で勃発しています。

飢饉や地震などの災害も、背教と裏切りも、不法の蔓延も、繰り返し起こってきた事象です。何なら、イエス・キリストがこの世に誕生する前から、アモスをはじめとする紀元前8世紀頃の預言者が活動していた時代にも、これらの出来事は起こっていました。

全世界への宣教だって、エルサレムで始まった迫害を機に、諸外国へ大きく展開されていきますし、インターネットが発展する以前も、航海技術や印刷技術の進歩によって、あらゆる地域に向けて広がっていったことでした。「今が、全世界への宣教が最も進んだ時代である」と捉えることは、どの時代でもあったでしょう。

これらのことから分かるように「終末が訪れるときのしるし」に現代の出来事を当てはめて、終末の時期を予測することはできません。ある種、どの時代でも、これらのしるしは当てはまり「今が終末のときだ!」となってしまうからです。

むしろ、これらの記述は「悪が力を振るっており、世界が滅びに向かっていく、救いが潰えていくようにしか見えない時代も、神の救いの計画は完成に向かって進んでいる」「神の国の到来は、確かに近づいているんだ」と思い出させるためのもので、苦しんでいる人たちへの励ましに重点を置いた言葉です。

繰り返しになりますが、終末預言は、終末の時期を予測させるためではなく、困難な状況でも絶望しないで、希望を持って生きることができるよう、人々を励ますための言葉です。不安や恐怖をあおって焦りの中で洗礼を受けさせるような脅迫的な伝道に用いていいものではありません。

終末のしるしに関する記事

これが、実際に終末が訪れるときのしるしについて述べられている、マタイによる福音書24:3〜14の記述です。赤字のところが、先ほど挙げた終末のしるしになっています。「福音書」というのは、イエス・キリストの生涯を記した書物のことで、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネによる福音書と4つ出てきます。

それぞれの福音書で、同じ出来事について記した並行箇所と他の福音書には書かれていないその福音書独自の記事が出てきますが、「小黙示」と呼ばれる記事は、平行箇所の多い「共観福音書」と呼ばれるマタイ、マルコ、ルカによる福音書3つ全てに記されており、その中でも、マタイによる福音書24〜25章が最も詳しく書かれています。

終末の描写(黙示録①)

次に、最も有名な、ヨハネの黙示録に出てくる終末の描写を見てみましょう。この書に出てくる「イエス・キリストの僕ヨハネ」という人物は、迫害を受けてパトモス島で流刑となっていた際に、神の言葉と終末に起こるであろう出来事の幻を見聞きしたとされています。

ヨハネの黙示録は、7つの教会に宛てた書簡の形をとっていますが、「7」という数字は聖書で「欠けのない」「完全な」「たくさんの」という意味を持った「完全数」の一つです。つまり、黙示録は名前が挙げられている7つの教会だけでなく、全ての教会と信徒に宛てて送られているメッセージと捉えることもできます。

まず、4〜5章では、終末において、天におられる父なる神と、小羊と表現される神の子キリストが讃えられる「天上の礼拝」が描かれています。6〜16章では、「7つの封印」「7つのラッパ」「7つの鉢」の幻によって、終わりの時に地上へもたらされる苦難と試練が描かれます。

11〜13章には、「2人の証人」「女と竜」「2匹の獣」が登場し、神に仕える者が迫害を受けても甦り、悪の力に抵抗する者へ神の助けがもたらされ、それでも人々を屈服させようと力を振るう悪の勢力が描かれます。

ここに出てくる悪の支配の象徴である「赤い大きな竜」や「二匹の獣」は、キリスト教徒を迫害してきたローマ帝国やその皇帝を当局に分からないよう批判している表現とも言われます。

また、これらの怪物に現在の共産主義やLGBTQや特定の人物を当てはめて、「終末において滅ぼされる存在が予言されている」と主張してしまう人もいます。ただ、いずれの記事も、象徴的な表現で表されている箇所なので、当てはめようと思えば、自分たちの気に入らない存在や許容できない存在を何でも当てはめてしまえるため、こういった読み方には注意が必要です。

続く14章では、子羊と子羊の名(神の子イエス・キリストと父なる神の名)を記された「14万4千人のイスラエルの子ら」が、四方から集められ、神の救いを賛美している様子が描かれます。

17〜18章では「悪霊どもの住みか」「汚れた霊の巣窟」と言われた「大淫婦バビロン」の滅亡が描かれます。この大淫婦バビロンは、キリスト教を迫害した古代ローマ帝国を指しているという解釈もあれば、偶像礼拝や不品行などを取り込んでしまった教会の一部を指しているという解釈もあります。

実は、17世紀のプロテスタントの宗教改革者も、自分たちが対立していたローマ・カトリック教会を「大淫婦バビロン」に当てはめて、終末において彼らは滅ぼされる存在だと主張してしまうことがありました。また、現代の一部のプロテスタント教会でも、立場の異なる教派やグループを「大淫婦バビロン」に当てはめて「彼らにつく者は皆滅ぼされる」と主張してしまうことがあります。

もちろん、このような捉え方も、自分たちの気に入らない、好ましくない存在を何でも当てはめてしまうことができるため、現代では、批判的に捉え直す作業が行われています。なお、キリスト教系の破壊的カルトやキリスト教の教えを一部取り込んでいる宗教カルトは、こういった象徴的表現を利用して「自分たちに批判的な存在が、終末に滅ぼされる存在として預言されている」と訴えることが、しばしば見られます。

終末の描写(黙示録②)

そして、終末における出来事として最もイメージされやすいのが、黙示録の終盤19〜22章に記されている出来事です。ここでは、神の天使が悪の支配の象徴である竜を取り押さえ、底なしの淵に放り込み、封印を施したことで、神に従う者たちへ千年間の平安が訪れる「千年王国」の到来が描かれています。

悪魔であり、サタンであり、竜として描かれる悪の支配は、千年が経ったあと封印を解放されますが、やがて天から火が降ってきて滅ぼされ、その後、「新しい天と地」いわゆる「神の国」が訪れるとされています。

他にも、最後まで神に従った人や殉教した人々が甦る「死者の復活」、死んだ者がそれぞれの行いに応じて裁かれる「最後の審判」、古い世界が滅ぼされ、死や悲しみのなくなった朽ちない世界に迎えられ、人々が神と共に住むことができる「新しい天と地」、これらの終わりと始まりをもたらす神の子イエス・キリストが再び地上へ訪れる「キリストの再臨」といった出来事の幻が描かれます。

聖書における数字の意味

ここで、聖書における数字の意味についても、少し触れておきたいと思います。ヨハネの黙示録には、象徴的な表現の中に特別な意味を持った数字が度々登場します。

たとえば、「3、7、12」は聖書における「完全数」と言われ、「欠けのない」「完全な」「たくさんの」という意味を込められた数字となっています。また、「4」も地の四方全てを表す数字として、神にささげる犠牲や神に仕える兵士の数、聖所の建築物などの数字に多用されています。

「40」は、ノアの箱舟で40日40夜降り続いた雨や、キリストが40日間、悪魔から誘惑を受けられたエピソードなど、苦難や試練の期間によく用いられている数字です。

そして、「666」という数字で有名なゲマトリアという暗号は、ヘブライ語のアルファベットの数値に従って、聖書の言葉の神秘的な意味を見出そうとする手法です。日本語の50音表記でたとえると「あ」は最初の平仮名なので「1」、「か」は6番目の平仮名なので「6」、「ね」は24番目の平仮名なので「24」となり、「あかね」という名前をゲマトリアで表す場合は「1+6+24」の合計値「31」で表されます。

このように、聖書に出てくる数字の一部は、特別な意味を付されていることがあり、黙示録はその傾向が顕著です。ただ、何でもかんでも数字に意味を見出そうとすると、かえって本来の趣旨から離れた意味を捏造してしまう危険もあるので、数字の解釈には慎重さが必要です。

「14万4千人」の贖われた者たち

たとえば、ヨハネの黙示録7章と14章に出てくる神の刻印を受けた「14万4千人のイスラエルの子ら」は、文字どおり、14万4千人のイスラエル人だけが救われるという話ではなく、忠実な信徒の群れ全体を表す数字だと捉えられます。

この箇所では、ユダ族を筆頭にイスラエルの12部族から1万2千人ずつ集められ、四方から天使たちが神の刻印を押していったことが記されています。この「12部族から1万2千人ずつ」という数字は、完全数である12に多数を表す1000をかけ、その数へさらに完全数の12をかけるという非常に多くの人々を表しています。

文字通りの人数ではなく「四方から」「完全に」「欠けのないよう」人々が贖われることを指しており、「14万4千人からはみ出た人々は救われない」という意味ではありません(そもそも、ここに出てくるイスラエルの12部族のうち10支族は、既に存在していませんから、集めようがありません) 。

ただ、キリスト教系の破壊的カルトの一部では、この14万4千人に入る「真のキリスト者」になれなければ救われないと教え、信徒同士を競わせ、献金や奉仕の搾取に利用しているところもあります。

獣の数字「666」

なお、黙示録で最も有名な数字といえば、先ほども触れた「666」で、悪の支配の象徴である「二匹の獣」のうち、一方について説明された箇所に出てきます。「賢い人は、獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして、数字は666である(ヨハネの黙示録13:18)」と出てきます。

この「666」という数字が、誰を指すかは様々な説があり、その解釈の一つが、ゲマトリアで特定の人名を指しているという考えです。キリスト教徒への迫害を厳しくしたローマ皇帝ネロの名前が有力視されておりますが、先ほども触れたように、ゲマトリアはアルファベットを数値に変換して、その合計値で単語を表す手法のため、何通りも名前が作れてしまいます。

そのため、宗教改革時のローマ教皇や典礼改革時のニーコン総主教、第二次世界大戦時のヒトラーなど、あらゆる人名を当てはめることができてしまいます。陰謀論でも盛んに取り上げられ、「666」は大企業の名前や特定のワクチンを予言したものだと言われてしまうこともあります。

最近では「666」をゲマトリアで表された暗号として捉えるのではなく、完全数の「7」から「1」欠けている「6」を並べて「反キリスト」を表しているという解釈が有力視されています。神に敵対する勢力は、たとえ脅威に見えたとしても、決して完全な力を持つわけではないというメッセージが込められていると考えられ、説得力を持った読み方かもしれません。

再臨・来臨とは?

ところで、キリスト教の終末論に触れていると、いくつか聞き慣れない言葉が聞こえてくると思います。ここからは、「再臨」「患難時代」「携挙」「千年王国」「最後の審判」「ハルマゲドン」などの用語について、ざっくり説明していこうと思います。

最初に、「再臨」とはギリシア語のパルーシアを日本語に訳したもので、本来は「到来」や「臨在」という意味の言葉です。ラテン語では「アドヴェント」となり、キリストの誕生を記念するクリスマス前の4週間を指す言葉にもなっています。

これは、クリスマスの訪れを待ち望む4週間が、同時に、キリストが再びこの世へ訪れる日を待ち望んで祈りを合わせる期間でもあるからです。

キリスト新聞社の『新聖書大辞典』によれば、「再臨」とは、復活の主キリストが救いを完成するために終わりの日へ地上に来られることを指し、厳密には「来臨」と呼ばれます。

なお、再臨が切迫していることを強調し、熱狂的に期待する運動を「再臨運動」と言い、ホーリネス教会や無教会派、セヴンスデー・アドヴェンティストもこの流れを組むと言われています。

再臨・来臨に関する記事

キリストの再臨・来臨について記されている聖書箇所には、マタイによる福音書24:29〜31が挙げられます。ここでは、天変地異と共に「人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見る」と書かれており、キリストが再びこの世へ現れるときの様子が描かれています。

ちなみに、新約聖書に出てくる「人の子」という言葉は、神の子であるにもかかわらず、人の子として生まれてきてくださったイエス・キリストのことを指しています。

なお、「キリストの再臨」や「生まれ変わり」を自称するカルト教祖は、こういった箇所を引用して、大きな事件や自然災害が生じた時代に、大勢の人を雲のように従えるようになった自分こそ、救い主の再来だと主張します。

ただ、一生の間に大きな事件や自然災害が生じない人は稀ですし、「天の雲に乗って来る」という表現を自分に都合の良いたとえとして説明すれば、実は誰でも「再臨主」や「来臨の主」を名乗ることができてしまいます。

けれども、「もし、本当に来臨されたキリストをキリストだと分からずに拒絶してしまったらどうしよう……」という不安を持っている信徒も一定数います。そして、教祖に疑いを持っていても、疑いをかけることで神の国に迎えられなくなるのを恐れ、従い続けてしまうことがあるんです。

しかし、本来の救い主は、復活して姿を現しても、自分が誰か分からなかった弟子たちへ、自分が誰か分かるまで付き合い続けたお方です。最後まで復活したことを疑う弟子たちに「信じない者ではなく、信じる者になりなさい」と呼びかけ、本人に分かるように、自分の受けた傷跡を見せたり、パンを裂くところを見せたお方です。

本物のキリストが訪れたなら、疑っている人が疑ったまま苦しむことを放置しないで、その人の前に必ず現れ、「キリストが自分に会いにきてくれた」と分かるようにするはずです。疑いを放置され続けたり、疑った瞬間見捨てられるなら、それは来臨のキリストではありません。

患難時代とは?

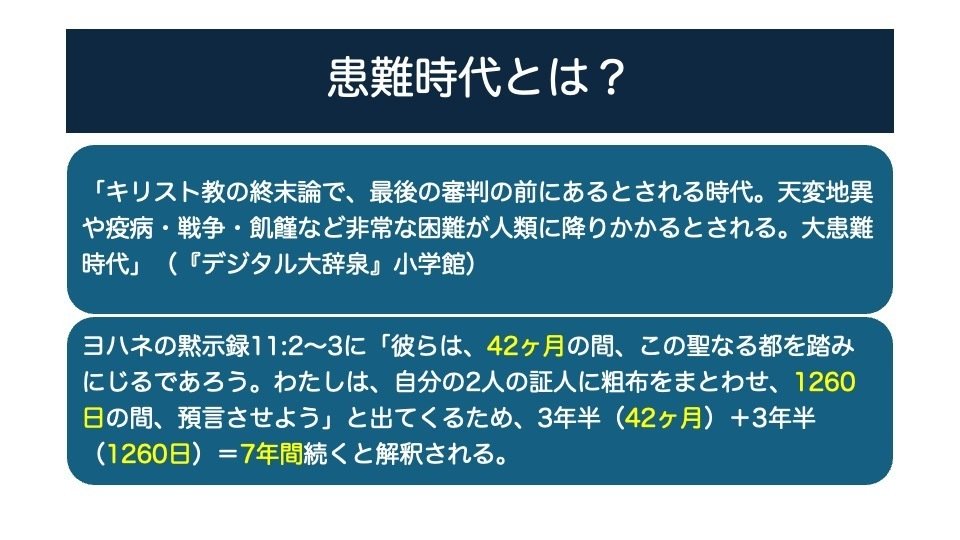

次に、患難時代とは、デジタル大辞泉によれば、キリスト教の終末論で、最後の審判の前にあるとされている時代です。天変地異や疫病・戦争・飢饉など、非常な困難が人類に降りかかるとされ「大患難時代」とも呼ばれます。

ヨハネの黙示録11:2〜3に、エルサレム神殿が異邦人によって荒らされることが語られており、「彼らは、42ヶ月の間、この聖なる都を踏みにじるであろう。わたしは、自分の2人の証人に粗布をまとわせ、1260日の間、預言させよう」と出てくるため、42ヶ月の3年半+1260日の3年半=7年間続くと解釈されます。

ただ、全てのキリスト教会が、文字どおり「7年ないし3年半の患難時代がやって来る」と捉えているわけではありません。これまで経験したことのないような非常に長い苦難が訪れても、全ての苦しみから解放され、救いの完成する日がやってくる、という励ましに重点を置いて、悪戯に恐怖をあおらないようにしている教会も多いです。

患難時代に関する記事①

患難時代について記されている箇所として、まず、マタイによる福音書24:15〜28が挙げられます。赤字でマークしたように「そのときには、世界の初めから今までなく、今後も決してないほどの大きな苦難が来る」と言われており、一部のキリスト教徒から非常に恐れられています。

また、「そのとき、『見よ、ここにメシアがいる』『いや、ここだ』と言う者がいても、信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて、大きなしるしや不思議な業を行い、できれば、選ばれた人たちをも惑わそうとするからである」とも警告されています。

この警告を素直に受け取るなら「患難時代がやってきた」と思うときこそ、「私がメシアだ」「私がキリストの再臨だ」という者や「うちの教会には預言を行える人がいる」「うちの教会にいる牧師こそ来臨したキリストだ」と教えている人たちこそ、「惑わそうとするもの」として「まず疑いなさい」という話になります。

患難時代に関する記事②

もう一つ重要なことが、テサロニケの信徒への手紙一5:1〜11に記されています。先ほども言ったように、患難時代は一部のキリスト教徒から非常に恐れられています。教会によっては、信徒の子どもたちに対しても、信仰を持たなければ患難時代を免れないと恐怖を抱かせる教育をしています。

そして、終末の描写が一部、現代にも当てはまっているように見えることから、預言の一部は既に現実となっており、まだ成就していない預言の内容が、どのように訪れるかもロードマップを描くことができる……として、これから起こることを詳細に説明するセミナーなどが開かれています。

ただし、赤字で示しているように、テサロニケの信徒への手紙では、「その時と時期についてあなたがたに書き記す必要はありません」と語られており、終末における出来事が、いつ、どのようにやってくるか? という詳細の特定は、そもそも信仰者に求められていないことが分かります。

また、いつ、何が起こるかを特定しようとする動機には、これらの出来事への恐怖があると思われますが、「主の日が、盗人のように突然あなたがたを襲うことはないのです」という断り書きや「神はわたしたちを怒りに定められたのではなく、わたしたちの主イエス・キリストによる救いにあずからせるように定められたのです」という念押しからも分かるように、重点が置かれているのは「破滅の知らせ」ではなく「救いの知らせ」です。

さらに、「主は、わたしたちのために死なれましたが、それは、わたしたちが、目覚めていても眠っていても、主と共に生きるようになるためです」と力強く訴えられているように、本来、キリスト教会に求められているのは、人々に向けて、患難時代に巻き込まれることへの恐怖を抱かせることではなく、キリストの救いに信頼して、希望を語り、励まし合うことです。世界の破滅を強調することは、手紙本来の意図からも離れています。

携挙(空中再臨)とは?

次に、「携挙」または「空中再臨」という言葉について取り上げますが、これらは同じキリスト教徒の間でも、ほとんど耳にすることのない人たちと、頻繁に耳にする人たちとに分かれてしまう言葉です。

携挙とは、英語で「ラプチャー」と言い、世の終わりにキリストが再臨するとき、死んでいた敬虔な信徒が甦り、生きている敬虔な信徒と共に、天に昇って空中でキリストと出会い、地上から取り去られるという教説です。

携挙を強調するグループの多くは「患難時代の前に真のキリスト教徒は地上から取り去られ、残された人々が大患難を受ける」という『患難前携挙説』という教えを信じます。

患難前携挙説については後ほど触れますが、携挙そのものの教えは、19世紀以降のディスペンセーション主義の台頭によって広まったと言われています。しかし、現在は超教派の神学校のほとんどで教えられておらず、カトリックの教会やプロテスタントのいわゆる主流派(メインライン)と呼ばれる教会で耳にすることもほとんどありません。

携挙に関する記事①

携挙(空中再臨)の根拠となっている聖書箇所は、テサロニケの信徒への手紙一4:17とマタイによる福音書24:36〜44が挙げられます。

携挙を信じている人たちは、ある日突然、敬虔な信徒が天へ引き上げられ、そうでない者は地上に取り残されてしまうというショッキングな光景をイメージします。

「そのとき、畑に二人の男がいれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。二人の女が臼をひいていれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される」と聖書に出てくるように、家族の中でも、連れて行かれる者と取り残される者、友人同士でも、引き上げられる者と置いていかれる者がいるというふうに、この箇所を字義通りに捉えます。

そのため、家族の中で取り残される者がいないように、子どもたちへの信仰継承を必死に行い、一人でも多く連れていってもらえるように、積極的に伝道を行います。携挙のときまでに、敬虔な信徒になれなければ、その人は地上に取り残され、患難時代に苦しめられ、生き抜けないかもしれないという不安が根っこにあるからです。この恐怖心がひどい場合は、二世への信仰の強制や強引な勧誘につながってしまうことがあります。

携挙に関する記事②

テサロニケの信徒への手紙4:17では、そのときの光景が次のように記されます。「すなわち、合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主御自身が天から降って来られます。すると、キリストに結ばれて死んだ人たちが、まず最初に復活し、それから、わたしたち生き残っている者が、空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます」

黙示文学の中では、終末における死者の復活が何回かにわたって描かれますが、ここでは、キリストの再臨と同時に亡くなった信徒が甦らされ、生きている敬虔な信徒と共に天へ引き上げられていく様子が語られています。けれども、同じ出来事(空中再臨)について記しているマタイ、マルコ、ルカによる福音書では、同じタイミングで死者の復活は描かれません。

実は、細かく見ていくと、同じ黙示文学でも、終末における出来事の順序に違いがあったり、他の箇所と矛盾するような記述が出てきます。そのため、聖書の預言を「字義通りに」「全て現実に起こること」として読もうとすると、どうしても「辻褄合わせ」をしなければならず、出来上がった解釈が正しいかどうか、100%保証できる人間は誰もいません。

そのため、携挙をはじめとする終末における出来事の詳細な説明を断定的に語ることは、私は慎重になるべきだと思います。

千年王国とは?

次に、「千年王国」についてですが、既に軽く触れたように、この言葉はヨハネの黙示録20:1〜5を出所とする神学上の思想です。キリスト教大辞典によると、世の終わりに、神へ忠実に仕えた聖徒たちへ、千年間の平和と安息が与えられるという希望で「千年至福説」とも呼ばれます。

どのような話かというと、終末において、神は悪魔・サタンを捕えて底なしの淵に放り込み、入口に封印をして地上に現れることを禁じます。そして、神に従う者たちと生き返った聖徒たちが、キリストと共に地上を支配する日が千年間続きます。その後、悪魔は封印を解かれ、天から降ってくる火によって滅ぼされるという話です。

聖書における「千年王国」の記述を字義どおりに捉えるか、象徴として捉えるかは、立場に幅がありますが、この話は、ペスト、大飢饉、戦争、社会的変動や危機の時代に様々な形で主張されてきました。キリスト教系新宗教の末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教)や、ものみの塔聖書冊子協会(エホバの証人)も、千年王国の到来を強調します。

キリスト教大辞典によれば、全体的に見ると、現今の教会では、象徴として解釈される場合を除き、千年王国の教えは無力化されているとも言われます。ただ、一部の教会では、携挙(空中再臨)と並んで、今も、文字どおり現実に起こることとして強調されています。

千年王国に関する記事

これが、実際に千年王国の根拠となっている記述です。実は、千年王国に関する記述は、ここ以外にはほとんど見られず、その僅かな記述だけで「現実にどのようなことが起こるのか」を詳細に語ろうとするのは、やはり慎重にならなければなりません。

また、ヨハネの黙示録20:5では、死んでいた敬虔な信徒が生き返り、キリストと共に千年の間地上を統治することが書かれていますが、「その他の死者は、千年たつまで生き返らなかった」と出てくるため、携挙(空中再臨)で取り残されてしまう者と同様、千年王国で甦らせてもらえない者になってしまう事態を恐れ、とにかく信仰を捨てないように強調される教会もあります。

ただ、カトリックの教会やプロテスタントのメインライン(主流派)の教会では、それほど強調されることはないため、「千年王国」という言葉に聞き馴染みのない信徒も多いです。

最後の審判とは?

次に、最後の審判とは、その名のとおり、死んだ者がそれぞれの行いに応じて裁かれる、終末における裁きのことです。

ヨハネの黙示録20:11〜15には、死んだ者たちが神の玉座の前に立たされ、その名が「命の書」に記されていない者たちは火の池に投げ込まれると書かれています。聖書には「この火の池が第二の死である」というふうに記され、そこに投げ込まれた者たちは「新しい天と地」「神の国」に迎えられず、永遠の滅びに定められるようなことが書かれています。

また、マタイによる福音書24〜25章には、最後の審判において、救いにあずかる者と滅びに定められる者とを分ける様子が、様々なたとえで記されています。

「忠実な僕と悪い僕」のたとえでは、キリストが再び地上へ来られるとき、神に忠実であった者は、神の国に受け入れられ、神に背いていた者は、神の国に受け入れられず、厳しく罰されてしまうことが語られていました。

「十人のおとめ」のたとえでは、キリストが再び地上へ来られるとき、キリストを迎える用意のできていた者は、神の国に受け入れられ、用意のできていなかった者は「わたしはお前たちを知らない」と締め出されてしまうことが語られていました。

「タラントン」のたとえでは、神から授けられた使命に対し、忠実に取り組んだ者はさらに恵みを与えられ、怠けて取り組まなかった者は全ての恵みを取り上げられて、神の国から締め出されてしまうことが語られていました。

「羊と山羊を分ける」たとえでは、困窮している人に飲み食いをさせ、裸の人に着せ、牢にいる人を訪ねた人たちが、キリストの世話をした者として受け入れられ、そうしなかった人たちは、キリストを無視し、拒絶した者として、永遠の火に投げ込まれることが語られていました。

このように見ると、神に忠実でなかった者、キリストを迎える用意のなかった者、隣人愛を実践できなかった者に対する、恐ろしい裁きのイメージがあり、非常に厳しく感じられるかもしれません。しかし、これらのたとえが記される福音書には、キリストが十字架につけられるとき、最後まで従うことができず、復活したキリストが再び会いにやって来たとき、まともに迎えることのできなかった「永遠の火に投げ込まれるべき」弟子たちが、それでも、イエス様に受け入れられ、関係を回復した様子が記されています。

たとえば、キリストが十字架につけられて殺され、三日目に復活し、弟子たちのもとを訪れたとき、再会する弟子たちの中で、キリストの復活を信じて待っていた者は、一人もいませんでした。むしろ、イエス様が捕まって十字架にかけられるとき、弟子たちは最後まで忠実に従うことができず、見捨てて逃げ出したあげく、戸に鍵をかけて、復活したイエス様を迎えられない状態でした。

彼らは、捕まって牢にいるイエス様を訪ねたり、裸にされたイエス様に着せたり、息を引き取るイエス様を看取ることもできませんでした。中には、自分も捕まらないように、三回もイエスを「知らない」と否定したり、呪いの言葉まで吐いてしまった弟子もいました。

けれども、甦ったキリストは、再び弟子たちを訪れたとき、鍵のかかった扉をものともせず、部屋の真ん中に現れて、「あなたがたに平和があるように」と呼びかけます。「わたしはあなたがたを知らない」と追い出すどころか、彼らと一緒に食事まで始めます。

復活したキリストを迎える用意のなかった弟子たちは、そこで裁きを受けるのではなく、もう一度、「わたしに従いなさい」と促され、信じなかったことを信じるように導かれ、キリストの証人として、新たに送り出されていきました。

私は、復活したキリストが弟子たちを訪れたときの様子は、再臨したキリストが私たちを訪れるときの様子を先取りしたものだと思っています。本来、火の池に投げ込まれるべき人間の姿をさらした弟子たちが、イエス様からどのように赦され、どのように受け入れられたのかが、最後の審判のたとえを読むとき、思い起こすべき重要な要素だと思います。

ハルマゲドンとは?

最後に、「ハルマゲドン」という言葉は「終末における最終戦争」の代名詞ともなった言葉です。ハルマゲドンは、ヨハネの黙示録16:16のみに出てくる地名を指し、「汚れた霊どもは、ヘブライ語で『ハルマゲドン』と呼ばれる所に、王たちを集めた」というふうに出てきます。

岩波キリスト教辞典によると、ハルマゲドンは、もともとはイスラエルの古戦場である「メギドの山」を意味します。ただし、実際にメギドという地名がある場所は山ではなく平野です。黙示録では、この地名が象徴的に、地上の王たちが神に敵対する勢力に率いられ、最終的な戦いのために終結する戦場とみなされています。

なお、文脈から考えると、終末における最終戦争に王たちを駆り出すのは、神に敵対する「汚れた霊」の勢力なので、本来なら、ハルマゲドンの戦いが始まること、その戦いに加わることを、キリスト教の信仰者が歓迎して喜ぶのは、あり得ないことです。

ただ、このところ、聖書に記された預言の成就が近づいているしるしとして、ハルマゲドンの戦いが始まることを、今か今かと待ち望んでいるような発信が、キリスト教徒の側からなされていることがちょくちょく見られます。そのような姿勢は、まさに、神に敵対する「汚れた霊」に駆り立てられるまま、戦争へ加担している行為と言えないか、改めて問い直すべきだと思います。

黙示文学の捉え方

ここまで、黙示文学の描写と独特な用語について説明してきましたが、黙示文学全体の捉え方について、どのような立場があるのかも簡単に紹介しておこうと思います。

既に説明したとおり、黙示文学は終末に関する秘密を明らかにする文書で、「いつの日か起こる出来事を神様から見せられた幻」として記されています。しかし、肝心の「いつ起こる出来事か」は明確でないため、これから先の出来事なのか、既に起こった出来事なのか、解釈に幅が生まれてきます。

たとえば、「黙示文学の預言は既に成就し、1〜2世紀頃の過去に起こったことが書かれている」と捉える立場のことを「過去主義」と言います。ようするに、黙示文学は預言が成就したあとに書かれて残されたものであり、これから起こることは含まれていないという立場です。この立場では、キリスト教徒を迫害していたローマ帝国への批判を当局に分からないよう象徴的な表現で記したものが、黙示録の記述であると捉えられることが多いです。

ただし、過去主義にも幅があり、「全ての預言は過去に成就した」という「完全過去主義」と「預言のほとんどは過去のものだが、キリストの再臨と最後の審判だけは未来に起こるものとして記された」という「部分的過去主義」も存在します。

また、「預言は未来に成就することで、まだ起こっていない」という立場を「未来主義」と言い、この立場では「携挙(空中再臨)、患難時代、千年王国の到来は文字どおり現実に起こること」と捉えられることが多いです。

なお、「預言は過去から未来までの教会の歴史を描いている」という立場を「歴史主義」と言い、黙示録には1世紀の初代教会の時代からキリストの再臨に至るまでの一連の出来事が書かれているというふうに捉えられます。マルティン・ルターやジャン・カルヴァンなどの宗教改革者がそのような終末論だったと言われています。

さらに、「預言に書かれていることは時代を超えた真理で、特定の歴史ではない」という「象徴主義」や「預言は現実の出来事ではなく、善と悪、サタンと神についての霊的な出来事、時間のない真理を教えている」という「理想主義」も存在します。

ちなみに、ここではどれもざっくりと紹介していますが、それぞれの立場にも幅があり、各地の教会や信徒一人一人の受けとめ方も、様々な立場にまたがっているため、綺麗に分けることはできません。ただ、比較的、メインラインの教会では過去主義と象徴主義、福音派の教会では未来主義が支持される傾向が強いです。

聖書の無誤性(言語霊感説の議論)

ここで、もう一つ、聖書の無誤性(言語霊感説の議論)についても軽く触れておこうと思います。キリスト教で、聖書を「誤りのない神の言葉」と信じる信仰のことを「聖書信仰」と言い、以前は「聖書無謬(むびゅう)説」と呼ばれていました。

簡単に言うと「聖書は神の霊感を受けた人間によって書かれている」という信仰です。特に有名なのは、聖書の霊感は救いや信仰の事柄だけでなく、科学や歴史の領域にも及んでいる(科学的にも歴史的にも正しい)という「十全霊感説」です。十全霊感説の立場では、聖書の記述と矛盾する考古学の見解や進化論などは否定される傾向が強いです。

ただし、「言語霊感説」には十全霊感説以外にも「聖書の霊感は霊的・宗教的な事柄に関してのみ及んでおり、科学や歴史に関しては及んでいない(科学的歴史的正しさとは必ずしも一致しない)という「部分的霊感説」も存在します。したがって、言語霊感説を信じる人たちが、一様に「根本主義(原理主義)」と言えるわけではありません。

このように、捉え方に幅はあるものの「聖書は神の霊感を受けた人間によって記された、神の言葉である」という保守よりの「聖書信仰」を持つ人たちを、いわゆる「福音派」というふうに呼んでいます。繰り返しますが「福音派」と一口に言っても幅があるため、安易に一括りにして語ることは避けなければなりません。

なお、「聖書は誤りのある人間の言葉によって書かれた『神の言葉の証言』であり、聖霊なる神が説教者を通して語られることによって、神のことばになる」という(言語霊感説をとらない)カール・バルトの「断続的神言語化説」という捉え方も存在します。

このように、「聖書は時代的制約を受けた人間によって書かれており、現代の価値観に合わせて、信仰をアップデートしていく必要がある」という立場を「リベラル(自由主義神学)」というふうに呼んでいます。そして、ざっくりとリベラルから中道にかけての勢力を「メインライン(いわゆる「主流派」)」と呼んでいます。

もちろん、リベラルな教会、メインラインの教会にも幅があり、こちらも安易に一括りにすることは避けなければなりません。ちなみに、プロテスタント教会は、改革派、バプテスト派、メソジスト派など様々な教派に分かれますが、教派の名前だけで「福音派」か「メインライン」かは分かりません。

同じ教派の流れを持つ教会でも、リベラルな立場か、聖書信仰の立場かで、メインラインの教団・教会と福音派の教団・教会とに分かれていくからです。つまり「福音派」や「メインライン」という言葉は、教派の名前というより「様々な教派にまたがる立場の名前」というふうに捉えていただければいいと思います。

なお、「根本主義(ファンダメンタリスト)」といった場合、自由主義神学に対抗して「聖書に誤りのある記述はない」「聖書に書いてあることは字義通りに受け取らなければならない」と主張する、福音派の中でも、さらに保守的な人たちを指します。「原理主義」という訳語も当てられますが、「イスラム原理主義」との混同を避けて「キリスト教根本主義」という表現を使われることが多いです。

この立場では、学校で進化論を教えることに異議を唱えたり、LGBTQの権利を守ろうとする政策に反対したりする傾向が強いです。

ディスペンセーション主義とは?

そして、聖書の無誤性・無謬性を重視する立場から生まれたのが、「ディスペンセーション主義」というグループです。ディスペンセーション主義は「天啓史観」や「経綸主義」とも訳され、19世紀後半に欧米で広がっていった聖書理解です。

創造から終末に至るまで、歴史はおおよそ7段階に分けられるという思想で、聖書の解釈は字義通りでなければならない(それ以外は認められない)と考えます。そのため、終末に関する聖書の記述も、文字どおり現実になると捉えられ、世の終わりへの関心が非常に強い傾向があります。

日本では、無教会派から出た新宗教「キリストの幕屋」やホーリネス教会の一部に強く影響を与えたと言われています。なお、ディペンセーション主義は、アメリカで根強く残っていますが、日本の超教派の神学校では、現在、ほとんど教えられず、主流の立場とは言えません。

ちなみに、ディスペンセーション主義の中にも「古典的ディスペンセーション主義」「修正ディスペンセーション主義」「漸進的ディスペンセーション主義」など、いくらか幅が存在します。

7つの契約時期

ディスペンセーション主義で考えられている歴史の7段階には、

①天地創造から楽園追放まで、人間が堕落する前であった「無垢の時代」

②楽園追放からノアの洪水前まで、堕落した人間が良心に基づいて行動するよう求められた「良心の時代」

③ノアの洪水からバベルの塔まで、人間が神の命令に従って地上を治めるよう求められた「人間による統治の時代」

④アブラハムの召命からモーセの律法授与まで、神がイスラエルの民を選んで契約を結ばれた「約束の時代」

⑤モーセの律法授与からペンテコステまで、イスラエルの民が律法に従うことを求められた「律法の時代」

⑥キリストの死と復活から現在を挟んで携挙(空中再臨)が訪れるまで、キリストを受け入れることが求められる「恵みの時代」

⑦キリストの再臨から千年王国の終わりまで、神の国が建てられる「御国の時代」が挙げられます。

ただし、ディスペンセーション主義の全てが歴史を7段階に分けるわけではなく、何段階に分けるかは幅があります。

ディスペンセーション主義の思想

ここで、ディスペンセーション主義の思想について、もう少し詳しく挙げておこうと思います。この立場では、歴史をおおよそ7段階に分け、神は時代毎に異なった契約を人間と結んでいると考えます。ようするに、現代に適用すべき聖書の言葉と、過去それぞれの時代に適用すべき聖書の言葉は分けられる、という考えです。

なぜ、そのように歴史を何段階かに分けるのか? と疑問に思うかもしれませんが、「聖書の言葉は誤りなき神の言葉で、字義通りに解釈しなければならない」と捉えた場合、「聖書に出てくるどの教えも、字義どおり現代に適用すべき」と言われたら、さすがに、この現代で生活していけません。しかし、「この時代に適用すべき聖書の言葉はこの範囲」と決められたら、聖書の教えを字義どおり適用しやすくなってきます。

また、ディスペンセーション主義では「ユダヤ人に適用される教え」と「非ユダヤ人(異邦人)に適用される教え」も違うもので分けることができると考えます。そのため、ヨーロッパやアメリカの人々をはじめとする非ユダヤ人(異邦人)は、ユダヤ人に守るよう教えられた律法は守らなくてもよいと考えます。これも、自分たちが守るべき掟の範囲を限定することに一役買っています。

おそらく、ディスペンセーション主義において語られる主張のほとんどは、「聖書の言葉を字義どおり現代に適用するために」生まれたもので、「聖書に誤ったことが書かれているかもしれない」「聖書の何を信じればいいか、何に従えばいいか、分からなくなるかもしれない」という不安を払拭しようとする思いが根っこにあるのだと思います。

そのため、ディスペンセーション主義では、聖書の記述はどれも正しく、預言も文字どおり現実に起こることと捉え、終末において、イスラエルは地上の神権政治的存在となり、教会は霊的普遍的存在になるというふうに考えます。

これが、ディスペンセーション主義の影響を強く受けた一部の「福音派」の教会による「イスラエル支持」の立場につながっていくわけです。アメリカや香港の教会にイスラエル支持が多いのは、ディスペンセーション主義の影響が広まったことが一つの要因と言われています。

この立場では、イスラエルに関する聖書の預言は文字どおり成就するもので、「イスラエルの再興なくして、キリストの再臨はありえない」と考えます。かつてのイギリスや現在のアメリカで、キリスト教徒の多くがイスラエルの建国・再建を支持したのは、これが原因の一つです。

そして、「終末においてキリストは空中に現れ、教会は天に引き上げられ、残された人々が7年ないし3年半の患難時代を過ごした後、地上へキリストが再臨する」という思想を持ち、真の信仰者は患難時代を免れると考えます。

さらに、患難時代を免れた教会の民は、7年後、キリストと共に地上へ戻り、千年王国を建て上げて、キリストと共に王国を支配し、神の国を完成させると考えます。このような思想から、患難時代を免れ、千年王国の支配者となるための信仰が強調されやすい傾向があります。

シオニズムとは?

そして、キリスト教国でシオニズムが支持されてしまう背景にも、こういった思想が反映されています。シオニズムとは、ユダヤ民族の郷土建設運動です。岩波キリスト教辞典によると、パレスチナにユダヤ人の民族国家を樹立しようとする運動のことで、シオンとはエルサレムの古い名称です。

先ほども述べたように、19世紀後半にディスペンセーション主義が広がった欧米諸国では、「イスラエルの再興なくしてキリストの再臨はあり得ない」「イスラエル支援はキリストの再臨を早めること」「イスラエルを支持する側に立てば、自分たちも携挙にあずかり、患難時代を免れることができる」という思想も影響し、イスラエルの建国を支援してきました。

そして、イスラエルを支持しないで、一般市民への攻撃や占領政策を非難する行為まで「反ユダヤ主義」と一括りにし、イスラエル批判を許さない傾向も一部に見られます。しかし、反ユダヤ主義とは、ユダヤ人という人種・民族・信仰的な立場を理由に差別的な攻撃をすることで、人道的な理由でイスラエルの政策を批判することまで、反ユダヤ主義に当てはめるのは、非常に乱暴な態度です。

日本国内では、1920年代に無教会派から出てきた「キリストの幕屋」をはじめとするグループと、ホーリネス教会に属する一部のグループや人物の他、ディスペンセーション主義の流れを汲む、もしくは、その影響を受けた教会などで、シオニズムが支持されています。

患難前携挙説

以上を踏まえて、「患難時代」や「携挙」を強調するグループの中にも、いくつか異なる主張があることを見ていきたいと思います。

最初に紹介する「患難前携挙説」は、終末において訪れる患難時代の前に、真のキリスト教徒は地上から取り去られ、残された人々が大患難を受けるという教説です。

キリスト教根本主義の説とされ、19世紀以降のディスペンセーション主義の台頭によって再び広まったと言われています。患難前携挙説に基づいて作られた小説や映画はいくつかありますが、その中でも有名なものが『レフトビハインド』で、現在のアメリカ福音派における支配的な信仰が表れていると言えるでしょう。

患難後携挙説

次に紹介する「患難後携挙説」は、クリスチャンは天に引き上げられることはないけれども、患難時代の終わりに空中で集められ(復活し)、キリストと共に神の王国を建設するために下りて来るという教説です。

ようするに、患難前携挙説と違って「キリスト教徒も患難時代を免れることはできない」という厳しい教えです。そこで、キリスト教徒は信仰を捨てずに患難時代を耐え抜くことが求められ、患難時代の後に死者の復活が果たされると考えます。

そのため、信徒には患難時代を耐え抜く強い信仰を持つように、迫り来る終末のイメージが強調される傾向があります。日曜日ではなく、土曜日を安息日として礼拝する日に定めている「セヴンスデー・アドヴェンティスト」も、このような終末理解を持っていると言われています。

時限付き終末携挙論

最後に紹介するのは「時限付き終末携挙論」というキリスト教会でたいへん警戒されている立場です。

有名な事件に「1992年時限付き終末携挙論騒動」があります。これは、タミ宣教会の李牧師が「1992年10月28日に14万4千人の信者が昇天し、地上に残されたものたちは『7年間の戦争、飢饉、その他の災い』(いわゆる患難時代)に遭い、これによって地球上の生命はすべて絶たれて、イエス・キリストの再臨がおこる」という予言を行い、韓国中を巻き込む社会問題になったものです。

このとき、予言を信じた人々による中絶、自殺、断食による死亡などが起こりましたが、現在も断続的に終末がいつやってくるかを予測した「時限付き終末携挙論」を主張する宗教団体が発生しています。

もちろん、多くのキリスト教会では、こういった事件を踏まえて、時限付き終末携挙論への警戒が促されていますが、一方で、はっきりと「何年何月何日に、あるいは何年以内に終末がやって来る」と言わなくても、終末への危機感をあおって人々をコントロールする団体には注意が必要です。

前千年王国説

ところで、携挙がどういうタイミングで起こるかという話とは別に、千年王国の記述をどのように捉えるか? という話にも幅があることを話しました。そこで、千年王国説についても代表的なものを三つ紹介したいと思います。

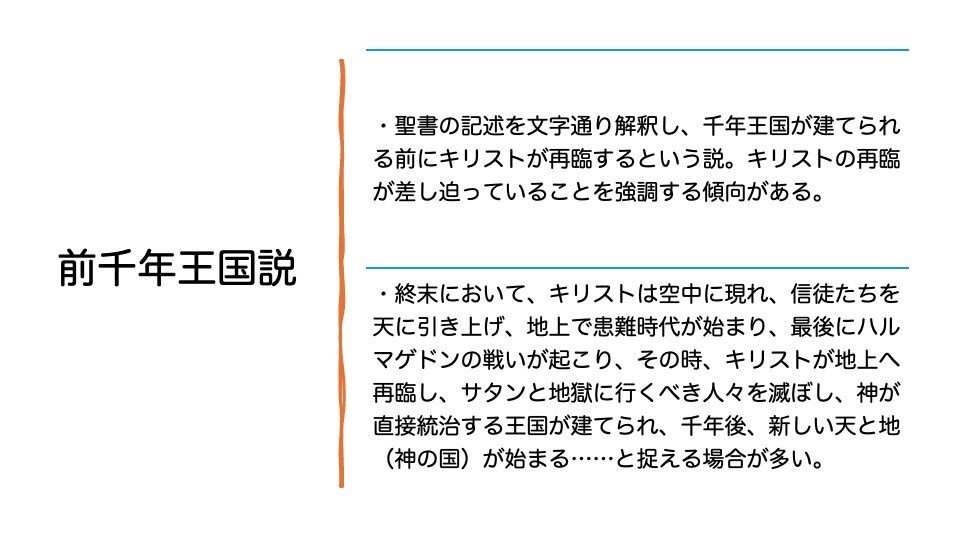

最初に紹介するのは「前千年王国説」です。これは、聖書の記述を文字通り解釈し、千年王国が建てられる前にキリストが再臨するという説で、キリストの再臨が差し迫っていることを強調する傾向があります。

この立場では、終末においてキリストは空中に現れ、信徒たちを天に引き上げ、地上で患難時代が始まり、最後にハルマゲドンの戦いが起こり、そのときキリストが地上へ再臨し、サタンと地獄に行くべき人々を滅ぼし、神が直接統治する王国が建てられ、千年後、新しい天と地(神の国)が始まると捉える場合が多いです。

後千年王国説

次に紹介するのは「後千年王国説」です。これは、千年王国の成立後にキリストが再臨し、最後の審判が行われ、サタンが滅ぼされるという教説です。

この立場では、キリストの再臨が近づくほど、世界に及ぶ神の力はより強力な形で発揮され、神に敵対する力は弱まっていき、霊的に祝福された期間に至ると捉えられます。また、千年は具体的な期間とも、非常に長いことを表す象徴的な期間とも捉えられます。

見てのとおり、仏教の末法思想を逆にしたような考えで、千年王国説における楽観主義とも表現されます。「社会はどんどん良くなっていく」「進歩していく」という期待に満ちた、19世紀の終わりから20世紀の初頭にかけて好まれてきた解釈ですが、二度の世界大戦を経てから、ほとんど支持されなくなっていきました。

無千年王国説

最後に紹介するのは「無千年王国説」です。これは、千年王国を文字どおり物理的な王国として捉えるのではなく、教会での活動や生活に表されるキリストの統治の象徴的な期間と捉える教えです。

この立場では、死者の復活と最後の審判は同時に起き、それに続いて新しい天と地(神の国)が到来すると考えます。主に、カトリック教会で支配的になった考えで、現在のルター派(ルーテル教会)や改革派など、プロテスタントのメインライン(主流派)の教会の多くでも、この説が支持されています。

聖書の預言と世界情勢

以上、終末に関するキーワードや様々な主張を見てきましたが、これらを踏まえて、聖書の預言と世界情勢に関する私の意見を述べておきたいと思います。

まず、SNS やYouTubeなどの動画サイトでしばしば見られる行為ですが、聖書の預言をもとに世界情勢を読み解く行為は、陰謀論との親和性が高く、勧められません。

そもそも、患難時代や再臨の時期を予測することは、キリスト教徒に求められておらず、聖書の記述は世界情勢を把握するための水晶玉ではありません。

終末預言は、苦難が次々と降りかかり、世界が終わりに向かっているようにしか見えないときも、神の救いの計画は滞ることなく進んでいるという励ましをもたらす文書であり、未来を予測するための道具ではありません。

既に指摘したとおり、聖書の記述に現代の出来事を当てはめて、何がどこまで成就しており、これから何が起こるのか、正確に予測することはできません。むしろ、そのような行為は、切迫した終末観と過度な不安をもたらしてしまい、不安を解消するための極端な言動に飛びつかせる恐れがあります。これは、教会のカルト化や陰謀論への傾倒につながりかねない話です。

キリスト教本来の終末思想

では、キリスト教が持つ本来の終末観とカルト化しやすい終末観の違いは何なのか? ということも整理が必要だと思います。破壊的カルトの場合は、世の終わりが来るときに、滅びから免れるように「今すぐ絶対やるべきこと」を強調します。具体的に言うと、早く洗礼を受けて(入信して)信者になるよう促す傾向が見られます。

また、多少強引であっても「世の終わりに滅ぼされるくらいなら洗礼を受けさせる方が良い」と正体や目的を隠した勧誘や「信じなければ地獄に落ちる」などと恐怖を煽った伝道が展開されます。「間違った信仰を持っている人たち」を救うためなら、メンバーを他の教会へ潜入させ、信徒を引き抜くことも正当化されてしまいます。

けれども、本来のキリスト教の終末観は「神の裁きへの恐怖」ではなく「神の救いへの信頼」がベースです。「人集めのために脅す材料」ではなく、世の終わりが迫っているときも、神の救いの計画は進んでいるという「希望を確認するもの」です。

実際に、イエス・キリストが、世の終わりや終末の裁きについて語られたのは「多くの群衆を信じさせ、従わせるシーン」ではなく「弟子たちの質問に答えるシーン」でした。(共観福音書の小黙示録:マルコ13章、マタイ24章、ルカ24章)。人集めや入信の強要のために終末を持ち出しませんでした。

同時にそれは、キリストを殺そうとする者たちが計略を立て、十字架につけられる日が迫っているときでもありました。神の子が処刑され、悪が力を奮っているように見えるとき、まさに、世界の終わりに向かって進んでいき、希望が潰えていくように見えるとき、キリストは弟子たちに「こういうことが起こるときも、神の救いの計画は完成に向かって進んでいる」と教えました。それが終末についての記述です。

後に、宣教者パウロをはじめとする様々な手紙を書いた著者たちも、各地の教会に宛てた文書の中で、終末について記しながら、仲間たちへ希望と励ましを送りました。

信徒が捕まり、迫害を受け、教会が破壊されていく今この時も、何もかも終わってしまいそうなこの日々も、神の救いの計画は消えることなく進んでいる……「救いが潰える恐怖」を語ることではなく「救いが完成することへの信頼」を持つよう励ますことが、キリスト教本来の終末観の根っこにあるものです。

一方で、カルトの終末観は「神に救われる信頼」よりも「神に見放される恐怖」が根っこに置かれているため、脅迫的な指導が頻繁に行われます。自分が救われたいのなら、家族が救われてほしいのなら、定められた基準に到達するよう、伝道し、献金し、奉仕をしなさい……まるで神に人質を取られたような教えが展開されます。しかし、それによって育てられるのは「神への信頼」ではなく「神への恐怖」です。

キリスト教の終末観における課題

一方で、人集めや入信の強要のために終末の教えを持ち出さないよう気をつけている教会にも課題はあります。

たとえば、メインラインの教会で、脅迫的なイメージを避けるため、終末について語られることが少なくなった分、「他の教会が語らない」「多くの教会が教えてくれない秘儀・秘密」を教えてくれるカルト団体・カルト化教会に惹かれる信徒が増えているのではないか? という懸念です。

また、普段の礼拝でも「とにかく聖書を引用することで説得力があるように見せる」メッセージばかりを牧師や司祭が続けていると、同じように、とにかく聖書を引用することで説得力があるように見せる宗教カルトや陰謀論の教えに会衆が違和感を持てなくなってしまいます。

自戒を込めて、この二点を反省し、聖書の引用ばかりに頼らないメッセージと、終末について不安や恐怖をあおらずに丁寧に語る機会を増やしていくことが求められると思います。

天国とは?

以上、終末に関する議論や立場を見てきましたが、最後にキリスト教の「天国」「地獄」についても簡単に説明したいと思います。

まず、キリスト教の「天国」はよく誤解されますが、一般的にイメージされる「死んだ人が行くところ」とは違います。聖書の中に「神の国は近づいた」という言葉や「御国が来ますように」という祈りが記されているように、「私たちが天国へ行く」というよりも「天国の方から私たちの方へやってくる」と言うのが正しいです。

そして「天国」という言葉は、そのまま聖書に出てくるわけではありません。「天の国」「神の国」という表現で出てきます。この言葉は、どこかにある場所を指しているというよりも「神の支配」「神が治める状態」を指す言葉です。

つまり、この地上で生きている人々の間にも、亡くなって神の御元に迎えられた人々の間にも、神の力が及ぶところに「神の国」「天の国」があると言うことができます。そのような「神の支配」が全世界に行き渡り、「神の国」が完成する「新しい天と地」で、全ての人々が神と共に住まう日を「世の終わり」「終末のとき」と呼ぶわけです。

なお、現行のカトリック教会の教理では、天国は「最高の、そして最終的な幸福の状態」と定義づけられ、ここでも「どこかにある場所」というより「神が治める状態」を指しています。ちなみに、地獄の方は「神から永遠に離れ、永遠の責め苦を受ける状態」というふうに定義されていますが、キリスト教における「地獄」の捉え方は、天国よりもさらに幅があります。

地獄とは?

というのも、地獄に関する聖書の記述は思ったほど出てこないからです。たとえば、旧約聖書には「地獄」に当たる言葉が一回も出てきません。人間が神の呼びかけに応えられない場所として「陰府」が出てきますが、人間が罰を受けて苦しめられるような「地獄」が直接出てくるところはありません。

また、「陰府」に落ちた人間は、自分から神の呼びかけに反応することはできないものの、無力で何もできない人間のために、神様が陰府にまで手を伸ばして(支配を及ぼし)救われる姿が、詩編やヨナ書に出てきます。

一方、新約聖書では「神の裁き」について語る場面で「地獄」が出てきます。つまり、地獄も「神の支配が及ばない」「神に放置される場所」ではありません。「神の国」「天の国」が「どこかにある場所」ではなく「神の支配」「神の治める状態」を指していることを踏まえると、地獄もまた、単に「罰を受ける場所」と捉えるべきではないでしょう。

むしろ、悪を放置して歪んだ状態のままにせず、正しい状態へ回復させる「神の支配」の厳格さを表すものと捉えられます。したがって、キリスト教の「天国」と「地獄」は、どちらも「神の支配」を表し、「地獄」は「神が人間を見放す場所」というよりも「神が人や世界を歪んだ状態のまま放置しない様子」を表現したものと捉えられます。

日本キリスト教団出版局から出ている『そうか! なるほど!! キリスト教』という本で、天国と地獄について説明している久世そらち先生の言葉を借りるなら「地獄もまた神の国に続いている」わけです。

地獄の火に投げ込まれる者?

このように「全ての人に手を伸ばし、力を及ぼす神様は、誰一人、罪人のまま、永遠の滅びに定められたまま放置はしない」という信頼から「永遠の責め苦を受ける場所」としての「地獄の教え」を受け入れないキリスト教徒もたくさんいます。

私も、聖書に出てくる地獄の表現は「永遠に罰を受ける場所」ではなく「私たちが神の救いにあずかるために、神からもたらされる裁き(正しい状態への回復)」を表現したものと捉えています。

しかし、そうは言っても、イエス・キリストを裏切って敵に引き渡してしまったイスカリオテのユダなどは、さすがに、永遠の罰を受けるよう地獄へ投げ込まれ、神の国から締め出されてしまったのではないか? と思われるかもしれません。ユダの中には「サタンが入った」とも記されており、地獄へ行くのは免れないように感じる人が多いでしょう。

しかし、弟子たちの中心人物であり、イエス様から「天の国の鍵を授ける」と言われた使徒ペトロも、「キリストが十字架にかけられて死に、三日目に復活する」という教えを拒絶したとき、イエス様から「退け、サタン」と言われています。ユダが地獄へ引き渡されたなら、ペトロも地獄へ引き渡される要素をしっかり持っています。

さらに、ペトロは「たとえ、ご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません」という誓いを破って、イエス様を裏切っています。何なら、イエスの仲間と思われないよう、呪いの言葉まで吐いています。他の弟子たちも同様で、イエス様が捕まって以降、牢に入っているところを訪ねたり、裸のときに着せたり、喉が渇いているときに飲ませたりした者はなく、全員、最後までついていかずに家の中に閉じこもっていました。

それは、終末における「最後の審判」で、神の国から締め出され、地獄の火に投げ込まれると予告されていた罪人の姿と同じでした。しかし、復活して再び弟子たちを訪れたキリストは、彼らを永遠の責め苦に定めるどころか、罪の赦しを宣言し、「あなたがたに平和があるように」と呼びかけます。再出発する弟子たちにもたらされたのは「永遠の責め苦の炎」ではなく「新しい生き方をもたらす聖霊の炎」でした。

また、イスカリオテのユダは、イエス様を裏切ったあと、そのことを後悔して自ら命を絶ってしまったという記述と、穴の中に落ちて死んでしまったという記述が出てくるため、いずれにせよ、復活したキリストに会えずに亡くなっています。

しかし、ユダはキリストを裏切る直前に、イエス様から「わたしの父の国であなたがたと共に新たに飲むその日まで、今後ぶどうの実から作ったものを飲むことは決してあるまい」と言われ、ぶどう酒の入った盃を受け取っています。

これは、神の国の祝宴を先取りした「聖餐式」の原型とも言われる食事で「神の国であなたがたと新たに飲むその日が来る」という約束に、ユダも一緒にあずかっていたことが示されています。実は、名指しで「地獄の火に投げ込まれる」と言われる者は、聖書に一人も出てこないんです。

煉獄とは?

ここで、「煉獄」についても軽く触れておきたいと思います。岩波キリスト教辞典によると、煉獄とは「死者の小罪のある霊魂もしくは罪の償いを果たさなかった霊魂が、天国に入る前に、現世で犯した罪に応じた罰を受け、清められる場所」とされています。

ただし、プロテスタント教会では、聖書に記述がないものとして、煉獄を否定しています。同様に、正教会も煉獄の存在を認めてないため、煉獄はカトリック独自の教えです。

煉獄の教えもアウグスティヌスの影響が強く、彼は「全ての人は支払わなくてはいけない負い目があることから、死後の清め(煉獄)は必要であり、終末における最後の審判まで続く」と説きました。ようするに、罪を清算して天国へ行くまでの「有限の罰」という考え方です。

なお、殉教者は煉獄を経ないで、直接天国へ行くと考えられており、洗礼やゆるしの秘蹟(いわゆる告解)、善行などは、煉獄での償いを減免するものと教えられます。また、煉獄の死者のための祈り、施し、償いのわざなども、煉獄での罰を減免するとりなしとして勧められます。仏教で言う「回向供養」と少し似ているかもしれません。

浄土真宗では、他の仏教宗派と違い、「亡くなった人へ功徳を回し向ける」という意味での回向供養がないように、プロテスタントもカトリックと違い、「煉獄にいる死者の罰を減免する」という意味での死者のための祈りはありません。葬儀では、亡くなった人が神の身元へ迎えられ、やがて来たる神の国で再会する希望を確認し、ご遺族と一緒に祈りをささげます。

永遠の命とは?

さて、天国や地獄の話をする以上、「永遠の命」についても触れておかなければなりません。キリスト教における「永遠の命」というのは、信仰を持って生きることを指し、「神を信じない生き方」から「神を信じる生き方」へ変えられる「新しい命」と同義です。この世で信仰を持って生きることは、世の終わりに復活して、神の国に迎えられる「永遠の命」の先取りでもあるからです。

別の言い方をすると、死んだら失われる命ではなく、死んだあとも復活させられ、朽ちることのない新しい体を与えられ、朽ちない神の国に迎えられて、神と共に生きるようになる命のことです。

何となく、SFに出てくるような不死身の存在をイメージするかもしれませんが、単にこの世で死なない存在になる、不気味な存在になるのとは違います。復活も、死んだときの体を再び与えられるのではなく、朽ちることのない新しい体を与えられるため、キリスト教徒の埋葬は、土葬であろうが火葬であろうが、特に問題ありません。アメリカやヨーロッパでは伝統的に土葬が多いですが、日本ではキリスト教徒も普通に火葬をしています。

そして、永遠の命は、キリストを信じたときから既に与えられており、世の終わりに復活し、神の国に迎えられるその日まで、キリストにならった生き方をするように、内側から私たちを新しく変えていくものとされています。

サタン・悪魔・悪霊・汚れた霊とは?

ここまで来たら、聖書に出てくる「サタン」「悪魔」「悪霊」「汚れた霊」についても簡単に触れておきたいと思います。

まず、「サタン」というのは「誹謗する者」「訴える者」という意味のヘブライ語とそのギリシア語音訳です。サタンが出てくる話は、旧約聖書のヨブ記が有名で、人間が神に忠実でいられるかとことん試し、人間を誹謗し、「彼らは神の愛を受けるのにふさわしくない」と訴える存在として出てきます。

後に、サタンは「悪霊を率いる統率者」と考えられるようになりますが、もともとは、神の使いたちと一緒に神様の前に集まって、人間が神の愛を受けるのにふさわしいかどうか、厳しく追求する存在でした。

次に、「悪霊」と「汚れた霊」は、同じ意味で用いられ、病気や障害、悪行の要因としても描かれます。「悪魔」はマタイによる福音書4:3で「誘惑する者」「試みる者」「試す者」として出てきます。いずれの場合も、人間が困難な目に遭っても誘惑を受けても、神に忠実でいられるかどうかを試す存在です。

そして、聖書に出てくるサタンや悪魔や汚れた霊は、神様にもイエス様にも、面と向かって逆らうことはできず、許可を取って行動する様子が描かれます。悪魔といえば「神に敵対し、キリストを攻撃する勢力」という印象が強いかもしれませんが、実は、まともに戦うシーンはほとんどありません。

むしろ、イエス様に命じられて、すぐ退散する様子が目立ち、悪魔の試みに耐えられない人間にも、神様は結局手を伸ばし、救出する様子が描かれます。

教会によっては、サタンや悪魔の働きに警戒するよう、その恐ろしさを極端に強調するところもありますが、聖書はむしろ、真逆の描き方をしています。

乱暴なたとえですが、神という「推し」の「にわかファン」である人間が寵愛を受けるのを許せない「厄介オタク」となってしまった……神という推しのファン(信仰者)を攻撃するようになってしまった「反転アンチ」のような存在……と考えたら、分かりやすいかもしれません。

そして、信仰者が他者に向かって「あなたは神の愛を受けるのにふさわしくない」と誹謗し、「神に忠実なら、私の言うとおりにできるはずだ」というふうに、信仰を試そうとする態度こそ、実は「誹謗する者」「試みる者」という悪魔の態度に重なっていることが分かります。これは、カルト化した教会の指導者やリーダーが陥りやすい傾向です。

なお、聖書に出てくる悪魔や悪霊という存在を文字どおり認めるか、象徴として捉えるかは、幅があります。当時は理解されなかった精神病や癲癇(てんかん)、人間の心に生じる誘惑などを擬人化したもの、と捉えられる箇所もあれば、そのように解釈することが難しい箇所もあります。

一方で、自分が許容できないもの、気に入らないものに向かって、安易に「悪魔の仕業」「悪霊に取り憑かれている」と主張する態度は、自身の悔い改めを困難にさせ、周囲との対立を深刻化させるため、戒める必要があると思います。

天使・御使い・神の使いとは?

一方、「天使」「御使い」「神の使い」は、どういう存在かというと「神と人間との中間的存在で、両者を仲介する天的使者、天的使節」というふうに説明されます。背中に翼が生えているというイメージが強いかもしれませんが、聖書では翼を持たない人間の姿で出現することが多いです。

黙示文学では、翼が六本あったり、顔や目がいくつもあったり、異形の姿、非人間的な姿で描かれることもありますが、それらは人間には遠く及ばない聖性が強調されている表現です。なお、天使はヨブ記でサタンと一緒に集まっていた神の使いたちのように「神の会議」「天の議会」を構成する存在でもあります。

また、「神を直接見ると死んでしまう」という人々に、神からの重要なメッセージを伝えたり、人間を守り、悪魔と戦う役割などを担っています。聖書には、天使の堕落が述べられている箇所もあり、堕落した天使とサタンが同一視されている箇所もあります。

ここでも、天使が堕落してサタンになってしまうように、信仰者も他者の信仰を試そうとして悪魔と重なる態度になってしまうことが、注意するよう促されている、と受け取ることができるでしょう。

救い・終末・天国・地獄のまとめ

以上、キリスト教の「救い」「終末」「天国」「地獄」について、駆け足で見てきましたが、簡単にポイントをまとめておこうと思います。

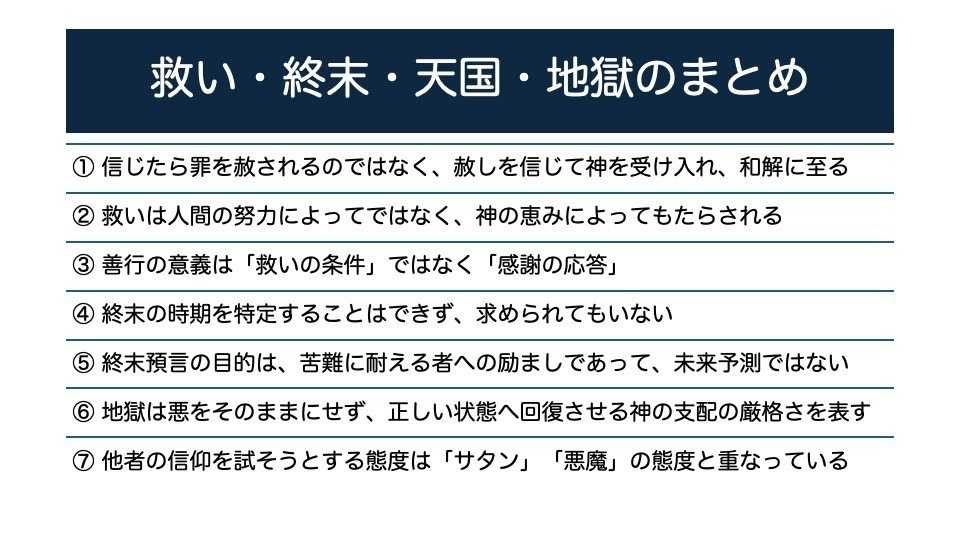

①キリスト教の救いは「信じたら罪を赦される」のではなく「赦しを信じて神を受け入れ、和解に至る」ことを指しています。

②救いは人間の努力によってではなく、神の恵みによってもたらされます。

③人間の努力や善行の意義は「感謝の応答」であって「救いの条件」ではありません。

④終末の時期を特定することはできず、そもそも特定することは求められていません。

⑤終末預言の目的は、苦難に耐える者への励ましであって、未来予測ではありません。

⑥地獄は、悪をそのまま放置せず、正しい状態へ回復させる神の支配の厳格さを表すものと捉えられます。

⑦他者に対して、信仰を試そうとする態度は「サタン」「悪魔」の態度と重なっており、注意が促されています。

なお、キリスト教では特に「カルト」と「異端」の区別を整理しないまま語ってしまう人が多々見られます。私が説明する際は、異端とは「その宗教一般の共通理解から外れる集団」で、カルトとは「人権侵害や社会問題を引き起こす集団」と説明しています。

そして、社会と共存できる異端は、その宗教の分派や教派、もしくは独立した宗教になっていき、排他的で社会と共存できない異端は過激化し、破壊的カルトになってしまうと付け加えています。異端とカルトはイコールではないけれど、問題が指摘されている異端について検証せず、安易に関係を続けていれば、カルト化を防ぐことができなくなる……という点も、忘れてはならないと思います。

参考資料

最後に、参考資料を挙げているので、より正確に学びを深めたい方は、よかったら、書店や図書館で手に取って、ご覧いただけると嬉しいです。

なお、スライドには入っていませんが、初めてキリスト教に触れる人には、日本キリスト教団出版局から出ている『そうか!なるほど!!キリスト教』や、新来者の視点からキリスト教について解説してくれる、八木谷涼子さんの『キリスト教大事典』(文庫本)がおすすめです。

こちらも、よかったら手に取ってみてください。それでは、以上で今回の講演を終わります。長時間のご視聴ありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!