試し読み:『デザイン・フューチャリング』

2024年9月発売の新刊『デザイン・フューチャリング─未来を探り、変化に導く思考ツール』(ベネディクト・グロース、アイリーン・マンディア)に収録された27のツールから、カバーイラストにもなっている「フューチャーズ・コーン」をご紹介します。

本書ではデザイン・フューチャリングを大きな1つのプロセスとして紹介していますが、「フューチャーズ・コーン」は2つ目のフェーズの前半、「想像:未来シナリオを描く」のパートでおすすめのツールです。

次の「想像」は素材を組み立てていくフェーズだ。

フューチャーズ・コーン

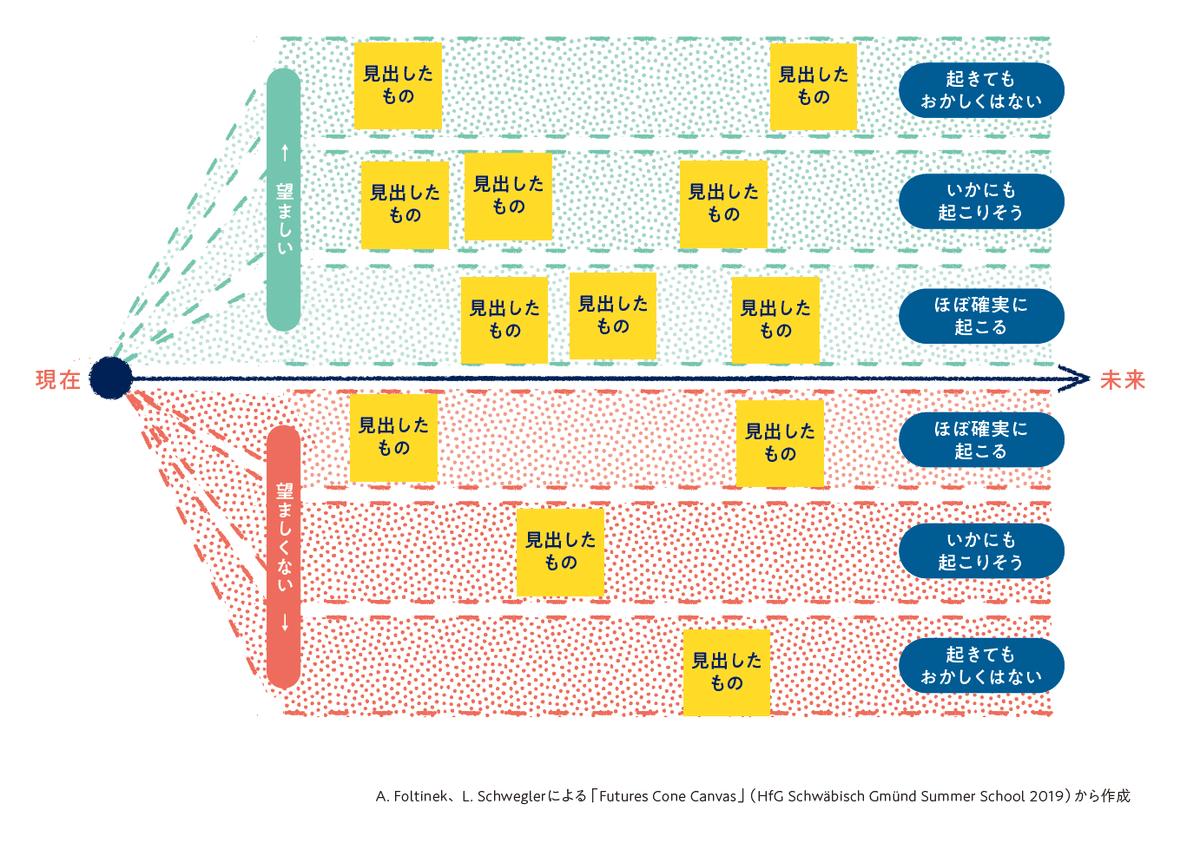

ほぼ確実に起こる未来、いかにも起こりそうな未来、起きてもおかしくはない未来、望ましい未来

私たちはたいてい単数形の「未来」について語り、「未来たち」と複数形で表現することはほぼない。言語は思考を左右する。未来を単数形で理解するとき、その未来は細かく計画されていて、そこに至る経路は直線的なものに感じられているのだ。2時間後には昼食をとる。明日はいい天気になる。夏休みにはキャンプに行く。これから5年でキャリアを積んで、35歳で家庭を築き、28年経ったら退職だ。というように。こうした文章には、単数形の未来の考え方──未来に向かう精神的な時間軸──が反映されている。

ジョセフ・ボロスの言うフューチャーズ・コーンの時間軸は、光円錐になぞらえることができる。雪が降りしきる中、もう暗くなってきたけれども懐中電灯を手にちょっと散歩に出かけたと想像してみよう。上空を懐中電灯で照らすと、落ちてくる雪片が見える。その雪片の一つ一つが未来の事象だ。どこに立っているか、どこを照らしているか、光円錐がどんな大きさかによって、見える雪片は変わる。光円錐で照らされた部分にはいくつもの未来の事象(つまり雪片)を見ることができるが、ほかは真っ暗なままだ。そして雪片は、未来の事象のようにあなたに向かって降ってくる。どんどん降ってくる雪片の組み合わせは無数にあって、それは未来がいくつもあり得るのと同じだ。光円錐でいくつもの未来たちを「明らかにする」考え方をデザイン・フューチャリングのこの段階で用いれば、単純な未来の見方から脱却する手

助けになる。フューチャーズ・コーンは、直線的でない複数形の未来たちについて考えるのを助ける。しかも構造的な方法をとるので、探索で見出したものをさまざまなシナリオへと分類することができる。

ほぼ確実に起こる/いかにも起こりそう/起きてもおかしくはない/望ましいという光円錐の4つのセグメントは、未来に対する異なる視点として解釈でき、それを用いることで、これまでに見出したシグナル、トレンド、アイデア、思考といったばらばらの発見を分類して、さまざまなシナリオを形成することが可能になる。見出したものを光円錐のどのセグメントに分類するのが最適かを見分けるには、Yes・Noチャートに答えるような手順で考えてみるといいだろう。どの程度起こる見込みがあるだろうか? いかにも起こりそうだろうか? あるいは物理的に、起きてもおかしくない程度だろうか? 視点を完ぺきに区分することはできないので、発見がどこに分類されるか意見の分かれる場合もあるだろうが、それはそれで構わない。「どの程度望ましいか」という最後の問いへと、下図のように進めていこう。

ほぼ確実に起こる(Probable)

Xはほぼ確実に起こるだろうか?

光円錐の「ほぼ確実に起こる」セグメントには、起こる可能性がきわめて高い事象が含まれる。日常においてもっとも一般的な視点であり、「予測」と呼ばれることも多い。

これから数年、店頭小売は縮小し、オンライン小売は成長を続ける……

AIが身近なテクノロジーになり、私たちの日常にもっと浸透していく……

1年半でCPU速度が約2倍になる……

……ことはほぼ確実だ。

いかにも起こりそう(Plausible)

Xはいかにも起こりそうだろうか?

「いかにも起こりそう」が指すのは、おおむね論理的で説得力を感じるが、現時点では本当に起こるかどうか定かではないさまざまなことだ。

健康保険各社が、電子カルテのデータを活用し、統計上治癒する可能性の低い患者への治療を減らすことでコスト削減を図る……

宇宙飛行士に、地球への帰還が計画されていない片道切符で火星に向かうミッションが課される……

……ことはいかにも起こりそうだ。

起きてもおかしくはない(Possible)

Xは物理的に起きる可能性があるだろうか?

「起きてもおかしくはない」セグメントは、何らかのかたちで物理的に想像する余地の残るあらゆることを包括する大きな領域だ。多くの場合、まだ遠い未来のこと、現時点では可能性がきわめて低いと思われることや、実現にはとてつもない尽力が求められることが含まれる。物理的に可能性がなければ、それはファンタジーの領域だ。「いえ、不可能です」という答えになる一切の事象はフューチャーズ・コーンに含まれず、そこから除外される。

5年以内にドイツで燃焼機関をもつ自動車が電気自動車にすべて置き換わる……

今世紀が終わる前に人類が火星に定住するようになる……

……ことは起きてもおかしくはない。

望ましい(Preferable)

Xは望ましいだろうか?

最後の「望ましい」セグメントは、フューチャーズ・コーンの予期せぬ変化球だ。心の中で大きく一歩下がり、ほぼ確実に起こる/いかにも起こりそう/起きてもおかしくはない発見をもう一度見つめ、それぞれについて、望ましいだろうか? 望ましくないだろうか?と問いかけて答えてみよう。

オンライン取引がより支持を集めて店舗小売がさらに縮小した……

医療保険各社が、病歴を推測できるほど契約者のことを知るようになった……

人類が火星に暮らすようになった……

……ならば、それは望ましいことだろうか?

ここで、新しいメガネを通して光円錐のさまざまなセグメントを眺めて評価する。そのために、視点を変え、外側から光円錐を眺めよう。まず、フューチャーズ・コーン・キャンバスは、上に3つ(望ましい)、下に3つ(望ましくない)の視点で扇状に広がる。見出したものを、ほぼ確実に起こる/いかにも起こりそう/起きてもおかしくはないという各セグメントへと、望ましいか否かに応じて上下に振り分けつつ配置しよう。それぞれ、現在と未来をつなぐ時間軸上のどこに位置させるかにも注意しよう。「来年」、「2年後」、「5年後」といったおおまかな時間の区切りを使うと、時間軸上での区分に一貫性をもたせるのに役立つことが多い。

何に役立つ?

フューチャーズ・コーンの4つの視点から、デザイン・フューチャリングのプロセスの1つ探索で見出したものや出発点を、さまざまな未来に向けて体系的に考えられる構造を得ることができる。

事象で埋め尽くされたフューチャーズ・コーン・キャンバスは、とても手早く未来シナリオを生成するのに役立つ要約図だ。6つの入れ物──望ましい+いかにも起こりそう、望ましくない+ほぼ確実に起こるといった入れ物──からポスト・イットを選択していくようにしてシナリオの生成を進められる。

同時に、「望ましい」という意外な視点を通すことで、精神的な判断の視点の変化ももたらされる。アルベルト・アインシュタインの言葉を借りるなら、「問題をつくり出したときと同じ思考方法を用いていては、問題解決は不可能だ」。フューチャーズ・コーンはそうした思考方法の再構築につながるのだ。

いかがでしたでしょうか。本書で紹介する、こうしたさまざまな創造的メソッドは、「よりよい」未来シナリオを描く想像力を与えてくれます。

また、ここでは紹介しきれませんでしたが、登場する専門用語やその提唱者、各ツールやメソッドの成り立ちについてもしっかりガイドがあるため、前提知識が一切なくても読み進め・理解し・誰かにシェアし、学校や現場で実際にやってみることができるでしょう。

われわれは未来をどうやって作っていくのか。作ってきたのか。未来予測の専門家でなくても、望ましい未来へ向けた議論を活性化し、意思決定者と合意形成し、現実を変えることができるのです。興味のある方はぜひ手に取ってみてください。カラフルで実用的な一冊です。

Amazonページはこちら。Kindle版(固定形式)もあります。