UAD LUNA備忘録④〜レコーディング

UAD(Universal Audio)のDAWであるLUNAを使い、自分の音楽制作をする上で必要な使い方の備忘録を書いています。

一般的な使い方ではなく、あくまで自分のための備忘録ですのでご了承ください。

UADのLUNAは、freeのDAWですが、付属されているプラグインがほとんどなく、MIDI機能もまだまだで初心者の方が初めて使うDAWではないと思っています。

ある程度プラグイン環境が整っていて、MIDI打ち込みは他のDAWでやれる方でしたら、LUNAは、protoolsライクな録音、ミキシングができる使い勝手の良いDAWだと思います。

※UAD LUNA備忘録をまとめたマガジンを作りましたので、興味のある方は覗いてみてください。

今回の記事は、オーディオのレコーディングです。

◉レコーディングの準備

・新規オーディオトラックの作成

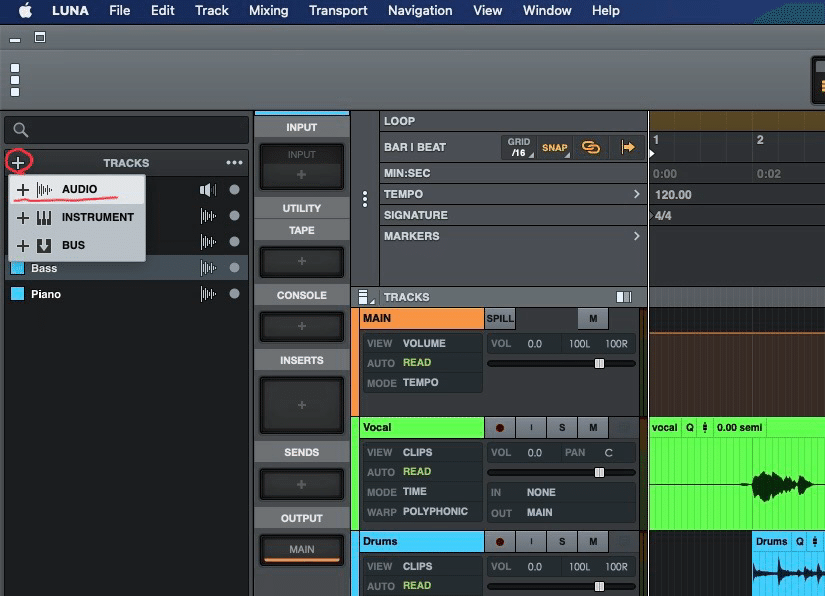

トラックの作成は、画面左側トラックの一覧の上部にある➕ボタンをおします。

トラックの種類を「AUDIO」を選択するとトラックの設定メニューが表示されます。

今回は、アコギを録音しますので、MONOトラックでトラック名をGuitarとしOKを押します。

オーディオトラックが作成されました。

・入力チャンネルの設定

次に、どこから入力したサウンドを録音するのかという、このトラックの入力チャンネルを設定しますが、この設定は、"トラックの録音ボタンを押さなければ設定できない"ようになっているため、

①新規作成したトラックの録音ボタンを押します。

②今回は、オーディオインターフェースの1chにコンデンサーマイクを接続して録音しますので、

チャンネルを「MIC/LINE/HIZ 1」に合わせます。

③48Vファンタム電源をONにし、アコギの低音が出過ぎない様にハイパスも入れます。

・unisonプリアンプの挿入

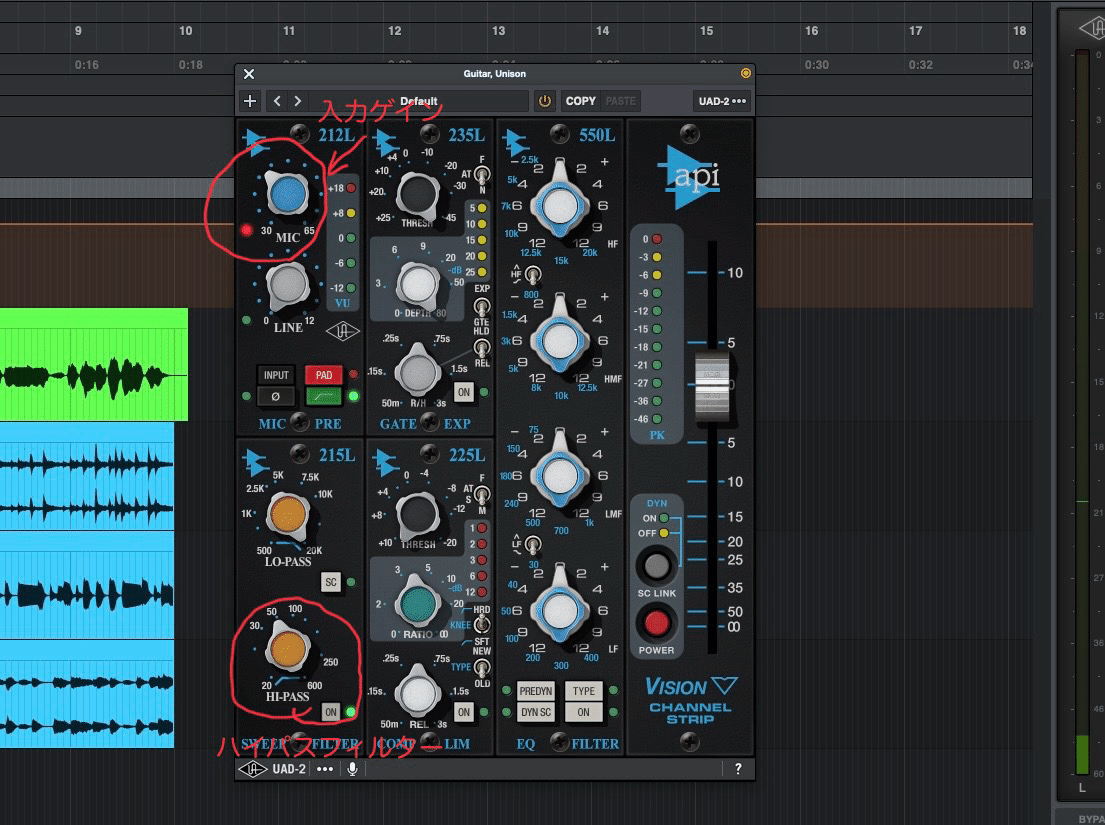

私はいつもapollo twinで録音する時は、unisonプリアンプを入れるのですが、今回はパーカッシブなカッティングアコギを入れたいので合いそうなAPIのチャンネルストリップをunisonセクションに挿入しました。

・入力ゲインの設定

今回のレコーディングに使用するアコギには、Gibson J-45をチョイスしました。

マイクはaudio-technicaのAT4040です。

アコギを弾きながらプリアンプのゲインを調整し、低音弦が出過ぎない様にハイパスを入れます。

ゲインは、チャンネルストリップ側だけではなく、トラック側でも出来ます。

・クリックとカウントイン

録音には必須のクリックとカウントインの設定です。

画面上部のカウンターの所にあるメトロノームアイコンをクリックしてオレンジ色になれば設定したテンポでクリックがONになります。

カウントインの設定は、メトロノームアイコンの右隣の数字をクリックすると設定メニューが表示されますので、何小節鳴らすのかを設定します。

今回は、1小節に設定しました。

ちなみに、カウントイン設定の左側にある「CLICK DURING」はで再生中、録音中、またはその両方でクリックを有効にするかどうかを選択できます。

◉オーディオトラックのレコーディング

・トラック先頭からのレコーディング

再生位置を先頭に合わせ、トランスポートの録音ボタンを押せばカウントインが入り録音が開始されます。

・任意の位置からのパンチイン、パンチアウト

任意の位置からパンチイン、パンチアウトする場合は、パンチインする位置から少し前の部分を再生(プリロール)させた後、パンチインする位置から録音開始させます。

プリロールの設定は、まずパンチインする位置に再生開始位置を持ってきて、次に「BARI/BEATルーラ」上のプリロールの開始位置にマウスのカーソルを当て"option+マウスの左クリック"をします。

ルーラーの色が変わりプリロールが設定されます。

次に録音する範囲を指定します。

「BARI/BEATルーラ」の録音したい範囲をマウスでドラックすると指定できます。

・ループレコーディング

先程のパンチイン、パンチアウトの範囲をループレコーディングする場合は、「LOOPルーラ」上でループさせる範囲をマウスでドラックするとループ範囲が指定できます。

・テイクのバージョン

同じトラックでループレコーディングや繰り返してレコーディングすると、トラックにクリップは表示されていませんが、各レコーディングテイクは保存されています。

レコーディングテイクを表示させるには、トラックルーラ?の画像の部分をクリックすると表示されます。

テイクを選択すると選択したテイクを再生することができるので、複数テイクから好きなテイクを採用することができます。

以上、オーディオレコーディングはこのくらい分かっていればできると思っています。

ちなみに今回の記事を書くために作成したサンプル曲の今回の記事の段階での音源を公開しておきます。

即興で作った8小節の音源ですが興味のある方は聴いてみてください。

この音源が次回のミックスのあとどんな風になるでしょう…

備忘録は、次回の記事でとりあえず最終回にする予定です。

内容はトラックのルーティング、ミックスとバウンスです。

今回まではドラムトラックを1つにして作業してましたが、次回はバスドラ、スネアなど各トラックに分けて書き出しミックスする予定です。

読んでいただいてありがとうございました。