牧畜民の家畜には名前がない

牧畜民(荒れ地で移動放牧にたずさわる人々)の家畜には「名前がない」。

といわれている。

正確には、

「名前」はないが、

当該の個体を指し示す色、模様や角の有無、その形といった語彙、

「性格があらっぽい」「すぐ迷子になる」といったふるまいの描写、

どこでもらった家畜だったといった経歴への言及、

そしてもちろんオス、メス、年齢、離乳したかしていないか…etc

を区別した語彙による呼称(一時使用)

がみいだされる。

ここでいう「名前」とは、

模様や角の形状や性格や経歴とはかかわりあいなく、「花子(はなこ)」や「太郎(たろう)」といった「個体とは無関係」(メスかオスかということだけはわかるように思われるが…まあそれ以外は無関係)につけられる名称のことを指す。

べつに、花のような模様があったから「花子」だったとか、

長男(?)だから「太郎」、

なわけじゃないでしょ、ということである。

この状況を文化人類学的にいうと、

「識別」と「名づけ」は文化人類学的に別、

ということになる。

もう50年近く前にもいわれていることではあるのだが、

「識別」という行為は、人間誰しもがしている(みてわかるということ。「あ、この家畜はあれだ」と気づけるということ)が、

それを指し示す語彙を複数人数間(家族とか社会とか)で共有する(「花子」「太郎」「ひろこ」「けんじ」「よしこ」「ただし」…と個体の数だけラヴェリングをつくってそれを人間同士で共有する)、という手順(名づけ)をとるということとはまた別なこと、ということになる。

それを論文調にいうと

「識別は名称付与なしに存在しうるが、名称付与は識別なしには存在しえない」(谷 1977:36)

ということになる。

日本人的には存在と名前が必ずしも結びつけられない、ということがいまいち実感しにくいことかもしれないが、

まあ現に牧畜民の家畜のような事例はみいだされるのであながち無用な議論というわけではない。

実際現場(牧畜民の暮らし)を見てみるとわかるのだが、同じ個体(家畜)に対してであっても、

「あれは誰それ所有の母畜から去年うまれた子だ」

といわれていたり、

「2歳のメスだ」

といわれていたり、

「うちの放牧群のだ」

といわれていたり、

「茶色の毛の塊を目印にしてうちのものだと見分けていた個体だ」

といわれていたり、

でも、それをいった誰しもが、その「個体」が「どれ」かは識別しているものの、呼称、すなわち対象の価値の切り取りかたは、かれらが「誰に何を説明しようとしているか」によって変わる、ということに気づくことができると思う。

そう気づくことができれば、別に「名前」なんてなくても家畜への対応はできるよなぁ、ということは容易に気づくことができる、と思う。

ゆえに「ラヴェリング(ex:花子)」をほどこして、それを社会で共有し運用する、という手順とはいったいなんなのか、ということ、がそこでは問われなければならない、ということになるのである。

あ~、こういう問いがあってこその大学(院)ですよねっ。

う~ん、こういう非生産的な会話、したいなぁ~!

閑話休題。

しかし、こういった(素っ頓狂な)問いに答えがだされてきたことはあまりない(50年前にもういわれているが、最近はどうかな)。

そして家畜名称って実際にどう集められてきたの?というデータをみていくときに、重要なポイントが1点ある。

それは、ふらっと短期だけ行って、初対面の現地の人に「この家畜に名前はありますか?」などと聞いたりしてみても、現地の人が「なんか困っている外国人になんとか答えになりそうなものを頭のなかからひりだしてみせる(現地の人ありがとう!)」ことがあるため、それで「名前はあった!」などという報告をすることはできないよ、ということなのである。

「名前」を聞き、その名前が現地の人びととのあいだでどのように使われていたのか(何日間調査をして、何回くらい呼称を使う場面を目視+記録できたのか、調査者と現地の人々のとの信頼関係はどうだったか)、違う名前がつかわれることがあったとしたらその場で追加質問はできたのか、その結果どのくらい違う”名前”のバリエーションが収集できたのか、それが使い分けられている理由が調査者にわかったのかどうか、そうした経緯の観察とその分析、その結果、

かれらがつかう”名前”はなんだといえたのか

そこまで追い、ある程度の答えをだした論文はとても少ない、と思う(時間がかかるし腰をすえてやらないと見えてこないので面倒くさい。そもそも皆長期の調査をする時間があまりとれない)。

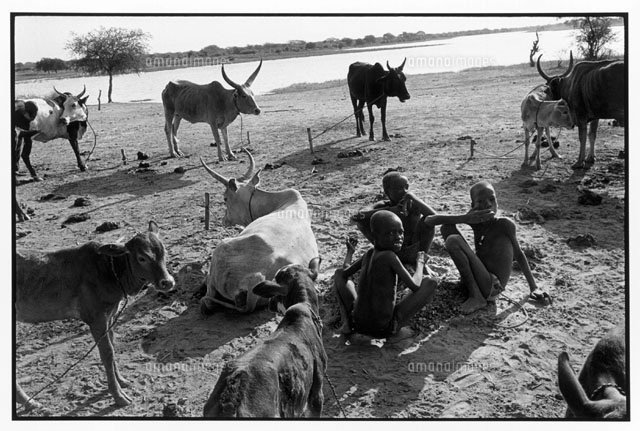

スーダンのヌアー(牛牧畜民で有名)を調査したプリチャード氏は、ヌアーの家畜が色や模様、角の形、性別や年齢をあらわす語彙で呼ばれるといい、それぞれを指す呼び方を可能なかぎり数えあげると数千に達するとまでしている。

同様の報告はウガンダ、タンザニア、ケニアといった東アフリカ牧畜民のほか、トルコやアフガニスタンの羊牧畜民の民族誌からも、共通してよむことができる。

谷泰氏はこうした状況を

「すべてに、固有名をあたえているような羊牧畜民の事例を、筆者はこれまできいたことがない。」(谷 1987:169)

「いずこの牧民も、羊の身体特徴、毛色、色パターン、角の形状についての分類名称群をもち、その組で個体を指示し、識別している。」(谷 1987:169)

「西南ユーラシアの牧民のあいだでは、原則的に同じタイプの示唆特徴を基礎にしているといってよい。」(谷 1987:170)

としている。

しかし、この詳細、もう一歩奥につめていくことができる、とわたしは思っている。

ヒツジの名称の報告などをみると、まずそこにあげられている名称は、1歳、2歳、3歳以上(のメス)といった区別なのだが、

1歳=母子授乳中(ほぼ)、

2歳=未経産、

3歳以上=大概は経産

という区別になるのだが、

わたしのフィールドをみてみると、「2歳」がほとんどつかわれない呼称だということはすぐわかった。そして「3歳以上(経産)」が別に3歳以上にかぎらない、ということも(実は「1歳」も…)。

目の前を白いヤギが歩いていく。

世帯員の妻の一人がわたしに「あれはわたしが息子(4歳)にあげた”経産のメスヤギ(一音節の語彙)”だ」と教えてくれる。わたしが「あれ?あなたの家畜は”2歳のメスヤギ(同じく一音節)”じゃなかったっけ?※所有家畜頭数について聞き取りをした際にそう聞いていたため」と聞くと、彼女は「そうだよ”2歳のメスヤギ”だ」と答える。

同じヤギが歩いていく。

そばにいた上述の女性の夫の兄弟の妻の一人に「あれはあなたの夫の兄弟の妻(上述の女性)の息子の”経産のメスヤギ”なんだよね」と確認(ひっかけというかなんというか)すると、

「そうだよ。彼女の息子の”経産のメスヤギ”だ。」と彼女は答える。

じゃあそれ”経産”じゃないんじゃん。2歳でもその名前つかっていいんじゃん(実は1歳でも「メスだね(将来産む個体だね)」という意味合いでつかわれている)。

てかこれが「分類」だったら全部の家畜が1歳、2歳、3歳、それ以上(てか不妊のメスだっている)によりわけられるようじゃなきゃだめだと思うんだけど、そうなるとこの区別の語群ってなに?

じゃあこれどういう運用の語彙?

それをわたしはまず

「ことばとモノとの対応をひとつに「強制」する力を欠いたなかで、人とモノが向かいあう姿をみいだすことができるのではないだろうか」

としている。

ここには他にも泌乳メス、その子、その親子ペアワンセットでの呼び名、子離れしたメス(泌乳あり)、不妊メスなどへの呼び名があった。

オスには去勢オスとそれ以外の名があった。

脇にそれるかもしれないが、興味深いことに、ここには”種オス”という呼称はなかった。

なぜなら去勢していないオス、つまり何も手をほどこしていないオスならば、それは”種オス”だからである(つまり1歳の子畜でも”種オス”である)。

いろいろな語彙がそこにはあるのに、

ここにいる家畜すべてを分類しつくす「基準値」のようなものはみいだせなかった(年齢とか役割とか)。

そこには人が何かしないとしけない、もといしたい場合の特徴の切り取り方だけがあったのである。人が何もしなくても役割がある場合などでは、呼称はなかった(種オス)。つまりその呼称は当該の個体が果たしている「役割」に対してなどではなく、あくまで人中心の、人の関与の必要に言及するための呼称、ということになる。

つまりそこにあった語彙群にひとつの基準値を与えるとすれば、それは人(牧畜民)が関与が必要だと思った箇所である。

それはひたすら家畜の特徴を指摘し、その個体を強調していくための語彙群なのである。

だからわたしはこの語群は分類ではなく「強調の形容詞群だ」という結論をだした。

このなかに、ほぼ全ての家畜に適用されうる語彙があった。

ほぼすべての家畜はその語彙で呼びえた。

それが

「3歳以上のメス[のヒツジorヤギorウシ](”メス”ではない)」、そしてその「子(「1歳」であり「子」)である。

つまりそれは、どれから生まれた個体なのか、どの母畜なのか、だけはどの個体に対する説明であっても最後には必ず残る(オスはそこでは「子(「1歳」であり「子」)」としてのみある)。

だいたい調査をしたその人々のあいだには「メス」と「オス」という語彙だって一応はあった(他民族からの借用語だったかは確認していない)。

でもその「メス」「オス」は、誰もつかっていなかった(誰もその語彙で説明してくれない)。

子畜が生まれても「これは”3歳以上の経産メス”だ(要するに”メス”だといっている)」 といわれるのだ。そこは「メスだ」って言おうよ~と思うのだが、家畜のすべては”3歳以上の経産メス”、そしてそのメスから生まれた「子(1歳)であり(子)」、だけで指し示すことができる(「2歳」がつかわれないのは、2歳というのが、授乳中でも哺乳中でもないことによる。通常は2歳は”放牧群”という語彙で呼ばれるのが常である。誰かに家畜を贈るという機会ででもないかぎり(「将来母畜になる家畜なんだよ!」)、2歳が呼称になることはほぼない。

そして牧畜民のあいだでは冷厳な事実だが、放牧群のほぼすべてはメスである。

なぜなら、オスは多くいても家畜の増加に寄与しないから。

オスの子畜は授乳期間(子がいると母畜の泌乳があるので、オスでも搾乳のために子の存在が必要になる)が終われば食肉対象になり、種オスに選ばれるのはわずかに一頭か二頭(種オスは複数世帯間で共有されることさえあったため、一世帯に一頭いなくてもよかった。わたしの調査世帯にもいなかった。)、種オスになったとしても割と早く食肉対象になり、別の若い個体と入れかえられさえする。

で、人々がわたしに「日本のあなたの家にもヒツジいる?」「ヤギは?」

とおぼしき無邪気な問いをしてくるときに、つかわれていた語彙が、またしても”3歳以上の経産メス”だったのだ。

あなたの家に「”3歳以上の経産メスのヒツジ(一音節の語彙)”いる?」なのである。

”ヤギ”って語彙、ないんか(とりあえずなかった…) 。

”ヒツジ”って語彙ないんか(とりあえずなかった…)。

(”経産メスのヒツジ”が「ヒツジ」をあらわす語彙になっているという事例は、ウガンダの牧畜民の民族誌からも報告されている)

まあほぼメスで群れ(150頭くらいいた)がつくられているわけだし、世話をする対象もほぼメスだから、それでいいんだろうけどさぁ。

でも”ウシ(ヒツジとヤギとは世話の仕方が違うから)”、あと”イヌ”とか”ネコ”とかをあらわす語彙はあった。でも”イヌ”とか”ネコ”は、メスとオスを区別する語彙や、授乳中だのをいう語彙はない。

わたしが関心を持つのは、

こうした言語のつかいかたをベース(生業)に持つ人々が、

ことばを社会に用意(強制)されず、ひとりひとりが自身の必要から対象の価値を切り取っていくことで歩みだすという場を、社会に与えられているようにみえる、ということになる。

それはものの名前の分類ではない。

人(話者)にとってそれがどういう価値をもつのか、を示す語彙にすぎない。

”経産メス”と”子”という語彙でさえ、目の前の事実から乖離した、総称や概念ではない。

そういう事実をみたときにわたしが思ったのは、

こうした言語をベースに持つ人々は、

その宗教もまた、そういう言語、すなわちそういう間合いでつくられているようにみえることがある、ということになる(アッラーとヤハウェは同じものだし、ヌアーが「アッラーとクウォス(ヌアーの神)は同じものを別の名で呼んでるだけだ」といっているところとか)。

こういう言語的な間合いってもっとどういう風に論じることができるのかなぁ、と思っているところである。

※わたしの調査した地域の

3歳以上のメスのヒツジ(というよりほぼヒツジの総称)は、

「マイ」!

2歳のメスヒツジは、

「ニジュウム」!

1歳(性の区別なし)は、

「ウルク」!!

でした!!

そう書かないためにややこしい書き方にして誠にすんまそん。

※スーダンのヌアー族もイスラムじゃないけど一神教です。