「声の印税」で声優とAIは共存できる

声優有志26名が、AIの利用に反対する声明を出しました。

「無断で自分の声を使われたくない」という主張を彼らは行っています。これに共感される方は少なくないと思いますが、内容を注視すると一つの疑問点が出てきます。どこにも「違法だ」という主張が見受けられないのです。声の無断利用は、例えば著作権の侵害に当たらないのでしょうか?

声の無断生成は「違法だ」とは言いづらい

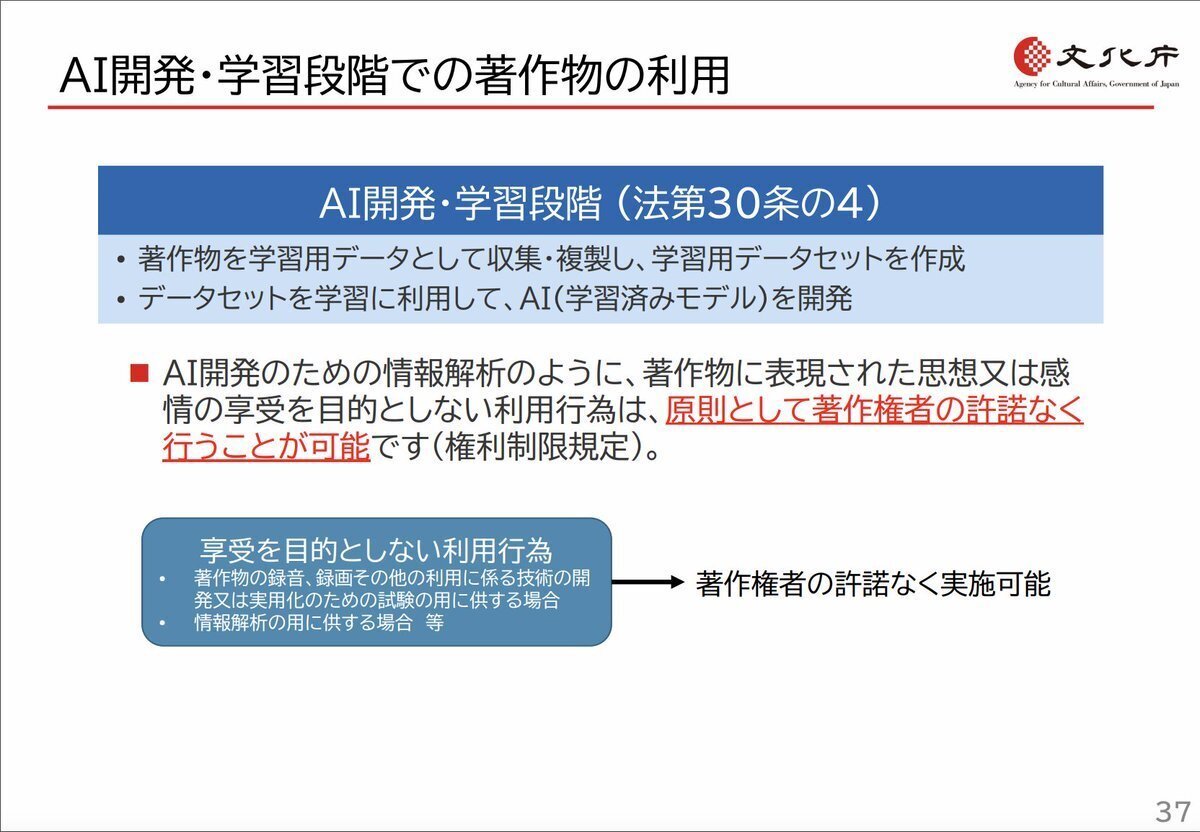

著作権法において、著作物をAIに学習させるのは原則的に合法です(著作権法第30条の4)。

したがって、声を無断で学習することは原則的に著作権侵害となりません。

では、「生成」はどうでしょうか? この場合も学習と同じく、原則的に著作権侵害となりません。声自体には著作権は成立しないからです。もし声自体に権利が生じてしまうと、たまたま声が似ている人が、自分の声を公開・販売したりできなくなる可能性があり、不合理であるからです。

歌詞や文章等を生成した声で読み上げた場合、著作権侵害になる可能性はありますが、生成した声に自分で考えた文章を読ませたり、生成する為の学習モデルを販売する行為は、原則的に合法です。

では合法だから全く問題がなく、声明を出した声優が間違っているのかというと、そのようなことは絶対にありません。法律の規定がどうなっているかに関わらず、声優が努力して培ってきた声に対する知名度にタダ乗りする行為を無条件に行っていいとは到底言えないでしょう。すべての生成AIの利用者は「私たち声優の気持ちを聞いてください」という「意見表明」を重く受け止めるべきです。

技術は止められない

写真技術が生まれたとき、多くの画家や芸術家は反対や懸念を示しました。主な理由として、写真が絵画にとって代わるのではないかという危機感がありました。特に、写真は非常にリアルな描写ができるため、写実主義的な絵画の役割が失われるのではないかと考えられたのです。

しかし、写真技術は結局は現代まで生き残っています。それが圧倒的に便利で有用だったからです。生成AIが便利で有用なことを否定する人はほとんどいないでしょう。生成AIも同様に、反対や懸念を示されつつも残っていくのはほぼ確実です。反対や懸念を示すにしても、具体的にどうやって共存していくかを同時に考えなければなりません。

「声の印税」という発想

声優とAIが共存する為には、「声の印税」が一つの解決策ではないかと考えます。これは、AIで声を生成することを許可する代わりに、一定額ないし割合の報酬を声優(事務所)に支払うというものです。「無断生成」ではなく「許諾を得た上の生成」をするということです。

「許諾を得て、適正な報酬を支払って」生成することが当たり前になれば、それは逆に「許諾なしに利用することは良くないこと」という意識が芽生え、多くの人がその意識を持てば、それは文化になり、声優・利用者・聴取者全てが納得できる状態に落ち着くでしょう。

「無断生成」を減らしたければ「声の印税」が適正に支払われる環境やスキームや文化を作り出す事が重要なのではないかと思います。

「声の印税」の実現例

現在 BlendAI は、以下のクラウドファンディングを行っています。

このクラウドファンディングは「声の印税」を活用しています。クラファン成功によって制作される「CotoVerse」というアプリは、発生した収益の一部を永続的に担当声優に還元する仕組みになっており、これはまさに「声の印税」です。

BlendAI は、CotoVerse に関わる声優すべてに「声の印税」を支払い、声優とAIが共存できる文化の醸成を目指していきます。

#あんしん生成AI

(1/2)

— デルタもんΔガンマミィΓ公式@BlendAI (@BlendAIjp) October 16, 2024

「安心AIセミナー」を開催します!

法的リスクを回避し、安心してAIを活用するための講座です。

声や画像の生成を、法律を守って安心して生成するやり方を教えます。これに加え、配慮すべき倫理的な事項や今後の課題も説明します。

参加希望者は次の投稿のURLからお申し込みください。 pic.twitter.com/JH4o2VJjYA

著作権等の侵害リスクを避けて安心に生成AIを使うためのセミナーを開催予定です。興味がある方は以下からぜひお申し込みください(以下の3つどのリンクからでも申し込めます)。

(2/2)

— デルタもんΔガンマミィΓ公式@BlendAI (@BlendAIjp) October 16, 2024

techplayhttps://t.co/dii09CCuz3

connpasshttps://t.co/asjMAwgHpG

peatixhttps://t.co/h2DGWLmA9i

ご参加お待ちしております!