友頼風景印(風景印から辿る歴史や場所)

友頼風景印

郵便局に郵便で風景印をお願いすることを郵頼と呼んでいるが、郵頼ならぬ友頼。

風景印が好きと話したら、ご好意で集めてくださる友達が2人いる。

ありがたいし申し訳ないのだが、2人とも『ついで、だし』と。

友達が私のために集めてくれた風景印たち。

(今回は北海道の友達ではないので本州の風景印)

どれも良いが特に気になったものをピックアップ!

安土老蘇郵便局(滋賀県)

そもそもこの老蘇という地名は初耳。

「おいそ」と読むらしい。

風景印に人魚が描かれているのが目を引いた。

人魚の哀願によって建立したといわれる観音正寺の本堂(左上)と、奥石神社の拝殿(右上)、琵琶湖(左下)が描かれているようだ。

自分ではなかなか行けないと思うので嬉しい。

当山は1400年前、聖徳太子が繖山の山上にて千手観音を彫み、寺を開かれました。爾来この「お山」は仏教、そして観世音菩薩の聖地として現在まで法灯が受け継がれてまいりました。また1300年前には日本の巡礼信仰の基礎ともなった西国三十三所観音霊場の札所寺院として、多くの日本人の拠り所とされ、現在でも全国から多くの巡礼者が当山へお参りされております。

観音正寺は日本で唯一、聖徳太子が人魚に頼まれて1400年も前に開かれたそうだ。

観音正寺は、今から約1400年前、聖徳太子によって、標高433メートルの繖山の山頂に開創されました。

推古天皇の御代、近江国を遍歴していた聖徳太子は湖水から浮かび出てきた人魚と出会います。人魚は「私は前世漁師であり、殺生を業としていたため、このような姿になりました。繖山にお寺を建て、どうか私を成仏させてください」と懇願しました。聖徳太子はその願いを聞き入れみずから千手観音の像を刻み、堂塔を建立したとされ、日本唯一の人魚伝説が残る寺院としてその歴史は脈々と受け継がれております。

湖から前世漁師だった人魚が出てきてとか聖徳太子が自ら千手観音像を刻んだらとかすごい歴史があるようだが、お恥ずかしながら全く知らなかった。

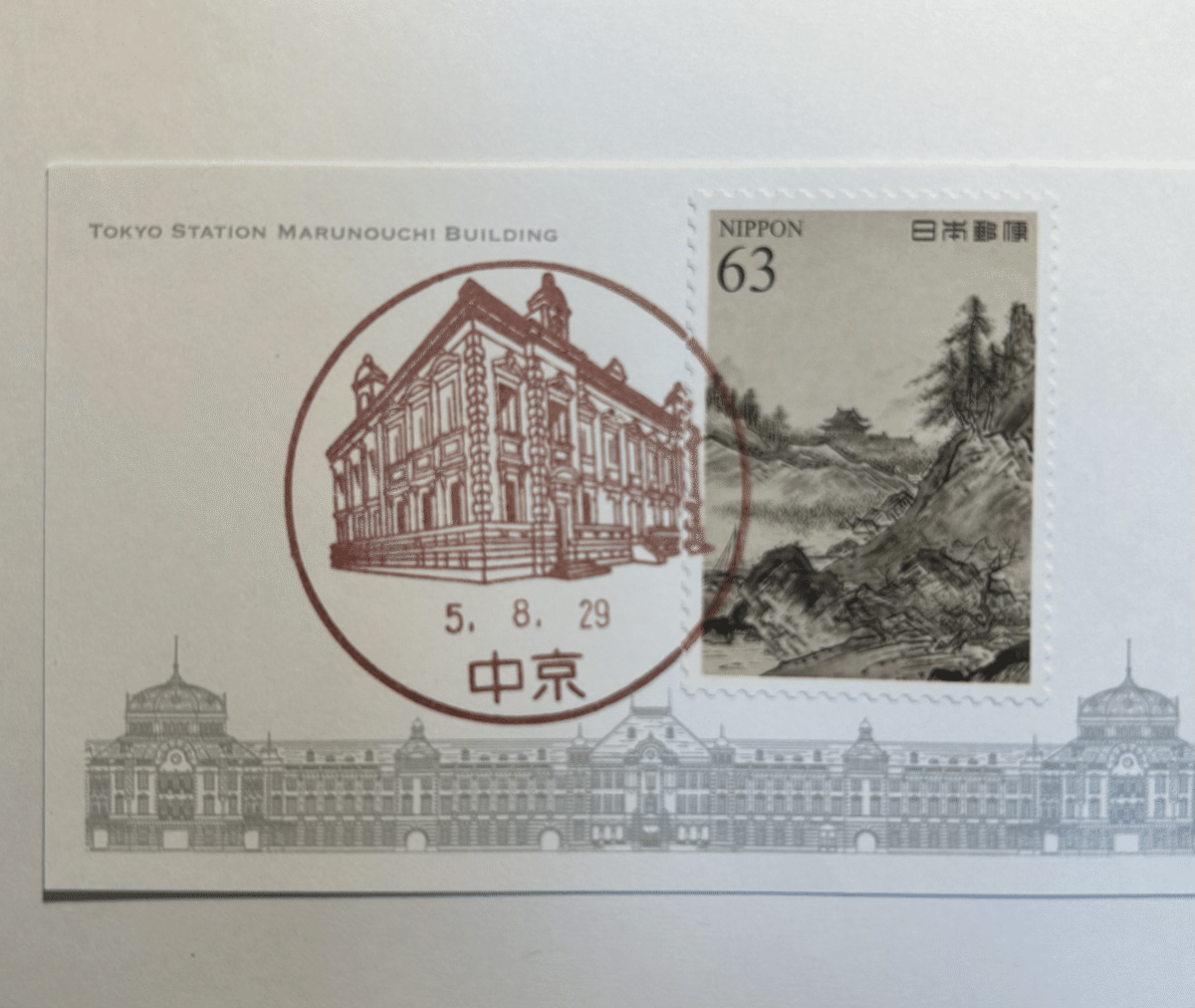

中京郵便局(京都)

こちらは京都の郵便局。

烏丸御池からすぐ。

赤煉瓦が美しいこの郵便局は、今はファサード保存され外壁はそのままに中を新築されている。

(ファサード=建物を正面から見たときの外観。仏語由来。)

1902年(明治35年)に建築されたネオ・ルネサンス様式の建物で、当時の逓信省の技師・吉井茂則と三橋四郎という方のの設計で建てられたもの。

竣工当初から現在にまで100年以上に渡って現役の郵便局舎として使われ続けてきた由緒ある建物。

今度ゆっくり見に行きたいと思っている場所。

この近くの美術館も気になっていたが今回時間がなかった。

滋賀御園郵便局(滋賀県)

これが気になったのは、

「左桑名、右四日市」の道標。

左桑名、右四日市

今ひとつ、御園の場所と標識の位置関係が掴めず検索すると、

鈴鹿山系を背景に、八風街道(現国道421号線)、千種街道の分岐点に建つ道標、馬頭観世音の石碑が描かれています。

滋賀県の御園を調べてもこの道標はないし、この場所はおそらく三重県だと思う。

(千種という場所は、三重県四日市市の菰野町にあるらしい)

八風街道は、滋賀から鈴鹿山脈を横切り、三重県に抜けているので、三重に出た後、件の「左桑名、右四日市」は分かるのだが、さらに言えば、三重県に抜けた場所は、大安町(三重県いなべ市)なので謎である。

その道標も見てみたいが今回場所は分からなかった。

(でも、滋賀御園郵便局さん、できれば滋賀県の場所だと分かりやすいと思うんだけど💦)

風景印の図柄をいろいろ調べて実際に行かなくてもその土地や歴史を伺い知るのも楽しい。

風景印。

今回自分の風景印帳に押してきたのは、以下の二つ。

また、ゆるゆると収集していくつもり。

来月の旅は佐久と軽井沢と北海道。郵便局が空いている時にしか押せないから自然体で収集だ。

いいなと思ったら応援しよう!