皇居三の丸尚蔵館(花鳥風月ー水の情景・風の風景)と泉屋博古館(昭和モダーン・モザイクのいろどり 板谷梅樹の世界)

休みが足りないので、先日に引き続き1日に2つ見ることにして・・・

今日は友達と行ってきた。

皇居三の丸尚蔵館

花鳥風月ー水の情景・月の風景

東京駅からパレスホテルを見ながら、皇居三の丸尚蔵館へ。

季節により水面の映り込みが違って

好きな場所

今回は、「花鳥風月ー水の情景・月の風景」

こちらに詳細が載っていて、解説も分かりやすい。

(ご参考:出品目録)

奥の展示室は蒔絵などの工芸品も多く展示。

細かな技術が素晴らしい美しい

江戸時代 18世紀

金烏玉兎図花瓶 大正4年(1915)

懐かしの萬古焼。

こんな華やかなものもあるのね。

紫式部が源氏物語を思いついたという石山寺の風景。

川之邊一朝

明治32年(1899)

嵐山渡月橋図掛幅

明治20年(1887)頃

藤井浩祐 大正11年(1922)

女性の目線の先に月(下の写真)

月を配置していた会場

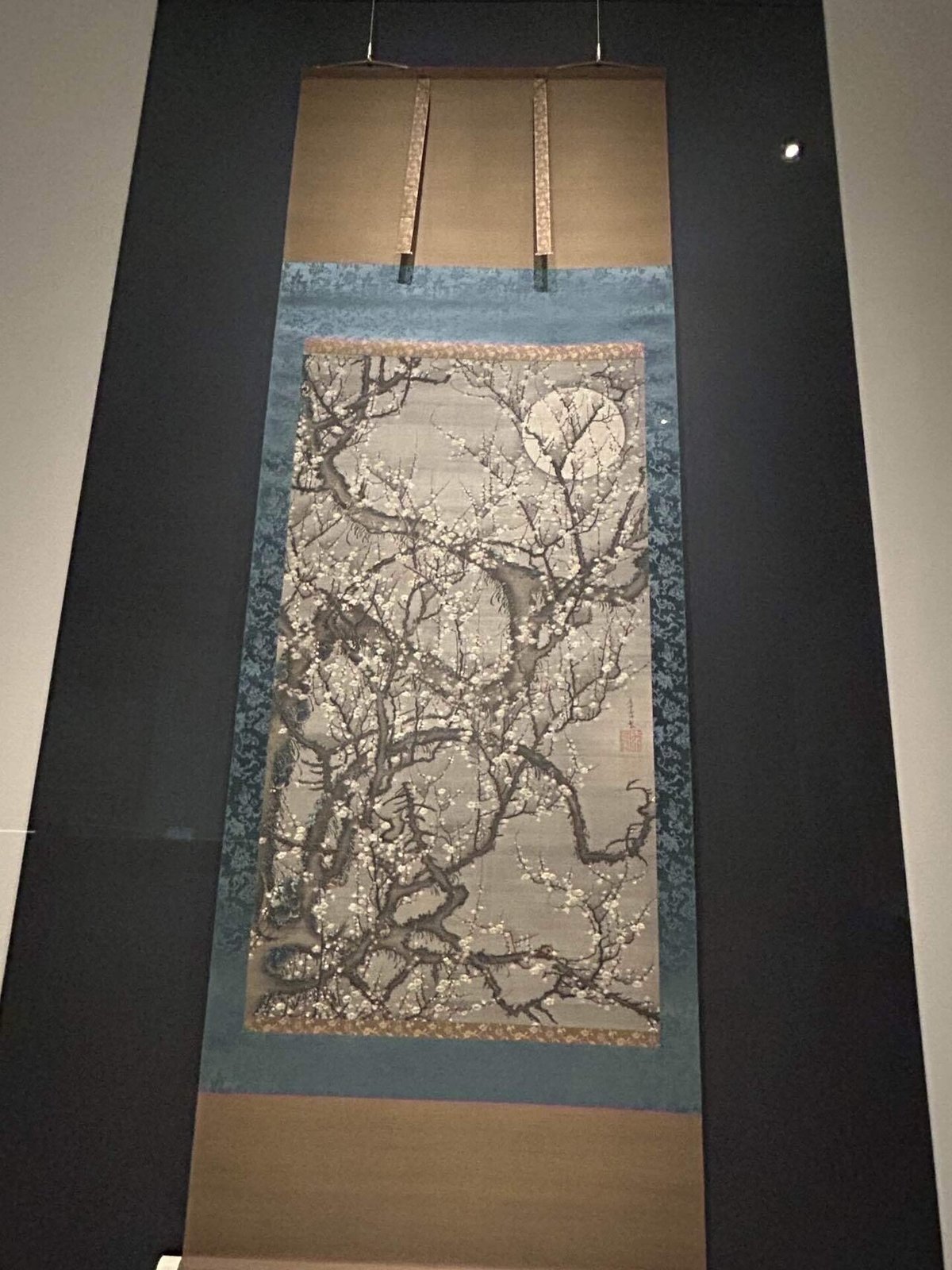

『梅花皓月図』伊藤若冲

来月また見に行く川合玉堂の絵も素晴らしかった。

雨の後の虹と、湿った空気感が伝わる静かな風景。

川合玉堂 大正13年(1924)

こちらは、七宝とは思えず。

静かで美しく心が落ち着いた。

墨の濃淡や水墨画の技法を七宝で忠実に再現した作品とあったが、七宝とは思えないほど水墨画っぽかった。

これは、パリ万国博覧会のために明治天皇の御下命を受けて作られた作品。

濤川惣助 明治32年(1899)

そして、最近馴染みが深くなってきた和漢朗詠集!

平安時代(12世紀)

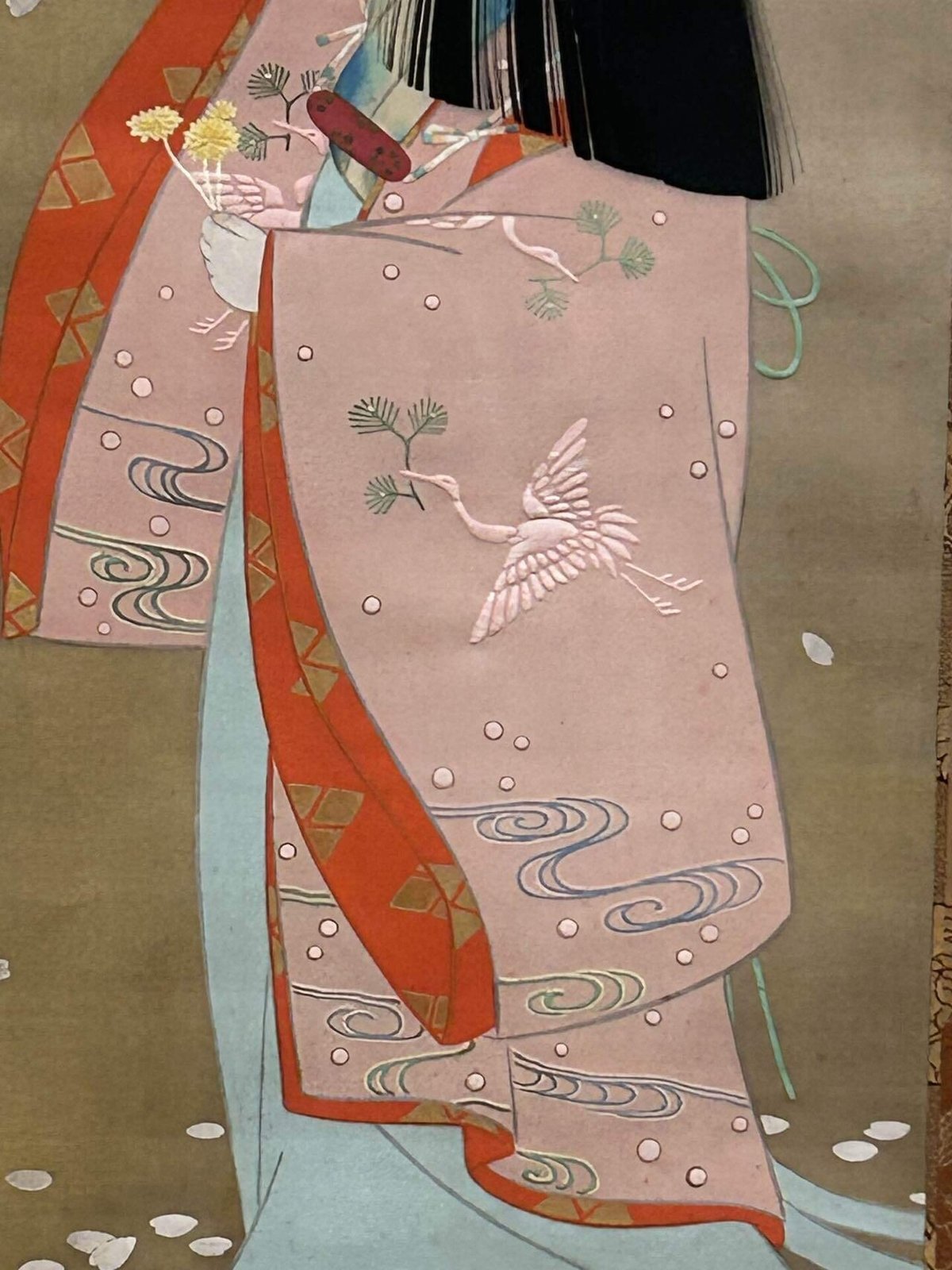

見たかった上村松園、やはり素晴らしい

春の桜、秋の月、冬の雪。

美しいとされるものをモチーフとした『雪月花』。昭和12年の作品。

皇室からの依頼とあって20年もの歳月をかけた!という作品で、見たかったのだ。

昭和12年(1937)

特に春の子供の淡いピンクの着物が美しくて。

実物の色はもっともっと華やかで美しい

かれらは井戸端ではなく、桜の花の下に並び立っている姿で描かれている。(後述解説より)

一幅目(右端)は、清少納言の枕草子の一節に取材した。雪の朝、中宮貞子から「香炉峰の雪は如何に」と問いかけられて、簾を巻き上げて外の様子を御覧にかけるシーンをイメージ化したもの

(後述の解説より)

紫式部が石山寺に山こもりして、月を見上げながら源氏物語の構想を練るところをイメージ化したもの。紫式部ともう一人の女官が描かれている。

紫式部のこのポーズは、いまも石山寺の庭の一角に再現されている。(後述の解説より)

この作品が見られただけでも来て良かったと思う。

「雪月花」と題するこの三幅の作品は、大正天皇の后貞明皇后からの依頼に基づいて制作した。依頼を受けたのは大正五年ごろ、完成したのはその二十年後の昭和十二年のことだった。そんなにも時間をかけたのは、皇室からの依頼を恐れ多いことだと思って、制作に当たり念入り過ぎる準備をしたからだ。それにしても二十年とは、すさまじく息の長い話である。

モチーフには、皇室を飾るに相応しいものを選んだ。平安時代のみやびさを感じさせ、しかも皇后に相応しい女性の美を表現できるものだ。結果として、清掃納言、紫式部、伊勢物語に題材をとった。

一幅目(右端)は、清少納言の枕草子の一節に取材した。雪の朝、中宮貞子から「香炉峰の雪は如何に」と問いかけられて、簾を巻き上げて外の様子を御覧にかけるシーンをイメージ化したものである。

二幅目(中央)は、紫式部が石山寺に山こもりして、月を見上げながら源氏物語の構想を練るところをイメージ化したもの。紫式部ともう一人の女官が描かれている。紫式部のこのポーズは、いまも石山寺の庭の一角に再現されている。

三幅目(左端)は、伊勢物語の中から、筒井筒の幼い恋人たちをイメージ化したもの。かれらは井戸端ではなく、桜の花の下に並び立っている姿で描かれている。

この作品の出来栄えに松園は大いに満足したらしいが、彼女の絵としては、やや人工的な雰囲気を感じさせるようだ。

(1937年 絹本着色 各158.0×54.0cm 宮内庁三の丸尚蔵館)

筒井筒は伊勢物語の第二十三段。

NHKの高校生ラジオ講座に現代語訳があったので読んでみた。(こういうのはありがたい・・・)

ちなみに冬の場面、「「香炉峰の雪は如何に」と問いかけられて、簾を巻き上げて外の様子を御覧にかけるシーンをイメージ化」のところは、サライに解説があった。

(私は紫式部より清少納言が好き・・・)

この展覧会は10月20日(日)まで。

次の展覧会も興味深く行ってみたい。

ランチ

何にも考えておらず見終わってから、たまに行くフレンチに電話。

ラッキーなことに予約できたので(いつも混んでいるのに)そこにする。

お店に着いて注文をしていると、新たにいらしたお客様に「もう満席で」と店員さんが話していたので、滑り込めて良かった。

いつもは定番ランチだけど今回は、スペシャルランチにしてみた。

ワイン1杯のつもりが・・・・メインの頬肉に赤ワインも飲みたくなり・・・。

飲んでしまった。

日比谷公園を抜けて

ランチの後は、どうやって泉屋博古館に行くか迷ったが、あまり暑くなく気持ち良かったので、少し散歩して行くことにした。

日比谷公園を抜けて、霞ヶ関の駅から溜池山王駅を経由して行くことに。

久しぶりの日比谷公園はなかなか良くてまた行こうと思った。

泉屋博古館(東京)

昭和モダーン・モザイクのいろどり 板谷梅樹の世界

6月30日に出光美術館で見てきた板谷波山の作品。

その板谷波山の五男、板谷梅樹のモザイク作品を見て来た。

写真がほとんど撮れないので、こちらも参考までに。

父である板谷波山が砕いた陶片の美しさに魅了されてモザイク作品を生み出した。

企画展には、父・板谷波山の作品もあり、また住友コレクションの中にあるこちらのリンクにある作品のうち2点なども見られたのが良かった。

・小堀遠州遺愛の茶碗「小井戸茶碗 銘 六地蔵」

・唐物写十九茶入(野々村仁清)仕覆

最終日前日だからか、パンフレットは無くなっていて図録も売り切れで買えなかった。

全く違う作風だし、別物ではあるが・・・やはり重要無形文化財保持者(人間国宝)に推挙されたお父様(辞退されている)はすごいと思う。

そして、やっぱり皇居三の丸尚蔵館にある作品は、最高峰のものが多いと実感する。

板谷梅樹さんの作品がダメとかではなく、根津美術館の方に行けば良かったかな、とちらりと思ってしまったが、今まで見たことがないものにも視野を広げているので、いいことにする。

母がショートステイで不在なので帰宅しても自由時間。

父も好きに過ごしている。

明日は寝坊できるかな・・・。

いいなと思ったら応援しよう!