<第6巻>「動物のお医者さん」に現役獣医師が全話マジレスする話

新装版「動物のお医者さん」が発刊されたことだし、現役の獣医師である僕(獣医度は低い)が、30年くらい前を振り返りながら全話にレスしています。

第1巻の記事はこちら。

第6巻では、ハムテルくんたちは学部5年生。病院でのシーンが多くなり、自然と、漆原教授との絡みも増えています。

<第53話>

雨の日のアンニュイな家畜病院が描かれている。

漆原教授がしるこ爆弾を炸裂させる伝説的な話である。

さて、午前中で診療が片付くことを期待する学生たちのまえに、カエルを散歩する少年が現れる。

このカエル=両生類は、法令上の位置付けがとても微妙である。

獣医師法では、第一七条で獣医師しか飼育動物の診療をしていはいけないことを定めているけど、この動物のなかに両生類は含まれていない。もちろん、動物全般が獣医師の治療対象だけど、日本の法令的には、カエルは獣医師じゃなくても診療をしてもいいことになる。

(飼育動物診療業務の制限)

第十七条 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。

また、動物愛護法では、動物全般を愛護の対象としているとはいえ、第二十七条で殺したり傷つけたり捨てたりしてはいけない動物に両生類は含まれていない。

爬虫類は含まれるのに、なぜか両生類はのぞかれる。

ヤモリ(爬虫類)とイモリ(両生類)で扱いが変わるということであり、僕はいつもこの違いを考えるたびにアンニュイな気分になる。

<第54話>

ハエトリ紙でネズミを捕まえてる乾物屋さんと、そのネズミを捕ろうとしてハエトリ紙につかまるミケ。

念のため書いておくけど、ハエトリ紙というのは、簡単にいうとネバネバした紙で、これを天井から吊るしておくと、飛んでいるハエが捕まって害虫予防になる、というものである。

ハムテルくんが「うちにありましたっけ?」と言っているように、連載時点ですでに懐かしい製品になっていたけど、現在でもまだ市販されている。

一般家庭では廃れているけど、宿命的にハエが発生する畜産業界では、結構使われていたりする。

また、場合によってはハエトリ紙ではとても足りないので、大型のシート状のものも売られている。

興味深いのは、このシートにはあらかじめハエの絵が印刷されている。

どうやら無地よりも、ハエの絵が印刷されている方がハエが寄ってくるらしい。

僕も初めてシートに(無数に)印刷されたハエをみたときはギョッとしたけど、一方で、慣れてからは、むしろ印刷だと思ってたシートに、山ほどハエが引っかかってるのをみたときのほうが驚いた。

<第55話>

山の中でハムテルくんとはぐれて遭難してしまうチョビ。

ハムテルくんたちがむかった山は藻岩山である。

市街地からアクセスがいいのだけど、標高は531mとそこそこ高いし、作中のように登山道は原生林に覆われているおかげで、遭難事故も結構多い。

チョビが自力で帰ってこれたのは、奇跡的である。

また、ハムテルくんがタヌキをチョビと見間違えている。

北海道にいるタヌキはエゾタヌキであり、本州にいるホンドタヌキの亜種にあたる。キタキツネほどイマイチ知名度が高くないけど、キタキツネほど分布域が広くないらしい。

参考)札幌市円山動物園 エゾタヌキ

https://www.city.sapporo.jp/zoo/b_f/b_06/db069.html

むしろ北海道の牧場では、タヌキよりも容姿の似たアライグマのほうが存在感がある。空いている畜舎なんかに入り込んで、食害とか伝染病持ち込みとかで、結構駆除が大変なのである。

<第56話>

前話の遭難回につづき、今回は道迷い回である。

菱沼さんの方向音痴と優柔不断が際立っているけど、一方で札幌市内は、道路が碁盤の目のように東西に細かく走っているわりに、一方通行や進入禁止が多い。一般人でも結構目的地につくのに難儀したりする。

また、前話のタヌキ遭遇に対して、今話ではエゾシカに遭遇している(あと、キタキツネにも遭遇している)。

作中では、他のシカに遅れたトロいシカが車にぶつかってしまっていたけど、この手の事故は結構多い。エゾシカは集団で道路を横切るから、1頭が横断したとしても、少し間をおいて後続のシカが渡ってくるのだ。

参考)エゾシカとの交通事故防止について

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/est/ht/traffic_accident.html

また、エゾシカとの事故は、自動車保険の適用外になることが多い(最近は、対象になる保険もあるらしいけど)。

「野生動物は逃げてしまうので物損の証拠を残すことができないから」という理由を聞いたことがあるけど、件数が多すぎていちいち保険で対応していられないのが実態だと思う。

菱沼さんが運転していたのは菅原教授の車だけど、ちゃんと修理できただろうか。

<第57話>

再びひまわり乗馬倶楽部にバイトにやってきたハムテルくんたち。

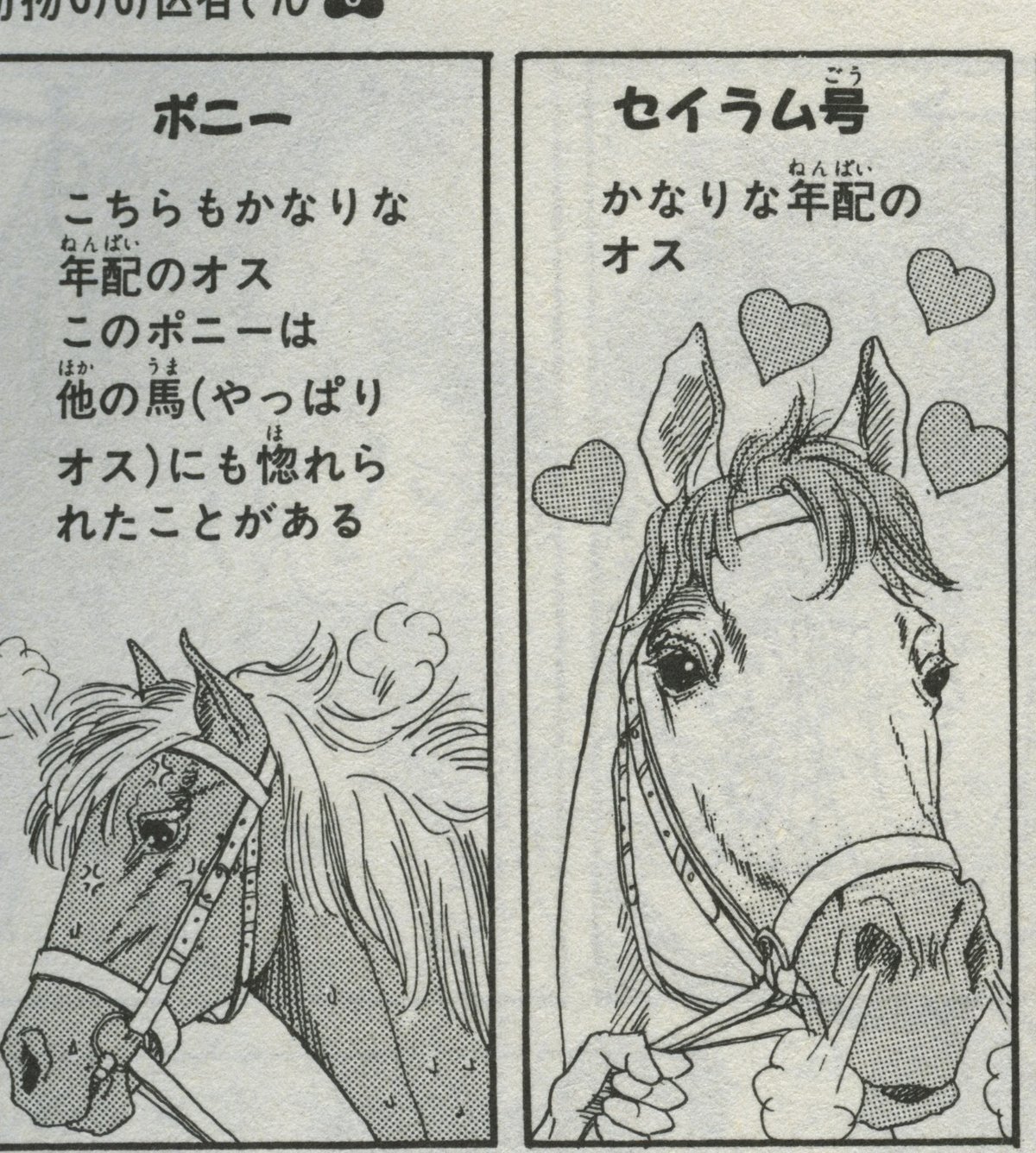

逃げた馬を追いかけて牧場内を障害物走するコマで、セイラムライト号たちがかつて馬術競技をしていたことが明かされる。

作中では、引退したという意味で、彼らを「年配の馬」と表現しているけど、馬術競技の馬は、結構ベテランであることが多い。

実際に、今夏のオリンピックパリ大会の馬術競技のエントリー馬(馬術競技は、騎手だけじゃなくて馬も選手としてエントリーされている)をリストの上から順番に年齢を調べてみると、14歳、16歳、11歳、12歳、17歳・・・と並んでいる。

競走馬が5歳くらいで引退することを考えると、だいぶ競技寿命が長い。

参考)国際馬術連盟(FEI) EQUESTRIAN QUALIFICATION SYSTEMS FOR PARIS 2024

https://inside.fei.org/fei/games/paris2024/disciplines

もっとも、国際的には馬術競技に出場する馬は、サラブレッド以外の馬術競技専用品種(オランダ温血種、セルフランセ、ハノーヴァーなど)であるのに対し、日本国内で飼育されている馬はサラブレッドが大半で、競走馬人生を終えた後に馬術競技に転向することもあるようだ。

ひまわり乗馬倶楽部の皆さんも、いろいろ紆余曲折のあった人生(馬生)を送られていたのかもしれない。

<第58話>

スナネズミ回。

はっきり言って、僕自身は獣医学部に入ってから一度もスナネズミという生き物を見たことも触ったこともなくて、大学の講義でも習っていない(講義の内容を覚えていないだけかもしれない。先生ごめんなさい)。

それでも日本実験動物協会の資格試験の科目には「各論(ラット・ハムスター類・スナネズミ)」なんてあって、実験動物業界ではとてもメジャーな存在であるようだ。

スナネズミの気持ちがわからないというハムテルくん。菱沼さんは、動物の気持ちがわかるというソロモン王の指輪は、いまはコンラート・ローレンツ博士が持っているという。ローレンツ博士は動物行動学者で、実際に指輪を博士が持っているかどうかはわからないけど、博士著「ソロモンの指輪」は名著です。

<第59話>

珍しく菱沼さんが猫たちに囲まれる回である。

(自称)飼い猫のフクちゃんのほか、鼻くそハナちゃんやニャオンまで登場する。

菱沼さんは猫たちに愛情をもって接しようとするけど、はっきり言って、猫なんて人間からの愛情表現は意に介していない。猫の警戒がなくなったところで、猫の方からやってくるのを受け身でまつくらいがちょうどよかったりする。

<第60話>

学会に出席するハムテルくん。

学会はともかく漆原教授から与えられたテーマが「悪性腫瘍における漢方療法について」という無茶なテーマなため、データ集めに苦労したようだ。

漢方薬治療そのものは獣医療業界でも取り入れられている。

実際、僕が経験した中でも、下痢が続く子牛にたいして、漢方薬を与えたらあっさり治った、なんていうこともあった。

参考)中森製薬 新中森獣医散

https://www.nakamori-seiyaku.co.jp/seihin01.html

でも、腫瘍(癌)に対しては効果があるのかな、と文献をあたってみたら、実際に取り組まれている事例が見つかった。

この例では、キノコの一種であるハタケシメジの抽出物を悪性腫瘍の犬に投与したところ、癌細胞を抑制する働きのある末梢血リンパ球が増加したことが示唆されている。

なにげに漆原教授は、時代を先取りした研究テーマに取り組んでいたのかもしれない。

<第61話>

漆原教授と菅原教授の恩師である(旧姓)鬼丸先生登場。

今回でいちばん面白いのは、菅原教授の素がでるところだ。

ふだん漆原教授の前では、同級生とはいえ「漆原くん」と呼んでいる菅原教授が、鬼丸先生を前にした途端、「漆原」と学生時代に戻った呼び方になってしまっている。

この2人に限らず、獣医業界では学生時代の同級生と一緒に仕事をすることが結構多い。割と狭い業界だからだ。

獣医師は獣医師法第二十二条に基づいて、2年ごとに登録が義務付けられているおかげで割と正確な人数がわかる。2022年は全国で40,455名。動物のお医者さんの作中の1990年は27,296名、うち大学教員は308名。

ただでさえ人数が少ない(参考までに、医師の数は約34万人)うえに、出身大学も限られるから、同級生とばったりあう、ということがよくあるのである。

漆原・菅原両教授のように、ずっと腐れ縁が続いていることも珍しいことではないのです。

<第62話>

食い意地のはった恐ろしい犬カリンちゃん。

寄生虫がいることが判明して、飲み薬をあげようとするけど、賢いのか全然飲んでくれない。

作中にあるように、賢い犬は、本当に錠剤を飲んでくれない。

錠剤をすりつぶして粉にしてフードに混ぜる、という手もあるけど、フードの味が変わって食べてくれなかったり、また、完食せずに残すと、投与量が足りなくなる恐れがある。

漆原教授お得意の「薬を口に入れて、頭をたたく」と言う方法(第5巻でクルタンにもこの方法で飲ませていた)は、正直、僕はやったことはなくて、効果的なのかよくわからないし、なにより、目の前にいる飼い主さんのウケはよくないと思う。

飲ませやすいのは、口(喉の奥の方)に投げ入れた後、口を閉じて、しばらく上を向かせる方法だ。これならば、しばらくすると唾を嚥下するのと一緒に飲み込んでくれる(猫でも使える)。

以上です。

ところで、第6巻を開くと冒頭に登場人物紹介のページがあって、菱沼さんのことを「変な先輩」と紹介してる(よく見直したら第5巻からあった)。元々の白泉社コミックス版では肩書き(?)は「変な院生」だったと記憶しているのだけど、新装版にあたってアップデートされたのだろうか(変な先輩であることに間違いはないのだけど)。

第7巻の記事はこちら。