働き方改革とは何だったのか?

「河童の目線で人世を読み解く」市井カッパ(仮名)です。

「すべての組織と人間関係の悩みを祓い癒し、自然態で生きる人を増やす」をミッションに社会学的視点から文章を書いております。

御覧いただき、ありがとうございます。

さて、人は歳を取ると同じ説明を繰り返すのがだんだん嫌になってきますが、これはエネルギーを保存したいという欲が高まってくるからなのでしょうか?

ということで、以前は研修などの場でよく話していた話を、今回は文章とパワポで再現して記録しておきたいと思います。

(画像は、2017年10月27日開催、株式会社キャリアクリエイツ主催 第308回リーダーシップ研究会「働き方改革を改革する処方箋」から、筆者の作成した資料を引用しています。)

働き方改革とは何か?

コロナ禍もあり、既に忘れ去られている感じもしますので、一応、おさらいしておきます。デジタル大辞泉によると、

はたらきかた‐かいかく【働き方改革】

平成28年(2016)に第3次安倍内閣が提唱した、多様で柔軟な働き方を選択できる社会の実現に向けた取り組み。働く人の視点に立って労働制度を改革し、企業文化や風土も含めて変えようとするもので、非正規雇用の待遇改善、長時間労働の是正、女性や若者が活躍しやすい環境整備などを柱とする。ワークライフバランスの実現や労働生産性の改善を促し、賃金の上昇と需要の拡大を通じて、経済に成長と分配の好循環が形成されるという。

となっています。これだけ見ても、なんだか盛沢山すぎてよくわからないのですが、法律上は、

働き方改革関連法(はたらきかたかいかくかんれんほう)、正式名称は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律[1](はたらきかたかいかくをすいしんするためのかんけいほうりつのせいびにかんするほう)略して働き方改革一括法(はたらきかたかいかくいっかつほう)は、日本法における8本の労働法の改正を行うための法律である。

1.労働基準法

2.労働安全衛生法

3.労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

4.じん肺法

5.雇用対策法

6.労働契約法

7.短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)

8.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9%E6%94%B9%E9%9D%A9%E9%96%A2%E9%80%A3%E6%B3%95

ということで、この6つの法律を変えなくちゃ、ということだったようです。

ここまで見てきて、何をしようとしているのか、はわかるんですが、一体、なぜ、しようとしたのか、ということは見えない。

そしてまた、何らかの目的が果たされたのかどうか、ということもよくわからない。

ということで、まずは、最初の資料から、そもそも何がしたかったのか、を見ていきましょう。

働き方改革実行計画の資料を読み込む

まずはこちらの資料。文字多いです。

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/hatarakikata.html

ここでまず注目したいのは、基本的考え方、というところです。ここで主張されていることのポイントを整理してみます。

はい。ということで、③~⑤については、実現すれば、まあ、国民にとってはいい話ですね。給料増えてお金使えて家庭円満。いうことなし。では、どうやってそれを実現するのか、ということが大事になってくるわけですが、問題の①②を見ると、その方法については明記されていない。

ということで、2つの疑問がまず、出てきます。

ここで気づいて欲しいのですが、この段階では「残業を減らせ」という話は影も形もないわけです。

とりあえず、ここでは疑問点はそのまま置いておいて、下段の左を見てみましょう。こちらは経済の状況を示しています。

GDPの話が出てきますので、ここで少し経済学の知識が必要になります。まずは自画自賛から入ります。アベノミクスは素晴らしいw でも、民間セクターががんばれていないよ、と。

ということで、GDPの式とグラフを持ってきました。アベノミクスが4年間と言っていますので、これは平成25年、つまりは2013年からのことを言っているのかと思いますが、2007年あたりからガクっと落ちていたのを踏みとどまった、という感じでしょうか。ちなみにアベノミクスの成果として出されているものは結果系の数字ばかりなので、実際、何がどう効いたのか、ということは、この資料では示されていません。

残りをまとめてみました。要するに、政府主導のアベノミクスはうまくいっているので、後は民間を頑張らせたい、と。そのためには、一億総活躍の名のもとに、みんなが働くようになって、企業はイノベーションに投資することが必要である、と。そうすれば、GDPのうちC(消費)と I (投資)が上がるよ、と。まあ、簡単に言えば、個人も会社もお金を使え、と言っているわけです。

あれ、だったら、むしろ残業して稼ぎを増やして、それを消費に回した方がいいんじゃないの?とか、会社員も残業してイノベーションのタネを探したり研究した方がいいんじゃないの?とも思えるわけですが、なんで、これが残業規制につながるのでしょうか?

とりあえずこの欄も、主張を整理してみます。

整理してみたら、疑問点③が生まれてきました。冒頭、労働生産性の向上と言っていましたが、一般的な話で言えば、生産性と言うのは付加価値額をコストで割ったものですから、コストであるところの関わる人が増えてしまうと、自ずと下がってしまいます。この部分も疑問として置いておきましょう。

続いて、残りの右側は課題を示していますが、ここでちょっとビックリするようなことが起こります。

日本の労働制度と働き方にある課題

なんと、さきほどの①~④のうち、③と④の話しか書かれていないのです。これはどういうことなのでしょうか?

とにかく、理由はわからないけど、働き手が増えてみんな活躍できるから、と。

つまりここで、手段と目的の入れ替わりが起こっていることがわかります。生産性が高まるから労働参加率が上がるのではなく、まず、労働参加率を高めることが重要、と。もっというと、労働参加率を高まれば生産性が高まる、と。そんなこと、あるのでしょうか?

GDPの話から始まり、官は良いけど民間がもっと頑張れ、という話から、人口問題を解決するためにもっと人を雇いなさい、そのためにイノベーションしなさい、という流れに変わります。

整理してみたらむしろ混乱したので、別資料にあたってみる

ここで一旦、整理してみましょう。

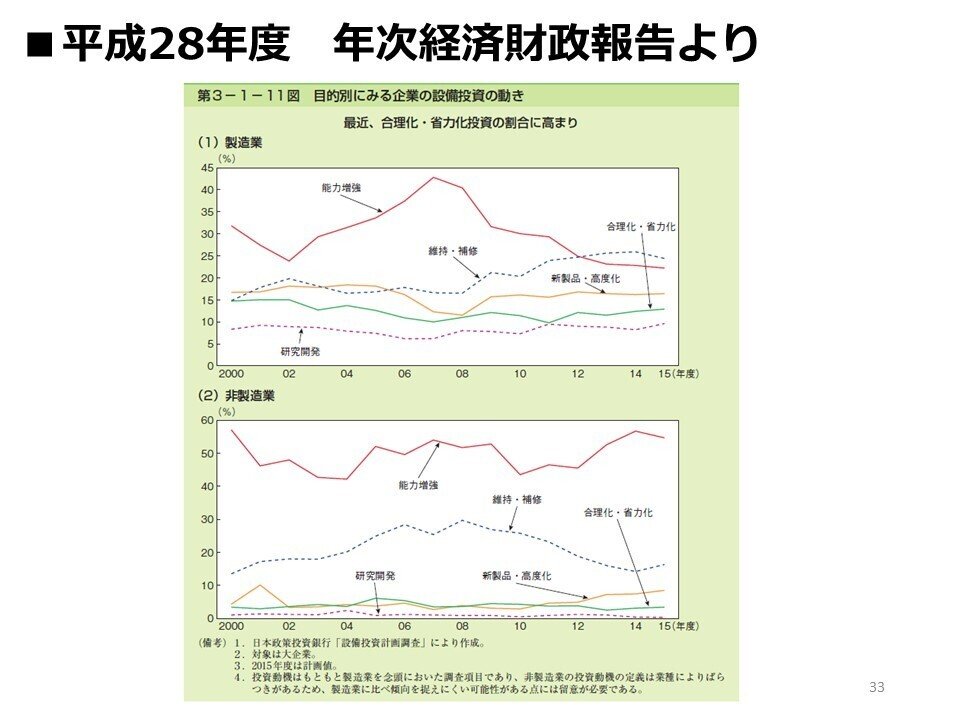

はい。言っていることが途中から変わっててよくわかりません。ということで、ここに書かれていない、何らかの意思決定の根拠がほかにあるのだろう、ということで、内閣府の別資料である「年次経済財政報告」を見てみることにします。元の資料は、下記にあります。

と、目次を見ましたらありました。働き方の多様化、という話と、企業の成長力強化の投資の話。さきほど消えてしまっていた2つがここに書かれていたんですね。

この文章では、グラフを並べて、そこから、なかなか衝撃的な、ある結論を導き出してます。

はい。これだけのグラフを並べて、この年次経済財政報告での分析の結論は下記のようなものになっていました。

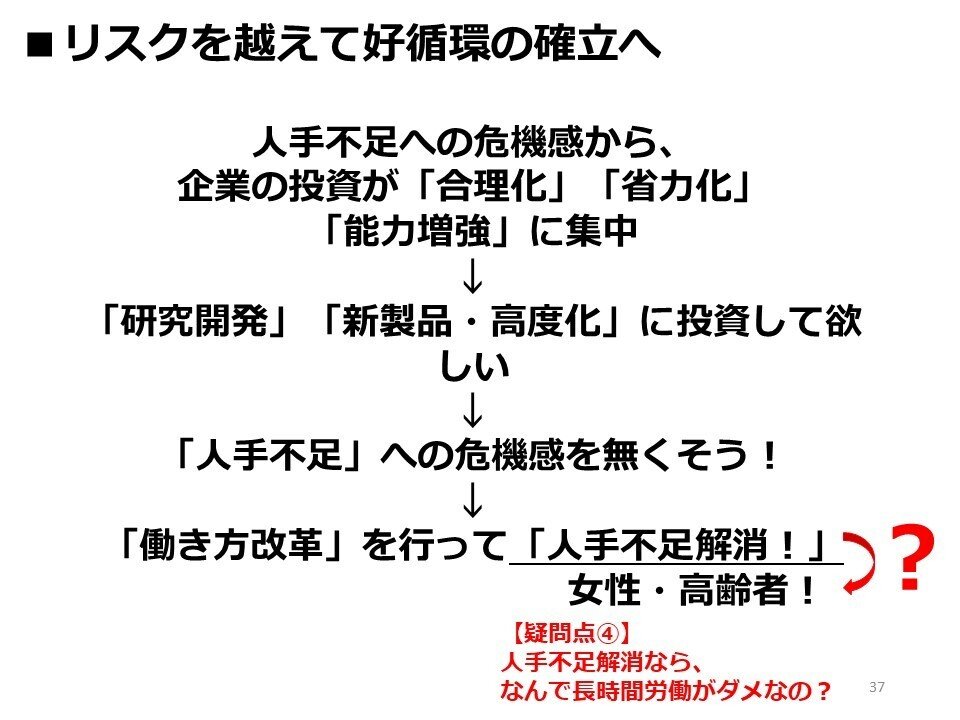

つまり、日本企業がイノベーションを起こせていないのは、人手不足への不安により、省力化や合理化に投資が集中しているからだ、だから、労働参加率を上げることにより、人手不足への不安感がなくなれば、革新分野にも投資が回り、付加価値生産性が上がるだろう、というロジック。

見事な逆転の根拠は、このロジックにあったのです。

なぜか女性活躍推進が出てきてやっと残業問題が出てくる

で、ここにも疑問点が。人手不足で残業規制するのって、逆効果では? じゃあ、むしろ、残業増やせばいいんじゃないの? と思いませんか?

ここでさらに手段が目的化しますが、現状の日本の会社では長時間労働が常態化していて、女性や高齢者が働けない、と言います。それは、年功型賃金制度によるものだ、と。

まあ、このロジックはわからないこともないんですが、この部分の根拠として、「日本的雇用システムが女性の活躍を阻む理由」という文章が引用元として示されていました。そちらも参照してみましょう。

引用元はこちらにも掲載されています。

はい。ジョブ型、メンバーシップ型の話も出てきました。いろいろつながってきます。この文章には冒頭に、

安倍政権の主導のもとで「女性の職業生活における活躍の推進に関する法案(仮称)」が国会に提出される運びとなった。実効性は不確定だが趣旨は良く、また数値目標についても経団連の反対を押し切って定めることとしたのは評価できる。

ということで、働き方改革の裏に、この安倍さんが前に産業界の意見を無視して、無理矢理通した「女性活躍推進」の実効性を高める、という意図があったのかもしれません。

さて、そろそろ、これを読んでいらっしゃる方の頭も、いったい、何の話をしているんだっけ?と混乱している頃かと思いますが、それが正しい反応です。どんどん方法が目的化していって、ずれていく、というのが、この話のロジックの特徴です。

ここまでの結論「働き方改革」の主張

お読みいただき、いかがでしょうか?

普通ですね。民間企業でこんなプレゼンをして、だからやりましょう、なんて言ったら、絶対に通らないと思うのですが、この「方法の目的化」によって、自分たちがやれること、やりやすいところをやる、というのが今の日本の政治のやり方なんだ、ということがよくわかります。

よく三権分立で、立法、行政、司法なんて話を学校で習いましたが、最初にも書きましたが、この話は本来、法律を変える話なので、立法の話です。それを行政の責任者である内閣府がやっている。いや、正確には、行政の責任者である内閣府が、立法にしか興味を持っていないように見える。

だから、最終的にやることは、法律の改正、ということになります。そのための根拠をひねり出し、方法を目的化させ、法律に落とし込む。その根拠として、国の下請けシンクタンクの文章を使う。国民主権ってなんだっけ?という気がしてきます。

とはいえ、働き方改革第2章というのも実はあって、それが教育です。リスキリングなんて言葉が流行った(?)のも、そこに税金が突っ込まれているのも、この全体の構想があってのことなのです。

結局、働き方改革には意味があったのか?

さて、そろそろ、働き方改革が社会にポジティブな影響を与えたのか、という検証をしてみましょう。

現実の働き方改革では、罰則もあるということで企業は対応に追われ、人手不足は深刻になり、雇用も増やしたかもしれません。ということで、現状維持のための投資、人件費増への対応による費用負担増となって、「革新的技術に投資が回る」なんてことはなかったのではないかと思います。それは、最初からロジックが逆転しているので、無理だったのです。

もちろん、無茶な残業が減ったのなら、それは良いことかもしれませんが、私個人としては、日本の特に大企業の問題は、マネジメントの仕事をしていない「名ばかり管理職」の残業代不払い問題の方が大きいと思っているので、それが解消したら少しは良かったのかもしれませんが、なにせ、もともとブラックな話なので、結果を調べることもできません。

では、教育投資が増えれば、イノベーションは生まれるのか?

過去に起こったイノベーションを見ても、そんな事実はありません。そもそも、おそらく学歴も良いし家柄も良い政治家や官僚の皆さんのお仕事ぶりを見ていたら、そこから世界を変えるようなイノベーションが起こるとは思えないのではないか、と思います。でも、お勉強するのはいいこと、っていう20世紀の考え方からは、なかなか逃れられないのでしょうか?

女性活躍推進はどうなったのか?

ちなみに女性活躍推進の方はどうなったのでしょうか?

世界経済フォーラム(WEF)は6月21日、男女格差の現状を各国のデータをもとに評価した「Global Gender Gap Report」(世界男女格差報告書)の2023年版を発表した。日本のジェンダーギャップ指数は146カ国中125位で、前年(146カ国中116位)から9ランクダウン。順位は2006年の公表開始以来、最低だった。分野別にみると、政治が世界最低クラスの138位で、男女格差が埋まっていないことが改めて示された。

個人的な意見では、女性の活躍を本気で推進したいなら、政治家・官僚・政党本部事務員、それから外郭団体の管理職を半分は女性に置き換えればいいのに、と思います。男性政治家は比例代表に載せない、とか。それが目的にあった手段。でも、彼らのお仕事は手段の目的化なので、そんなことはしないわけです。それは彼らが悪い、というよりも、そういうシステムになっている、と考えるべきだと思っていますが、それはまた別の研究テーマとして挙げておきます。

非正規雇用問題はどうなったのか?

最後にもうひとつ、取り残された問題がぽつんと残っています。

働き方改革では、非正規雇用を無くしていく、と掲げながらも、現実には増えています。特に高齢者が増えており、上の記事によると「高齢者の労働市場への参加が増加していることを示しています」とあって、ポジティブにも書かれています。

ちなみに欧米との比較についての記事もありました。

これらの記事を書いた方が触れていない問題である事実があり、それは何かというと、誰かが働いたとして、その働いたフィーに対して、マージンを取っている第三者が居るかどうか、ということがあります。

これは歴史を遡れば、人身売買にもつながる話で、人権とか市民性にもつながる話だと思っています。その点、EUでは、既に人材派遣業に関しても「同一労働同一賃金」の規制がされていて、このあたりはさすがだな、と思います。

ソーシャル・シンクタンクの必要性

最近、古本屋である本を入手しました。

2019年の本です。現状の日本は知りませんが、国の政策を考えるのに、国のお抱えのシンクタンクが材料を提供する、という構図は、どうも健全のようには思えません。

最近、なぜ、警察や学校で不祥事が起きるのか、ということを考えていて、それは、組織外から、間違ったことが起きてはいけない、というプレッシャーを与えられている組織だからではないか、と思いつきました。

人は誰しも間違いを犯すのに、謝ることを許されない、反省することを許されない組織や人は、隠蔽したりなかったことにしたりする方向に動きやすい。

例えば政治家にしろ企業の経営者にしろ、あるいは大学の先生にしろ、自分が今のポジションに就けることに貢献してくれた先輩のやったことについて、批判したり間違いを認めることはできない。

さらに取り巻きが居れば、自分が過去にやったことについて、これも反省できない。

そんな人たちを責めるのは酷なので、それは誰かニュートラルな人たちがちゃんとフィードバックしてあげようよ、と思うのです。

EUなどでは、政治家が何か社会に関わる政策を決める際に、その分野で活動しているソーシャルな人達と話をして意見を聞いて、それで意思決定するそうです。そういう役割の棲み分けができている。

今の日本の政治まわりで、それができているとはとても思えません。そういう体制やシステムこそが、こういう訳のわからないロジックで組み立てられた政策を許してしまっているんだろうな、と思うのです。

ということで、政府とは中立で、ソーシャルの立場から、政策を検証し、ゆくゆくは政策段階でフィードバックできるような、そんな非営利のシンクタンクがあったらいいのになぁ、と思ったところで、今回のお話は終了です。(既にあったらごめんなさい。)

現場からは以上です。お読みいただきありがとうございました。この記事が面白かったという方のスキ、何か言いたいという方のコメントもお待ちしております。

ご意見・ご感想・記事で取り扱って欲しい話題のリクエストも専用フォームより募集しております。

いいなと思ったら応援しよう!