肥後琵琶について②

皆様いかがお過ごしでしょうか?

肥後琵琶奏者のコタロウでございます。

火曜日更新じゃないの?と思った皆様!

そのつもりだったんですが、思いのほか筆が進んでしまいました。

飽きっぽい性分でして、もう更新してしまおうと思います!

前回の記事はこちらです。↓

前回の記事より、肥後琵琶とはなんじゃいな?に少し近づけたのではないでしょうか?

明治まで存在した盲目の方々の組織 当道座の影響が色濃く残り、古浄瑠璃調の節回し(語り方)や古い物語を語る滅びかけそうな琵琶という表現で大きくはずれていないかと思います。

さて今回も肥後琵琶についてお話いたしましょう。

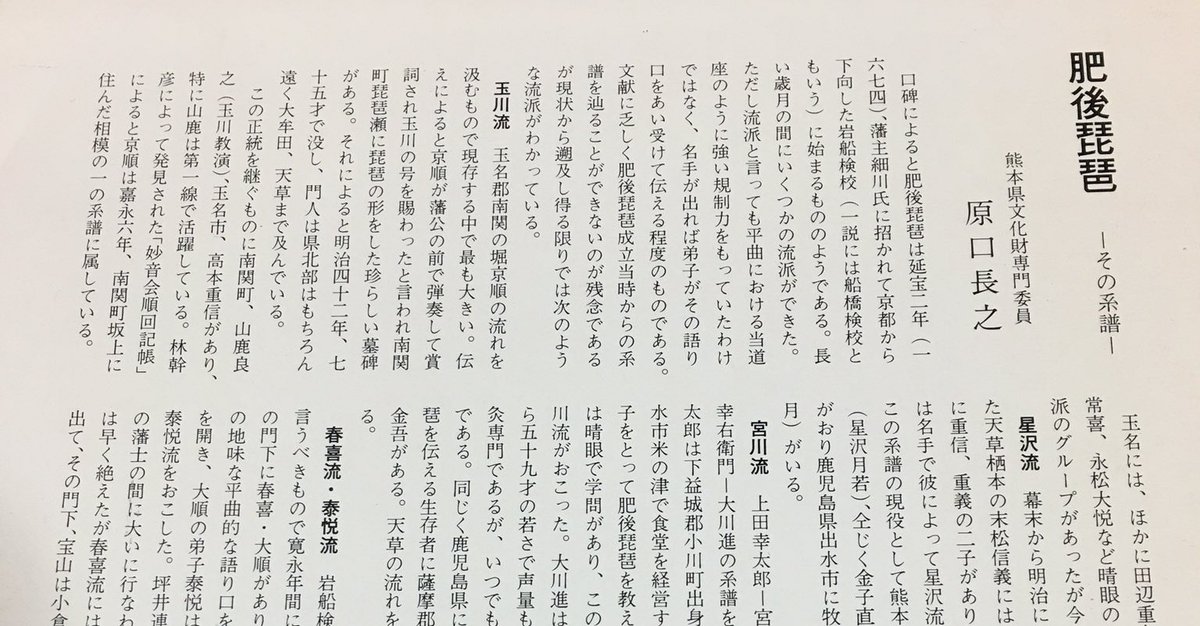

肥後琵琶には、上手い奏者ごとにおおまかに4つ流派が存在しました。

①玉川流

熊本県南関町の堀京順の流れを汲むもので、藩公より腕前を認められ、玉川の名をいただいて確立した。南関町久重琵琶瀬にある琵琶型の堀京順の墓碑には20名を超える弟子の名前が彫られている。正統を汲む奏者は南関町小原の山鹿良之(玉川教演)、玉名市の高本重信。晴眼者にも開かれた趣味派もあった。

②星沢流

天草栖本の末松信義の流れを汲み、二人の息子、重信と重義によって確立した。正統を汲む奏者は熊本市の橋口桂介(星沢月若)、金子直彦(星沢雅行)。

③宮川流

上田幸太郎の流れを汲み、晴眼者である宮川教学によって確立された。天草の流れを汲むもので、正統を汲む奏者は大川進(宮川菊順)、花田金吾。

④春喜流・泰悦流

岩船検校の直系とされ、春喜は平曲の語りを改めて春喜流を起こし、泰悦は軽妙で華やかな泰悦流を残した。1850年代に活躍した宝順が春喜流の上手とされる。島田真富(弾月)が余韻をもつとされた。

このような4つの流派にその他の上手な奏者が弟子をとり、切磋琢磨していたとされています。

現在、玉川流の流れを汲んだ肥後琵琶奏者しか現存しません。何故??

さて次回へと続く!