隈研吾読書会③ ナショナル・アーキテクトとして

最終回となる今回は、震災以降の隈研吾について考えていく。

はじめに、これまでの読書会を振り返っておこう。

第一回:建築批評

第二回:理論と実作における展開

震災、オリンピックから『点・線・面』へ

今回の読書会では、『点・線・面』(2020)を扱うほか、『なぜぼくが新国立競技場をつくるのか』(2016)『場所原論』(2012) など、同時期の著作にも触れていきたい。

隈研吾の創作論の表明は前回の『反オブジェクト』(2000)から始まっているが、曖昧に放置されていた部分も多い。その後、震災が起こり建築界が地域の問題を考えざるを得なくなっていく一方で、隈は歌舞伎座から庁舎、新国立競技場に至るまで、グローバルに・巨大なものを作らざるを得なくなっていく。その過程で、「オブジェクト」に「反」するその対象は、より明確になっていったと見ている。そして、最新の著書『点・線・面』へと至る。

隈研吾は何を否定し何を黙認しているのか。それをどう実践するのか。そしてその設計活動の総体が、どのような批評となりうるか。

まずは、『点・線・面』を見ていこう。

『点・線・面』にみる、粒子のあり方

隈が『反オブジェクト』『負ける建築』で提示したのは、作家主義的な作品がしばしば、場所から切断したかたちで作られ、それがケインズ経済学の商品として大衆的欲望の対象とされる、という構図だ。

このような構図を通して、隈は作家主義的な創作論への懐疑を提示している。

作家主義と主知主義的傲慢

『点・線・面』においても、まずはこの構図が述べられる。加えて、構成(主義)を「主知主義的傲慢」(pp.13)と一蹴する。

多くの美術評論家は、できあがった「死んだ」作品を見て、その中の構成を論じたり、そこに描かれた「対象」や「時間」を論じる。 たとえば、この絵の中には秋の夕暮れが描かれているというように。しかし……時間の中に物質があり、物質の中に時間があることをわれわれは知らされる。

創作論の中に潜む、構成やレトリックで作品を構築しようという意思は特権的なものであり、この限りにおいて「人間が物達の上位のレベルに」(pp. ii)居座ることになる。しかし、私たちが生きているのは、ものが時間の中を漂流しており、時間ももののなかを漂流しているという、階層的ではなく重層的な世界なのだ。

有効理論的に世界を捉える

これを、隈は量子物理学の「有効理論」(pp.33)をアナロジーに用いながら説明する。次元は、お互いの中にお互いを見出せる関係にあり、それを記述する枠組みのスケールにより異なった相として現れるというものだ(余談だが、『テネット』(2020)や『メッセージ』(2017)といった最近のSF映画においても、空間に時間の次元が重層している様がうまく描写されている)。

そのうえで、金融資本主義をはじめとし、「あらゆる分野の脱領域化」(『負ける建築』pp.22)が進行しすべてが流動する昨今の社会は、そういった世界の一端の現れであるとする。

このような状況におけるもののあり方はどんなものか。隈の言う「小さな建築=小さな単位」も、「点・線・面という……様々な小さな物達は、相互に埋め込み合い、相互にジャンプしながら」(pp. ii)存在するのが良いということになる。

続くページでは、自作が建築史や思想史における「点・線・面」のうえにどのように位置づけられるのかが語られていく。『小さな建築』(2013)では小さな仮設プロジェクトのみにとどまったが、『場所原論』(2012)のような大きなスケールの作品も、同列に語ることができるようになったわけである。

しかし、これでは隈がかつて批判したような「長期的に見れば全員が死んでいます」(ケインズの発言、『負ける建築』pp.15)と同じ構図に陥ってしまってはいないか。「宇宙から見れば、全てが粒子です」と。

具体的に建築の何が流動してしまっているのだろうか。建築の何が(再)領域化し何が脱領域化しているのか、詳しく見ていく必要がある。

グローバリズムの近似

創作論の二面性、その構造

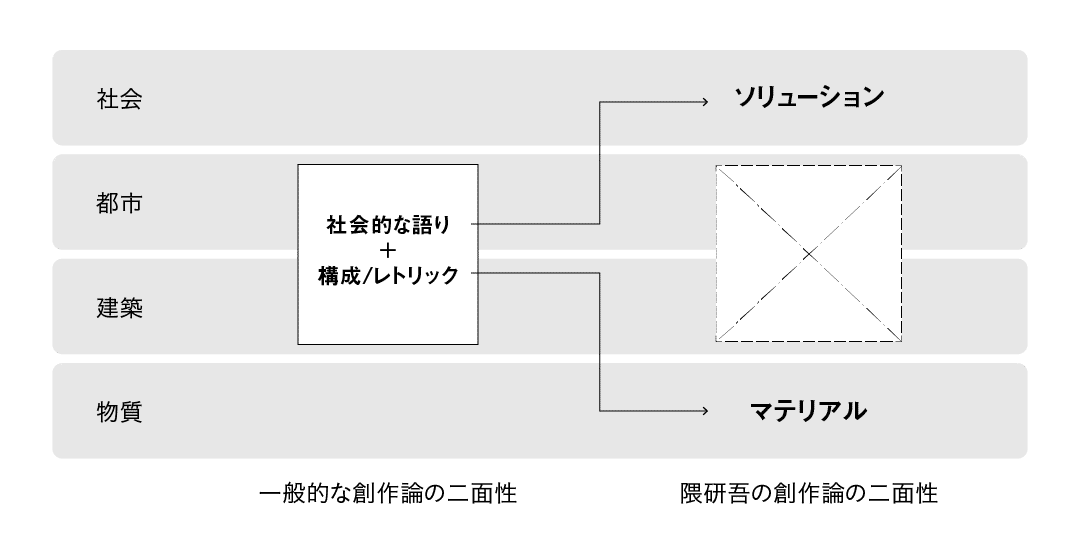

たしかに、建築という商品が様々に流通する社会が私たちを取り巻いていることは事実である。隈は商品としての建築が求める、創作論の二面性を認めている。

……商品へのすり寄りの一方で、彼らはその「住宅」の中に、建築界の既成の勢力に対する「批評性」を込めることを怠らなかったことである。……二〇世紀の芸術表現の世界におけるすべてのヘゲモニーは、この二面性の産物である。……時代とは、しばしば賢明なる二面性によって切り開かれる。

隈は建築の創作論の二面性——社会性と批評性——を認めたうえで、批評は、建築的欲望によって駆動される世界に対する作家の防衛機制であるとする。しかし、防衛し引き籠る場所を支えていたスポンサーは消えてしまったので、もはやそういった批評で延命を図ることはやめよう、という。

つまり二面性を認めたうえで、そのあり方を否定するのである。

この文脈において、批評とは「否定と乗り越え」である。こういったキリスト教的な時間観への嫌悪は、隈の言論の節々にみられる。例えば、『場所原論』(2012)では、災害に対する、場所との切断という対処法に代わって、場所を「テクストを生産」するものとして捉える姿勢が語られている。これまでの議論を踏まえ、この背景にどのような問題があるのか、考えてみたい。

同書では、「テクストの生産としての場所」を「母」と呼び、それに対する

「テクストを強制するもの」を「父」、「テクストを否定するもの」を「子」と呼んでそれらを超えるものとして位置づけている。父と子は弁証法的構図であり、批評の形式であり、主知主義的態度である。ここにおいて作品はテクストの配置の問題に還元される。作品は構成やレトリックを通して書かれ、読まれる。

なぜ中之島にパッサージュがあるのか

この態度が孕む問題は、それが社会性とのせめぎあいで二面性を帯びるときに生じる。建築が商品として有効であるだけでなく、商品の内容にまで説明責任がある後期近代において、社会に受け入れられやすい説明をすることが求められる。

その際に現在何が起こっているかというと、地域の伝統、類型、産業、シンボル、地形、気候などがグローバリズムの近似になってきているのである。こういった言語は、モダニズムとはまた異なる次元で、普遍化している。これを用いれば、形式は作者の任意で、それがコンテクストにより説明されることで、地域に配慮しているという言説が易々と生産できる。これが単なる手法の陳腐化にとどまるのであれば、まだいい。しかし実際には、言語が場所を選ばず用いられるようになっている―—例を出すならば、なぜ中之島美術館に「パッサージュ」があるのだろうか、ということだ。

建築の創作論は、建物において領域化し、その説明において脱領域化しているのである。

後期近代における建築は、とくに震災以降「再埋め込み化」を標榜しつつも、主知主義と社会性の二枚舌を用いることで「脱埋め込み」が起こるという、自己矛盾に陥ってはいないだろうか。

ソリューションとしての建築

さて、私論はここまでにして、隈の創作論に戻ろう。『点・線・面』においては、表層のことのみが語られていくが、建築のそれ以外の部分についてはどのように考えているのだろうか。

『なぜぼくが新国立競技場をつくるのか』(2016)ではそれが垣間見えている。

建築に対する目が厳しくなった現代のプロジェクトでは、コストと納期がデザインにフィードバックされていることは必須条件です。 デザインがまずありきで、そのあとにコスト、 納期を考えてもらおうという態度では、このネット化された市民社会で建築家は生き残っていけません。 …….「アーキテクチャー」や「デザイン」という言葉の定義自体が、建築物からITシス テムの構築まで、広範にわたって変わってきているのです。同時にそれらは、見た目の形態だけでなく、コスト、納期、環境、メンテナンス、 すべてを包括したソリューションを指すようになっています。 経済的にも社会的にも最適なソリューションを提示できなければ、それはプロのクリエイターの仕事ではないと言ってもいいのです。

創作とは、建築を取り巻く様々な要因を包括した「ソリューション」である、という。そして、そのためには、ロジックだけでは不十分であるとする。

ロジックって、アタマの中でどんどん先鋭化していきます。 先鋭化していくと、そのロジックについてこられないやつらは排除する、というふうになっていく。……建築という目に見える物質の塊を作るためには、アタマの中の妄念を現実に落とし込んでいかなければなりません。さまざまなインテグレーションの作業が必要です。インテグレートするために、いろいろな矛盾を受け入れなければならないのです。

様々な、時には矛盾し合う要件を統合するために、ロジック=主知主義的態度をやめる、というのである。

トロイの木馬的戦略

以上みてきたように、隈の創作論はマテリアルからソリューションへと飛躍し、その間には空白がある。

空白の都市・建築にあたる部分への社会的な説明が求められた場合は、ソリューションからの説明をするか、「グローバリズムの近似」としての建築言語を運用すればよい。しかしそれらは「なくても成り立つ」ように、なっている。二面性の持ち方が一般的なそれと異なるのである。社会性をソリューションに託し、作家性を「点・線・面」というマテリアルに託す。そのことによって、隈研吾の建築はグローバリズムの近似とは異なる普遍性をもって、世界に流通するのである。

「点・線・面」をノイズになるまで反復し、マテリアルが記号になることを避ける、というどこでも使える手法がつくる表層は、社会がそれぞれの自己を投影できるメディアになる。

それはトロイの木馬的ともいえる戦略かもしれない。一見、陳腐さの中に紛れ込んでいるけれども、形式を任意に設定しコンテクストでそれを語るという手法の矛盾に、その批判が跳ね返ってくるような周到さがある。

隈が『点・線・面』の刊行記念の対談で自身がニーチェ的だと言っていたのを思い出す。「怪物と戦う者は、その際自分が怪物にならぬように気をつけるがいい」と言いたいのだろうか。