Favero ASSSIOMA Pro MXを自腹検証(前編)

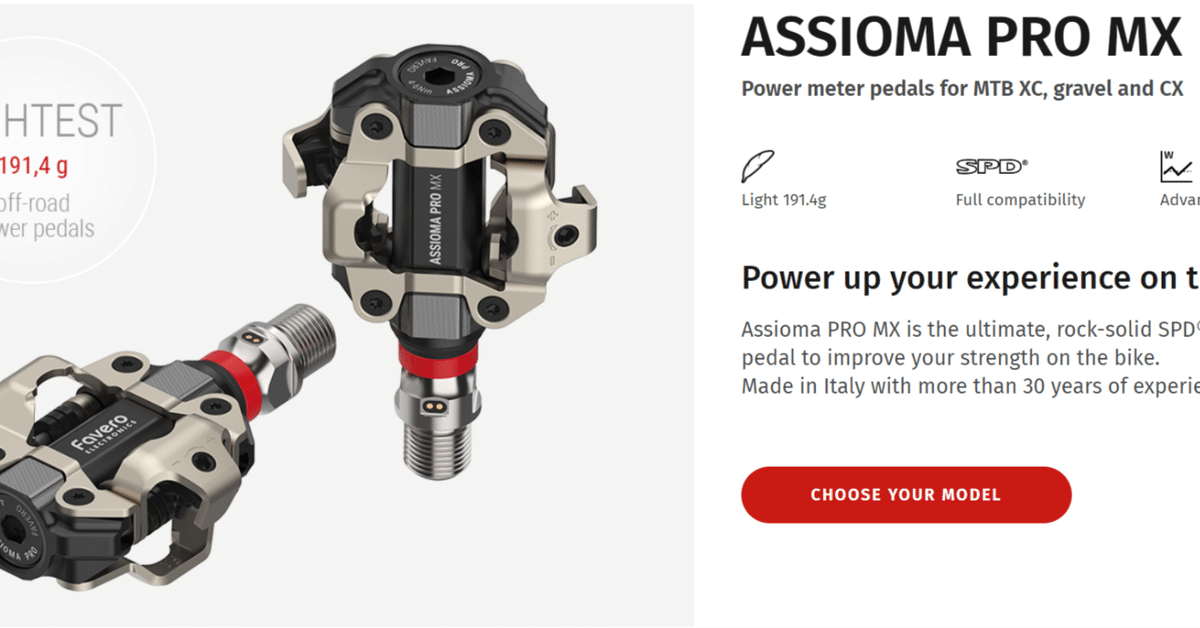

待望のAssioma Pro MXを手に入れたので検証した。

結論: 素晴らしい。買え。

はじめに

すでに20年、スポーツ自転車に乗っている方はご存じかもしれないが、その昔パワーメーターは高値の花だった。フラッグシップのDA組ロードが40万円前後で買えていた時代、SRM40万円、Quarq 25万円、パワータップ最低10万円という時代で、パワメビギナーは10万円のパワータップを激重ホイールで手に入れるしかなかった。(確か32Hでリア一本で1100gぐらいあった) そんな時代に育ったため、廉価になりおっさんになり資金に余裕ができる今はついつい買ってしまう。何のため?検証するためさ。

パワメをレビューする患者サイクリストによく知られているが、Faveroという会社のAssiomaはその安定性で有名であった。ペダル型で付け替えても少しスプリントをするだけで安定し、数々のパワメレビューのリファレンスとなっている。 ただKeo互換のロードペダルのためダートライダーからSPD型が待ち望まれていた。前身のBeProの登場から8年、ついにSPD型が発表された。それがPro MXである。つまりFaveroとしてはペダル型として第3世代のハードウェア、もはや約束された品質と思う。ロード脳のオフロードライダーである自分はつける自転車もないのに速攻自腹で手に入れた。

開封の儀

興奮しすぎて写真撮り忘れたので、動画でどうぞ

日本初? Assioma PRO MX pic.twitter.com/W40gL7WksL

— Masanori (@miwamoto0203) April 27, 2024

付属品

まぁ細かいことはいいじゃんか。充電ケーブル、グリスアップ用のノズルとクリートがついてます。マイクロUSBなのは説教したい。

サイズ、スタックハイト、ボディ

サイズ感としてはPD-M520に近い。XTRペダルより大きく、ガーミンRallyより (ずっと)小さい。 ペダルのスタックハイトは定義にコンセンサスがないと思うので写真を載せておく。

ボディに関して一つお伝えしておくと、今回はFavero第三世代となるポッド無しペダルである。そのためスピンドルはバッテリー内蔵の円柱状だ。対して第二世代のロードAssiomaのスピンドルはテーパーがかかった円柱状であるため、ロードとSPDのボディの互換性は全くない。今後、第三世代のスピンドルでロードボディがでるのかどうかは現時点で不明。ただ、アダプター類も含めて製造やサポートを二種類続けるのも大変なので遅かれ早かれでるのではと期待してる。ぜひSPD-SL互換を・・・

ペダルとしての使い勝手

コレは75点。回転自体はXTRに似たネットリ系。踏みごこちもXTRに似ているが、つけ外しはまさにXPEDOのそれ。ステップインは硬く、かなり力がいる。ステップアウトもやや硬め。Rallyはin/outは悪くなく、この点においてはRallyの感触の方が良いが、Rallyはカチャつく。勝ち負けでいえばPro MXの勝ち。まあシマノが偉大すぎる。

追記:その後2,3日乗っていたらカドが取れたのかステップインアウトに固さは感じなくなってきた。 XTRとは言わないがM520やXTぐらいの感覚。だいぶよい。

対応するサイコン

ペダル型のパワメはクランク長の設定が必須である。もちろんスマホアプリで行えるが、手元にあるEdge840やFR965ではサイクリングダイナミクスやクランク長設定も問題なし。少し古いEdge130でもクランク長設定は可能。

相当古いのでユーザーは少ないと思うがEdge800ではクランク長の設定ができないばかりか、キャリブレーションするとクランク長を144.5という数字に設定されて(もちろんEdge800では見えない)20%ぐらい低いパワーを出して焦る。Edge500/800世代の人は気を付けてほしい。

510/810, 520/820, 530/830世代のEdgeは手放ししてしまって不明だが、Edge130世代より新しい520以降なら大丈夫なのではないだろうか。例えダメでもスマホアプリから設定やZeroingを行えば運用は可能。1040? 四桁Edgeはよく知らない。

自転車間の付け替え

まだ何度も付けたわけではないが、とりつけた直後はMX PRO自身が納得(?)するまではパワーの値が表示されない。この挙動はロードAssiomaと同じであり好感が持てる。スプリントを3-4回、10分ほど暖気をしたあとにかるーく比較を行ったら良好だったため、自転車を付け替えても多少スプリントしたあとにZeroingを行えば問題ないのでないか。さすがオレたちのFavero。

ASSIOMA MX-PRO速報 とりあえず40Nmでつけて数回スプリントして一分勝負。まずは返品は不要そう。(続く pic.twitter.com/rSpHr5yXYp

— Masanori (@miwamoto0203) April 27, 2024

パワーメーター数値比較試験

結論から書くと素晴らしいの一言。

こういう試験について書くと、すぐに「多少ズレてても同じメーター使うなら問題ない」とか書いてくる人がいるが、こちとら複数の自転車複数のメーターをとっかえひっかえするのだ。ズレてて良いか悪いか、そして何をもって合ってるズレてるは宗教によると心にしまっておいてほしい。とくに自分の身銭を切った商品は正当化したい潜在バイアスが生じ、意識下から正当化するための理由を発生させるので他人が理解したり説得したりすることは不可能だ。ま、それはさておき。

自分の中のパワーメーター試験のプロトコルは以下の通り。

取付はすべてトルクレンチで取り付ける。

チェーンリングを取り付けたばかりであれば、1週間ほど乗り込む。ペダル型であれば、3-4回スプリントしにいく。

測定開始前、室温、あるいはエアコンをつけてすべてのメーターを1時間放置する。

適当に20分、180Wぐらいまで回して暖気をとる。固定ローラーの暖気

すべてのメーターをZeroingする(Kickr V5はできない)

比較のためのトレーニングメニュー開始

PRO MXは40Nmで取り付け。その他、KICKRはフリーライドモードにしてERGはOFF, グレードは3で実施した。

結果を以下に示す。エクセレントとしか言いようがない。

スプリント、というかサージで瞬時値が100Wほど高いところがあるが、自分はあまりこういうところを見ないので関係なし。ピーキーなメーターはほかにもある(パワータップ) FTP230Wの自分のトレーニングは180W-350Wぐらいでそのあたりがほかのメーターに完璧に合っている。

もう一つ、前半と後半の平均を分けて見ていることに注目してほしい。自分が知る限りこれを見てるのは自分だけなので説明しておく。 前半と後半で3者間の傾向が異なるとすると、それはどこかのタイミングで何かが起こった、という可能性が非常に高い。

何かとは例えば

温度変化(室温の変化や暖気不足)

Auto Zeroが走った

固定のボルト類が座った、あるいは緩んだ

が代表的である。前半後半で傾向がズレたら、大抵の場合やり直しである(泣) 今回はうまくいった。全面において1%未満に収まっている。

いわゆるドライブトレイン損失だが、自分の経験だと大体0.5-2%ぐらい。一般には2-3%程度と言われているが、おそらくKICKRやNeoはチェーン損失を差し引いている。汚れている古いチェーンで2%とか差が出たときに驚いて血チェーンを変えたことがあったが、それで1%に収まった。1%以内だとスケーリングもやりようがないので、ここが試験精度的に限界ラインである。

幻想サイクルさんのブログでZwiftPowerというサイトを教えてもらったのでデータを公開しておく。

その他(Bluetooth やペダリングダイナミクス)

書き忘れていたけど、BluetoothでApple watchやスマートフォンにも接続できる。Ant+はZeroingは別として基本一方通行のブロードキャスト垂れ流しなので、受信機(Garminとかね)は何台でもいいが、BTは1:1の関係なのでホスト側(iPadやPC, Applewatch とかね)は基本1台。しかしながらPro MXは同時に3台までホストに接続できる。ipadでzwiftしながらスマホでTrainerroadとかの使用を想定しているかもしれない。必要な人には便利。、

あとこれも書き忘れていたけど、ペダリング関係の計測に関して

Power PhaseやTorque Effectiveness, smoothness、Platform Center Offsetなる数字が出せる。(が興味はなし)

スマホアプリについて

クランク長設定、バッテリー残量の確認、ファームウェアのアップデート、リアルタイムの測定値など一通りのことはできる。大切なこととしてスケーリングはちゃんとできるので、必要に応じて他のパワメに合わせこむことも可能。0.05%刻みとか言ってクレイジー。静荷重を用いたストンプテストもアプリから可能。

ASSIOMA

— Masanori (@miwamoto0203) May 7, 2024

Pro MXのアプリ。クランク長やスケーリングの設定が可能 pic.twitter.com/ud7p94imbf

まとめ

値段もガーミンラリーの約半額。SRMのようなバッテリードレインもなく、ラリーのようなカチャつきもないし、付け替えも簡単で安定性も高い。 今後LookからもSPD互換パワメは予定されていてペダル品質としては期待ができるしロードKEOボディと相互組み換えができるそうだが、1000ユーロである。今日のレートで16万8000円。代理店経由では20万円を超えるかもしれない。

長期的な耐久性や実走でのテストは今後も書いていくが、まずは買ってみてもいいのではないだろうか。少なくとも地雷ではない。

続きはこちら

もう20年ちかく自転車にのっていて、あまりX、youtube, blog界隈で殻られないネタも色々あると気づきました。できるだけ他では語られないコンテンツを書いてコミュニティに貢献していこうとおもっています。 いつかどこかで一緒にライドしましょう!ぜひほかの記事も見てみてください。コメントもお待ちしております。