踊る男女の絵をたどったその先に

「ベルリン酒場探検隊レポート」

ハインリヒ・ツィレという名を聞いたことがあるだろうか。19世紀後半から20世紀前半のベルリンを生きた画家であり、写真家である。彼の作品を鑑賞しようとしたところ、行き着いた先は酒場だった。

レポート提出者:久保田由希

酒場データ

店名:Zille Destille(ツィレ・デスティレ)

入りにくさ度:★★☆☆☆

居心地:★★★★☆

タバコ:禁煙

ビール:Berliner Kindl Zwickel(ベルリーナー・キンドル・ツヴィッケル)0.3L 2.90€、Berliner Kindl Jubiläums Pilsner(ベルリーナー・キンドル・ユビレウムス・ピルスナー)0.3L 2.90€ほか。

酒場のアイコン? 踊る男女の絵

ベルリンの酒場でよく遭遇する、抱き合って踊る男女の絵がある。

これとか。

これとか。

(これは構図が逆なので裏焼きなのだろうか)

そして、これとか。

(これはベルリン名物カリーヴルスト(カレーソーセージ)の名店だが)

この絵を見かけるたびに、子どもの頃に熟読したエーリヒ・ケストナー『点子ちゃんとアントン』岩波書店版の挿絵を思い出していた。

ヴァルター・トリアーによる挿絵には、主人公点子ちゃんの家庭教師を務めるアンダハト嬢(余談だがこの「嬢」という訳が子ども心にクラシックに感じられて好きだった)が彼氏と踊るシーンがあり、その絵とどこか似ている気がしていたのである。もっとも、実際に2つ並べてみたら恐らく全然違うだろう、現物が手元にないのでなんとも言えないが。

この、酒場の看板で馴染み深い「踊る男女」がツィレの作品だと知ったのは、比較的最近のことだ。

画家で写真家のハインリヒ・ツィレは、市井の人々の暮らしを好んで描いた。劣悪な環境の労働者用住宅で遊ぶ子どもたちや、湖水浴を楽しむ男女など、ツィレの絵を通して100年以上前のベルリンの日常を鮮やかに感じ取ることができる。

酒場のアイコンとも言えるツィレの絵。酒場探検隊としては、ここはひとつミッテ地区にあるツィレミュージアムに行くべきではないかと考えるようになった。

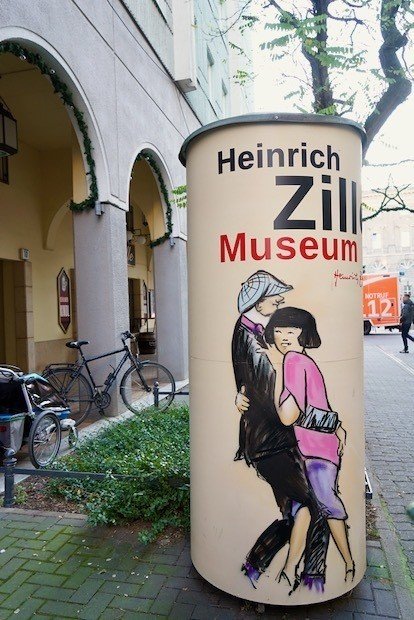

そして、訪れた先でこれを見つけたのである。

「ここは酒場か?」

と、思わず口走ってしまった。

が、ここはミュージアムの入り口。酒場のシンボル(と勝手に思っていた)の絵は、ここではミュージアムの広告塔であった。

しかしその隣にあるのは……紛れもなく酒場ではないか! しかも店名は「ツィレ・デスティレ」。デスティレとは、おもに蒸留酒を出す酒場を意味する。つまり「ツィレ酒場」というわけだ。これは入らざるを得まい。

(こちらは間違いなく酒場だ)

隣のミュージアムに踊る男女の絵の広告塔があるせいか、酒場の方にはこの絵はなく、その代わりに窓にはツィレの自画像が。

入り口はいかにも酒場といった雰囲気だが、観光地のせいか、いつもよりは若干気楽に入れる気がする。

ちなみに今回の酒場探検は、隊員久保田単独の行動である。

ここでもツィレの作品を鑑賞できるのでは

「ツィレ酒場」という店名通り、店内は彼の作品であふれていた。

こうして見ると、ツィレの絵は酒場を飾るのにふさわしい。彼の描いた庶民の姿は、現代のわれわれと変わらないのではないか。往来で立ち話をし、ときには着飾って闊歩し、酒場でグラスを傾ける。人間の営みというのは、100年程度でそうそう変わるものでもないのかもしれない。

壁面の絵に目を奪われていると、「ミュージアムに行かなくても、この酒場で十分に作品鑑賞できるのでは?」という気になった。

勝手についてくるショットグラスとカラフェ

まずは1杯。ここの樽生ビールは3種あるが、Berliner Kindl Zwickel(ベルリーナー・キンドル・ツヴィッケル) に即決だ。なぜなら、このビールは無濾過だからである。濾過したビールと無濾過の両方があるならば、無濾過を選ぶのがビール好きというものではないか(独断)。

(ビール1杯頼んだだけなのに。ちなみに右端のグラスはキャンドルだ)

ところが、カウンターに置かれたのはビールグラスのほかに、ショットグラスとナッツがぎっしり入ったカラフェ。

おや、こんなに頼んだ覚えはないが……と戸惑っていると、勝手についてくるもののようだ。

この場所は、ベルリンでも有名な観光地。もしかして、ビール以外のものに手を付けたら高い料金を上乗せされる悪徳システムなのでは、と一瞬疑った。しかしそれは考えすぎで、ショットグラスのリキュールを飲み、ナッツを半分ほど食べても、請求金額はきっちりビール1杯分であった。ちなみに、ベルリンの有名店でそうした悪徳商法に出合ったことはない。

しかし、ビールにショットグラスのリキュールが付いてくると、どう飲むのがいいのかわからない。カウンターの店員に聞いてみたところ「決まりはないから好きに飲めばいいさ」との答えが返ってきた。結局、ビールをふた口飲んではリキュールをチビリとひと口、ナッツ数粒を口に放り込む、というローテーションで飲み切った。

ベルリンの空気は甘くてス〜ッ

ビールと一緒に出てきたリキュールはBerliner Luft(ベルリーナー・ルフト)という。訳せばベルリンの空気、あるいはベルリンの風となる。

クラシック音楽好きの方ならこの名前を聞いて思い浮かべるのはパウル・リンケ作曲のオペレッタだと思うが、酒場探検隊にとってはペパーミントリキュールだ。酒場では定番の銘柄と言えよう。

これが、甘い。そしてペパーミント故にスーッとする。ベルリンの風のように爽やかと言いたいところだが、正直なところ好みではない。それにもかかわらず目の前に置かれると飲んでしまうのはどうしたことだろう。

天井付近には、なぜかこの瓶がズラリと並んでいる。地震がない場所だからこそできる収納である。よく見ると、瓶には何やらマジックで名前が書かれているようだ。もしやボトルキープなどという習慣がベルリンにもあったのだろうか。

「いや、それは単なる記念なんですよ。お客が飲んだカラ瓶で」

なるほど。

どの酒場にも常連客はいる

繰り返すが、ここはベルリンの有名な観光地だ。隣はツィレ・ミュージアムである。お客もどうやら観光客が多そうだ。英語も通じる。

しかし、よく見てみると常連客もやって来る。

店内に入るなり店員と互いの名前を呼び合い、ハグをする。

カウンターのひとり客が、店員に今日の出来事を報告する。

そんな光景はここでも健在だ。

これぞまさにツィレの世界ではないか。

(追記)

ツィレ・ミュージアムにもちゃんと行ったことを主張しておく。

いいなと思ったら応援しよう!