☆プロローグ

表題の「完成」というのは、3台ある中の1台のこと。また、仮初めの完成であるに過ぎない。

①アースマテリアルを封入

②RSMNの台座への固定を見直し

③裏面にインシュレーター追加

☆アースマテリアル

写真を撮っていない。(^^) マル秘とかいうことではない。(1)内部にアースマテリアルを詰め始めて、5分程度で詰め終わった。その間、両手で抑えていないと溢れかえってしまい、嫁に蓋を載せてもらい、飛び出してくるのを棒で抑えながら、ネジ止めしたから。(2)使用したアースマテリアルは、純銅製のお馴染みのタワシと、使わなくなったフジクラのCV-5.5のシース全部を剥いだものを約2m、某有名オーディオメーカー製モールディング電源ケーブルを剥いたもの1.2mと、それについていた金メッキの電極2ヶ、最近自作した際にカットしたケーブルに付いていた銅箔シールドなので、98%は銅屑で重量を稼いだ。

アースマテリアルを封入した台座と合体したRSMN-2010は、ずしりと重たい。測っていないが、2Kgくらいあるかも。モールディングケーブルの導体はかなり細い。極細が効果を発揮しやすいような気がするが、しらん。また、ケーブルは太いのも細いのも9割がたは短く切断せず長いままぐるぐる巻いて封じ込めた。数日間、ケーブルを剥いて剥いて剥いた。電工ナイフの背にあてた親指の腹が痛い。

台座の重さはRSMNの制振とノイズ吸収材として機能し、かつ、ケーブルに対するスタビライザーとしても機能するはずだ。

☆固定の仕方を見直した

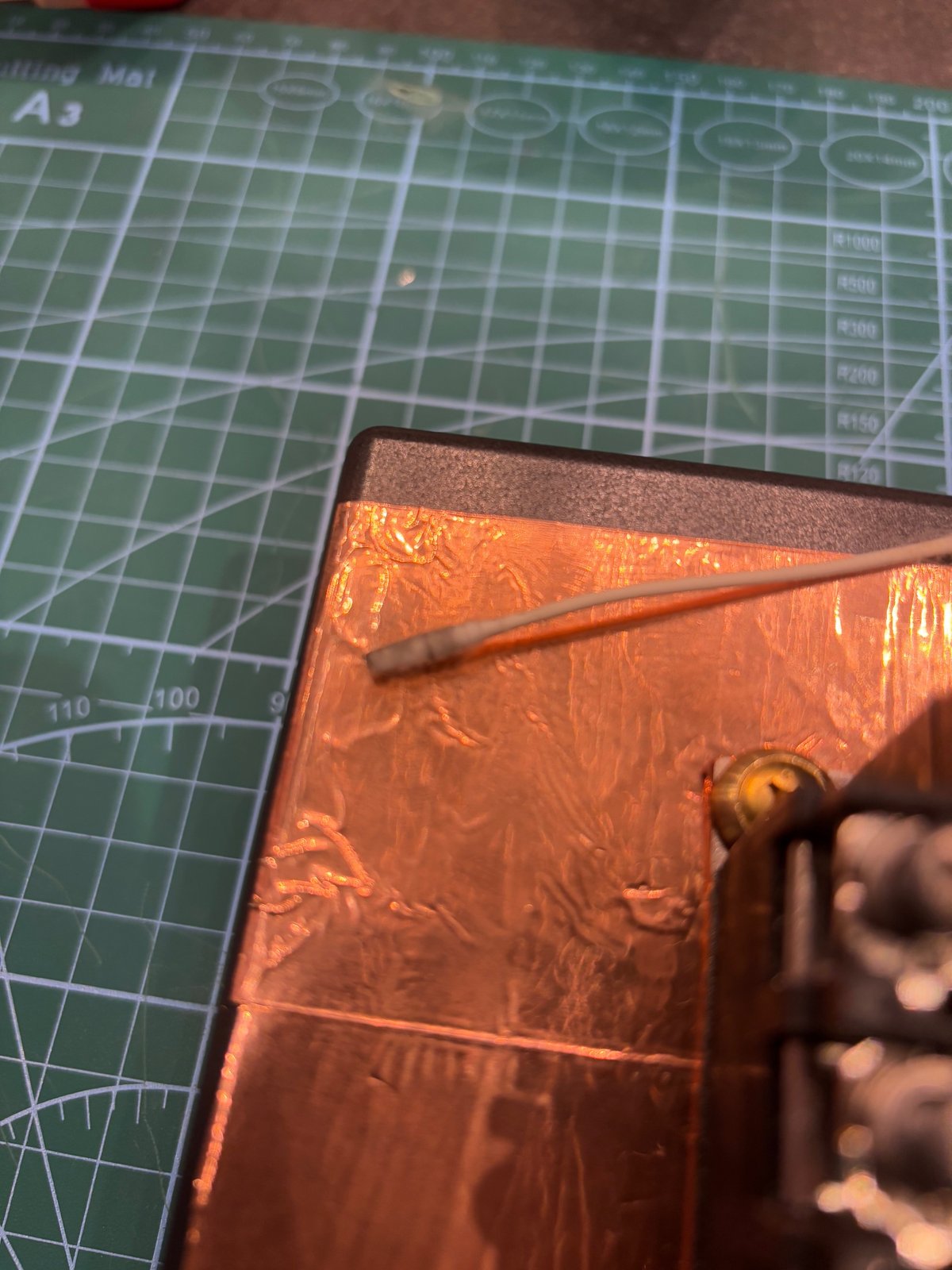

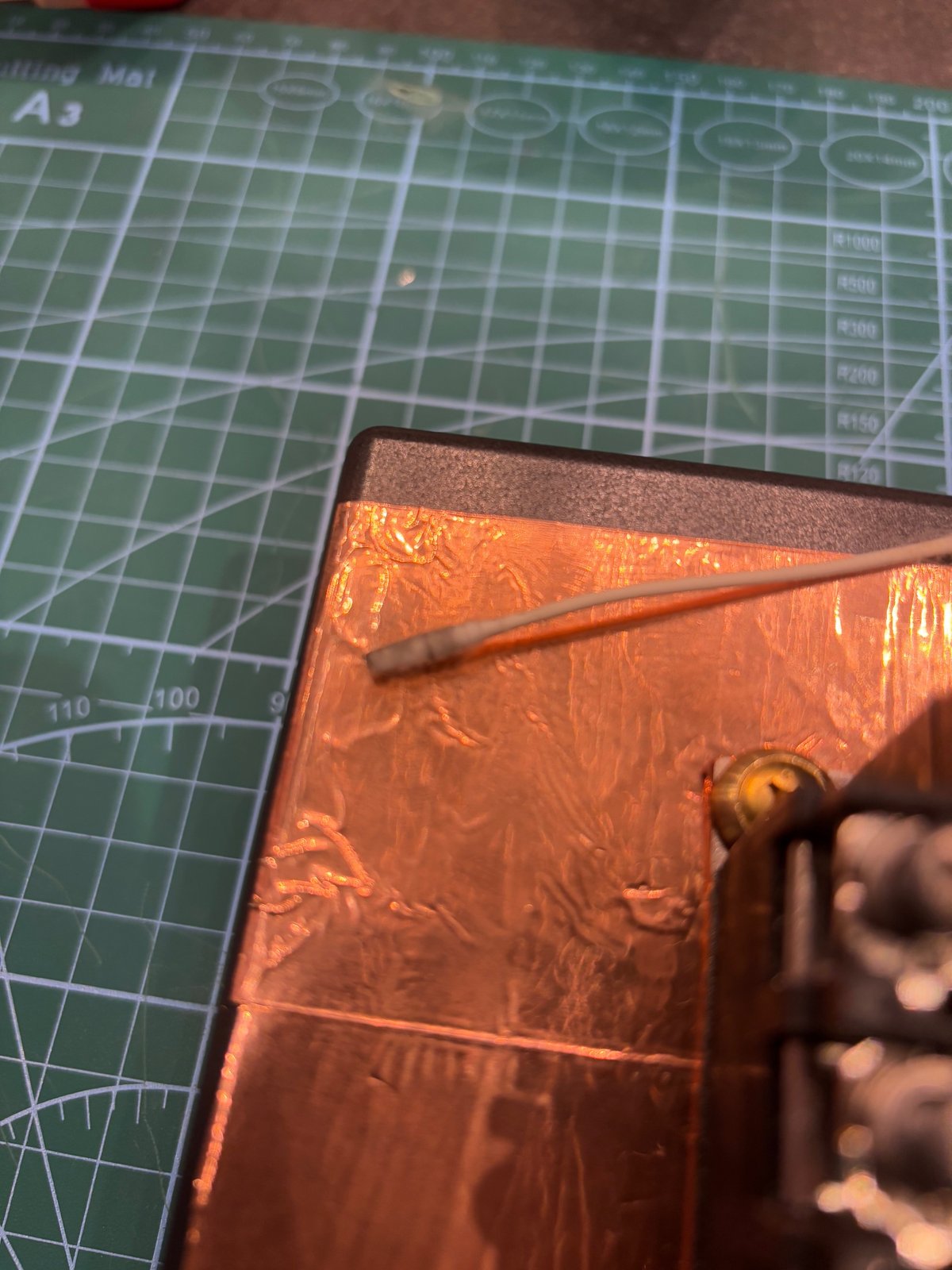

上がタカチのケース。下がRSMN。それぞれ0.08mm銅箔テープは一重。

上がタカチのケース。下がRSMN。それぞれ0.08mm銅箔テープは一重。 今回、RSMNの方の銅箔テープを二重にした上で、ネジ止めしない方の対角線上に銅箔テープを増し貼りした。ネジ止めしたところ、『PCオーディオに挑戦㉒』で確認したシャーシの浮きは目視で確認できなくなった。また、上からぐっと押し下げても沈まなくなったので、RSMNとケースとの一体化がさらに進んだ。

今回、RSMNの方の銅箔テープを二重にした上で、ネジ止めしない方の対角線上に銅箔テープを増し貼りした。ネジ止めしたところ、『PCオーディオに挑戦㉒』で確認したシャーシの浮きは目視で確認できなくなった。また、上からぐっと押し下げても沈まなくなったので、RSMNとケースとの一体化がさらに進んだ。 クリーナーで洗浄中の部品。左下の丸いのがチタン製スプリングワッシャー。中央はチタンネジ。右上のはSUS304の大判のステンレスワッシャー。ステンレスは磁性を持たない等級のものでも、実際の製品は磁石にがっちりつくものがある。念のため確認したが、大丈夫だったので採用した。

クリーナーで洗浄中の部品。左下の丸いのがチタン製スプリングワッシャー。中央はチタンネジ。右上のはSUS304の大判のステンレスワッシャー。ステンレスは磁性を持たない等級のものでも、実際の製品は磁石にがっちりつくものがある。念のため確認したが、大丈夫だったので採用した。 内側からの固定強度を高めて、かつ、安定させるために、上の画像のSUS304の大判ワッシャーを2枚、その上に黄銅ワッシャー、チタン製スプリングワッシャーと重ねてから、黄銅ナットで固定。やはり、チタンのスプリングワッシャーは弾性が強力で締め付けの良さは比類ない。しかし強すぎると陥没してしまうので、大判ワッシャーでバランスを取った(つもり)。この中に、例のアースマテリアルを詰め込んで、パンドラの箱の逆、この世の憂いと罪と振動と電磁ノイズの全てを飲み込まさせる。(^^)

内側からの固定強度を高めて、かつ、安定させるために、上の画像のSUS304の大判ワッシャーを2枚、その上に黄銅ワッシャー、チタン製スプリングワッシャーと重ねてから、黄銅ナットで固定。やはり、チタンのスプリングワッシャーは弾性が強力で締め付けの良さは比類ない。しかし強すぎると陥没してしまうので、大判ワッシャーでバランスを取った(つもり)。この中に、例のアースマテリアルを詰め込んで、パンドラの箱の逆、この世の憂いと罪と振動と電磁ノイズの全てを飲み込まさせる。(^^) これは、元々上蓋だったが、今では底蓋。左下の銅ブロックの爪痕は、メカニカルアースした上の画像のネジが作ったもの。その痕跡を画像右上の銅ブロックのと比べて欲しい。右上の方は爪痕が一応残っているのだが浅い。別に浅いこと自体は構わないが、バランスが良くないので、右上のブロックの方に0.08mm銅箔テープを増し貼りしておいた。完璧なメカニカルアースの探究を終わらせるつもりはない。調整の余地が存在することを愉しもう。

これは、元々上蓋だったが、今では底蓋。左下の銅ブロックの爪痕は、メカニカルアースした上の画像のネジが作ったもの。その痕跡を画像右上の銅ブロックのと比べて欲しい。右上の方は爪痕が一応残っているのだが浅い。別に浅いこと自体は構わないが、バランスが良くないので、右上のブロックの方に0.08mm銅箔テープを増し貼りしておいた。完璧なメカニカルアースの探究を終わらせるつもりはない。調整の余地が存在することを愉しもう。

まとめると、

RSMNの底面に銅箔片を重ね貼りすることで、ケース表面への水平な設置を改善した。

内側天面のワッシャー追加で、ケースへのRSMNを引っ張る力を高めた、また、安定させた。

最後にケース内側の底面でのメカニカルアースの安定感を高めた。

その上で、上記したアースマテリアルを封入してから、チタンネジで結線して、底面にTIGLONのマグネシウムインシュレーターを貼り付けて、完成、ということにした。

綿棒でゴシゴシやるとRSMN-2010の端子台が1週間にも満たないのに汚れる。ネジとワッシャーをチタンに変更して固定する力を上げたならば、端子台が摩擦で汚れないようになるのではないかと期待しているが、まだわからない。また、ケーブルの導体や端子が剥き出しなので、今更だが極薄のフッ素テープを巻きつけた。0.08mm厚だが、テスターでは導通していなかった。分厚いゴムのキャップで絶縁するのは安全を目で確かめられるから良いですな。しかし、胴体は振動するもの。分厚いゴムの振動が再生音にもたらす影響はいかほどのものだろうか、、、

綿棒でゴシゴシやるとRSMN-2010の端子台が1週間にも満たないのに汚れる。ネジとワッシャーをチタンに変更して固定する力を上げたならば、端子台が摩擦で汚れないようになるのではないかと期待しているが、まだわからない。また、ケーブルの導体や端子が剥き出しなので、今更だが極薄のフッ素テープを巻きつけた。0.08mm厚だが、テスターでは導通していなかった。分厚いゴムのキャップで絶縁するのは安全を目で確かめられるから良いですな。しかし、胴体は振動するもの。分厚いゴムの振動が再生音にもたらす影響はいかほどのものだろうか、、、 懲りずに、ドレイン線を圧着端子にはんだ付けした。5分ほどで作業は済ませたが、ごぼごぼの下手くその手になるはんだを「芋はんだ」というらしい。。。深キトコロヨリ、僕ハ芋ダ。

懲りずに、ドレイン線を圧着端子にはんだ付けした。5分ほどで作業は済ませたが、ごぼごぼの下手くその手になるはんだを「芋はんだ」というらしい。。。深キトコロヨリ、僕ハ芋ダ。 1番下が完成したジオング台座コッパースペシャル&RSMN-2010。上の2つもいずれ。(^^)

1番下が完成したジオング台座コッパースペシャル&RSMN-2010。上の2つもいずれ。(^^) エルサウンドのリニア電源。台座付きRSMN-2010を一次側に、FINEMET3回巻き&CPMを二次側に。元々のエルサウンド電源はベタ塗りだった。今では、Canarino filsとMAY DACの間でほぼ完全に姿を消している。Canarino filsにも消えてもらうつもりだ。作った人たちは喜ぶだろう。オーディオの装置は、音楽の前に姿を隠さねばならない。

エルサウンドのリニア電源。台座付きRSMN-2010を一次側に、FINEMET3回巻き&CPMを二次側に。元々のエルサウンド電源はベタ塗りだった。今では、Canarino filsとMAY DACの間でほぼ完全に姿を消している。Canarino filsにも消えてもらうつもりだ。作った人たちは喜ぶだろう。オーディオの装置は、音楽の前に姿を隠さねばならない。☆おしまいに

試聴した。アースマテリアルを封入して、微調整したジオング台座は、これまでの方向を強化した再生音で、狙い通りというところ。

RSMNを3台にした段階でソリストやボーカルといったフォーカスではなく、そのバックのオケやバンドの豊かな音楽性を表現できていた。ジオング台座を2台は半ばまで、1台を完成させた今、フォーカルポイントが活性化した。コントロールした銅を電源ラインの一次側に大量に投入して、電流容量の大きいTDKラムダでコモンモード及びノーマルモードのノイズを除去するならば、再生音が悪くなることはありえない。もちろん音は良くなるのだが、それは虚飾を剥ぎながら音源の真相を探る素朴な道なのである。重畳するノイズを交わし、振動を制圧するのは、音楽への配慮である。