PCオーディオに挑戦⑲:TDKラムダ、RSMN-2010

TDKラムダの、コモンモード、及び、ノーマルモード・ノイズフィルターの製品にRSEN-2006というのがある。

この-2006というのは定格電流が6Aの製品であることを示す。また、型番が-2006であるものには数種類ある。それぞれのシリーズで漏洩電流を抑えたものは、RSXX-2006Lというように「L」の記号がついている。Low leakage current「低漏洩電流」の略であろう。

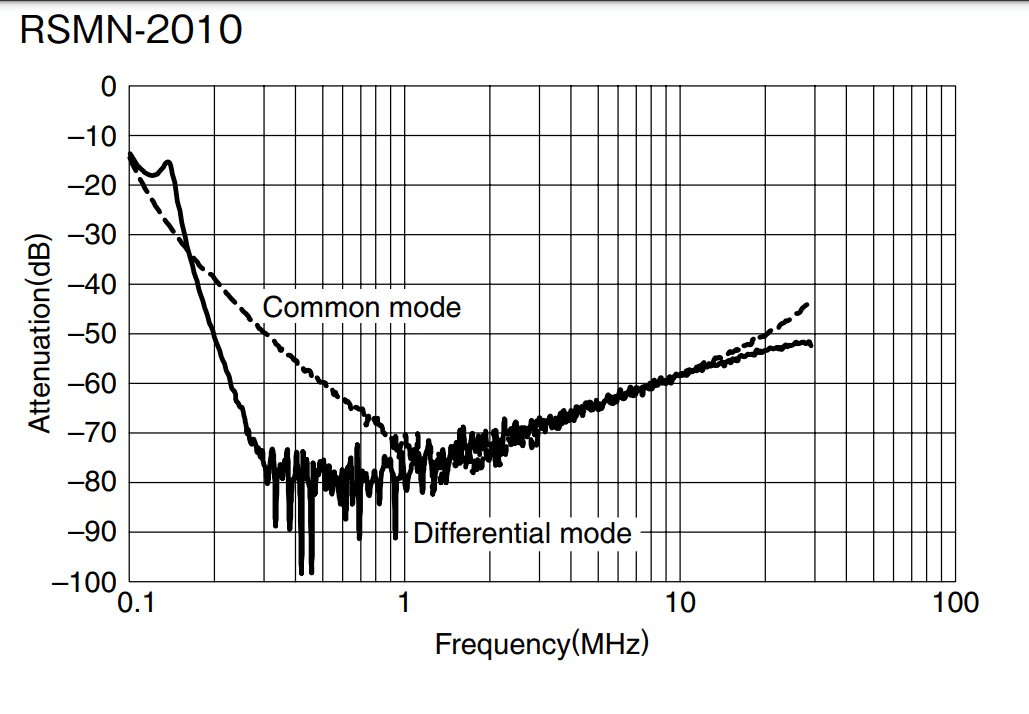

下に転載した周波数と減衰量の推移表の4つは、定格電流6Aのもので、低漏洩電流仕様のものである。低漏洩電流のものはそうでないものと比べて、ノイズ減衰能力が低い。

簡単に各シリーズ(RSEN-、RSAN-、RSHN-、RSMN-)の特徴を、定格電流6Aで低漏洩電流仕様のものに即して、まとめておく。

(1)RSENは0.1MHZのコモンモードノイズの減衰がRSHNよりも高い。

(2)RSANは、RSENをアモルファスコアにしたもので、飽和しにくく、パルスにも対応するフィルターを搭載している。RSENに比してノイズ減衰特性は下がる。

(3)RSHNはRSENを広帯域で高減衰にしたもの。0.1MHzはRSENに劣るが、0.2MHzにかけて減衰特性が急激に上昇する。0.6MHzではコモンモードノイズの減衰は、RSENは-45dBであるが、RSHNであると-100dBに達しているように見える。

(4)RSMNは、RSHNをアモルファスコアにしたもので、飽和しにくく、パルスにも対応するフィルターを搭載している。RSHNに比してノイズ減衰特性は下がる。

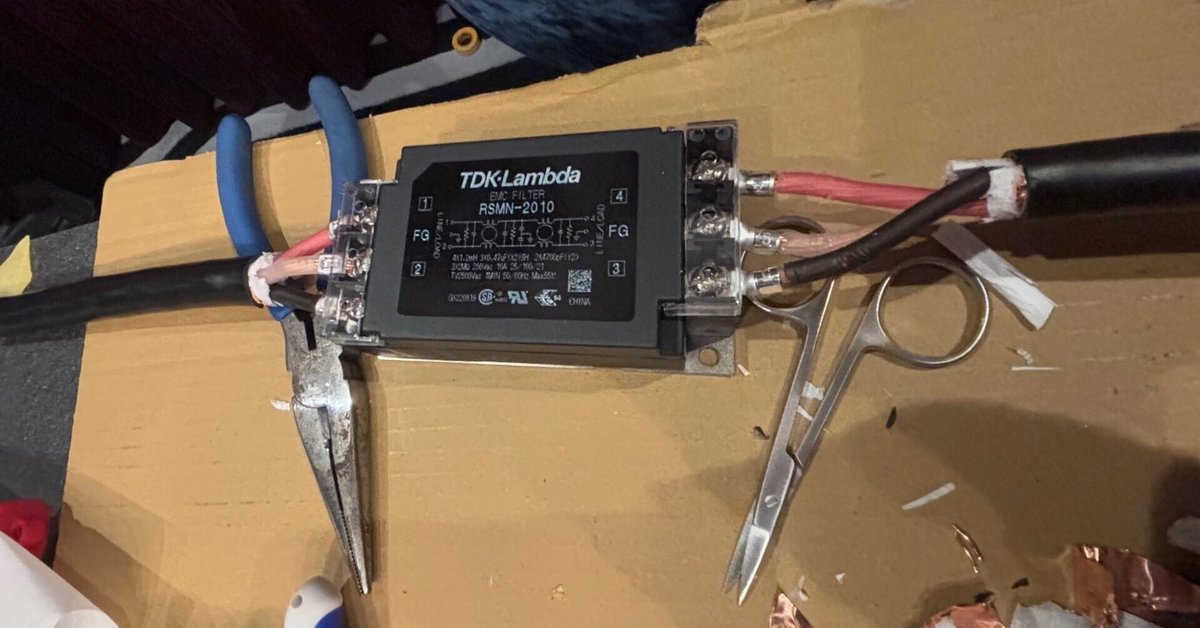

まずは試しなので、RSMN-2010にした。また、低漏洩電流(L)ではなく、標準仕様にした。ノイズの減衰能力が高いものとなるとRSHNかRSMNであるし、また、低漏洩電流仕様ではない、ということになる。また飽和することなく大きな電流を扱えるということで「RSMN」とした。

-2010と比較的大きな容量のノイズフィルターとしたのは、電流容量が機器が必要とする量に対して十分過ぎるくらいのキャパがないから、コトヴェール(最大5A)がエルサウンドのリニア電源(出力12V、5A)に合わなかったのではないか、そう考えて定格10Aとした。定格が小さい方がノイズの減衰性能は高いが、ここは容量を取った。また、パルス性ノイズへの対処というのも試してみたかったので、RSMN-2010にした。

英語で試行錯誤をsink or swim(沈むのか、浮かぶのか)という。オーディオは進んで沈むことも重要だ。沈んで、初めて、浮かびあがること、成功することの本質を感得することができるからだ。電源ケーブルに組み込んでみた。

ということで、CV-S5.5を使ったのは失敗で、コンセント側は柔らかいケーブルに換装する必要がある。早速、ヨドバシの売り場でケーブルを色々と触ってみた。3.5sqでドレイン線が付いているやつだと、オヤイデ電気のBLACK MAMBA V2がそこそこ柔らかかった。しかし、SAECのAC-6000はドレイン線なしだが、PC-Triple C導体で、モールディングのケーブルなみに柔らかかった。この柔らかPC-Triple C三芯ケーブルをAC側で使ってみて、RSMN-2010が水平を取り戻したら、銅板か何か水平の金属板で接地してみるとしよう。もちろん3Pでリアルアースをしたまま、、、と、今回の接続は失敗だが、TDKラムダのRSMN-2010はけっこう面白い。そこそこ重みがあって手に取った質感も良い。

24時間通電し、その間に断続的に音楽を再生して、音質をチェックしたが、CV-S5.5の大らかというか大雑把な音質がそのまま出てしまい、そっちが気がかりでRSMN-2010の恩恵がいかほどかは、率直にいうと不明である。SOtMのtx-USBx10GのUSB外部電源オプション(USBセルフパワー)用のエルサウンドのリニア電源に使ってみた感想を、最後に述べておく。

音は痩せていない。ノイズフィルターの定格電流を大きくとったからだと思う。ノイズフィルターで音が萎むのは電流容量が絡むのではないか、と考えて今回の実験に及んだのである。結果的に、ノイズフロアも下がった。聴いている内にPC本体の方が気になってきて、コトヴェール2台をcanarino DC power supply 12Vの2台にあてがったくらいである。当然であるが、RSMN-2010によってS/N比は上がる。音痩せもナイ(と感じた)。ただし、描写力が大幅に低下した。これはCV-S5.5に換装したせいであると予想する。CV-S5.5には申し訳ないが、これまでエルサウンド電源に接続していたケーブルはアコースティックリバイブのPOWER SENSUAL-TripleC18000という、CV-S5.5の20倍以上の価格の最高級クラスの切り売り電源ケーブルである。描写力が同じであるわけがない。

(さらに24時間後の追記)

PCにSPECのUSBリムーバーを追加した。これでcanarino fils9 Rev.5のUSBポートには、TELOSのMacro Qが2本とSPECのAC-USB1が1本となった。マイカコンデンサを積んだSPECのUSBノイズムーバーは元々使っていたので効果は知っていたが、TELOS2本が接続されているcanarino filsに接続するとどうなるか確認したかった。音を出すと激変していた。SPECの手柄を他に渡そうというのではないが、何もない状態にTELOSの2本を接続した以上の変化量になっているし、私がずいぶん前から知っているSPECのAC-USB1の効果だけとはとても思えない。48時間後になってCV-S5.5とRSMN-2010が進化したのだと思う。

S/N比が非常に高く、ぺらんとしたPCM音源のデジタル臭が一掃された、堀の深い音像が形成されていた。音場も十全に深く、かつ前にも横にも広い。少し音色がドライ系ではあるが、上記したCV-S5.5の大らかさ≒大雑把さはすっかり影を潜めている。このような大仰な見た目になってはいるが、エルサウンドのリニア電源はCV-S5.5とRSMN-2010と共に、トランスポートに対して、自らの姿をほぼ完全に透明にしたのだ。canarino fils9 Rev.5がDACに伝送しようとするものを、ほとんど、何も阻害しない。電源も筐体も別だが、境目のない1つのトランスポートシステムに進化した。電源ケーブルを既に発注したのでさらに手を加えるが、驚くべき完成度である。

(3日目の追記)

感動は持続。