PCMの旅③:セントジェームズ病院

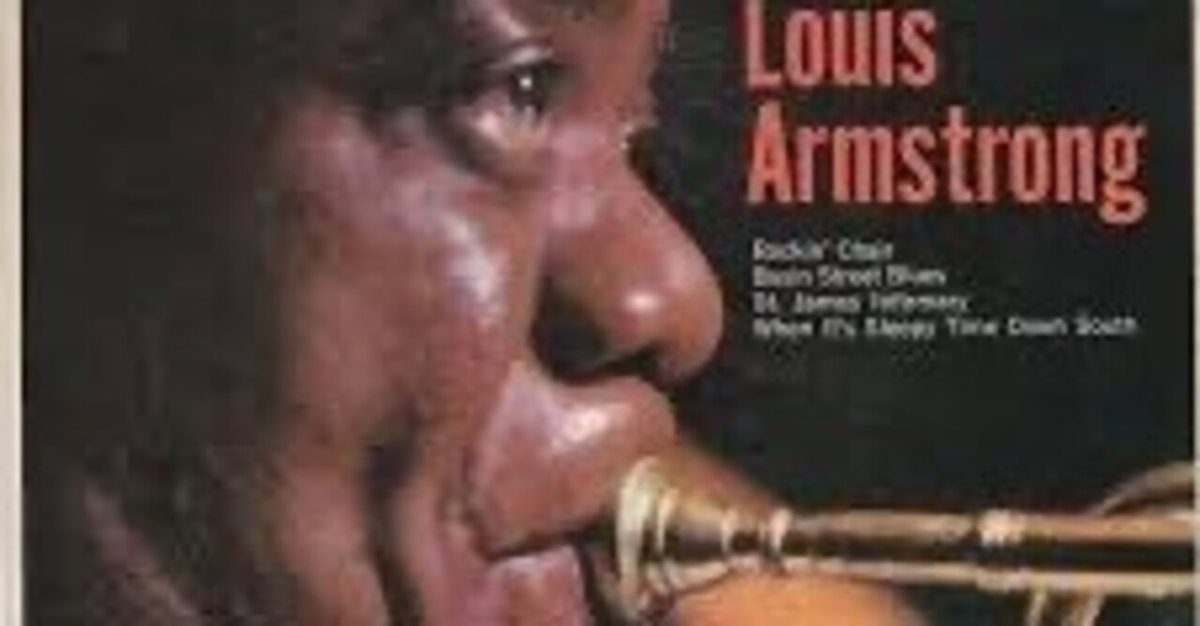

アームストロングのレコーディングが有名な曲で、”St.James Infirmary”というのがある。いくつもの歌詞のヴァリエーションがあるトラディショナルであるが、一応、作者がいるらしい。infirmaryというのは小さな病院のことで、診療所が近い。しかし歌詞に診療所は合わないので、下の訳詞は病院にしておいた。my babyは「あの子」とした。その意図は後で説明する。

Folks, I'm goin' down to St. James Infirmary,

See my baby there;

She's stretched out on a long, white table,

She's so sweet, so cold, so fair.

聖ジェームズ病院に行ってきた。

あの子に会ったよ。

長くて白い机の上に伸びていた。

とても可愛らしく、冷たく、綺麗だった。

Let it go, let it go, Oh brother,

Wherever she may be,

She will search this wide world over,

But she'll never find another sweet man like me.

もういいんだ、いいんだって。

あの子はどこに行こうと、

この広い世界を探し回るんだろう。

だけど、見つからないだろうな、

俺みたいにいい奴はさ。

Now, when I die, bury me in my straight-leg britches,

Put on a box-back coat and a STETSON hat,

Put a twenty-dollar gold piece on my watch chain,

So you can let all the boys know I died standing pat.

俺が死んだら、

ピシッとしたズボンで埋めてくれ。

格好いいコートと帽子も。

時計のベルトに20ドル金貨だ。

俺らしく死んだんだって、

皆んなが分かるようにさ。

これが冒頭の3つのスタンザである。この曲は、娘を亡くした男の物語であり、赤ちゃんが死んでしまった男が病院に行って、飲み屋で酔っ払っている場面を描いている、というのが通説のようである。例えば日本語版wikiにはそう書いてある。根拠は不明だが。

確かに、英語のbabyは赤ん坊を意味するが、他方で男であろうと女であろうと、大切な人を指すのは周知であろう。「俺」のセントジェームズ・ブルースの物語全体からしても、特段に”my baby”が女の赤ちゃんであると限定することはできない。ヴァージョンによっては女の赤ちゃんであると特定されるものがあるのかも。上に挙げたヴァージョンの「世界を探し回っても、俺みたいに優しい男another sweet manは見つからないだろう」という一節は、亡き幼子を想う父親のセリフではないと思う。

“my baby”が誰のことであろうと、”Let it go”が精一杯。「俺」は酩酊(めいてい)し、自らの死について語り始めて、もはやベイビーには戻らない。そういうのは身勝手なのだろうが、セントジェームズ・ブルースは哀しみに泥酔して、彼の抱え込んだ喪失について2度語ることはないのである。やるせなく、どろっとした憂鬱なエモーションをトランペットをミュート(小鍋の蓋みたいなの)でコントロールしたり、メロウなピアノに託したりしながら、”St.James Infirmary”は、抑鬱と酩酊を表現しなければならない。最後の2つのスタンザも紹介しよう。

An' give me six crap shooting pall bearers,

Let a chorus girl sing me a song.

Put a red hot jazz band at the top of my head

So we can raise Hallelujah as we go along.

棺桶を担ぐのに博打仲間を6人、

コーラスの女の子も頼む。

俺の頭の先でジャズバンドを組んだら、

葬送で讃美歌をかませるぞ。

Folks, now that you have heard my story,

Say, boy, hand me another shot of that booze;

If anyone should ask you,

Tell 'em I've got those St. James Infirmary blues.

話はおしまいだ、

酒をもう一つくれよ。

誰かが俺のことを尋ねたら、

セントジェームズ病院で、

ぐったりしちまったんだって。

最後のフレーズだが、get the bluesというと「鬱になる」や「ふさぎこむ」という沈痛な状態を表す。したがって、”I've got those St. James Infirmary blues.”は「俺はセントジェームズ病院で悲惨な目にあったんだ」という主旨のことを述べている。たしかに音楽のブルースと響き合っているのは間違いないが、だからといって、「俺のセントジェームズ病院ブルースを歌ってやってくれ」の類は、誤訳であろう。

この曲のことを初めて知ったのは、映画である。アッバス・キアロスタミというイランの映画監督の『桜桃の味』(1997)である。今ここで『桜桃の味』を解説することはしないが、これから観る人やこの至高の傑作を楽しめなかった人も最後だけを考えるのではなく、音楽もなく、テヘランの荒野で車を走らせているだけの映画をその始めから楽しんだほうがいい。「第四の壁」と呼ばれる舞台理論や、イングマール・ベルイマンのファロ島3部作(Fårö trilogy)や、シネマヴェリテ・スタイルのゴダール映画のように、フィクションとしての映画とスクリーン手前の現実の関係性を問いかけるメタレベルが問題になっている映画なのだと、口は悪いが、芸術の初心者ほど思うようである。

“St.James Infirmary”なのだが、「第四の壁」だのとメタレベルの導入が云々されるラスト(?)でかかる。『桜桃の味』にはいわゆる劇伴はない。曲は流れるが、車内のラジオを通してである。音はセリフとSEのみで、ドグマ映画の「純潔の誓い」を守るかのように映画はリアルさを見失わないので、アームストロングによる“St.James Infirmary”がかかるラスト(?)は、この映画が守ってきたと想定されている「純潔の」映画的リアリティーを逸脱している、つまり、メタレベルを導入しているのだと、慣れていない方々から鬼の首でも獲ったかのように騒ぎたてられてしまうのだと思われる。

とにかく、“St.James Infirmary”をキアロスタミから教わった。ヴィスコンティからマーラーを教わったし、タルコフスキーからバッハを教わった。青山真治からジム・オルークを教わった。これらの映画監督たちは傑作の森を残して、今はもう死んでしまった。だが、彼らの映画は音楽を強烈に増幅し、映画の深みを比較的短い時間で音楽の中に織り込み、音楽を重層的に構造化する。音楽は映画と共鳴し、音楽は潜在していたパワーを発揮する。映画は音楽を解釈するのである。すると、例えば、マーラーの交響曲5番のアダージェットは、地獄の底を徘徊して美少年の背後を追うダーク・ボガードの死臭と倒錯した美がハープで漂わないならば、面白いと感じなくなる。

アナログでモノラルを格好よく再生できる人はアームストロングで間違いないだろう。“St.James Infirmary”の録音は夥しい数がある。YouTubeにあるジョー・コッカーの歌唱は流石であったが、音質はぺらぺらでよくない。そこで今回は私のRoonサーバーに入っている3つを紹介しよう。

①スライ&ザ・ファミリー・ストーン(SLY & the Family Stone)の1968年のニューヨークでのライブアルバム、"Live at the Fillmore East October 4th & 5th 1968"に収録されたもの

② ヴァン・モリソン(Van Morrison)の"What's wrong with this picture?"(2003)に収録されたもの

③ ジョン・バティステ(Jon Batiste)の"Hollywood Africans"(2018)に収録されたもの

音質は酷い。これは自分の予想であるが、アナログテープからリマスターした際に取り込まれたのであろうテープヒスのようなノイズがかなり残っているのではないか。しかし、深々としたダイナミックレンジとなっているのであるが、さーっというマージンばかりというのではなく、むしろレンジを活かしている。トラペは音を拾いきれていないかもしれないが、低音はかなり強い。意外と飽きずに深く聴き入ることが何度もできる。スライなのでファンクである。皆、ミュージシャンも客も葉っぱでらりっているのかもしれない、長々とした演奏である。“St.James Infirmary”の哀しい酩酊をよく表現しているので好きだが、スライが好きでないと難しいかも。また、ノイズも無視はできない。ただ、自家薬籠中としているファンクやソウルに引きずりこむ手腕は極めて芸術的なインストゥルメンタルである。そう、歌詞はない。これこそがクロスオーバーである。素晴らしい。

ヴァン・モリソンなのでなかなかいい、はず。。。ブルージーなジャズスタイルを前面に出したアコースティックスが特徴。プランジャーミュートを多用したトランペットは控えめだが非常にエモーショナル。ヴァン・モリソンもサックスを吹くが、トランペットを引き立てることに徹している節がある。もちろんヴァン・モリソンの歌唱に関しては言うことはない。ということで最もお勧めしたい録音ということになりそうだが、音質が悪い。もちろん24bitだから普通のCDよりもいいのだろうけれど、マイクも編集もよろしくない。かさついているのだ。アコースティックな演奏なのにroonのダイナミックレンジが√7なんだから、だいぶ上も下も潰しちゃった結果なんだろうね。だから色気がない。いかにもブースで演奏して編集で仕立てた感じが出ている。演奏のほうも「あー」っていう皆んなのコーラスが入るのだが、トランペットやその他のミュージシャンたちに楽器を置かせて、やっている。ちょっとな~金払ってでも聴きたいレベルではないんだな。あーあーって言っているだけだからね。なんで、コーラスやるならコーラスを雇わないんだろうか。YouTubeに2003年のライブ映像があるが、それをスマホで聴いたほうが楽しい。バンドの演奏の水準が高く、ヴァン・モリソンが歌って、吹いているだけに、flacのソフトの方は残念だ。

ジョン・バティステはジュリアードの修士課程を修了したエリートで、マルチな活動をしている人気者。2021年のアルバムで最優秀賞を受賞した。ハーレムにあるジャズミュージアムではアートディレクターの任にあり、公民権運動も頑張っているのだという。”St.James Infirmary”はどうかって?なんでも、2019年のグラミー賞の最優秀アメリカン・ルーツ・パフォーマンス賞という部門にノミネートされたらしい。こっちはノミネートね。

できんのか?って思うわな。デキスギ君にさ。公民権運動とかも、上でも紹介したスライはかなり苦しい状態になったようだ。それで、It’s a family affairって諧謔の精神を発揮するわけど、ぼろぼろになっちゃうんだよね。ジョン・バティステにはそういう闇を感じないんだな。スカしているというのか。そういうわけで、”St.James Infirmary”を聴いて、まずイラッとした。”Hollywood Africans”に入っている他の曲、例えば、”Chopinesque”とかもどうなんだろうと思う。何だこの取り合わせは、と。しかし、今では好きである。”St.James Infirmary”も気に入ったし、”Chopinesque”もまずまず真剣に聴く。バティステの”St.James Infirmary”は彼の歌とトランペットの代わりのピアノがメインとなる。このピアノが神経質な金属音を叩き出し、甘い感傷を振り払う。完全にではないが、良い。ヒップホップ的な打ち込みの低音も初めはイラついたのだが、クールなのかも。

『桜桃の味』から始まった”St.James Infirmary”なので、バティステのパフォーマンスはずいぶんとかけ離れており、そのために反発したのかもしれない。悪くないと思う。。。が、彼の新しいベートーヴェンでJAZZなアルバムをちろっと試聴してみた、、、やっぱりないかなと。(^^)

次こそDSDの話がしたい。(^^)