DCケーブル自作と秋葉原渉猟(中編)

☆プロローグ

1月が終わろうかという平日に秋葉原の町を、嫁と子供の外出にかこつけて、ふらふらしながら情報収集と部材の実地調査と現物の入手をいくらかした。その際に相当に収穫があって、その半ば妄想である収穫レポートこそが、この『DCケーブル自作と秋葉原渉猟』の本願である。『前編』を書いた時点でも健忘の害はでていたのだが、細かい事実を想起できなくなった自覚がある。(^^) だから、検証や考察は不十分であるが、書き終わらせねばならない。

さて、ここでいうDCケーブルとは2種である。

①オリオスペックのスイッチング電源とPC本体を繋ぐDCケーブル

②エルサウンドのリニア電源でPCのUSBモジュールの外部電源オプションに給電するDCケーブル

この2種のDCケーブルを太く、短く結線するのは、端子やコネクターの脆弱さのせいで容易ではない。しかし、チャレンジの甲斐が確かにあるのではないかと、試行錯誤を繰り返した今なお、期待は高まるばかりだ。

①のDCラインに関して

商用のACに比してバッテリーは電源の静粛性に優れている。しかし、専用回路と専用アースとノイズフィルターによってその優位は覆るだろう。それでも、《内蔵》となるならば、揺るがないアースとノイズフィルターを入念に仕込んだ専用回路のACラインであってもバッテリーに及ばないだろう。このような内蔵バッテリーと入念に作り上げたACラインとでは、いったい何が違うのか?無論、DCケーブルの介在だ。

②のDCラインに関して

USBケーブルには電力線が2本(赤と黒)が含まれる。USBオーディオでは、この電力線が信号線と平行して走りDACに繋がる(一部の特殊な機材を除く)。したがってこの電力線のノイズを浄化しながら瞬時に応答するタフで揺るがない強烈な電力供給ができなければ、USBオーディオはLAN伝送に肉薄はできても勝ることはない。予想だがLANのスイッチングハブの電源などよりも、よほど強い影響を伝送品質に及ぼすのではないだろうか。

前回の『PCオーディオに挑戦㉔』で触れたように、エルサウンドのリニア電源とDCラインのコモン&ノーマルモードチョーク用のRSEV-2010がうまく協働しなくなった。最近までうまくいっていたのだが、、、エルサウンドのリニア電源をiPower IIに変更したので、一定のクオリティを維持できるように入念に仕込んだものの、エルサウンドならばできる②のDCラインの探究があまりできない。

そういうわけで①のDCラインを探ってみた。以下はそのレポート。

☆第一のDCライン

私のPC、canarino fils9 Rev.5の電源入力部は下のようになっている。画像はオリオスペックのHPから借用。

この縦に2本挿すDCケーブルを最短にするには、その専用ソフトスイッチング電源であるcanarino DC power supply 12Vを縦積みなしがら、PCの電源入力端子の直近に配置する必要がある。その際、この電源のAC側の最短距離にRSMN-2020を挿入するので、RSMN-2020(とその台座)の2台もセットで縦積みすることになる。そこで、以下のように、5.5SQで短くするとほぼ曲がらないケーブルでも問題がないよう、音質の良い台座(5mm厚のアルミ板をM8シャフトとナットで固めて、チタンスプリングでフローティング!)を考案し、作製した。ハウル1号と2号である。

このようにデバイスとアダプター(とそのアダプターと想定しているTDKラムダのノイズフィルター)を最短距離で結線する準備を整えた。ここで『前編』の「☆プロローグ」で紹介した謎のケーブルを装着できる。秋葉原渉猟の本願である。(^^)

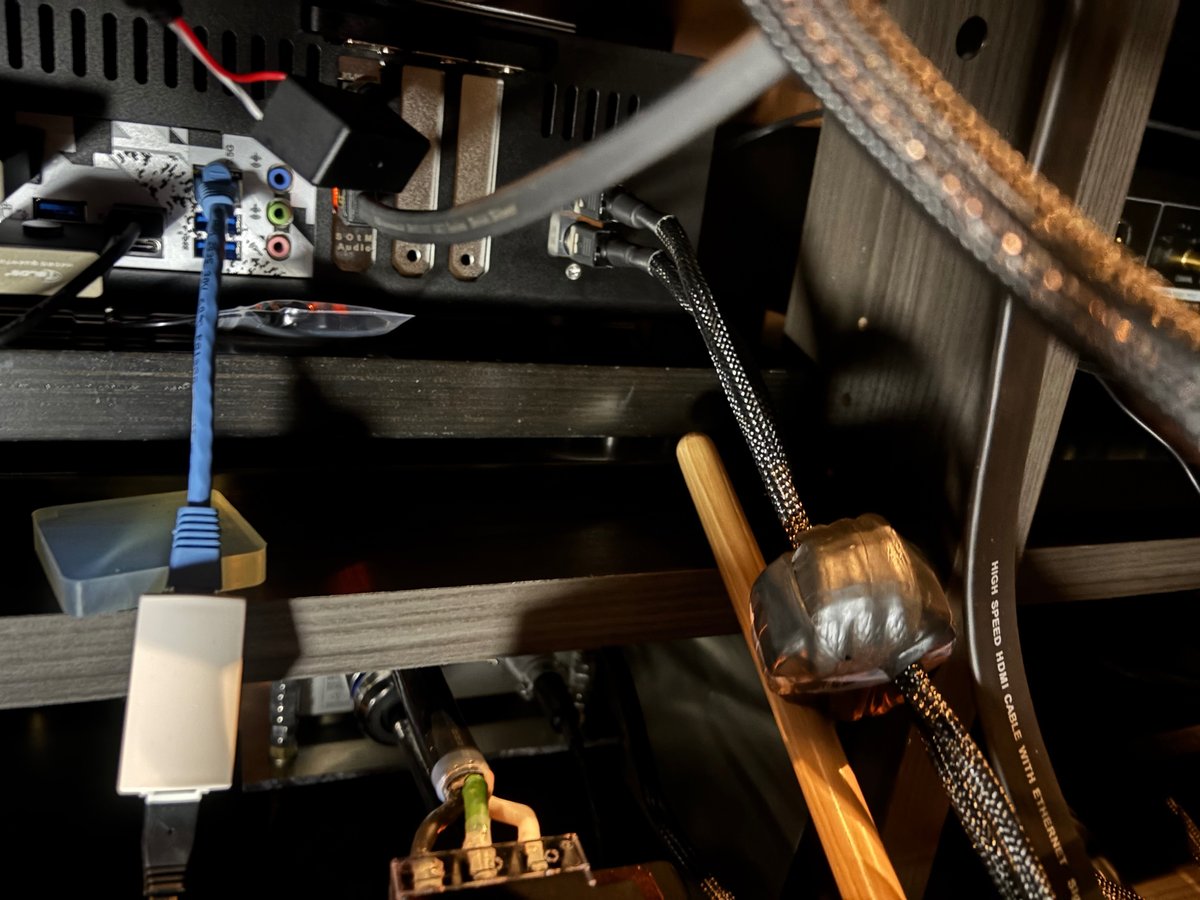

車のシャーシの下にもぐる整備士みたいにオーディオルームで寝そべって作業することが最近増えてきたが、(笑)、なんとか接続した。一旦、整理しておくと、壁コンセント ⇒ <<RSMN-2020+ジオング台座+ハウル1号>> ⇒ <<canarino DC power supply 12V+ハウル2号>> ⇒ ヴァイオレットケーブル ⇒ PC本体である。電源ケーブルはこれまでの3.5SQ相当を変更して5.5SQのTUNAMI V2の両端シールドとした。またヴァイオレットケーブルは、3倍ほどの長さの標準仕様のケーブルをFINEMETに一巻通しで接続していたものを換装したのである。つまり、デバイス側(canarino DC power supply 12VのDCライン)には何も付けていないので、酒井氏が試作したヴァイオレットケーブルのみである。

以下の視聴は、標準ケーブル+FINEMETか、ヴァイオレットケーブルのみかの比較である。

☆試聴

一本だけ。長くなるので。(笑) 映画『もののけ姫』(1997)の「アシタカせっ記」と「たたり神」をセレクト。これらは久石譲自身による指揮でロイヤルフィルハーモニー、及び他のアーティストを集めて演奏した『A Symphonic Celebration - Music from the Studio Ghibli films of Hayao Miyazaki』(2023)から。久石はドイツグラモフォンと独占契約したらしく、実際にチャートで好調であったのもジョン・ウィリアムズの状況と似ていて、敬遠していた。映画自体は無限回スクリーンで視聴している。

冒頭の「ドーン」という音は、サンプリングのグランカッサとエスニック系の太鼓、シティ・フィルの大太鼓、ティンパニなどをミックスした合成音で、映画館では椅子が振動する効果が出るほど一つの音に対してもこだわって作られた。

この記述は映画のサントラ作製時のエピソードであろう。公式Blu-rayをサラウンドで聴くに、こだわりは感じる。手が込んだ映画のSEというのは、表題音楽のようなもので、幾人もの音楽家や愛好家が勘違いから純粋音楽たり得ないと懸念されてきたが、音楽の1つの形式として成り立ちうる。それを感じるが、映画ソフトに封入された途端にその音質はそうならない。Blu-rayであれUHDであれだ。たとえ映像の線と音声の線をセパレートして、映像回路を全面的に停止してもそうなのである。それでもスクリーンを観ながら飛び出してくる音は、大きい劇場でも、私のホームシアターでも、はっとする。

とはいえまた、「劇場の座席が振動する」というだけなら、そのような映画はたくさんあるし、昨今のホラー映画というのはその路線をひたすら走っている。無数に挙げることができる21世紀のホラー映画と比較するならば、今「聴く」『もののけ姫』のサウンドは世紀末映画の水準である。世紀末映画とは例えば『マトリックス』(1999)である。世紀末映画は世紀が変わった瞬間にデジタル革命が起こり、映画撮影の仕方が変わる寸前の一群の映画で優れた作品は多いが、リマスターを経た後でも音質はあまり感心しない。

久石譲がロイヤルフィルハーモニーを指揮した録音は、音声に着目するメリットがほとんどない世紀末映画のサントラを、完全に脱却している。

引用にある「(映画版の)「ドーン」という音」がドイツグラモフォン版の「アシタカせっ記」の第一音のことであるとしよう。(こちらは「ドン、、、ドッ」だが。)

◎標準ケーブル+FINEMET1巻き ⇒ マレット(バチ?)がアタックした鼓面の皮が振動する乾いた音が聴こえる。ハープやヴァイオリンのガット弦で聴き覚えのある、あの死の音だ。

◎ヴァイオレットケーブル ⇒ 「「ドーン」という音」はシンプルである。多層的な音はしない。が、力強い響きが到来する。「タタリ神」の音の広がり方は、定格電流の比較的小さい(最大5A)のコトヴェールをcanarino DC power supply12Vの前段から取り外した時の活力を取り戻したバックバンドの再生音を思い出した。図と地において、いつもの地よりも躍動的で豊かな色彩なので、サウンドステージの舞台端までリスポジに語りかける。

しかるに、ヴァイオレットケーブルのように短く太く結線することはそれだけで効果がある。同時に、FINEMETトロイダルコアか、RSEV-2016のようなノイズフィルターを挿入してリップルノイズを極小化すべきなのではないか。残念ながら手持ちのFINEMETは割と大きなサイズであるが、ヴァイオレットケーブルはコネクターを通すことはできても1周巻くことはできなかった。

『もののけ姫』好きの嫁にもヴァイオレットケーブルを試聴してもらった。「音の膨らみが増した。本当にタタリ神が出てきそうで怖かった。全般的にこんなに良い曲だとは思わなかった。」とのこと。

ヴァイオレットケーブルに手持ちのFINEMETを巻きつけられないので、標準ケーブルにFINEMETを3回巻きつけて試聴してみた。

前日に「明日もう一度、もののけ姫を聴いてね。」とだけお願いしておいた嫁に、標準ケーブル+FINEMET3周を聴いてもらった。電源は前日からつけっぱなし。ボリュームはリモコンに手を触れてすらいない。嫁が昨日に聴いたまま。

「1つ1つの楽器がクリアーな気がして、パーカッションの迫力もあり、音楽がより豊かだなと思った。ただ、『アシタカせっ記』がやっぱり好きなんだなって。オーディオ的にどうなのかは分からない。」

微妙な差であるが、確かにFINEMETを通した方が前に出てくる音が生み出されてくる奥行きが深い。つまり、非常に微小な音を再生できるから、音が生まれるかどうかの時点で音像が形成されて、奥行きが深化するのである。S/N比の改善がなせるわざである。また、S/N比の改善がダイナミックレンジの拡張に効くのは、ゲインコントロールの実験ではっきりしているのだが、ここでも同じことを確認できる。ただ、ヴァイオレットケーブルのサウンドステージの端っこを生き生きと支える力強さが、標準+FINEMET3周だと、幾分か薄弱であるようにも感じた。

つまり、ヴァイオレットケーブルの長さとして、もう少し太く(2.5SQくらいに)して、FINEMETトロイダルコアを1周巻く、であろうか。

DCラインだけを問題にしてきたが、canarino DC power supply 12Vのテコ入れは既に記したように、AC側をRSMN-2016を-2020に容量を上げて、ケーブルを電磁波吸収効果を持つTUNAMI V2の5.5SQで両端シールドに変えたのである。このAC側のテコ入れの方が、DCラインをヴァイオレットケーブルにしたり、FINEMETを装着したりということよりは影響力は明らかに大きかった。それはデバイスとアダプターを太く短く、ノイズフィルターでコントロールしながら、接続するという、ここ最近の修正の前提を否定するものではないはずだ。おそらく、ヴァイオレットケーブルでは、太さが足りないのだ。

所与の電源機器のリップルノイズを防ぐには、ケーブルのインピーダンスを高めない、かつ、コモンモードチョークを十分に機能させる、のはずだ。

ヴァイオレットケーブルをオリオスペックに返しに行こう。canarinoユーザーの皆さんが借りれるように。(^^)

(いやちょっと待てよ。ヴァイオレットケーブルでファインメットでうまくやれるか試してからお返しさせていただくとしよう。ファインメットが逆輸入されて届くまで、もう数日だから。(^^))