俺は月岡恋鐘の同級生になりたい

あ〜あ! なりたか〜!

同級生に!

月岡恋鐘の!

月岡恋鐘(つきおか こがね)は、283プロダクションのアイドルユニット『L'Antica(アンティーカ)』に所属するアイドルである。

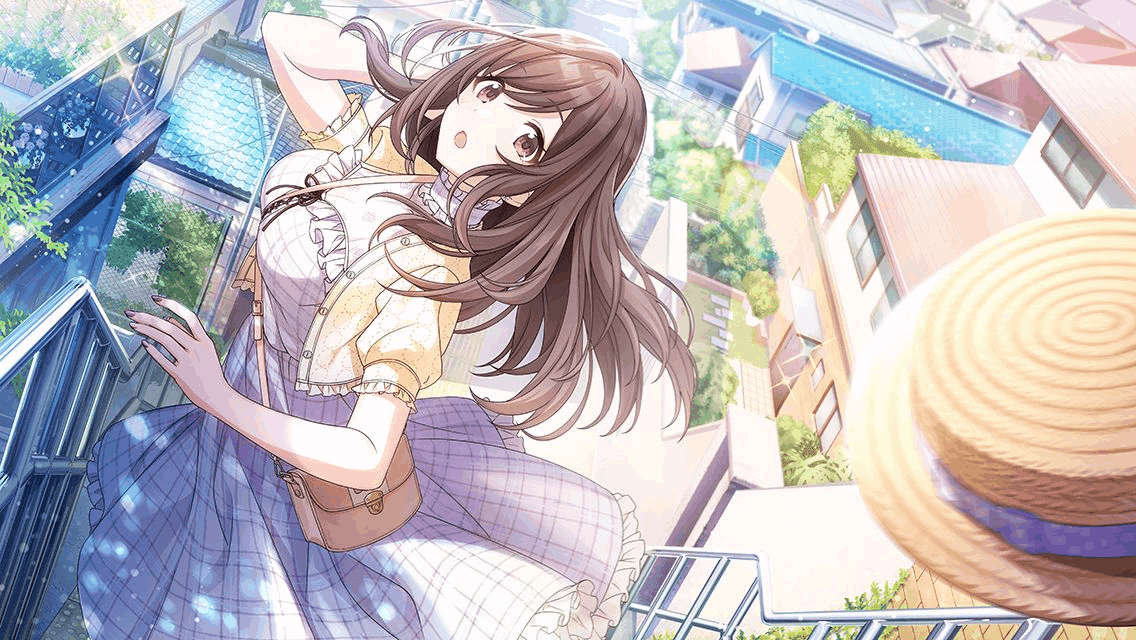

19歳にして283プロのクール系ボーカルユニット・アンティーカのセンターを務める彼女。さぞかしクールなプライベートを送っていることだろう。

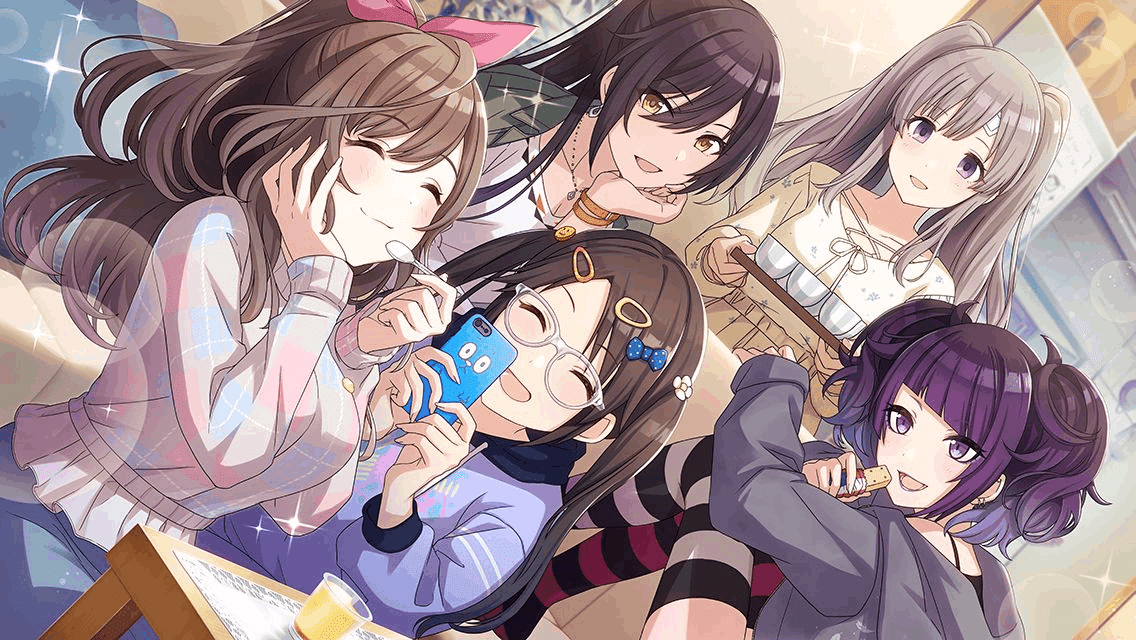

……パフォーマンスのときこそクールな雰囲気でゴシックメタルを歌い上げるが、その時以外のアンティーカ5人組は、クールと言うより愉快という言葉のほうが似合っている。もちろんセンターの月岡恋鐘も例に漏れず、明るくて元気印でドジっ子で料理が上手い長崎弁の女の子。アンティーカはこのギャップがたまらんのだ。

そんな月岡恋鐘、普段こそギャグマンガみたいな雰囲気すら作り出してしまうファニーガールだが、アンティーカの精神的支柱、絶対的センターでもある。

いつも自信たっぷりで、物怖じしないその性格はユニットを纏めるに相応しく、主として相手の気持ちを尊重してコミュニケーションが構成されていると言ってもいいアンティーカをおおらかに包み込んでいる。

『ねえ、アンティーカ』より

かと思えば、プロデューサーに対しては恋する乙女まっしぐら。いつも自分に自信を持つ恋鐘がプロデューサーに対してはどぎまぎしてしまう姿は大変愛おしい。か〜っ!一途やね〜!

……が、俺はそんな月岡恋鐘の同級生になりたいのである。

彼女の出身は長崎(長崎弁喋ってて長崎出身じゃなかったら嘘だが)の佐世保。実家は定食屋らしく、家族からも近所の人からもまさしく「アイドル」のように育てられたという過去を持つ。

そして高校を卒業して単身上京。複数の事務所を受けるが中々採用されず、おそらく1年はフリーターだったと思われる(G.R.A.D.などで断片的に描かれている)。それでもめげずに活動を続け、ついに283プロに巡り会えたのだから、彼女のアイドルへの思いは並大抵のものではない。

そんなアイドルまっしぐらな月岡恋鐘。今はアンティーカ共々売れに売れ、メディア露出も増えており、それはもちろん故郷長崎にも届いている。

そして俺は、恋鐘が掴んだアイドルとしての活躍を地元で見る長崎の名もない男のことを考えては、胸を熱くしているのだ。

ガラガラガラ、と引き戸を開けると、定食屋の特有の油のにおいが鼻を抜ける。

月岡食堂。俺が産まれる前から大通りにある定食屋だ。

恰幅のいいおかみさんと、無口なおやじさんが経営しているこの店は、この近所の人間全員が常連と言っていいほど、ここに根ざしている。

ただ、そんな極めて一般的なローカルな定食屋にしては、おかしな点がいくつかある。

まず、店内BGMが女性の歌うゴシックメタルであること。こういうところは大体ラジオか何かが流れているもんだが、店の隅にあるテレビの音を上書きするように、BPMの速いメタルサウンドがかき鳴らされている様子には、底知れない違和感がある。

また、そんな雰囲気に合うような鍵やら茨やらを模した物騒なグッズ、そんな衣装に身を纏った女性たちのポスターが、店の壁に所狭しと貼ってある。「唐揚げ定食 400円」と書かれた札の下に貼るポスターとしてはいささか尖りすぎている。

そして、極めつけは店の入口付近に立てられた等身大の女性のパネル。パネルになっているのは月岡恋鐘というアイドルである。

そう、この月岡食堂は何を隠そう、今や全国区で活躍するアイドルユニット「アンティーカ」のセンター、月岡恋鐘の生家である。そして俺は、その月岡恋鐘と同じ小中に通った同級生だ。

いつもの席に座り、おかみさんにちゃんぽん定食を注文する。店には『純白トロイメライ』が流れている。厨房から聞こえる鍋や包丁の音とは微妙にマッチしていない。

恋鐘は小学生のころから可愛かった。俺はその頃から彼女のファンだ。

その頃から月岡食堂には来ていたから、看板娘として手伝いをする恋鐘ともよく話していた。別に俺が特別そうだったわけではなく、恋鐘は誰とでも分け隔てなく接していた。

好きだった時期もあった。告白しようかなと思ったときもあった。しかし恋鐘は俺からしたら高嶺の花だ。いや、少し日本語が違うかもしれない。彼女はそんな雰囲気ではないのだが、手の届かない存在であることは確かだった。いちいち俺やいろんな人々のところへ降りてくる花だった。だから告白はやめた。

おやじさんが野菜を炒めている。俺は店内のポスターを見て(ああ、春に事務所のライブが決まってるんだ)などと漠然に考えたりした。

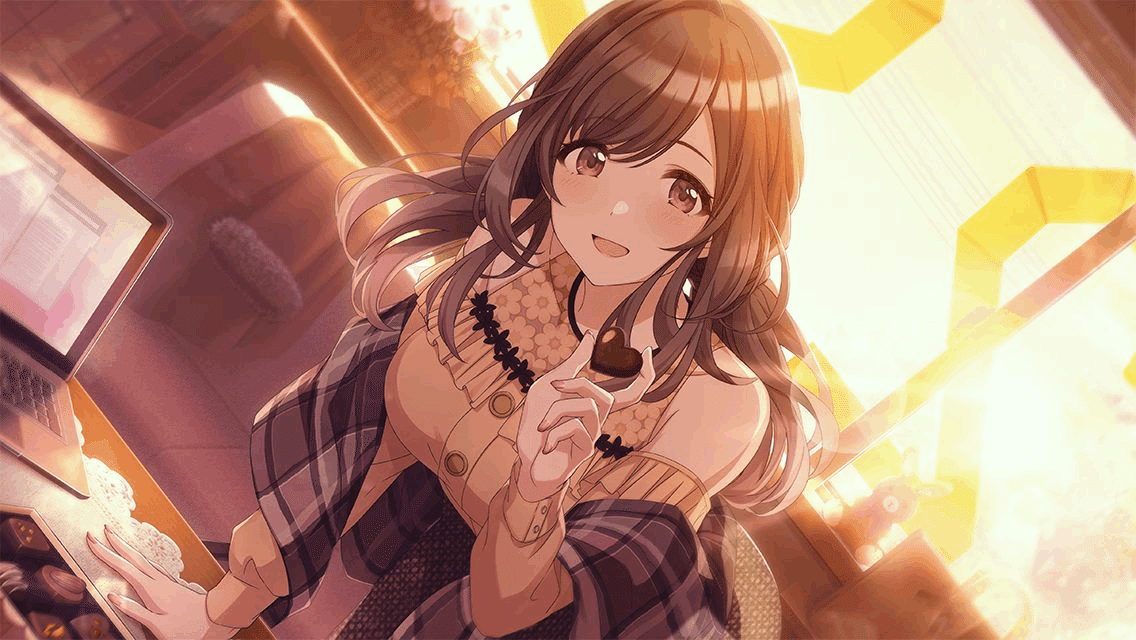

中学生になっても変わらずで、その頃には恋鐘は料理も格段に上手くなっていた。彼女の作るちゃんぽんは絶品で、おやじさんに勝るとも劣らないと俺は勝手に思っている。

流れている『革命進化論』のリズムを指先でとりつつ、ボーッとしている。

高校は別々になったが、店には変わらずいたので、顔はよく合わせていた。近所の老若男女からまさにアイドルのように可愛がられていた。俺もよく、彼女の笑顔に助けられていた。いつもにこやかで、ポジティブで……。悲しんでいる姿が想像もできない、そんな子だ。

「はい、ちゃんぽん定食ね」

「ああ、ありがとーございます」

野菜たっぷりのちゃんぽんに白米と漬物が付いている。食い盛りの学生時代から今もずっとこれを食っている。卓上のコショウをかけて、いただきます。

高校を卒業してしばらく経って月岡食堂に行くと、恋鐘はいなかった。いつもはいる時間なのだけど。さすがに気になって、すぐおかみさんに聞いてみると、

「ああ、恋鐘は東京に行ったばい」

「えっ」

「あら、知らんかったと?アイドルになる〜って独りで出ていったとよ」

驚いた。本当に行くなんて。確かに彼女は地元のアイドルだったが、まさか本当に本物になりに行くとは思ってもみなかった。

それからしばらく音沙汰がなく、本当に心配した。東京なんぞ行ったことがないし、恋鐘に何かあったらと思うと心配でたまらなかった。おやじさんとおかみさんがよく許したな……と思ったが、一悶着、いや二悶着三悶着はあったかもしれない。

その時の町は、少し元気が無かったような気がする。それだけ、月岡恋鐘という存在が照らしていた部分というのは大きかったのだ、と居なくなってから気づいたものだ。

『は〜い!アンティーカの月岡恋鐘ば〜い!よろしくお願いします!』

ちゃんぽんの汁を飲んでいると、テレビからそんな声が聞こえてきてむせた。

おやじさんとおかみさん、あと先にいた老夫婦も、俺といっしょにテレビに釘付けになった。おかみさんはリモコンでテレビの音量を上げ、おやじさんはわざわざ厨房から出てきていた。

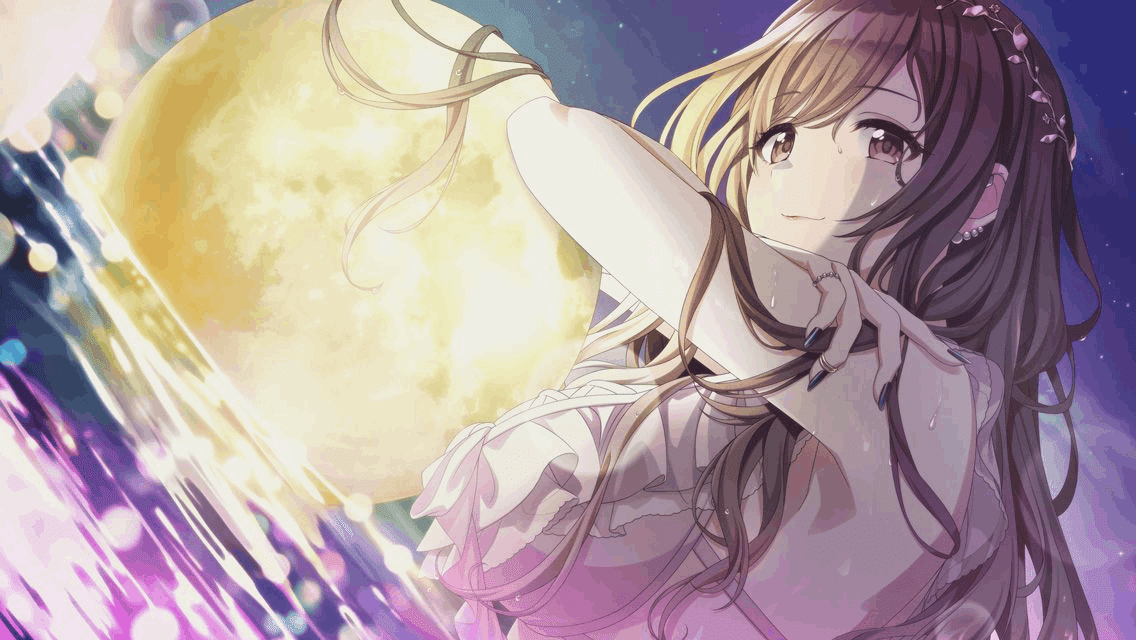

恋鐘が出ていって1年が経ったころ、メニュー札の下にでかいポスターが貼られていたときの衝撃は忘れられない。アンティーカのポスター。センターに恋鐘がいて、正真正銘の「アイドル」として輝いている姿。それをその時、ついに目の当たりに出来たのだ。

『んふふ〜!今日も張り切ってリポートしてくけん、楽しみにしとってね!』

何やら大きな店でやっている秋の味覚フェアのリポートをしている恋鐘を見ながら、俺はお冷を呷った。テレビを観てる皆が、笑顔だ。

恋鐘。俺たちは恋鐘がちいさいころからず〜っと応援しとるばい。

気張らんね。

いっぱいの笑顔の恋鐘を見て、そう心の中で呟いたのだった。