【無料公開】歌モノ仕事の制作フロー

僕の請け負う音楽制作の案件にはだいたい3種類あって、

①『完全オリジナル曲』・・・・完全に「お任せ」されるやつ

②『セミオーダー』・・・・しっかり打合せして手直ししながら共同制作

③『仮歌を完成形にアレンジ』・・・・歌の骨子はクライアントが持参

①は過去にもほとんどないんですが、②は僕にとってはいわゆる”よさこい楽曲”にあたるものですね。手直しも含めてしっかりコミュニケーションをとりつつ、僕らしさを表現できる良い仕事です。

そして今回のnoteでは③歌ものについて、どのような流れで作っているのかを書いてみます。「へぇー、こんな感じで作ってるんだ」を知っていただけたら嬉しいです。

1.誰が歌うか決める

仮歌のDEMOを受け取り、クライアントさんとメールでまず「男性Voですか、女性Voですか??」という打ち合わせをします。決まっていない場合はプリプロ時にアイデアを出しながら決めますが、できればどちらか決まっている方が助かります。ボカロの場合も同様ですよね。

2.コードとメロディをDAWで起こす

DEMOの音源データをDAWに貼り付けていきます。BPMが分かっている場合はそれに合わせますが、スマホかなにかに録音したような状態の音源が多いので、テンポを測定してDAWでざっくりBPMを整えます。

BPMが決まったらメロディをグリッドに合わせていきます。この作業が結構大変で、分かりやすいDEMOもありますが、ほとんどが拍もブレブレだったりリズムも曖昧だったり。スケールやコード等の音楽理論以上に、歌に対する幅広い見識とアナライズ能力といった専門性が必要になります。

「多分こっちかな?」「もしかしてこうしたいのかな?」と、クライアントさんの望むメロディの目星をつけていきます。ここでは100点を目指さず70点程度のメロディ完成を目指します。

(メロディを拾うのは慣れても1時間くらいは必要)

メロディとコードは前後することもありますが、基本はメロディを拾ってからコードをつけるようにします。コード進行はクライアントさんが歌詞と一緒に送ってくれることが多いです。それを見ながらNI Session Guitarist Strummed Acousticを使ってコードを打っていきます。

(鍵盤を使ってリアルタイムREC、15〜30分くらい)

メロディとコードが揃ったら、改めてメロディの再確認。コードトーンから著しく外れているような所があればチェックして、別のコード進行を提案できないか考えたりします。「わからないメロディ」は、一旦そのままにしておくようにしています。

3.直接会ってプリプロ(オンライン可)

クライアントさんと直接お話をしながらメロディとコードの確認作業をします。メロディが違うところを修正したり、「ここは歌いにくいかも」「ハーモニーが挑戦的ですね」などの意見もここ時点でディスカッションしていきます。最近はボカロ的な歌が広まっているので人が歌いやすい歌い回しやブレスが軽視されがちですが、そこも含めて「こっちでいいですね?」の確認を取っていきます。確認を取ることで責任の所在を明らかにする作業でもあります。

さまざまに提案はするけど、基本的にクライアントさんの意見を最優先するようにしています。

そして歌詞の手直しも必要ならばここでやっていきます。歌詞変更によってメロディを変えた方がいい場合があるからです。

歌詞についてもクライアントさんの意向を優先するのですが、『聞き間違いが発生しやすい』『歌の主旨と正反対になる可能性がある』『てにをはが変』『存在しない言葉』などは、遠慮なく意見します。

特に主旨について、”センシティブ”を見逃していて、後で気がついて後悔することがあるからです。作った作品は長く聞かれたいでしょうから、歌詞についての訂正や修正はしっかり話し合った方がいい結果につながるはずです。ほとんどは国語の授業みたいな感じの添削です。

メロディとコードと歌詞の確認が終わったら、続いて全体の構成を確認します。イントロや間奏、エンディングなどについてです。その際は大胆に「イントロ、必要ですか?」のような意見も伝えるようにしますし、曲が長い場合は「Dメロをばっさりカットした方がいいのでは?」のような(作ってもらってて申し訳ないと思いながら)破壊的な提案もします。

クライアントさんのDEMOをそのまま綺麗にしてアウトプットすることもできるのですが、望まれるのは「その歌がいい作品になるか」だと考えているので遠慮しないように心がけます。その曲のために何ができるかを積極的に考えるのがプリプロをやる意義ですからね、作った人の顔色よりも音楽の良さを一緒に考える場面だと思います。

とはいえ、意見を押し通そうとはしません。提案がうまく響かない場合は、言い換えるとクライアンさんの中にあるサウンドがしっかりしているという事なので、そちらを採用するようにしています。

全体の構成を考えるときにジャンルは重要です。楽曲構成を考えながらサウンドを詰めていきます。生バンドなのか、アコースティックなのか、ゴージャスなのか素朴なのかを聞き出します。話をしながら参考音源をチョイスして、ざっくりしたサウンドイメージを共有します。

プリプロはこんなところです。

歌詞やメロディの訂正がある場合は日をおいて改めてプリプロの機会をとることがありますが、ダメ出しは最初の1回きりにして、その後出てくるものについては鵜呑みにするようにしています。プリプロではお互い納得するようにしっかりディスカッションして意見していれば、問題は起こらないと言っていいでしょう。

4.仮歌を入れる

歌詞とメロディ、コードと構成、ざっくりとサウンドイメージが決まったら仮歌を入れて確認をとります。仮歌は僕自身が歌います。

あくまでメロディと歌い回しの確認なので、ここではそれほど力をいれません。Celemony Melodyneでケロケロにしていきます。

クライアントさんは自分以外の声で歌を聴く初めての機会になります。思ってたのと違うメロディなどは修正することもあります。

5.歌手にキー確認する

クライアントさんのOKが出た段階で歌手さんにキーを確認します。キーはアレンジを左右するので、キーが決まってからアレンジとなります。

このタイミングでメロディの音域に問題があると判明したなら(プリプロで気づいたときはそのタイミングで)、転調の提案をすることになります。Aメロはすっごく低いのにサビはメッチャ高音域!!みたいなケースは多々ありますから、そこを整えるために転調は役に立つテクニックです。

歌手自身が気持ち良く歌えた歌の方が人に届くというか、響くものになるんだと思います。

キー確認ができたら歌RECのスケジューリングをします。

6.メインのリズムトラックを作る

キーが確認できたらリズムトラックのアレンジに入ります。もとい、どうしてキーが重要かというと、たとえばベースやギターには最低音が(一応)決まっていて、それをどう活かすかが重要だからです。弦楽器もそうですね、管楽器も。どの楽器をどのレンジにするかがオーケストレーションの肝になるので・・・・・キーが決まらないままアレンジして、後でトランスポーズすると失敗しがちです。

EDMやテクノっぽい曲ならそれほどシビアにならなくてもいいとは思いますが、僕はそれでもキーが決まってからアレンジした方が仕事がスムーズな気がします。

リズム、ベース、ハーモニーをざっくり打ち込んで全体像を眺められる状態にします。とりあえずこの段階でアレンジを寝かせるようにしています。要するに一旦置いて忘れる暇を取ります。

ざっくりアレンジ、必要ならばカラオケを歌手さんに送りRECの日までにもう少しビルドアップしておきます。

7.歌の録音

ざっくりアレンジで歌の録音を敢行します。しっかりアレンジして録音してもらうケースもたまにあるんですが、歌手のイマジネーションを引き出した方が作品が面白くなることが多いので、ざっくりでの歌RECの方が成功しやすいという経験則。

僕の歌RECのディレクション方針は「とにかく楽しく、スタジオではゲラゲラ笑いながら」です。これは冨田恵一さんが言ってた受け売りですが、歌手の人は基本緊張しているので雑談して談笑することで喉がリラックスするんだ、ということです。これは本当にそうだと思います。

歌い回しや歌詞の間違いがない限り、現場ではダメ出しはしません。面白いアイデアや歌い方があれば遊び半分で歌ってもらったりします。

全体を通して歌ってもらうことが多く、4〜6テイクを通して歌ってもらってOKになるケースがほとんどです。「こんなシンプルでいいの?!」ってくらいシンプルです。まぁ時間も限られていますし、歌える回数も限られていますので、スタジオで歌う回数は少ないに越したことないと僕は思います。

8.歌のエディット

歌REC後はすぐにエディット作業をやります。良かったテイク、個性的なテイクなどを組み合わせてメインボーカルを選出していきます。メインボーカルのトラックが完成したらCelemony Melodyneでピッチ修正していきます。

基本的にどんな歌ものでも修正はします。それは歌手さんを軽視しているのではなく、僕だけがクライアントさんのイメージを、また歌手さんの創造性のアイデアを知っている人物だからです。両方の良さを組み合わせて作品をよくできるのは僕だけしかできない仕事だと考えているので、歌は必ず、どんなに地位が高い人だったとしても、気に入らないなら修正して整えます。

とはいえ、歌が上手い人の録音はこの作業がとても楽。歌手のみなさんありがとう。

ピッチ補正を整えたら”必ず”一晩以上の時間をおきます。

メロディ補正の作業は先入観との戦いで、やればやるほど客観性を欠いていきます。たとえば「ここめっちゃかっこいい!」という録音も、翌日聴いたらすごく下手なピッチだった・・・・みたいな現象が発生するのです。歌のエディットは面白いからエキサイトしながら作業をしていくのですが、客観性を欠いてしまうとクライアントさんの望むものから離れてしまう。だいたい一晩おけば耳がリセットできてて大丈夫になります。

その後、改めてピッチやタイミングを補正してメインボーカルが完成したら、次はハモりを加える場所を考えます。歌モノにおいてハモりがないのは少しチープというか、本格派でハードなイメージになるというか、とにかくJ-POPにハモりは欠かせません。

ハモりはメインボーカルの選出でボツになったトラックを使います。Melodyneではちゃめちゃにいじって歪んでも気にしません。むしろハモりパートは率先してローファイにすることがほとんどで、楽音がギリギリ残るかな?くらいハイパスします。

伸ばしのコーラスが足りない時は自分で歌って足したりもしますが、ほとんどは録音してきたものを使って事足ります。

プリプロの段階でコーラスやハモりに生々しさが必要だと判断した場合は、RECのタイミングでコーラス等をRECすることもあります。けど実際は別録りを使おうがピッチ補正を使おうが大差ないのが現実かも。

9.ちゃんとアレンジ

ここまできてやっと本格的なアレンジに入ります。歌が整ってから始めた方が効率がいいのですね、ハーモニーの積み方的な意味で。

曲想によりますが、まずストリングスを思いつくまま書いてから考えていくことがほとんどです。このとき大事にしていることは『歌の邪魔をしないこと』『忘れず合いの手を入れること』ですが、それも曲によりけりです。

ストリングスからアレンジをはじめて、途中で「これストリングスじゃないな?」と思ったら遠慮なく全部捨てます。継続音が欲しかっただけならシンセのPADでもいいし、ブラスが合ってるときもあります。

音色を差し替えるのコツは「元アイデアを完全に捨てる」ことです。背水の陣とか精神論じゃなくて、仮に一周して「やっぱストリングスだったわ」となったとしても、一周まわった後に書き直したアレンジになった方が良い結果になるからです。時間はかかるかもしれないけど、最終結果は良くなります。

アレンジは2〜3日くらい欲しいですが、それはほぼ寝かす時間です。ストリングスやメインとなるサウンドが組み上がったら、とりあえず一晩は様子を見ます。これは歌エディットと同じで、客観的な視点を保つためです。お待たせして申し訳ないと思いつつ、ですが。

アレンジの方向性に迷っちゃって、クライアントさんに途中経過を送って「この方向でいいですか?」とディスカッションしていた頃もあったのですが、よく考えてみれば僕自身の中にしか完成形がイメージできてないので「どうですかね?」と問われても、相手は問題点がよく理解できずこんがらがって、最悪トラブルになります。

なので、しっかり時間をおいて満足いくアレンジを決めるやり方が現状は安定しています。自分が満足したものをクライアントさんに渡して「ここがちょっと」と手直しになったら、それは納得して手直しできますからね。

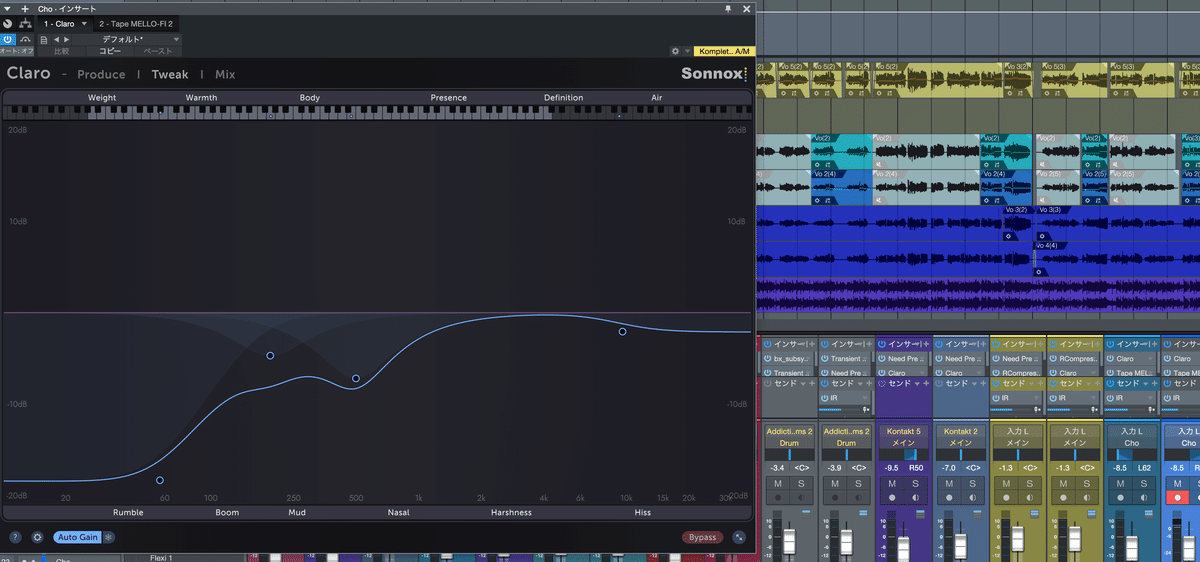

10.ミックス

ミックスは歌がちゃんと主人公になるようなミックスであれば基本は大丈夫だと思います。全体のバランスの肝は(これはどこでも言われてると思いますが)、小さい音量でも大きい音量でも良く聴こえることでしょう。特にベースと歌が並走しているようなバランスが好きです。

細かいことは割愛しますが、ベースの音量をマスターで−8db以下におさまってるくらいに整えた状態からスタートするのが良いと思います。

11.提出

2mixをCDマスターにマスタリングして提出します。細かいことは割愛しますがiZotope Ozone 8 Adです(10にしたい)。

12.必要ならば手直し

クライアントさんにOKがもらえたらOK。

ですが、「『手直しはあるもの』と腹をくくって提出」するスタンスが大事です。たとえばメロディのちょっとした部分、アレンジ面の問題など。

気になる所があるようなら手直しに際し、「全部出してきてくださいね」と伝えて、まとめて手直し依頼を受けます。ちょこちょこ小出しにされると大変ですので、「思いつくこと全部書き出してから送ってください」と伝えるのは重要です。

予算にもよりますが、僕は2回目以降の手直しは追加料金をいただくようにしています。あるいは改めてスタジオを利用しなければならない手直しは追加料金をいただくようにします。

こうして完パケを納品して一件落着。

予算について

僕の場合、個人で歌モノを受ける際は15万円(税抜)からでアレンジからミックスまでです。曲の長さや特殊な案件はもう少しいきますし、予算がどうしてもという方には別口の紹介などをしています。

予算のお話は依頼を受ける前、あるいはDEMO音源をいただくタイミングで確認をとります。これはとても大事なことです、多くの場合お金の話を後回しにしてトラブルになりますから。

相談は無料です。お気軽にTwitterのDM、 beefsoul@gmail.com にお問合せください。また楽曲について意見を聞きたい場合はオンラインレッスン形式でもOKです。

このnoteは無料公開です。よろしければ❤️やシェアよろしくお願いします!

↓アコギのDEMOからこのロックアレンジ、の例

いいなと思ったら応援しよう!